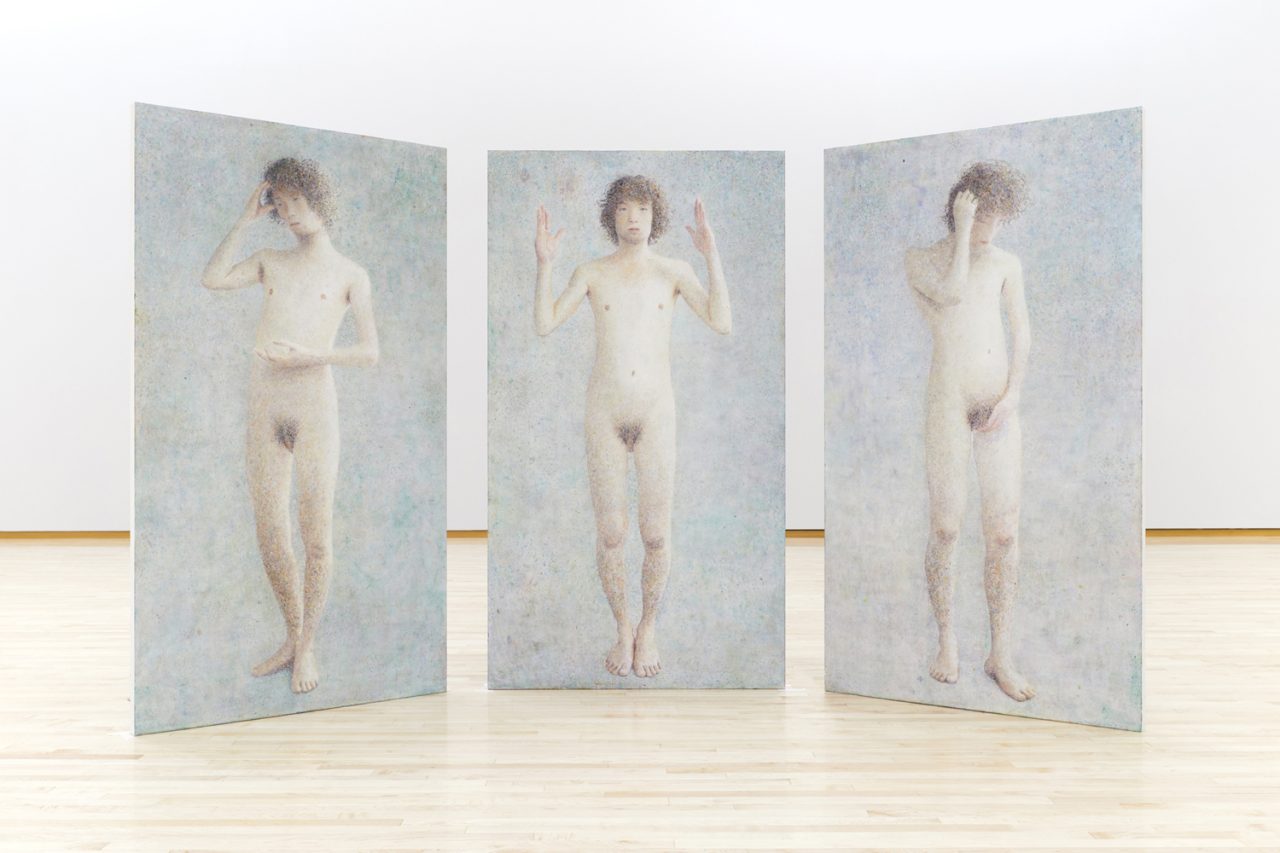

美術家・梅津庸一の2000年代半ばから始まった仕事を総覧する展覧会。「この国で美術家として生きることはいかにして可能なのか?」という問いかけを起点に、展覧会を通して「人がものをつくる」という行為の可能性について再考する。

美術家・梅津庸一の2000年代半ばから始まった仕事を総覧する展覧会。「この国で美術家として生きることはいかにして可能なのか?」という問いかけを起点に、展覧会を通して「人がものをつくる」という行為の可能性について再考する。

吊るされた抽象的な構成要素が、絶えず変化する調和の中でバランスを保ちながら動く「モビール」の発明で知られるアレクサンダー・カルダーの個展。1920年代から1970年代までの作品約100点で構成し、代表作であるモビール、スタビル、スタンディング・モビールから油彩画、ドローイングなど、幅広い作品を展示。

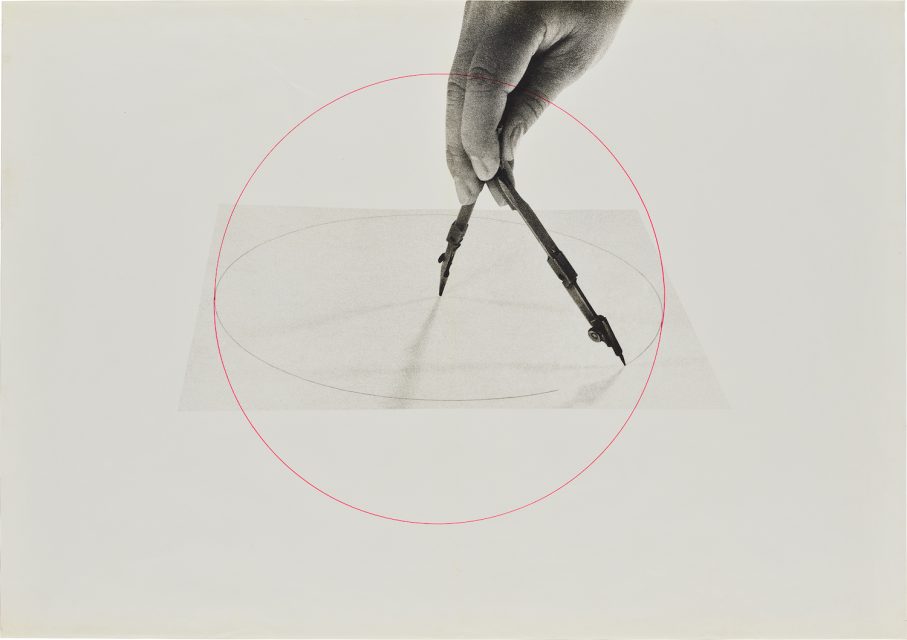

キュレーターを招聘する展覧会「Ginza Curator’s Room」の8回目の企画として、オランダ、アムステルダム在住のインディペンデント・キュレーター、批評家のサスキア・ボスを迎え、人間の条件の調査をテーマに制作するクリスティアン・バスティアンスの個展を開催。

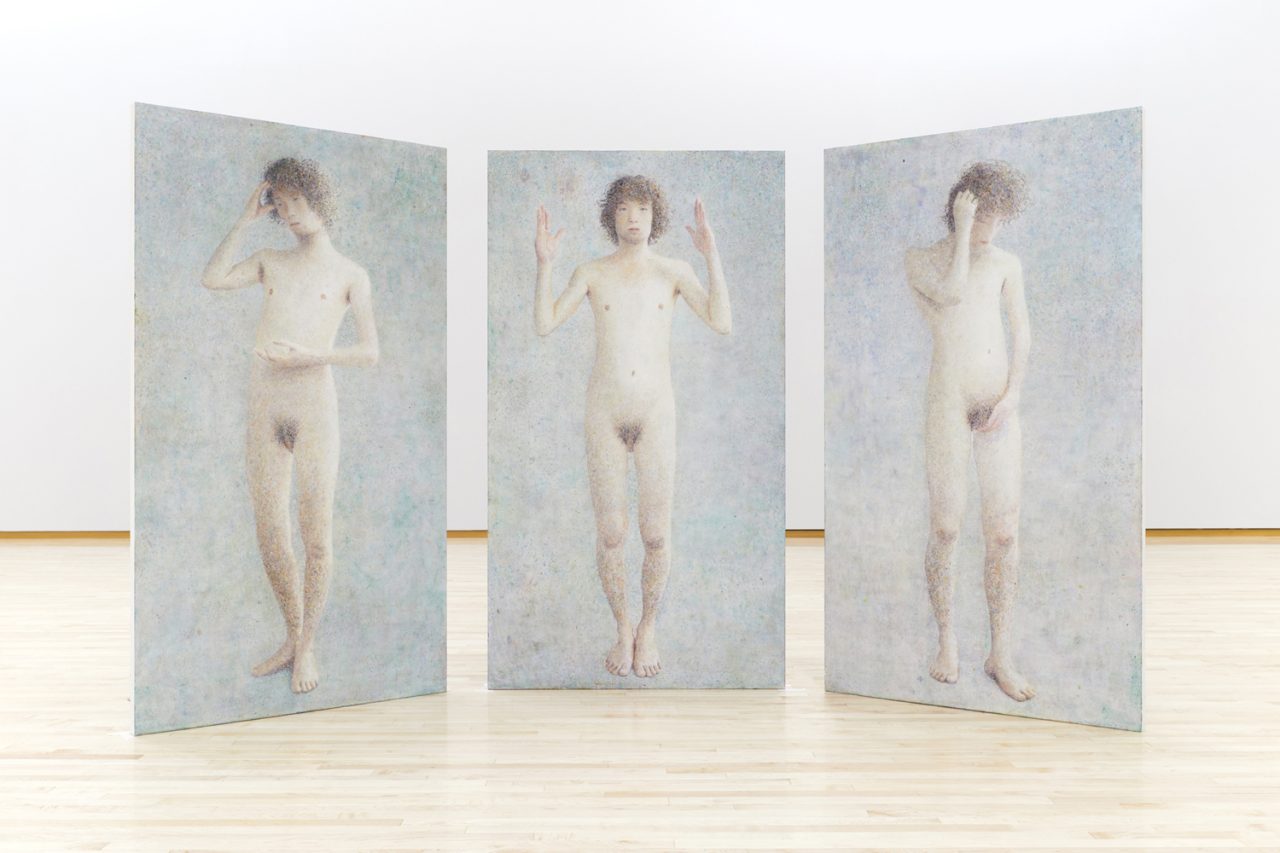

神戸を拠点に活躍した関西の戦後美術を代表する美術家のひとりである木下佳通代の過去最大規模にして国内の美術館初個展。「存在とは何か」をテーマに生涯で1200点以上の作品を制作したとされる木下の「描くもの、すべて」を紹介し、その軌跡をたどる。

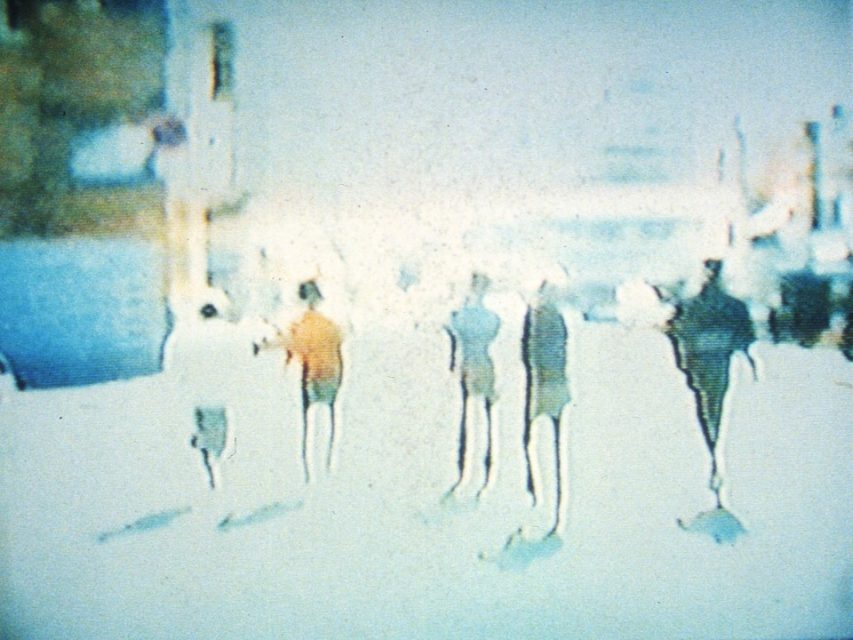

ライブ上映、パフォーマンス、ドローイングなど、表現を拡張させ、映画や美術の垣根を越えて常に刺激的な存在として活躍する大木裕之の初期作品から最新作までを一挙上映する特集上映を開催。

パレスチナ出身の詩人や画家の作品にフォーカスした展覧会。キュレーションを務めるヘンク・フィシュの新作のほか、ムスアブ・アブートーハの詩、スライマーン・マンスールの版画、ガザのためにアーティストたちが制作したポスターを中心に紹介。

小説家、映画監督、アーティスト、ミュージシャンなど多彩な活動で知られるミランダ・ジュライの東京での初個展。ミア・ロックスのキュレーションの下、最新作のインスタグラムを通じた7人の見知らぬ相手との1年にわたるコラボレーションを元にしたマルチチャンネルビデオインスタレーションを展示。

東京国立近代美術館、大阪中之島美術館、パリ市立近代美術館の3館共同企画。各館が築いてきた豊かなモダンアートのコレクションから34のテーマに合う作品をそれぞれ選び出し、「トリオ」を組む形で紹介していく。

ベルリンを拠点に活動するアーティスト3名の、クィアとしての多元的な声に焦点を当てた表現を紹介する展覧会。都市あるいは親密な空間をめぐるアーティストの一人称的な語りによって、「FIT(適合)」と「UNFIT(不適合)」、あるいは両者のはざまから社会を捉えなおす機会となる。

2023年5月に東京で設立、同地を拠点に活動する芸術的・政治的団体「ゲバルト団体」による展覧会「ゲバルト展:制度の暴力に対する抵抗の変遷」が、東京日仏学院、CAVE-AYUMI GALLERY、セッションハウス 2Fギャラリーの3会場で開催。

インディペンデントキュレーターの長谷川新をキュレーターに迎え、林修平、MES、FAQ?の3組が想定された範囲を超えて電波が届くスピルオーバー現象から着想を得た新作を発表。継続的に発表を続けるスピルオーバーの企画の最初の試みとして、一人・一組・一プラットフォームの実践を展開する。

生きる痛みや性愛、「人間とはどのようなものか」を追いかけつづけ、絵画をはじめとするさまざまな手法を用いて作品を発表してきた松下真理子の個展を開催。新たな思想的深淵に踏みこんだ作品群を発表する。