沖縄を拠点に制作を続ける写真家・上原沙也加が、2023年夏から継続して台湾各地を撮影することで生まれた2つのシリーズ〈緑の部屋〉と〈緑の日々〉。両シリーズを同時に発表したギャラリーアトスでの個展「緑の部屋:平和の島」を鑑賞した経験と写真の政治性を、上原と同じく沖縄に拠点を置く翻訳者、演劇研究者の林立騎が考察する。

沖縄を拠点に制作を続ける写真家・上原沙也加が、2023年夏から継続して台湾各地を撮影することで生まれた2つのシリーズ〈緑の部屋〉と〈緑の日々〉。両シリーズを同時に発表したギャラリーアトスでの個展「緑の部屋:平和の島」を鑑賞した経験と写真の政治性を、上原と同じく沖縄に拠点を置く翻訳者、演劇研究者の林立騎が考察する。

ソウルのアートスペースThe WilloWで行なわれたパフォーマンスを中心とした展覧会「Masochistic Screen」。スクリーンを取り巻く条件を多角的に吟味し、そこにはたらいている隠された階層的な力の再演を試みた本展を、インディペンデントキュレーターの長谷川新が振り返る。

中国に拠点を置くリウ・ディンとキャロル・インホワ・ルーが、魯迅の世界観と⼈⽣に対する哲学に共感し、「野草:いま、ここで生きてる」をテーマに掲げた第8回横浜トリエンナーレ。時代も場所も異なる数々の実践を、リニューアルした横浜美術館を中心に振り返る。

昨年KAYOKOYUKIで開かれた櫃田伸也の個展「○△□」。美術批評家の中島水緒は、ジョン・バージャーのエッセイ風のテキストを起点に、櫃田の描き出す「風景」を眺め、分け入り、その空間的、時間的な「遠さ」と「近さ」の探求を読み解いていく。

鳥取県立博物館で2023年に開催された企画展「ラーニング/シェアリング ―共有から未来は開くか?」に出品された高山明による「マクドナルドラジオ大学 in 鳥取」のレビュー。2017年フランクフルトで同作品が初めて発表された際にレビューを執筆したアートプロデューサーの相馬千秋が、6年後に新たに加えられた作品について、現在の社会状況と照らし合わせながら考察する。

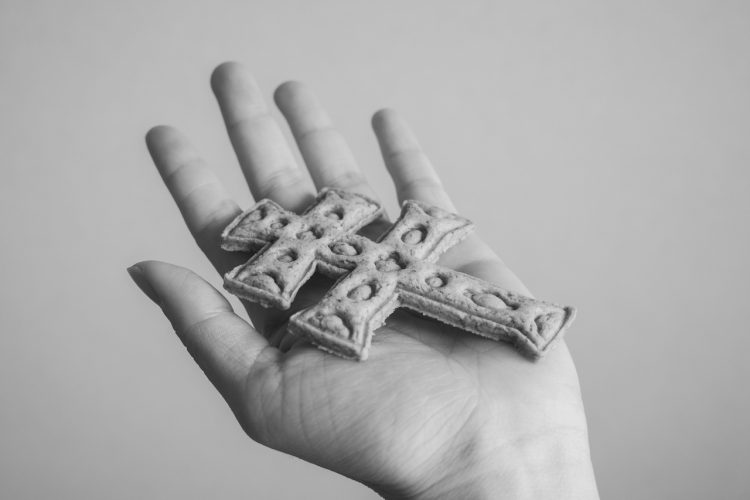

台湾を拠点に活動する許家維+張碩尹+鄭先喻が一時的なコレクティブを形成し、YCAMとともに新作に挑み、展覧会「浪のしたにも都のさぶらふぞ」を実現した。「砂糖を通して見る台湾と日本の近代化の記憶」をテーマとする2作品で構成された本展が提起する批評的な視点を、翻訳者、演劇研究者の林立騎が考察する。

ロッカーから取り出したマントを纏い、展示室を移動し、そのマントを裏返してテントを建てる……。東京オペラシティアートギャラリーで2023年の年明けから3月にかけて開かれた泉太郎の個展を、キュレーターの飯岡陸とダンス研究/編集者の白尾芽が近年の実践に触れながら考察していく。

芸術思想史を専門とする萩原弘子が長く研究を続ける1980年代英国「ブラック・アート」運動を、展覧会をめぐる政治学と「ブラック・アート」を論じる言説に焦点をあてて考察した新刊を、過去に萩原の論文に触発されて作品を制作した経験を持つアーティストの藤井光が創作活動の「実践書」として読む。

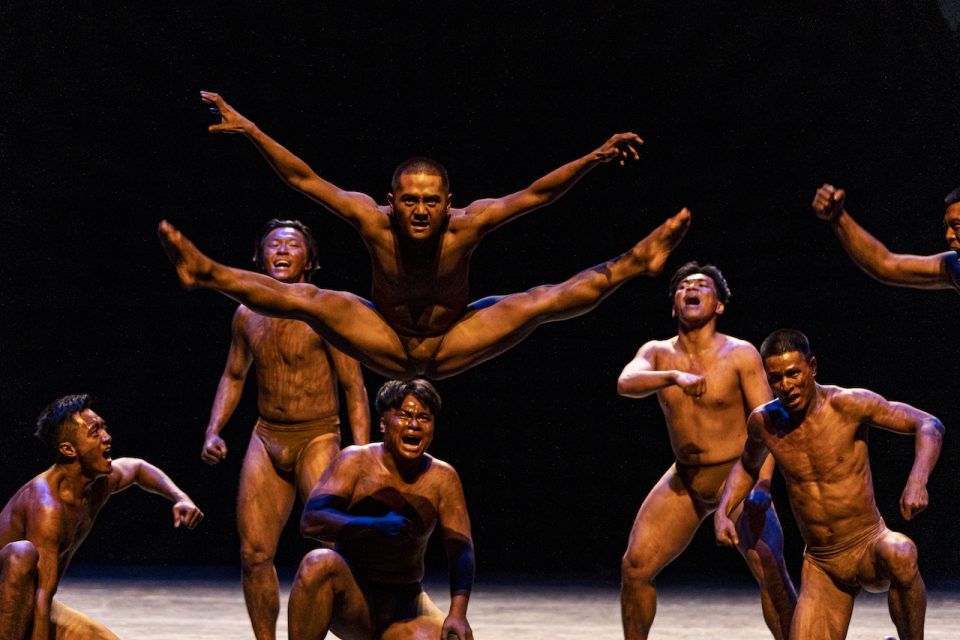

台新芸術賞で年間グランプリを受賞したブラレヤン・ダンスカンパニーの『LUNA』。昨年末のYPAM2022で日本初演された注目の作品を、台湾製の舞台車での演劇プロジェクトを展開、日台合作の台湾オペラの作演出を手がけるなど、台湾との関係も深いやなぎみわがレビュー。

芸術について考えるとき、作品に現れていない、制作行為やアーティストの経験といった観点に注意を向けることで、どのようなビジョンが見えてくるのだろうか?キュレーターの飯岡陸は進藤冬華と宇多村英恵の実践を通じて、「アーティストはどのように世界に介入しようとしているのか」を思考していく。

金沢21世紀美術館で開催中の『ムン・キョンウォン&チョン・ジュンホ:どこにもない場所のこと』。権祥海は、ムン&チョンの描く人物の切実な身振りに、自己や他者、世界の歴史とつながる姿を捉える。

昨年から今年にかけて国内3館を巡回した、現代美術の源流ともいうべき戦後欧米の主要な美術動向を振り返る展覧会。企画の中心に据えられたフィッシャー画廊で展開されたさまざまな試みを、岡添瑠子が作品と資料の往還から辿っていく。