新型コロナウイルス感染症の始まりから約3年が経った現在、私たちが日々を続けるための推進力としての、社会や自己のあり方の問い直し、他者との関わり、時間の経過など、地道な手段に着目し、表現の形もそれぞれ異なる7名のアーティストの作品を通して、弱った心身を受容しながら生きる術を考える展覧会。

新型コロナウイルス感染症の始まりから約3年が経った現在、私たちが日々を続けるための推進力としての、社会や自己のあり方の問い直し、他者との関わり、時間の経過など、地道な手段に着目し、表現の形もそれぞれ異なる7名のアーティストの作品を通して、弱った心身を受容しながら生きる術を考える展覧会。

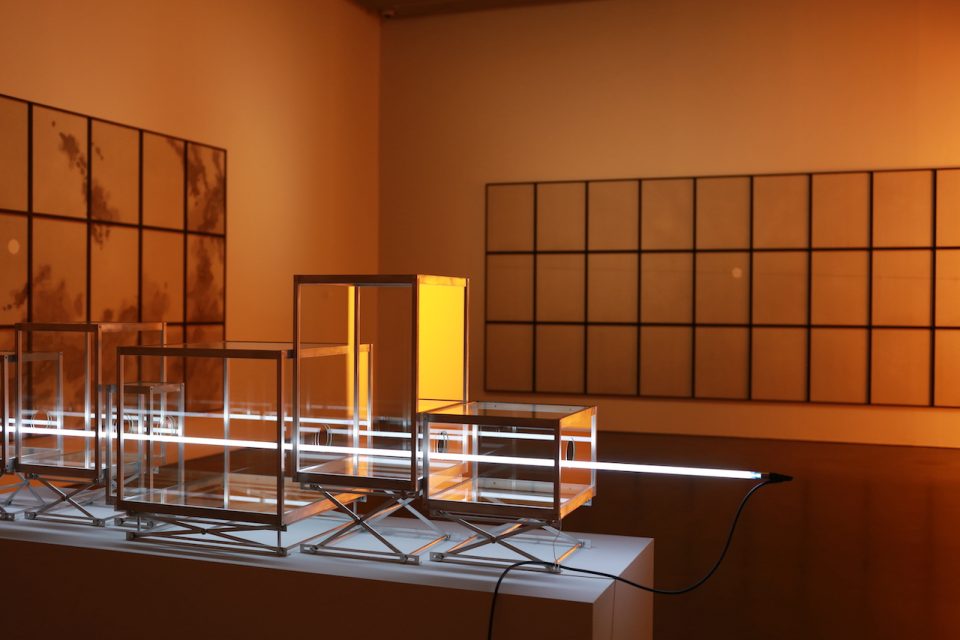

京都市立芸術大学の移転に際し、拠点を堀川御池から同学新キャンパス内に移した京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA。新たな展示室での記念すべき最初の展覧会として、久門剛史が大規模なインスタレーションを展開する。

コレクションを中心に、1960年代後半に登場した社会に氾濫するイメージを知性とユーモアで表現へと昇華した作品群を紹介し、時代の断面を振り返る。

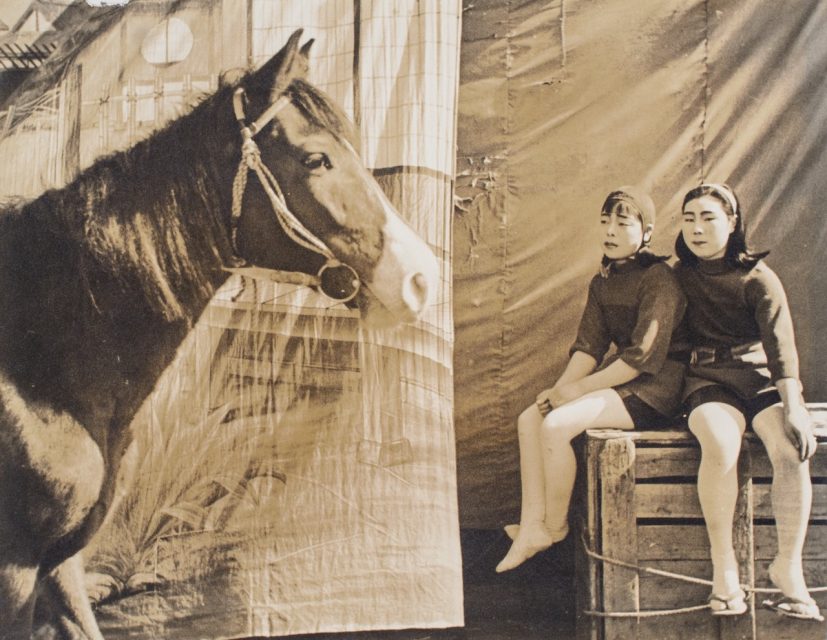

大正期から太平洋戦争勃発に至る激動の時代に、写真のあらゆる技法と可能性を追求した写真家、安井仲治の全貌を紹介する展覧会。20年ぶりの大規模回顧展となる本展では、作家自身の手掛けたヴィンテージプリント141点と本展を機に新たに制作した23点を含むモダンプリント64点を5章構成で紹介する。

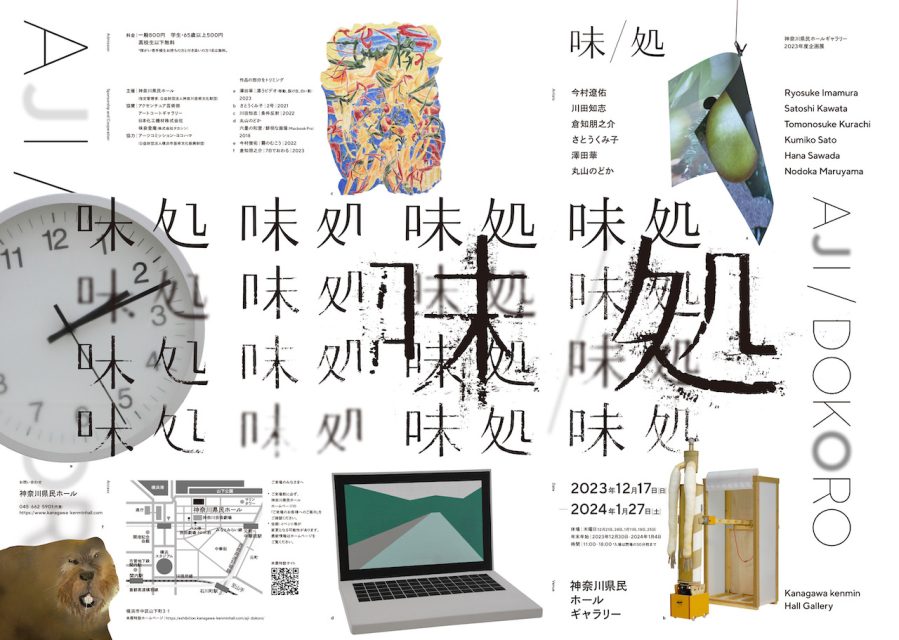

昨年の「ドリーム/ランド」と同じく「場所」をテーマに据えた展覧会シリーズの第2弾として、今村遼佑、川田知志、倉知朋之介、さとうくみ子、澤田華、丸山のどかの6名のアーティストによるグループ展「味/処」を開催。

「シュルレアリスム宣言」の発表から100年を記念し、シュルレアリスムの影響を受けた日本の絵画作品を通して、多様なイメージの展開を紹介。日本におけるシュルレアリスムの展開とその時代を振り返る。

1980年代後半から、異なる表現方法を自在に横断しながら、洗練された造形と意味を複雑に重ねて提示する深い思考に貫かれた制作を続ける白井美穂の個展。約30年ぶりの展示となる90年代前半に東京で発表された初期作品をはじめ、白井の多義的で多様性に満ちた作品群で構成。

美術批評家の瀧口修造、絵画と写真で活躍した阿部展也、写真家の大辻清司と牛腸茂雄の4人を結びつける、日本写真史の特異な系譜をたどる展覧会。千葉市美術館、富山県立美術館、新潟市美術館と各地を巡回してきた本企画も、松濤美術館が最後の開催地となる。

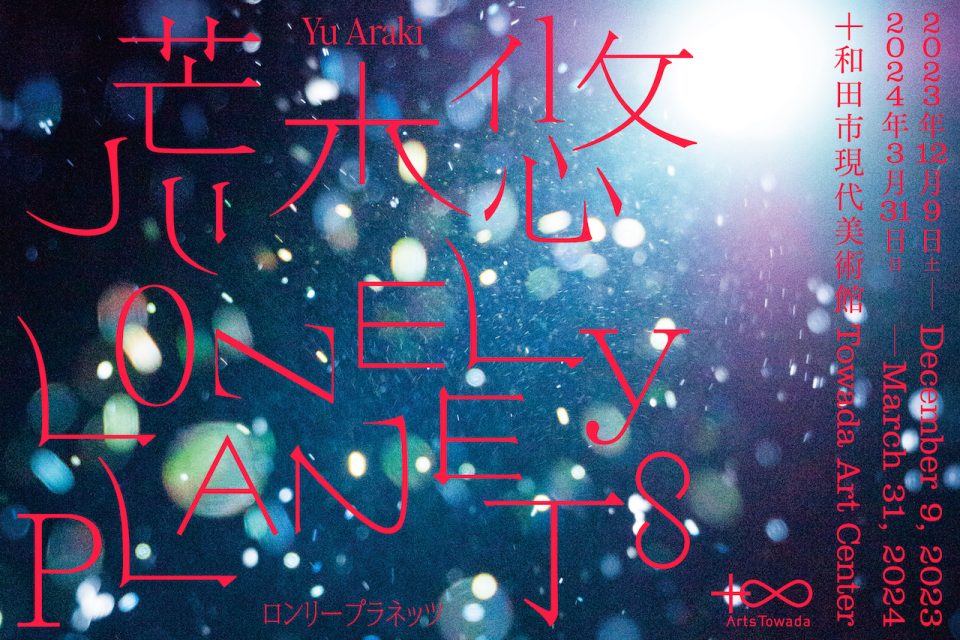

世界各地での滞在制作を通じて、異文化間で起こる誤訳や誤解、本物(オリジナル)と複製(コピー)の関係に着目した映像作品を発表してきた荒木悠の個展。東北地方の伝統工芸や、青森を中心とした近代史とそれに関わる外国語に注目した新作の映像作品4点を含む計7点の作品を発表予定。

.jpg)

第二次世界大戦後にアメリカ合衆国によって接収されたものの1967年より返還が実現した「返還映画」による特集上映。「返還映画」を冠した特集上映は返還翌年の1968年以来55年ぶり。

昨年40年以上に及ぶ制作活動を振り返る回顧展を福岡県立美術館で実現した牛島智子の個展「葉室の光彩 工婦雨から実験へ」が、福岡市内のArtist Cafe Fukuoka、art space tetra、EUREKAの3会場で同時に開催。

1990年より30年以上にわたって、日常に取り巻くさまざまな制度や価値観、約束事に「私」の視点から対峙しつづけるアーティスト、豊嶋康子の美術館における初の大規模個展。期作品から新作までおよそ400点を初めて一堂に公開し、豊島の制作の全貌を検証する初めての試みとなる。