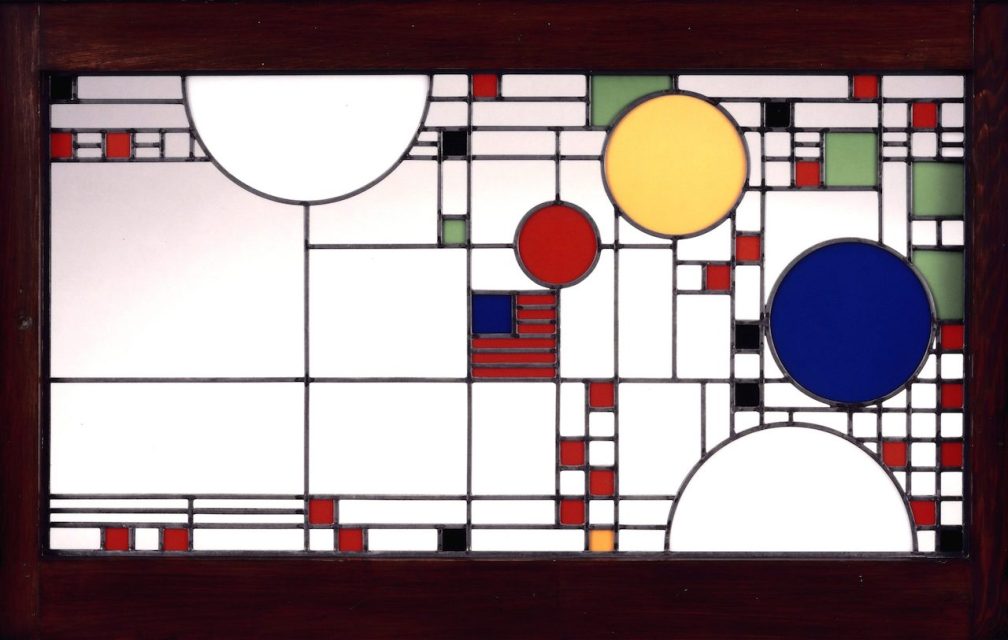

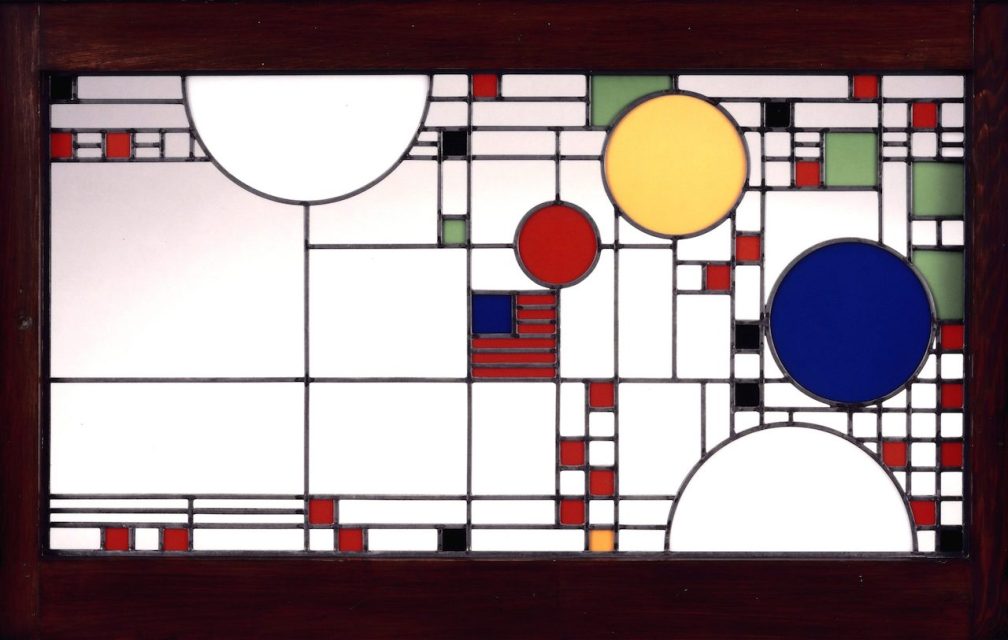

アメリカ近代建築を代表する建築家として国際的に知られるフランク・ロイド・ライトの仕事を、「帝国ホテル二代目本館」を基軸に近年の研究成果を踏まえて紹介する展覧会。

アメリカ近代建築を代表する建築家として国際的に知られるフランク・ロイド・ライトの仕事を、「帝国ホテル二代目本館」を基軸に近年の研究成果を踏まえて紹介する展覧会。

約40年にわたり色彩を繊細に塗り重ねた瞑想的な絵画をはじめ、さまざまな表現方法で作品を発表してきた奈良美智。その創造の「はじまりの場所」としての「故郷」を示唆すると同時に、奈良の作品との出会いが生み出す「はじまりの場所」を意味する「The Beginning Place」を冠した展覧会。

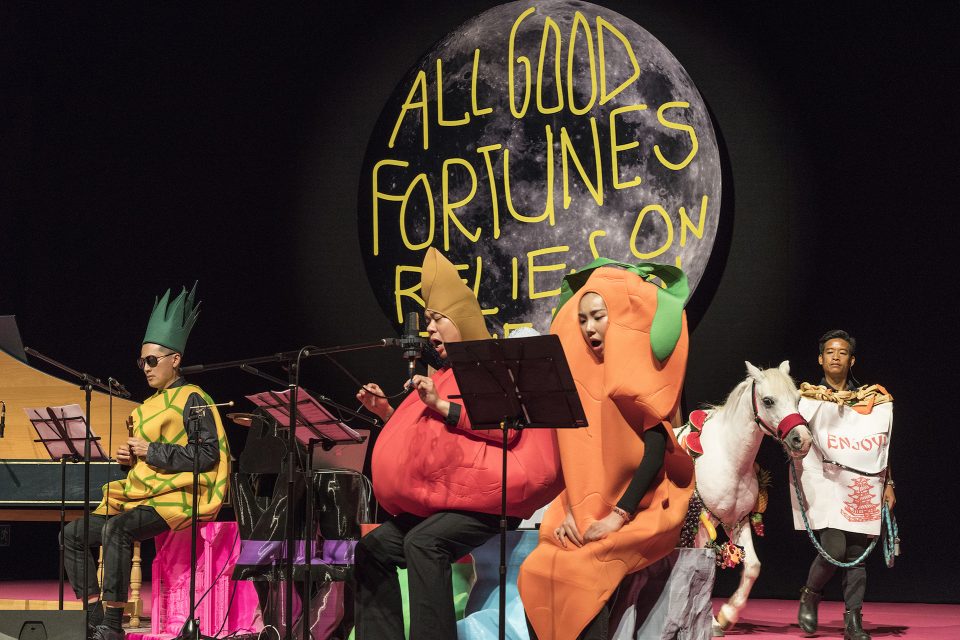

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023の一環として、音とその文化的政治性に対する探究を軸にアイデンティティや戦争、文学などのテーマを扱う香港出身のアーティスト、サムソン・ヤンの個展を京都芸術センターで開催。

鉄という素材に魅了され、素材本来の硬質感や重量感、さらには彫刻=塊という概念からも解放された作品を制作してきた彫刻家、青木野枝の個展。地下からの高さ9mの吹き抜け空間に注目した新作《光の柱》をはじめ、複数の大型作品とともに、美術館を包み込む里山の自然と呼応するような世界を作り出す。

世界共通の喫緊の課題である環境危機に対する現代美術からの応答として、国際的に活動してきたアーティストによる歴史的な作品から本展のための新作を通じて、ともに未来の可能性を考える展覧会。

2021年の沖縄での回顧展の成果も踏まえつつ、初期からの主要な作品をはじめ、石川の作歴を概観するとともに、昨年沖縄の本土返還50周年を迎えるもなお、困難な状況に置かれている現代の沖縄という地政学的な最前線で撮影を続ける石川の活動を紹介する。

アートにおけるエコロジーの実践を問う展覧会「エコロジー:循環をめぐるダイアローグ」の第1弾として、40年にわたる制作活動を通じて環境や自然との対話を継続してきた崔在銀の個展「新たな生」を開催。

滋賀県内に在住の親子や、障害者福祉施設など、さまざまな理由で美術館に来ることがあまりなかった人々の協力の下、ともに「どのような“みかた”があれば、美術館を楽しく過ごせますか?」に対するアイディアを出し合いながら展覧会を構築し、作品をみることや美術館で過ごすことの可能性の拡張を試みる。

30代から60代以上まで幅広い世代のアーティストによる生命と死をめぐる多様な表現を紹介。特に妊娠や出産、育児の経験がキャリアの中断に繋がりやすい女性の人生を、当事者でもある女性のアーティストによる表現によって前向きにとらえ直し、ジェンダーの視点から社会意識を変革することを目指す。

コロナ禍の日常生活で浮き彫りになった社会/経済全般における諸問題を、国内外で活動するアーティストの作品を通して、全世界「Pan-」(「全…」「汎…」の意)と、非対面の遠隔「Remote」のふたつの視点から問い直す展覧会。

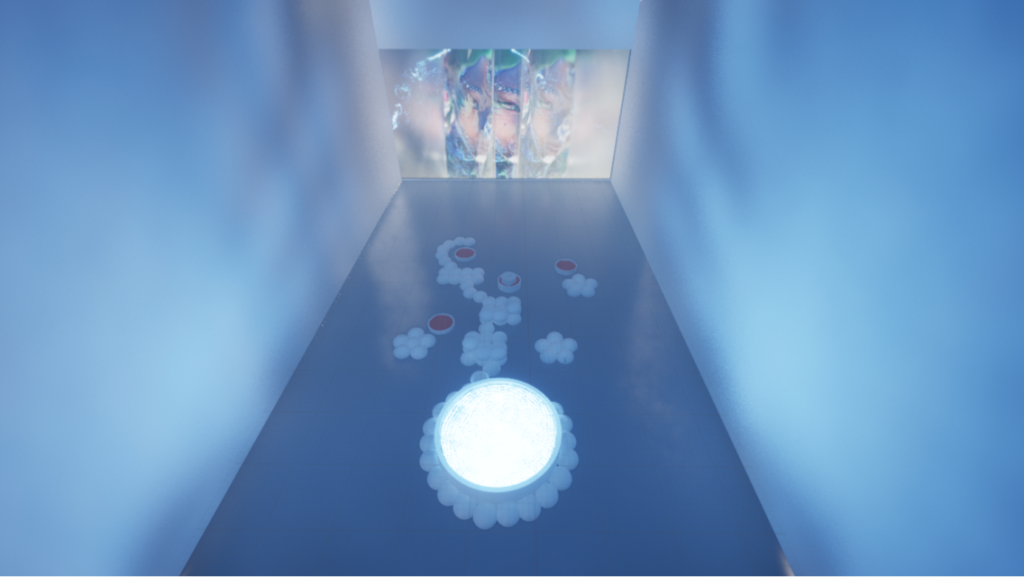

アーティストや建築家、科学者、プログラマーなど、さまざまな分野の専門家による領域横断的なアプローチにより、テクノロジーと人類との関係を多角的に探求する展覧会。「DXP(デジタル・トランスフォーメーション・プラネット)」において日々新たに生成されているテクノロジーと生物との関係を、鑑賞者である私たちに感じられるものとして提示し、DXPにおける衣食住を含めた総合的なライフの可能性の提案を試みる。

開館20周年を記念して、「近代(モダン)」の文化が多様に展開した1920年代を再考する展覧会を開催。大正から昭和へと移る100年前の世界が夢みた新しさの諸相を紹介する。