80年代初頭から現在に至るまで、絵画を中心とした多種多彩な表現からなる圧倒的な質量の作品群により、現代美術のみならず幅広いジャンルに影響を与えてきた大竹伸朗の全貌を明らかにする16年ぶりの大回顧展。

80年代初頭から現在に至るまで、絵画を中心とした多種多彩な表現からなる圧倒的な質量の作品群により、現代美術のみならず幅広いジャンルに影響を与えてきた大竹伸朗の全貌を明らかにする16年ぶりの大回顧展。

同時代の現代美術やサブカルチャーの文脈に依拠せず、オブジェや絵画、写真などのメディアを横断しながら幅広い制作活動を展開した美術家・合田佐和子の没後初にして、過去最大規模の回顧展。

展示風景 撮影:長野聡史.jpg)

80年代の初期作から90年代前半のシェイプド・キャンパスの大作、福岡に拠点を移した頃のドローイングや絵画、新作のインスタレーションまで、牛島智子作品の各時代のエッセンスを抜き出した回顧展。

ダンサー・田中泯の呼びかけのもとに1988年から2009年まで形を変えながら20年以上にわたって、山梨県・白州を舞台に展開された一連の試みを振り返る企画展。

言葉やイメージといった共通認識の中に生じるズレをテーマに、国内各地でさまざまな活動を展開するアーティスト、中﨑透の美術館初個展。

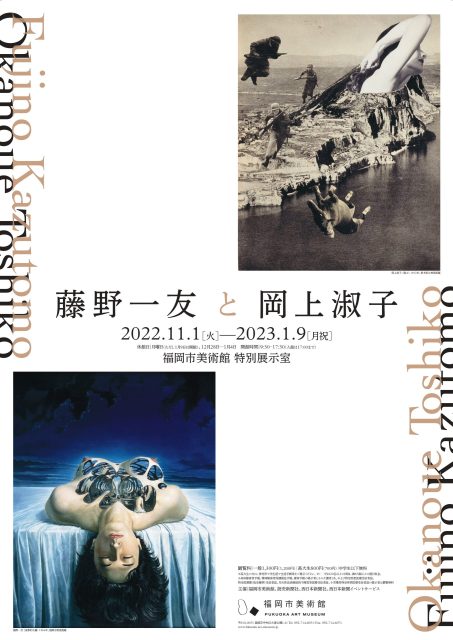

細密な描写による幻想絵画で知られる画家の藤野一友と、進駐軍が残した洋雑誌の写真を用いたコラージュ作品で知られる美術家の岡上淑子の作品をふたつの個展形式で紹介する展覧会。

あらゆる表現活動が集まるプラットフォームの構築を目指す公募プログラム「OPEN SITE」で選ばれた企画に、TOKASの推奨プログラムと普及プログラムを加えた計11企画を実施。

美術家の林修平と京都芸術センターの共催企画。社会秩序の維持のために不都合なものを見えなくする技術について、「擬態」「迷彩」といったキーワードを切り口に、私たちの社会を「統治」する技術としての視覚に着目する。

近年の最重要作《ビルケナウ》をはじめ、60年におよぶ制作活動の中で手放さずに手元に置いてきた財団コレクションおよび本人所蔵作品を中心に構成したゲルハルト・リヒターの大規模個展。

2018年.jpg)

日常や現実のはざまに潜在する事象を繊細に掬い取る6名のアーティストの作品と、埼玉県立近代美術館のコレクションとの遭遇を通じて、日常と非日常の裂け目から目に見えないものを想像したり、別の世界を経験したりする機会を提示する。

開館50周年を記念して、開館年の1972年当時に制作された主に関西の現代美術作品を5つのテーマに沿って紹介するとともに、関連イベントとして、講演会や対談などを通じて、「美術館」がどのような時代に開館したのかを振り返る。

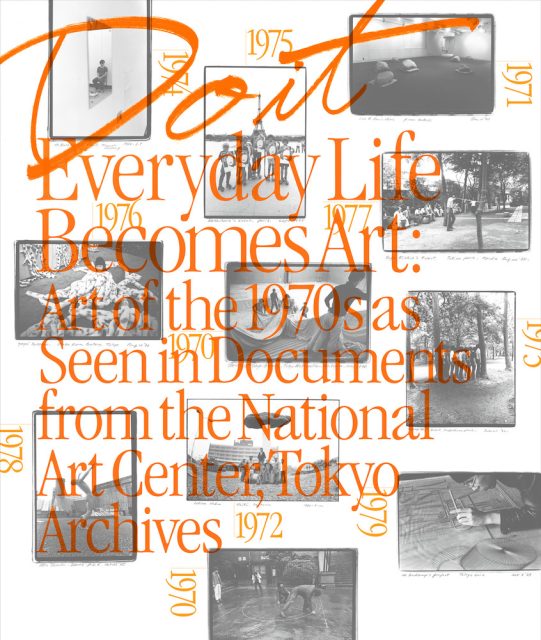

国立新美術館の主要資料である安齊重男のANZAÏフォトアーカイブや美術関連資料の紹介を通じて、1970年代のパフォーマンスやコレクティヴといった美術動向を振り返るとともに、当時のアーティストの制作意識や発表方法の広がりに注目することで、現在に通じる資料の読みの可能性を探る。