20世紀後半に作家や文化人が分野を超えて集い交流する場となった「煥乎堂ギャラリィ」を中心に、1970年代から90年代に群馬県内で活動した主なアートスペースの歴史を振り返り、それぞれの特質や県内アートシーンに果たした役割を検証する展覧会。

20世紀後半に作家や文化人が分野を超えて集い交流する場となった「煥乎堂ギャラリィ」を中心に、1970年代から90年代に群馬県内で活動した主なアートスペースの歴史を振り返り、それぞれの特質や県内アートシーンに果たした役割を検証する展覧会。

オーストリア出身のホルツファイントが日本で制作したふたつの映像を軸としたインスタレーションを展示。本作にはシャーマニック・インプロビゼーション・デュオ「いろ」が出演。

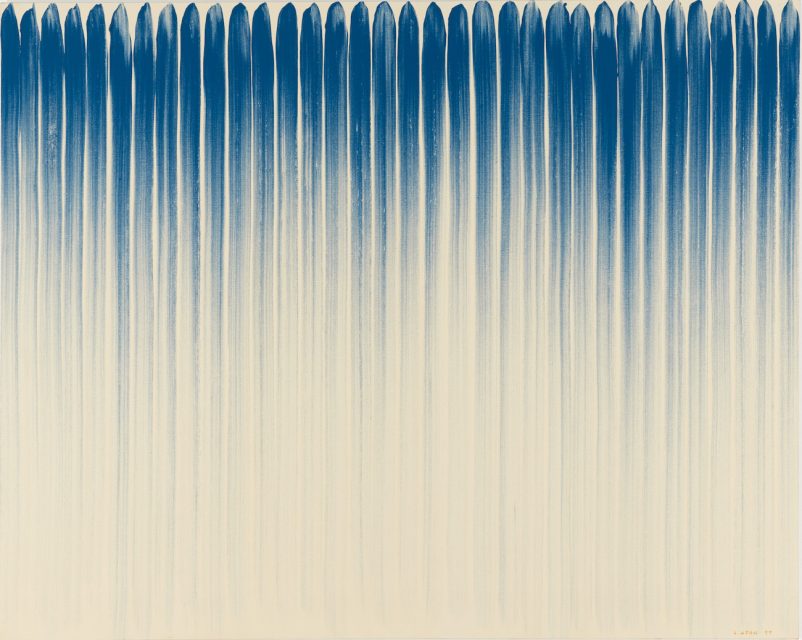

日本美術史における重要動向「もの派」を牽引し、1960年代から現在に至るまで国際的にも高い評価を得ている李禹煥の大規模個展。代表作が一堂に会す本展は、李自身が展示構成を考案。

映像表現を中心に、他者とのコミュニケーションの中で生じる不均衡をテーマとし、身体・セクシュアリティ・ジェンダーをめぐる問題を追究してきた百瀬文の個展。自身初の試みとなる新作サウンド・インスタレーションを中心に、「声」に関する過去作品とともに展覧会を構成する。

3年に一度、日本の現代アートシーンの最前線を定点観測的に総覧するシリーズ展「六本木クロッシング」。長引くコロナ禍により大きく変化している社会の中で見えてきた、2022年のいま、考察すべきだと考える3つのトピックを22組のアーティストの作品を通じて考える。

アーティストの渡辺志桜里がキュレーションを手がけるプロジェクトが新宿歌舞伎町能舞台を中心に開催。能の演目「翁」の体現する宇宙論をベースにエコロジーや生態系を再定義する。

「美術と映像」の歴史的な変遷を探り、映像における現代の状況を考察する中之島映像劇場。23回目となる本企画では11月12日、13日の二日間にわたり、映像作家・前田真二郎の回顧上映を開催。

ヴェネツィア・ビエンナーレのオランダ館代表を務めるなど、20年以上にわたり国際的に活動してきたウェンデリン・ファン・オルデンボルフの日本初個展。代表作から新作まで6点の映像作品で構成。

いわきゆかりの現代作家を紹介する「ニューアートシーン・イン・いわき」の第48回目の企画として、国内外の数々の展覧会に参加し、森美術館や東京都現代美術館での展示も控える竹内公太の個展を開催。

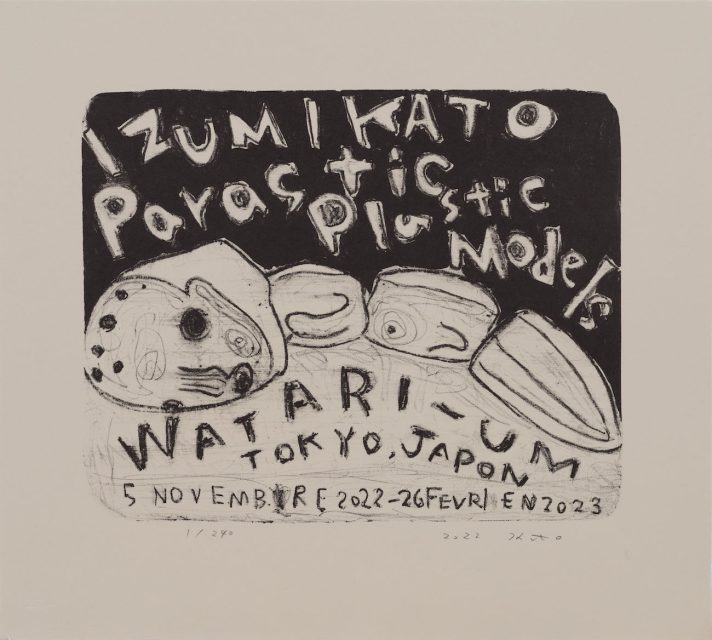

子どもが描くようなシンプルな記号的な顔のかたちにはじまり、1990年代から現在に至るまで、人がたを手がかりに幅広い素材を用いて作品制作を展開している加藤泉の個展。

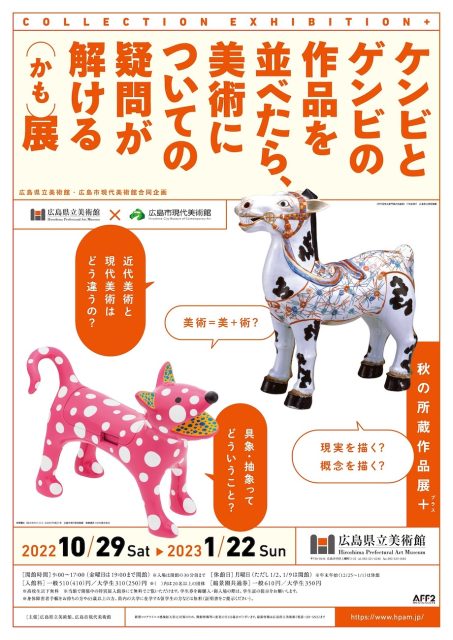

広島県立美術館と広島市現代美術館が互いの所蔵作品を対比させながら、近代美術と現代美術、具象と抽象、理想を描くことと現実を描くこと、技法が異なる作品に見られる類似性など、改めて「美術」について考察する展覧会。

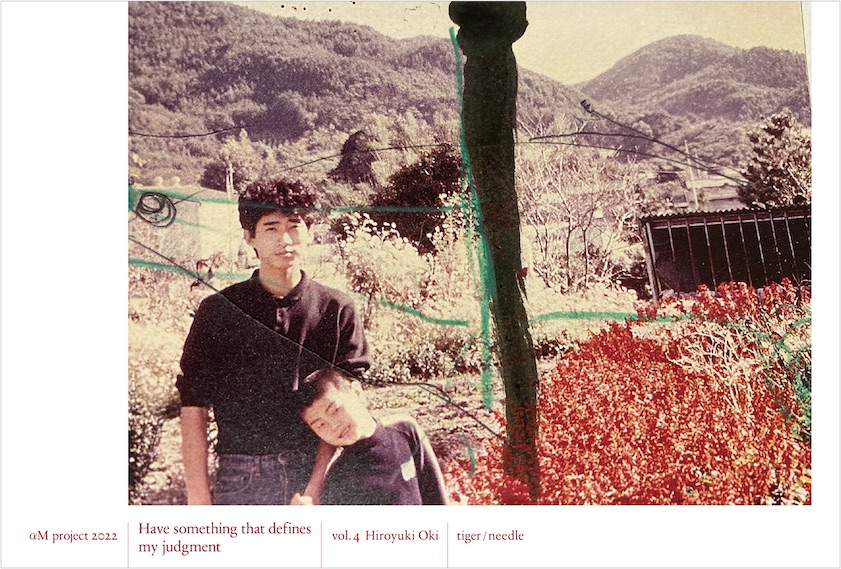

豊田市美術館学芸員の千葉真智子をゲストキュレーターに迎えたαMプロジェクト2022の4回目の展覧会は、カメラを手に世界各地を旅し、膨大なイメージを次々に重ねていく独特で詩的な映像表現で知られる大木裕之の個展。