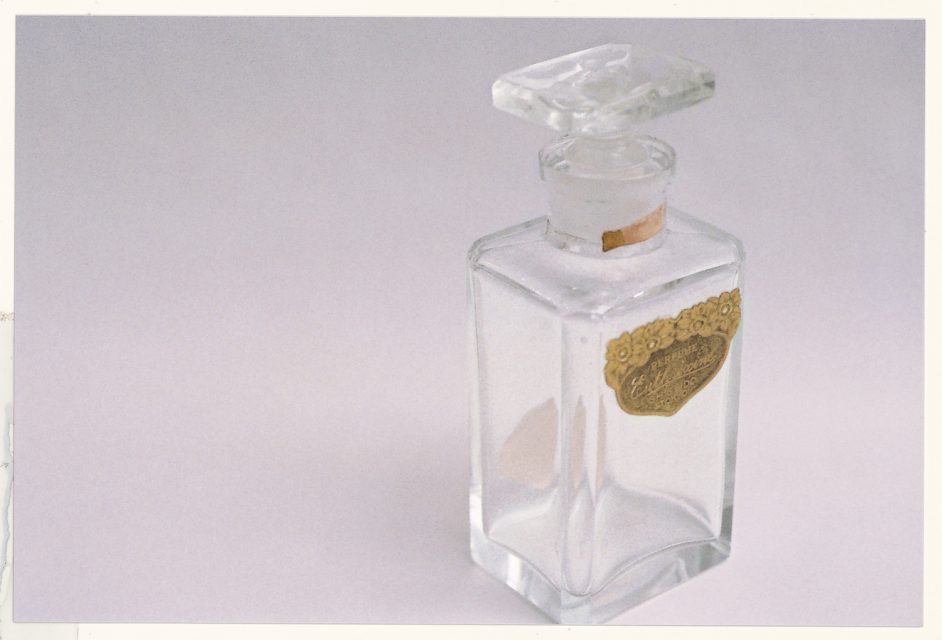

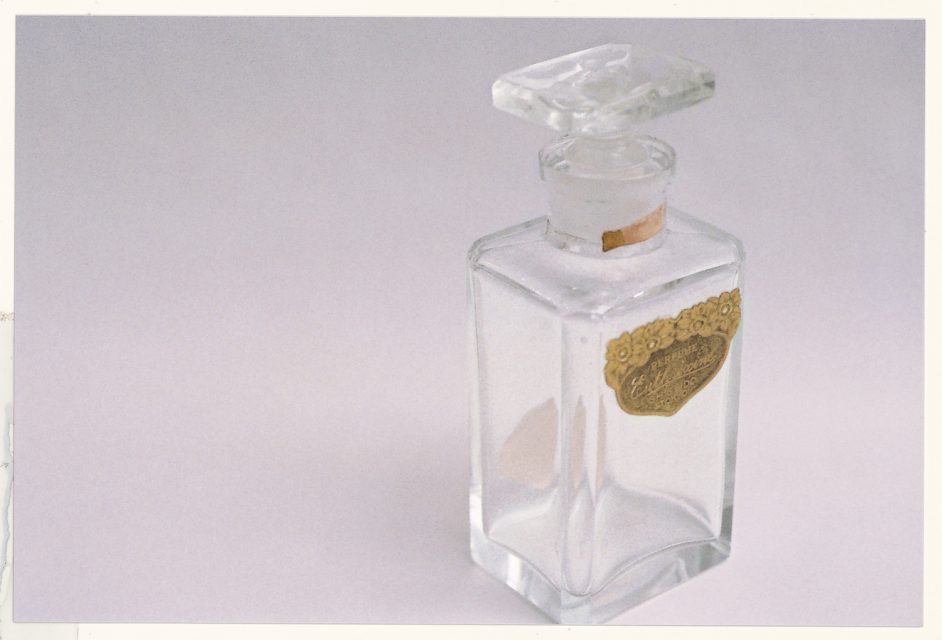

日本を代表する写真家として国内外で活躍する石内都が、銀座の文化を作ってきた店を象徴する品々や、自身の記憶に結びつくものを捉えた写真を展示する。

日本を代表する写真家として国内外で活躍する石内都が、銀座の文化を作ってきた店を象徴する品々や、自身の記憶に結びつくものを捉えた写真を展示する。

1970年前後に現れた風景論をめぐる日本の写真映像表現を、資料を交えて歴史的に再考するとともに、現代の作家の表現にいたるまでの写真映像と風景の変容を、コレクションを中心に包括的に検証する。

Knots for the Artsが企画するリサーチとコミュニケーションを重ねながら活動するアーティストたちの作品を上映し、対話するプロジェクト「Screening Dialogue in Asia」第1弾は、宇多村英恵、本間メイ、キム・ウジン、金仁淑の4名の作品と活動を紹介。

近代美術、現代美術のコレクションの中から選び出した約130点を、身近な静物や人物から、風景や世界、遠く宇宙まで全10章で紹介。前橋在住の白川昌生が「美術館」をテーマにした新作を発表する。

沖縄という地縁を手掛かりに、ユニークな作品を展開している美術家たちの作品を包括的に「沖縄画」と呼び、そこから見えてくるものを問う展覧会が開催。

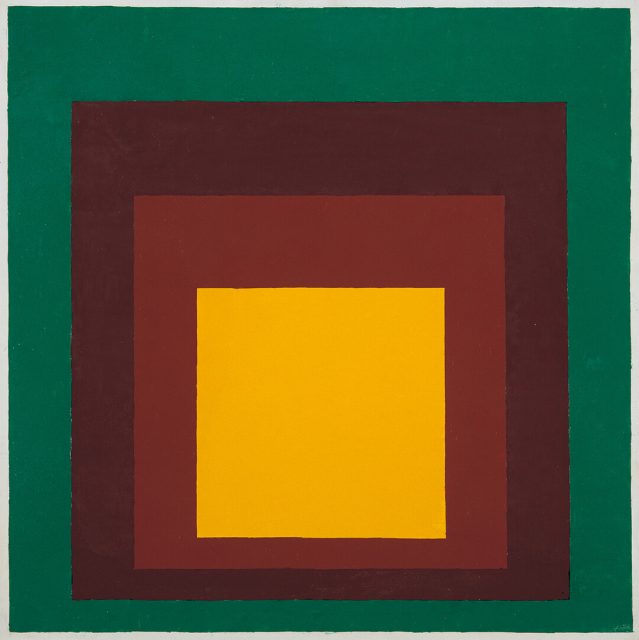

画家、デザイナー、そして美術教師としてバウハウスやブラックマウンテン・カレッジ、イェール大学で教鞭を執り、戦後アメリカの重要なアーティストたちに影響を与えたジョセフ・アルバースの制作者/教師の両側面に迫る日本初の回顧展。

新潟市美術館蔵.jpg)

瀧口修造、阿部展也、大辻清司、牛腸茂雄の4人の作家の交流と創作を辿りながら、1930年代の前衛写真から80年代にわたる日本昭和写真史の1断片を紹介する。

αMプロジェクト2023‒2024「開発の再開発」では、「日本画」の方法から絵画の別のあり方を考え、展覧会や紙媒体を中心に作品を発表している近藤恵介の個展「さわれない手、100年前の声」を開催。

第11回ヒロシマ賞の受賞者となったアルフレド・ジャーの受賞記念展。ジャーにとって日本で初めての本格的な個展となる本展では、これまでの代表作とともに、ヒロシマを今日の問題として捉えるような新作を展示し、その創作活動の全貌を紹介する。

日本、東アジアのフェミニズムをアートを通して、グローバルに発信を続けてきた第4波フェミニスト・アーティスト・グループ、明日少女隊の日本初個展「We can do it!」が、東京・北千住のBUoYで開催。

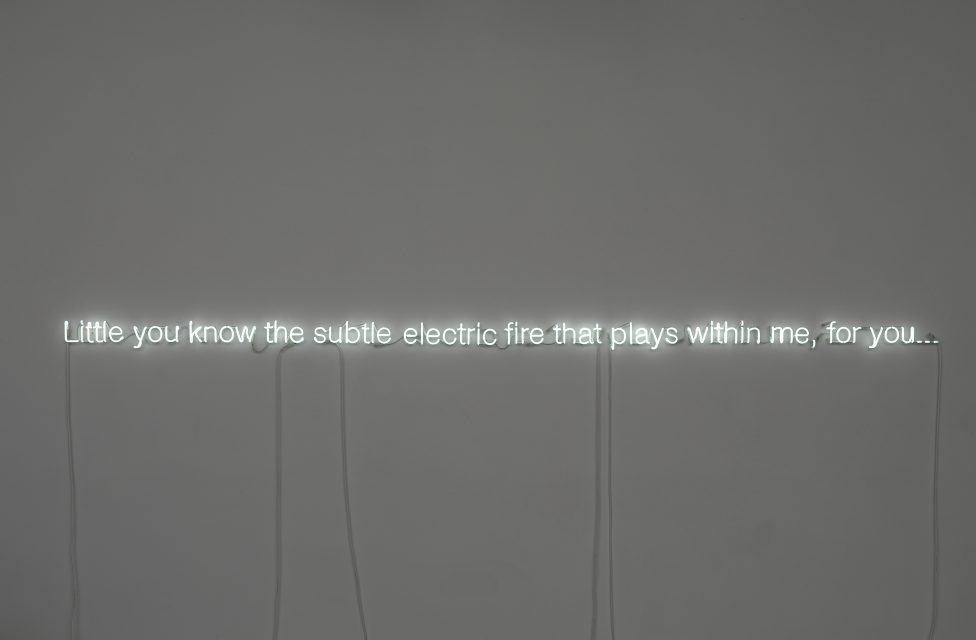

言語や認識、時間を主要なテーマに、光や音、空間の諸条件などを素材に用いた、独創的な引用が特徴的な表現を展開するウェールズ出身のアーティスト、ケリス・ウィン・エヴァンスの個展。

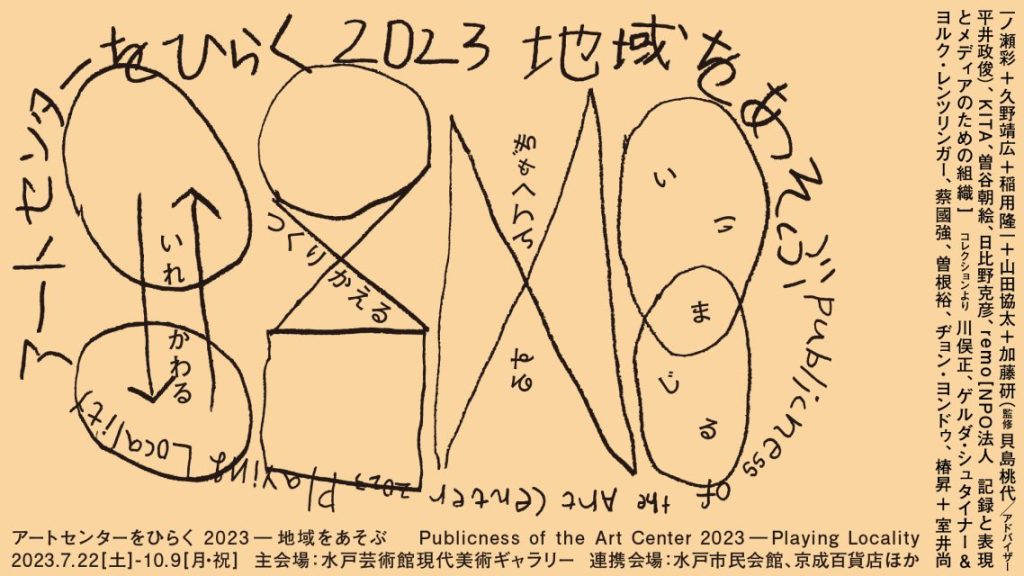

水戸芸術館の隣に開館する水戸市民会館の門出を祝い、「地域」と「あそぶ」をテーマに同館から周辺地域へつながる展覧会「アートセンターをひらく 2023―地域をあそぶ」を開催。アートセンターの「創造」の役割を前面に押し出し、アーティストはもちろん地域の人びとの創造性が引き出されるような場を目指す。