昨年から今年にかけて国内3館を巡回した、現代美術の源流ともいうべき戦後欧米の主要な美術動向を振り返る展覧会。企画の中心に据えられたフィッシャー画廊で展開されたさまざまな試みを、岡添瑠子が作品と資料の往還から辿っていく。

昨年から今年にかけて国内3館を巡回した、現代美術の源流ともいうべき戦後欧米の主要な美術動向を振り返る展覧会。企画の中心に据えられたフィッシャー画廊で展開されたさまざまな試みを、岡添瑠子が作品と資料の往還から辿っていく。

YCAMキュレーターのバルトロメウスが立ち上げた、アートを通した学びの可能性と地域における役割を問い直す長期プロジェクト。その一環として企画されたジャカルタを拠点にするコレクティブ、セラムの『クリクラボー移動する教室』の諸実践を、崔敬華(東京都現代美術館学芸員)が自身の参加体験を踏まえて紹介する。

昨年末に上演されたジョーン・ジョナスのパフォーマンス「Reanimation」と京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAで開催中の展覧会『Five Rooms For Kyoto: 1972-2019』を、演劇パフォーマンス学研究者の岩城京子が語る。

シアター・イメージフォーラムとソウル・アート・シネマの共同企画による百瀬文とイム・フンスンのコラボレーション作品《交換日記》の緊急上映が9月28日から再開。ふたりが2015年から交わしてきた《交換日記》を美術批評家の林卓行が論じる。

あいちトリエンナーレ2019における「表現の不自由展・その後」の閉鎖が示すのは、日本において、アートおよび言論の自由が紛れもなく危機に瀕しているということだ。アンドリュー・マークルが事態への応答を呼びかける。

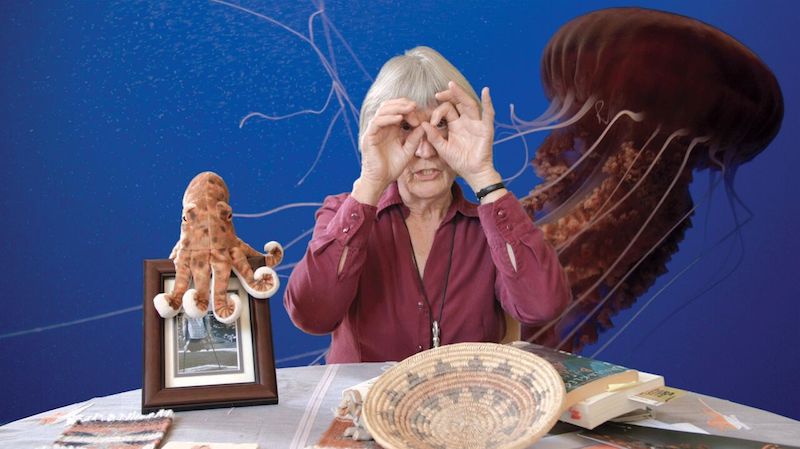

第11回恵比寿映像祭で「ダナ・ハラウェイ――生き延びるための物語り」の企画監修と日本語字幕翻訳を手がけた翻訳家の高橋さきのが、ハラウェイの方法論に呼応していた映像祭出品作品の印象を語る。

Photo: Naoya Hatakeyama 高山明/Port B 『ワーグナー・プロジェクト』とはなんだったのか: 二重化され、生成される「振る舞い」と「状況」の演劇 文 / 相馬千秋 演劇とは何か。ハンス=ティース・レーマンは論考「ポストドラマ演View More >

「CROSSING OCEANS ABSCHLUSSDISKUSSION」パネル・ディスカッション 不均衡な交換過程:ミュンヘン・シュピラート演劇祭レポート 文 / 岩城京子 「不均衡な交換過程」という言葉が脳内をめぐっていた。書物で学んだ哲学用語が、View More >

ドクメンタ14(カッセル) 文 / 大舘奈津子 フリデリチアヌム美術館 会期も終わりに近づいた8月末、ようやくドクメンタ14を観ることができた。ちょうどフランコ・“ビフォ”・ベラルディによるパフォーマンス「浜辺のアウシュビッツ」の上演が予定されていたにView More >

第57回ヴェネツィア・ビエンナーレ企画展「Viva Arte Viva」 文 / 大舘奈津子 自らの党「前進!」を立ち上げて既存の政党からの脱却を図ったエマニュエル・マクロンが、フランス大統領選の決選投票で極右政党とされる国民戦線のマリーヌ・ルペンを破って共和政における史上最年少View More >

難民の移動ルートを学びの場へ変容させる「道の演劇」: ヨーロピアン・シンクベルト / マクドナルド放送大学 レポート 文/ 相馬千秋 写真上: ムーザントゥルム劇場エントランス 写真下: 劇場内部のカフェ ここはどこだろう?多くの人が、瞬間的にマクドナルドを想起するにちがいない。View More >

田中功起 共にいることの可能性、その試み 文 / 大舘奈津子 「一時的なスタディ:ワークショップ#4 共にいることの可能性、その配置」 2015-2016 制作風景 6日間の共同生活、ワークショップ、記録映像 見るべき展覧会である、と断言できる。会場滞在時間6時間。気がついたらフView More >