宇多村英恵《湧き水と断層と身体》2021年

分水嶺としての現在地──進藤冬華と宇多村英恵

文 / 飯岡陸

”あいにく歴史は軍隊の行進ではない。歴史は急ぎ足で横這いするカニ、あるいは石を穿つ、やわらかな水の滴り、数世紀かけて蓄積した地殻の歪みを解き放つ地震なのだ。たったひとりの人がある運動に活気を与えることもあれば、ひとりの人の言葉が、数十年も後になって実を結ぶこともある”[1]

これまで私がキュレーターとしてアーティストと協働するなかで次第に念頭に置くようになったのは、芸術を作品という単位で考えるのではなく、それぞれのアーティストの作品間の連続性、思考、ビジョン、生き方、文化的土壌やコミュニティといった範囲で考えるということだ。それはミシェル・フーコーが書きつけた、芸術家自身、あるいは誰しもの生それ自体が芸術になりうるのではないか [2] というアイディアを引き継ぐものでもあるかもしれない。こうした考えはアーティストの生を実験的に扱いかねない危険性を含むが、同時にアーティストがどのように世界に介入しようとしているのかを考えるうえで示唆に富むように思っている。

その上で私が注目したいのは、進藤冬華と宇多村英恵の実践である。世代の近いふたりのアーティストは、リサーチを含む広義の制作行為やそこでの経験を重視しており、それを特異なやり方で作品に編み込もうとしているからだ。とりわけ近年発表された進藤の《30,000mのゲロ、360mの唾》(2021)、宇多村の《湧き水と断層と身体》(2021)は、作品に現れていないものを含め──本稿は数ヶ月に及ぶアーティストとのやりとりを経て書かれている──制作行為やアーティストの経験といった観点に注意を向けてこそ、そのアクチュアリティが浮かび上がってくるように思われた。本稿では、アーティストの行為や思考の過程について辿ることで、その可能性について考えてみたい。

進藤冬華は札幌で生まれ育ち、大学院留学を契機に北アイルランドのベルファストに移住する。同地ではこれまでと異なる文化圏で生きるなかで、自分の出自について意識するようになり、芸術家だけでなく家具職人や自転車の技術者などが集まるスタジオのDIY的な生き方に大きな影響を受けたと話す。その後北海道に拠点を戻した進藤は、戦時中を生き抜いた自身の祖母と共同で裁縫の作品を制作し、アイヌやサハリンを主な居住域とする少数民族ウイルタのものづくりの技術を学ぶ。同時に青森で調査をするなど、国境や県境の輪郭ではなく、より広範な地域のあいだで混じり合う技術を捉えようとしていたと振り返る。[3] そこに人類学者のジェームズ・スコットがインド北東部から東南アジアの5ヶ国を横断して中国へと至る標高300メートルを超える地帯「ゾミア」について論じたように、政治的境界の抑圧から逃れ、個々人の自主・自立性によって望ましい社会を作っていくという意味でのアナキズム的関心を見出すことができるだろう。[4] このように進藤は各地を行き来しながら、文化の交配、そのズレのなかに自らを置くことで相対的に自分が立つ土地が積み重ねてきた時間、成り立ち、歴史に目を向けてきた。

北海道の歴史について言及しておくべきは、アイヌの人々が住んでいたこの地に、明治維新以降に内地から開拓者がやってきて近代化がもたらされたという史実である。国文学者の小森陽一は、1953年にペリーの来航によって開国を迫られた日本が、欧米列強によって強制された論理を内面化していったことを「自己植民地化」という概念によって論じている。[5] 日本が欧米諸国から向けられた植民地主義・帝国主義的な眼差しを自発的に擬態・模倣したことは、その後のアジア周辺諸国に対する振る舞いによっても明らかであろう。そして小森が論じるには、最初にその対象となったのが、アイヌの住まう蝦夷地であった。

進藤はドイツの博物館を訪れた際、アイヌに関する収蔵品、主に弓や矢を目の当たりにする。違和感を覚え調べると、明治政府が同化政策の一環としてアイヌの伝統的狩猟を禁じ、使われなくなった弓矢が西欧諸国に買い取られ、それが現在、博物館に収蔵されているという経緯を知る。進藤はこうした契機からより明瞭に、事物が未来に伝わることの政治性や権力、一方で脆弱さや、不確かさについて考えるようになったという。そして同時に進藤が突きつけられたのは、自分もまた開拓者の子孫であり、そうした負の歴史の上に自分が立っているという事実であった。そのような立場から、過去の遺産に対して、どのように向き合えばいいのだろうか?どのような応答が可能なのだろうか?進藤の実践のひとつの起点となっているのは、こうした自問である。

進藤冬華《理想のピクニック》2019年

(左)進藤冬華《ビビコワさんの宿題‐地、海、太陽、森や山》2013年 撮影:山本顕史

(右)進藤冬華《記録―収集者》2016年

こうした思考が結実したひとつが札幌の紅櫻公園で開催された野外展『BENIZAURAPARK ART ANNUAL 2021:交わる水 - 邂逅する北海道/沖縄』で発表された《30,000mのゲロ、360mの唾》だ。ここでは進藤とは血縁関係のない5歳の子供が随行者のような役割を担った。ツアー形式を使った過去作と同様に本作もまた「共有された経験」自体を作品しており、狭義にはほとんどこの子供ひとりが観客として想定されている(野外展の来場者は、記録ではなく、会場でそれらの行為の名残を見ることになる)。進藤はこの年齢の子供に協力を依頼した理由として、この先共有した経験を覚えているのか忘れてしまうのか不確かで、フィクションと現実とを曖昧に認識していることを挙げている。もちろんここで前提とされているのは、その子供が未来を生きる世代であるということであろう。

その子供が『眠れる森の美女』のオーロラ姫のファンであることを知ると、進藤はゲロによって札幌の地形を作りだしたシコツコ姫というキャラクターを作りだした。札幌の南側に位置し、およそ4万年前からの支笏火山の噴火でできた、周囲約40km、深さ約360mの大きさを誇る支笏湖を擬人化することで、その子供に──そして私たちに人間の経験をはるかに超えた時間の大きさに想像力を向けることを求める。この噴火による火山灰は札幌の地形形成に大きな影響を及ぼしており、紅櫻公園もこの火山灰に覆われている。進藤は成層圏まで達したとみられるこの噴火をシコツコ姫が病気によって吹き出した吐瀉物として、深い湖の水を唾として読み換える。そして「シコツコ姫の病気を治す」というフィクショナルな目的のために、その子供との共同作業によって、紅櫻公園の砂を元に作った薬を支笏湖に撒き、野焼きによって土器を作り、支笏湖の水とお粥を入れて紅櫻公園に埋めた。

進藤冬華《30,000mのゲロ、360mの唾》2021年 撮影:小牧寿里

(左)進藤冬華《30,000mのゲロ、360mの唾》2021年 撮影:小牧寿里

(右)進藤冬華《30,000mのゲロ、360mの唾》2021年

北海道ではその歴史的な成り立ちゆえに、内地に比べて土器が頻繁に出土するという。しかし同時に重要なのはおそらく、それが粘土を焼成することによって作られたということだ。進藤が行ったのは、支笏火山の噴火という近代文明以前の現象によってできた湖や火山灰あるいは土の堆積を、僅かに交換・加工する行為である。そうすることで世界がさまざまな現象の絡まり合いや、人間の経験を超えた大きな物質の循環によって成り立っていることを強調し、微かな人為的な操作を編み込むことで、地質学的な時間を対比的に浮かびあげている。

進藤が賭けているのは、本作の記録が後世に残らなかったとしても、いつか何かのきっかけによってこの地層から本来出土しないはずのこの土器──その底からはおかゆの成分が抽出されるかもしれない──が発見される可能性である。あるいはその子供がこれらの行為を忘れてしまったとしても、幼稚園でこのエピソードを話した誰かが覚えているかもしれないという一抹の可能性だ。

加えてここで付記しておくべきは、子供の記憶に残すという方法の危うさだろう。進藤によれば、行為に関するやりとりが進むほど、子供からの質問が増え、物語のディティールを設定する必要がでてきたという。「小さい子供をプロジェクトに巻き込むことで、自分が状況をコントロールできる力を持つ立場にある事がよくわかる。力を持つことの責任について自問した」と振り返っている。[6] つまり道徳が社会的規範や通念との比較でどのようにすべきか要請されるものだとすれば、本作において進藤の実践は、明確な答えのない、できる限り善くあろうとする手探りの「倫理」のなかにある。

本作で行われる行為は巨大な時間軸とふたつの不確かさによって成り立っており、歴史というものが確かなものではなく、さまざまな力学によって成り立っていることを私たちに意識させる。そして進藤は何かが強制的に残されることの政治性・暴力性を認識したうえで、未来の不確実さに自分自身の行為を編み込み、その行き先を託してみせる。

2022年4月、進藤に誘われ、第二次世界大戦の戦死者──英国、米国、オランダ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ共和国、インド、パキスタンの人々──が眠る横浜の「英連邦戦死者墓地」を訪れた(撮影:筆者)

宇多村英恵は茨城県で生まれ、学生時代をロンドンで過ごし、レジデンスでさまざまな国を行き来しながら、現在はニューヨークを拠点に活動している。初期のキャリアにおいて、サハラ砂漠で掃除する、海岸で動く波を型取りしようとする、ロンドンのトラファルガー広場で道に水をかけるなど、ある場所に赴き、形の残らないパフォーマンスを行うシリーズで知られる(同シリーズは映像や写真作品として発表されていた)。東日本大震災の前後から徐々にチェスプレーヤーやダンサーとのコラボレーションへと展開し、ニューヨーク大学での滞在を契機に自然科学の分野に強い関心を寄せるようになったという。[7]

《湧き水と断層と身体》は、国際芸術センター青森のレジデンスで制作された映像インスタレーション《世界の終わりと世界の始まりー循環する水・記憶》(2019)をもとに、『Resonances of DiStances/共鳴する距離感』と『アジア・アート・ビエンナーレ2021』(国立台湾美術館)を契機に制作された映像作品である(映像はオンライン上でも観ることができる [8])。本作の起点となるのは、原子力のエンジニアリングに携わっていた宇多村の父による回顧録だ。

宇多村英恵《When a line becomes a circle(線が円になるとき)》2013年

宇多村英恵《湧き水と断層と身体》2021年

回顧録は幼少期から始まる。1957年、「好奇心旺盛ないたずらっこ少年」だった「私」が9歳のとき、旧ソ連によって人類初の人工衛星、スプートニク1号が打ち上げられる。1960年、日米安全保障条約が締結。たくさんの動物に囲まれて育った少年は、ガモフのビックバン理論の解説書を読み、次第に科学技術万能の空気に引き込まれていく。東京オリンピックの開催、東海道新幹線の開通、大阪の万博開催。アポロ11号が人類初の月面着陸を実現。高度経済成長のさなか、エネルギー資源枯渇という当時の社会問題を解決するために、「私」は夢の原子炉と呼ばれた高速増殖炉の開発に携わる進路を選ぶ。しかしそのエネルギーの大きさゆえに扱いが難しく、1980-90年代になると世界各地で事故が多発し、日本政府も研究開発を中止する。挫折した「私」は、エネルギー研究所時代に不確定性定理に出会いショックを受けたことを告白する。科学技術によってすべてが明らかになると信じてきたが、人間の知性、認知能力には限界があることを知った、と。

回顧録を通して象徴的に語られるのは、冷戦を背景とした高度経済成長、大きな過失へと辿り着いた人間科学中心主義の行き止まり──私たちはその先に福島第一原子力発電事故が起きたことを知っている──だ。宇多村はこうした過ちを引き受け、科学中心主義が見落としてきた自然との関係を取り戻そうと呼びかける。たとえば作中にも登場する《太古の空気ー深海地層ガラス》(2019)では、世界中の深海底から採取した地層の一部を高温のガラスに入れる。そうすることで、ガラスが冷えるとともに地層から太古の空気が吐き出される。近年の研究では、紫外線や放射能の降り注ぐ太古の地球において、化学物質が溶けた熱水を吐き出す深海の熱水噴出孔が生命の起源であるという説が有力とされている。宇多村はこうした生物と非生物、有機物と無機物とが圧縮されているような瞬間を気泡としてガラスに収めてみせる。当時子供が生まれたばかりだった宇多村はそのような視点から──自身の声による朗読とともに──この回顧録を別の仕方で語りなおそうと試みるのだ。

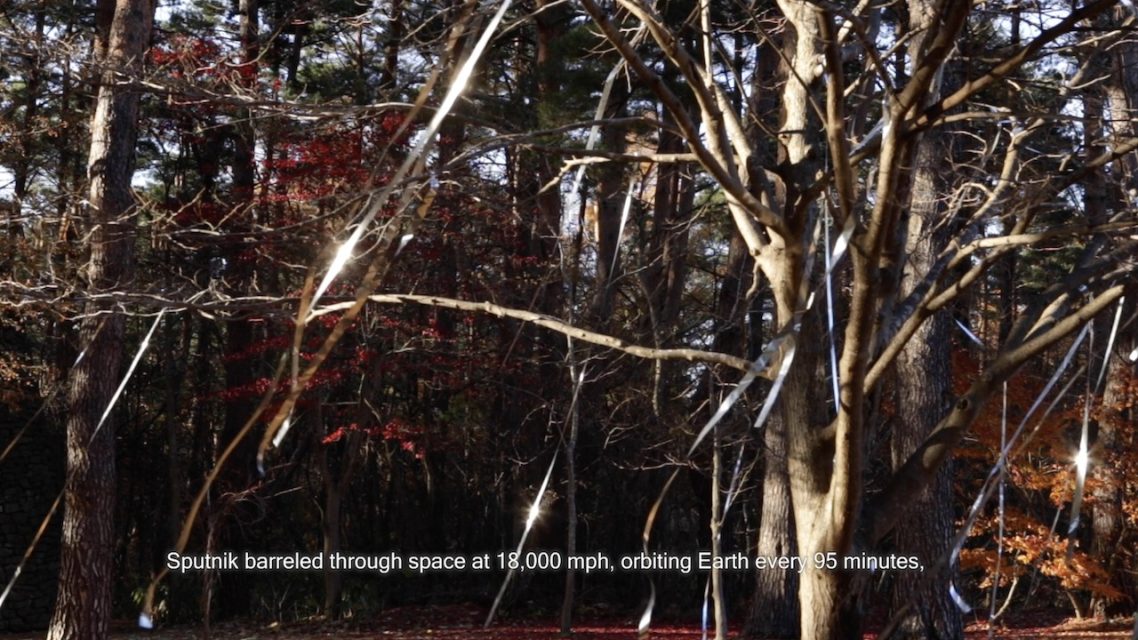

本作においても「経験の共有」は作品の根幹をなす。初期のパフォーマンスシリーズについて、「現場に吹く風だったり、何かそこにある気配のようなものと対話」した経験が重要だったのであり、映像は「経験を再現できるものではない」と振り返る。[9] 青森の自然のなかで行われたパフォーマンスは、近隣の住民との参加型ワークショップとして行われ、気流や太陽光の揺らぎをとらえる銀色のリボンを用いて、周囲の環境との相互作用を意識させるものだった。たとえば水は人間と自然の接点、風は経済や技術の進歩や歴史などの力に位置付けられ、垂直方向の動きは宇宙開発=資本主義による成長を示すものとして振り付けられる。参加者は、コントロールの利かないリボンを介して、人間と非人間、有機物と無機物との相互作用に意識を集中させることを求められる。

宇多村英恵《太古の空気ー深海地層ガラス》2022年 撮影:山中慎太郎(Qsyum!)

宇多村英恵《湧き水と断層と身体》2021年

2019年10月に3日間開催された「世界の終わりと世界の始まりー自然の/とのパフォーマンス」では、地域住民や学生をはじめ青森に生きる人々を対象に、体内の記憶や周囲の自然に感覚を研ぎ澄ませるワークショップが行われた(画像提供:青森公立大学 国際芸術センター青森)

公募による参加者のひとりである水産科学者の杉浦大介のブログによれば、ワークショップは日本社会で生きることについて話し合う場から始まった。映像には登場しないが、太古の記憶をイメージして朗読された言葉に従って、参加者がうめき声をあげたり身体を動かしたりして、水生から陸生への動物の進化の過程を表現する試みも行われたという。一説によれば、人間の胎児は子宮のなかで5億年に及ぶ進化の過程を辿るように育っていくそうだが、それがこのワークショップに重ね合わされている。杉浦はまた、これらのパフォーマンスが完全に宇多村の指示にしたがっていたとも、完全に主体的だったとも言えない状態にあったと振り返っている。[10]

本作の過程においてもまた宇多村と父親の主体性、その輪郭は入り混じる。本作で朗読される回顧録は制作に先立って存在していたものではない。ここで朗読されているのは、宇多村が本作のためにインタビューを行った後、父親がそれを自ら書き記し、自分の生から何かを学んで感じとってもらえたらこれに尽きることはない、と家族に託した25ページに及ぶ回顧録の一部だという。それは宇多村にとっては幼少期から見聞きし、記憶の奥底に眠る父親の半生を内側から辿ることでもあっただろう。つまり本作を巡る制作行為は、その一部を共有してきた代理人として、大きな物語に巻き込まれたひとりの人生を、それを織りなしたさまざま力学から解き、単純化できないものとして浮かびあげることでもある。

映像はパフォーマンスの記録、青森の風景や湧き水を映した映像、当時の記録映像によるファウンドフッテージから構成され、宇多村自身の語りと重なることで、回顧録の意味を非言語的に変容させていく。たとえば、妊娠した山羊の真っ赤に晴れた尻について話す場面では、地球で最初に光合成によって酸素を生み出したとされるシアノバクテリアが赤褐色の地層の中で滲みになっている様子や、その中に埋没した約28,000年前のアカエゾマツの樹木の化石が重ねられる。希望を抱いていた科学技術が万能ではないと知った失意の語りに重ねられるのは、真上から撮影された安藤忠雄の建築──それは偶然にも、不完全な原子のようなかたちをしている──でのパフォーマンスの映像だ。参加者ふたりが両端からリボンの張力を高め、宇多村自身は、凍った池の上を、つまり不確実で切迫した状況を意味する比喩でもある「薄氷を踏み」ながら、リボンを片手に映像のはじめに登場する樹木へと歩いていく…。

宇多村英恵《湧き水と断層と身体》2021年

宇多村英恵《湧き水と断層と身体》2021年

進藤と同様に、宇多村もまた、どのように負の遺産が未来へと伝わっていくのかというポリティクスに意識を向ける。第二部では、高レベル放射性廃棄物の地層処分について検証を進める北海道天塩郡の幌延深地層研究センターが舞台となる。映像は「昨日は明日」「過去は未来」から始まる時間に関する思弁的なナレーション、深さ350mの深さへとトンネルのなかを潜ってゆく。「1日、1週間、1ヶ月、1年、100年、1000年、100万年、10億年…(A day, a week, a month, a year, a hundred, a thouthand, a million, billion years.)」。ささやき声は徐々に機械音へと切り替わってゆく。宇多村がキュレーターのアヌシュカ・ラジェンドランとともに執筆したサブテキストのなかで言及する通り、近年、新たな高速増殖炉の開発が進められており、過ちが繰り返される可能性がある。[11] 科学中心主義による人類の過失(fault)はある周期で繰り返される断層(fault)に重ね合わせられている。それでも人間が再び自然との関係を取り戻せるという希望を示すように、カメラは研究センターの内部まで染み込む地下水やその染み、錆びて侵食されていく研究管理機器を捉える。

宇多村英恵《湧き水と断層と身体》2021年

このように進藤冬華と宇多村英恵の実践は、完成した作品をどのように見せるかということ以上に、制作の過程で世界にいかに介在し、アーティスト自身の経験を特定の誰かと共有するかに力点が置かれている。進藤の《30,000mのゲロ、360mの唾》においては、植民地主義の伝播がその土地にもたらした暴力性を認識したうえで、制作における経験を次の世代と共有し、その遺物を未来の不確かさに編み込む。宇多村による《湧き水と断層と身体》においてもまた、科学中心主義の過信によって負の遺産を未来に残した人類の過失=責任をひとりの人間として引き受けたうえで、過去と未来の遺跡を訪れ、太古=海底の現象を再現し、自然を支配し資本化してきた科学とは別のやり方で自然との関係を築く経験をワークショップの参加者と分かち合う。

ふたりのアーティストは、歴史というものがさまざまな力学から成り立つ不確かなものであることを明らかにしながらも、同時に唯物的な流転、現象、その痕跡に焦点を当て、想像するだけではなくそれを感受できるものとして受け止める。そして現在という場がどのように進むか分からない未来への分水嶺であることを強調し、そこに立つひとりの生としての責務を引き受け、具体的な行為のなかで未来への投機を試みている。

*1 レベッカ・ソルニット『暗闇のなかの希望:非暴力からはじまる新しい時代』井上利男訳、七つ森書館、2005年、16頁。管啓次郎はレベッカ・ソルニットの文体について、こうした地理・環境的な比喩表現に注目して論じている。「エレメンタル──レベッカ・ソルニットの文章について」『群像』2022年3月号。また本稿は筆者の以下の原稿/対談の関心の延長にある。飯岡陸+長谷川新「不純物は地層を巡るーー不純物と免疫を巡る短い対話とダイアグラム」『turtle』2018年公開。http://turtle-c.com/text/impurityimmunity.html □

*2 以下に詳しい。武田宙也『フーコーの美学:生と芸術のあいだで』人文書院、2014年。 □

*3 進藤冬華x浅沼敬子「《縫い継がれた記憶》展 アーティストトーク」2021年12月10日https://www.let.hokudai.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/ArtistTalk_20211210.pdf □

*4 ジェームズ・C・スコット『ゾミア:脱国家の世界史』佐藤仁監訳、池田一人、今村真央、久保忠行、田崎郁子、内藤大輔、中井仙丈訳、みすず書房、2013年。 □

*5 小森陽一『ポストコロニアル』岩波書店、2001年、8頁。 □

*6 進藤が2021年に筆者とともに制作したダイアグラム「絡まりと閃き」の中でのテキストより。また本稿はその製作中のやりとりから着想を得て執筆された。https://miro.com/app/board/uXjVOfFxVN0=/ □

*7 慶野結香「宇宙の見えない力を捉える時間旅行(プラクティス)」『賑々しき狭間』青森公立大学国際芸術センター青森(ACAC)、2020年。 □

*8 https://phantas.ma/polis+film/LOU/ □

*9 展覧会『言葉でもなく、イメージでもなく、』(krautraum、2021年)に関連して行われた木下令子との対談(2021年12月28日)のなかでの発言。https://krautraum.com/event/821/ □

*10 Sugiura Daisuke “A Performer, as Well as an Investigator,” ClamEco, November 12, 2019. https://clameco.jimdofree.com/2019/11/12/a-performer-as-well-as-an-investigator/ □

*11 Anushka Rajendran and Utamura Hanae ”Portrait of a Nuclear Scientist,” *Phantas.ma/polis:Looking Back to the Future, 2021. https://phantas.ma/polis+assemblies/LOU_anushka □

飯岡陸|Riku Iioka

キュレーター。現在、森美術館勤務。同館では海外で開催された日本の現代美術展の調査(2019-20年)や2022年『地球がまわる音を聴く:パンデミック以降のウェルビーイング』等に携わる。企画した主な展覧会に、2016年『新しいルーブ・ゴールドバーグ・マシーン』(KAYOKOYUKI・駒込倉庫、東京)、2021年『せんと、らせんと、:6人のアーティスト、4人のキュレーター』(札幌大通地下ギャラリー500m美術館、四方幸子、柴田尚、長谷川新との共同)等。主な執筆として『美術手帖』WEB版にて2020-21年の展覧会レビューを担当したほか、『美術手帖』2022年2月号「ケアの思想とアート」特集に小論「批評としての《ケア》」を寄稿。