展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」横浜美術館、神奈川、2024年

展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」横浜美術館、神奈川、2024年

第8回横浜トリエンナーレ「野草、いま、ここで生きてる」

文 / 大舘奈津子

第8回横浜トリエンナーレは、横浜美術館のリニューアルオープンに併せて2024年3月15日に始まった。資材調達の問題などによる工期の遅れから、当初予定していた2023年12月より3ヶ月遅い開催である。2020年、前回のトリエンナーレがコロナ禍によって、アーティスティックディレクターおよび海外からのアーティスト不在のなかで行なわれたのとは対照的に、今回はアーティスティックディレクターのキャロル・インホワ・ルーとリウ・ディンのほか、総勢100名を超す参加アーティストおよびコラボレーターらのうち、海外拠点の参加者を中心に多数がオープニング時に横浜に集結した。

正面入り口に入るとグランドギャラリーと呼ばれる空間はキャンプ場の様相を呈している。丹下健三の設計によって1989年に開館した横浜美術館は、今回のリニューアル設計を乾久美子が手がけ、それに伴い開館当初に設置されたものの、長らく故障していたオリジナルの可動式ルーバーが復活し、天窓からの光が柔らかに差し込む空間となった。まず目に飛び込んでくるのは、天井から複数吊られたコンゴ出身のノルウェー人アーティスト、サンドラ・ムジンガによるテントともマントとも見える網状で傘のような新作の彫刻作品《そして、私の体はあなたの全てを抱きかかえた》(2024)である。2022年のヴェネツィア・ビエンナーレで見せた不穏でポストヒューマンの要素が強かった同シリーズの彫刻〈Sentinels of Change & Reworlding Remains〉と比べると、有機的なものに見える。また、北欧ラップランドおよびその周辺で狩猟や放牧を中心に生活をしていた先住民族であるサーミの血を引くヨアル・ナンゴによる人々の憩いの場、同じく北欧、デンマークのアーティスト、セレン・オーゴードによる《プレッパーズ・ラボ》は彼が2021年にベルリンで行なったさまざまな協働の記録映像をテントの中で上映、映像の内容には発酵食の講義などもあり、こちらはキッチンとも言える。その上部には志賀理江子による、震災関連の書籍や資料をはじめ、現在の社会問題に関する資料を中心とし、ゆったりと椅子が設けられたその場での読書が可能なライブラリー《緊急図書館》(2024)もある。志賀による身体性を伴った図書館と比べると、エントランス中心にあるiPadにまとめられた「日々を生きるための手引集」については、滞留しにくさや、液晶の平べったい表面がとっかかりを作りにくく、なかなか手にとってじっくり読むことは困難であった。いずれにしてもこのグランドギャラリーは、「いま、ここで生きてる」とトリエンナーレの全体テーマがそのまま付けられた始まりの章であり、人間が生きるために必要な場が野営のような空間となっていた。

展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」横浜美術館、神奈川、2024年

展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」横浜美術館、神奈川、2024年 志賀理江子《霧の中の対話:火──宮城県牡鹿半島山中にて、食猟師の小野寺望さんが話したこと》2023-2024年

志賀理江子《霧の中の対話:火──宮城県牡鹿半島山中にて、食猟師の小野寺望さんが話したこと》2023-2024年

さらに志賀は、エスカレーターを上った3階の片側の廊下の長い壁に沿って、血や血管を想起させる赤色に染まった風景写真をターポリンにプリントしたものを下地として壁に直貼りし、その上に手書きで書かれた文章および小型プリントの重ね貼りで構成された平面インスタレーションを展開している。書かれたテキストは彼女自身がインタビュアーとなり、東北地方牡鹿半島の食猟師である小野寺望と交わしたここ数年の対話を編集したものである。小野寺は、本来であれば命をいただく責任を果たすという意味で食猟師と名乗り活動していたにもかかわらず、原発事故による放射能汚染によって食べられなくなった動物や、また、その後も当然の生活を営んでいるだけの動物が増加したことによって害獣とされたことにより、それらの駆除を引き受ける活動をしている。それらの複雑な事情について心情を含めて吐露しつつ、駆除のために多くの動物を殺す自らの暴力を可視化するため、インスタグラムでの配信を始めたこと、さらには女川原発とそれに伴う新しい道路の開通の話、地元の経済を優先させざるを得ないことについて語っている。いずれも我々人間中心主義による開発が原因であるが、震災復興という名目で、もしくは自立経済のためなど中央政府の甘言、いや妄言によって自然が破壊される最前線に身を置き、現実と対峙する小野寺の話は志賀の手によって文章となり、双方の憤りとやるせなさ、いかに抵抗しうるかが写真とともに迫ってくる。

厨川白村『象牙の塔を出て』より、1920年刊行

厨川白村『象牙の塔を出て』より、1920年刊行 展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」横浜美術館、神奈川、2024年

展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」横浜美術館、神奈川、2024年

続くギャラリー4、「密林の火」と章立てされた部屋に入ると、まず、天井に近い壁に大きな文字で流れるように書かれた厨川白村(1880-1923)の詩が目に飛び込んでくる。彼の死後、1924年に出版された『苦悶の象徴』はトリエンナーレの章タイトルにも使われている。ここでは厨川の生前に出版された『象牙の塔を出て』(1920)から抽出された文章を、今回のトリエンナーレのデザイナーを務める岡﨑真理子が、横浜市民の手書きの文字を取り入れて作成したタイポグラフィーを用いて銀文字で掲げている。厨川の著作については正直日本で知られているとは言い難いが、中国、台湾、香港など中国語圏では繰り返し翻訳されてその名前は非常に知られているとのことである。彼の著作の最初の中国語翻訳者となる魯迅は『苦悶の象徴』[1] を出版直後に購入し、その後1年も経たずに翻訳出版しており、また『象牙の塔』[2] についても購入後1年余りで翻訳出版しているとのことで、いかに厨川に魯迅が影響を受けたかがわかる[3]。壁に書かれた言葉の一部を抜粋する。

溺れなければ泳がれない。

壁に衝突つて見なければ、出口は見付からない。

暗中に静思黙座してゐる事は安全第一かも知れないが、それでは何時まで經つても光明の世界には出られないではないか。

徹底的に誤つた人でなければ徹底的に悟る事も出来ない。

暗に失敗を恐れるな、立ち上がれと静かに鼓舞されるようなこれらの言葉に囲まれた空間は入ってすぐ右側の壁とその対となる最も奥の壁に、浜口タカシによる学生運動のドキュメント写真が展示されている。60年代後半の東京大学、横浜国立大学、中央大学、日本大学など各大学での抗争をはじめ、安保闘争などの抵抗運動や、米軍基地をめぐる人々の生活の写真である。両側からそれらの写真に挟まれた部屋を進むと、ポープ・Lの代表的な映像作品《グレート・ホワイト・ウェイ、22マイル、5年、1本の道(第1区間:2001年12月29日)》(2001-2006/2024)が積み上げられた4つのブラウン管モニターに映し出されている。2023年に63歳で亡くなったこのアーティストは公共空間への介入を試みたパフォーマンスで知られるが、ここでは叔母が大好きだったスーパーマンの衣装を着た作家がニューヨークのブロードウェイを9年かけて匍匐前進していく[4]。限界に達すると背中にくくりつけたスケートボードで進むという一見ユーモア溢れる作品のように思えるが、作家によれば、ニューヨークに増え続ける路上生活者とそれを不可視化し受け入れない共同体への応答としての行為の記録であり、タイトルに入る「白」はブロードウェイが白人のものであることを指している。

この作品にある意味で応答するのは尾竹永子による《福島に行く》(2014-2019)だろう。多くの人が行き交うニューヨークとは逆に、元々の過疎に加えて避難によって人口がいなくなった福島に継続的に身を置いたアーティストの記録写真と文章で構成された映像作品である。

脇の壁に展示されているアラン・セクーラの写真シリーズ《これは中国ではない:写真小説》(1974/2024)は非常に不可解で興味深い。ジャン゠リュック・ゴダールの『中国女』(1967)に見られるような当時の左派知識人の毛沢東主義への傾倒は明白だ。作品制作時期は、セクーラ自身もサンディエゴのファーストフード店でアルバイトとして働いており、その経験から労働者の視点でストライキを企てるシナリオと、それをブレヒト的な寸劇として記録した写真である。両脇の椅子に置かれたテキストではイメージとテキストの関係や、イメージ内の権力構造や、そのプロパガンダ的な性格について言及している。

尾竹永子《福島に行く(2014-2019)》2014-2019/2024年

尾竹永子《福島に行く(2014-2019)》2014-2019/2024年 小林昭夫とBゼミ

小林昭夫とBゼミ

1967年に小林昭夫が横浜で始めた現代美術の講座「Bゼミ」の展示は、横浜の地を考える上では、非常に重要なものであった。Bゼミと同じ時期に開催された「Aゼミ(開始当時はAコース)」を担当した斎藤義重は、当時多摩美術大学教授であったが、1969年に上に記した浜口が記録した他大学同様、学生運動「多摩美闘争」が展開された時期に学生支持を掲げ、大学での授業を中止、ほかの教授とともに同年1月より学外ゼミを行なったが、その場所のひとつが「Bゼミ」の富士見町アトリエである。美術を技術や感覚としてではなく、社会との関わりにおいて捉え、当時活動をしていたアーティストや評論家たちと技術だけではなく、思想や哲学を含め、議論をしながら実際に制作をしていくという演習形式を採用した。ここでは、画家としての小林の絵画、Bゼミの経緯や小林の意図を含む活動の記録、さらには当時小林が豚の血で染めたというテントの作品が再制作されている。対等な立場で議論できる場所として、またそうした活動を記録する場所としてBゼミの果たした役割は大きかった。ここには展示されなかったが、小林の死後、Bゼミの所長も務めた息子・小林晴夫もまた多くの若手アーティストが実験的な試みを展開する場所として2009年にblanClassを創設、運営していることも特筆すべきであろう。なお、blanClassは振付家でダンサーの神村恵との共同ディレクションでトリエンナーレの連携プログラム「BankART Life7「UrbanNesting:再び都市に棲む」」に参加している。

展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」横浜美術館、神奈川、2024年

展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」横浜美術館、神奈川、2024年 ジェレミー・デラー《オーグリーヴの戦い》2001年

ジェレミー・デラー《オーグリーヴの戦い》2001年

スロバキア人アーティストのトマス・ラファによるドキュメンタリー映像が映ったモニターが点在する。彼自身が「ニューナショナリズム」と名付けたこの記録映像シリーズ[5] は東欧を中心としたヨーロッパ各地で撮影された民族主義者、極右、ネオナチのデモや集会だけではなく、それに対峙し、ときに衝突するアンティファや市民グループの姿、平和的なクィアやLGBTQのデモや追悼集会、さらには難民キャンプが対象となっている。そこに映し出されるのは憎悪を含む感情の発出、間に立ちながら、ときによってはネオナチを保護する警察、時折発生する衝突などとともに、声をあげることすらできない難民の姿である。鑑賞者である我々との距離が物理的に近くなるように会場に複数置かれたモニターは否が応でも目に入り、その怒号や衝突は見ている人を不快で居心地の悪い気分にさせるかもしれない。極めて身近で起こっているが見えない人には見えない都市における現実を見せられているようでもある。

ジェレミー・デラーの《オーグリーヴの戦い》(2001)は個人的に、今回の横浜トリエンナーレにおける出発点ともなりうる作品だと考えている。イギリスの非営利団体アートエンジェルのコミッション公募を経て選ばれ、2001年に制作されたこの作品は1984年から1985年にサッチャー政権下で行なわれた炭鉱合理化に伴う炭鉱労働者による大規模なストライキの写真を見たデラーのアイディアに端を発し、長期のリサーチを経て制作された。1984年6月18日にサウスヨークシャー州ロザラムにあるオーグリーヴで起こった衝突は暴力的なもので、怪我人や逮捕者も出たが、当時正当防衛とされた警察の対応がのちに過剰なものとして損害賠償裁判も起こり、警察側は多額の賠償金を支払うこととなった。当時実際に経験した労働者や警察官を多数含むこのリエナクトメントは、800人規模となる大規模なもので、特に双方の当事者の証言などが織り込まれた本作品は、歴史的事象を題材としたフィクション映画とは異なり、記憶の再現や再生、また当事者自身による批評や批判などを含む複数の視点が特徴的で、多数の物語を含みながらひとつに回収されない点、作家自身はこの出来事に対する主観や判断を打ち出しておらず、証言や行動がより伝わりやすくなっている点においても非常に優れたものである。現代美術における歴史的事象を対象としたリエナクトメント映像作品の隆盛のきっかけになった作品のひとつでもあり、デラー自身のキャリアにおいても重要な作品である。

ユア・ブラザーズ・フィルムメイキング・グループ[你哥影視社](スー・ユーシェン[蘇育賢]、リァオ・シウフイ[廖修慧]、ティエン・ゾンユエン[田倧源])《宿舎》2023/2024年

ユア・ブラザーズ・フィルムメイキング・グループ[你哥影視社](スー・ユーシェン[蘇育賢]、リァオ・シウフイ[廖修慧]、ティエン・ゾンユエン[田倧源])《宿舎》2023/2024年

こうした労働における連帯はその次の部屋、富山妙子の作品を中心に展示した章「わたしの解放」へと繋がっている[6]。1930年代に旧満州で少女時代を過ごし、画家になろうとハルピンから上京し女子美術学校に入学し、洋画を学ぶ。旧満州での経験からアジア人としての画家になることを決めた富山は、鉱山や炭鉱をテーマに作品の制作を通じて、日本の加害についてより深く知ることになり、朝鮮人連行のシリーズを制作する。しかし、1970年に韓国を訪れた富山は朝鮮戦争(1950-1953)後の韓国に刻まれた傷跡を知った。朝鮮戦争当時の炭鉱では日本が当地に対する過去の植民地支配を反省するどころか、経済不況を克服した「朝鮮ブーム」と呼んでいた事実を思い返し衝撃を受け、植民地支配や朝鮮戦争の参加、軍事政権下で生きる慟哭を訴えた金芝河の詩をテーマにした作品を制作する。その後の1980年5月の光州事件では即座に連帯を示し、事件直後に版画シリーズとスライド《倒れたものへの祈祷 1980年5月光州》を制作し、それを世界各地で発表した[7]。作家が、作家として、人間として、ある国籍や属性を持った人間として、その属性が関わる歴史的出来事に責任を持って対峙し、制作し、制作活動にとどまらず、連帯し、行動すること。制作と人生が不可分であり、社会と繋がり、市民としての責任を果たしていることの重みを目の当たりにする。芸術家も市民であり、自らの特技を持って社会への責任を果たしている存在だと実感する。

本章「わたしの解放」はグランドギャラリーを挟んで反対側にも展開している。こちらには台湾のアーティストグループ、你哥影視社(ユア・ブラザーズ・フィルムメイキング・グループ)によるインスタレーション作品《宿舎》(2023/2024)が展示されている。2018年、台湾、新北市でベトナム人女性労働者が待遇改善を訴え、寮に立て籠もり、ストライキを行なった事件のニュースに着想を得たこの作品は、その出来事を元にしたワークショップを俳優らと継続的に行ない撮影したものを2022年に映画作品として発表、各地の映画祭で賞を獲得している。今回は撮影したフッテージをワークショップに用いた家具や洋服などとともに展示、インスタレーション作品として展示した。你哥影視社はこれまでの作品でも出稼ぎ労働者の問題に深い関心を示しており、メンバーのひとり、蘇玉仙は実際の出稼ぎ労働者に自ら得た助成金を通じて支払いをする方法を考案、実践したこともある。また、你哥影視社としても、対話や委託労働、ワークショップなどを通じて彼らと関わり続けている。本作は、ストライキ中のベトナム人女性たちがFacebookを通じて彼女たちの宿舎からライブ配信した映像が、ストライキの様子だけではなく、日常生活を映し出し、皆が集う場所になっていたことにインスピレーションを得ている。制作手法としては、ベトナム人女性労働者や、台湾人の配偶者となった外国人らに声をかけ、彼女たちとのワークショップを繰り返しながら内容を詰めていき撮影に至るという方法をとっており、その撮影プロセスを重視。彼女たちの宿舎と同じような場所を再現するために、工業地帯の廃棄工場を借り、平日は二段ベッドを含めたプラスチックの家具をリサイクルセンターからメンバーが拾って持ち込み、週末は人を集めてワークショップを開催することを繰り返すうちに、泊まり込みで過ごしたこともあってか、借りた廃工場のスタジオがあたかも配信されていた場所と同様に生活の場として変容していく。ワークショップでは、合理的なストライキの方法や、実際起こっているベトナム人労働者についてのストライキについて話し合うことや、元となったベトナム人女性のストライキの映像を見て話し合うことなどが行なわれた[8]。富山妙子の作品が、慟哭や悲しみを感じさせ、緊張感が漂うのに対して(撮影禁止だったことも影響しているかもしれない)、こちらは元の出来事も、ストライキ運動だけに限らない日常生活の場がダダ漏れになって配信されていたことと類似して、実際の生活環境としては決して快適ではないはずなのに、何か緩やかで温かみがある空間になっており、ベトナム人労働者の女性たちの苦しみがやや伝わりにくいように思えた。彼女たちが置かれた状況は、実際には「解放」とは程遠いことは想像に難くない。しかし、ここ、美術館内に設置された場は、皮肉にも何かコミュニティとして居心地の良い空間のように見えてしまうのだ。さらにその外側の壁に展示された、丹羽良徳の作品群は、ほぼひとり遊び、ごっこ遊びの様相で、自己解放ではあるかもしれないものの、富山が人生をかけて背負い続けているものとは程遠い極めて表層的で軽薄なものである。

展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」横浜美術館、神奈川、2024年

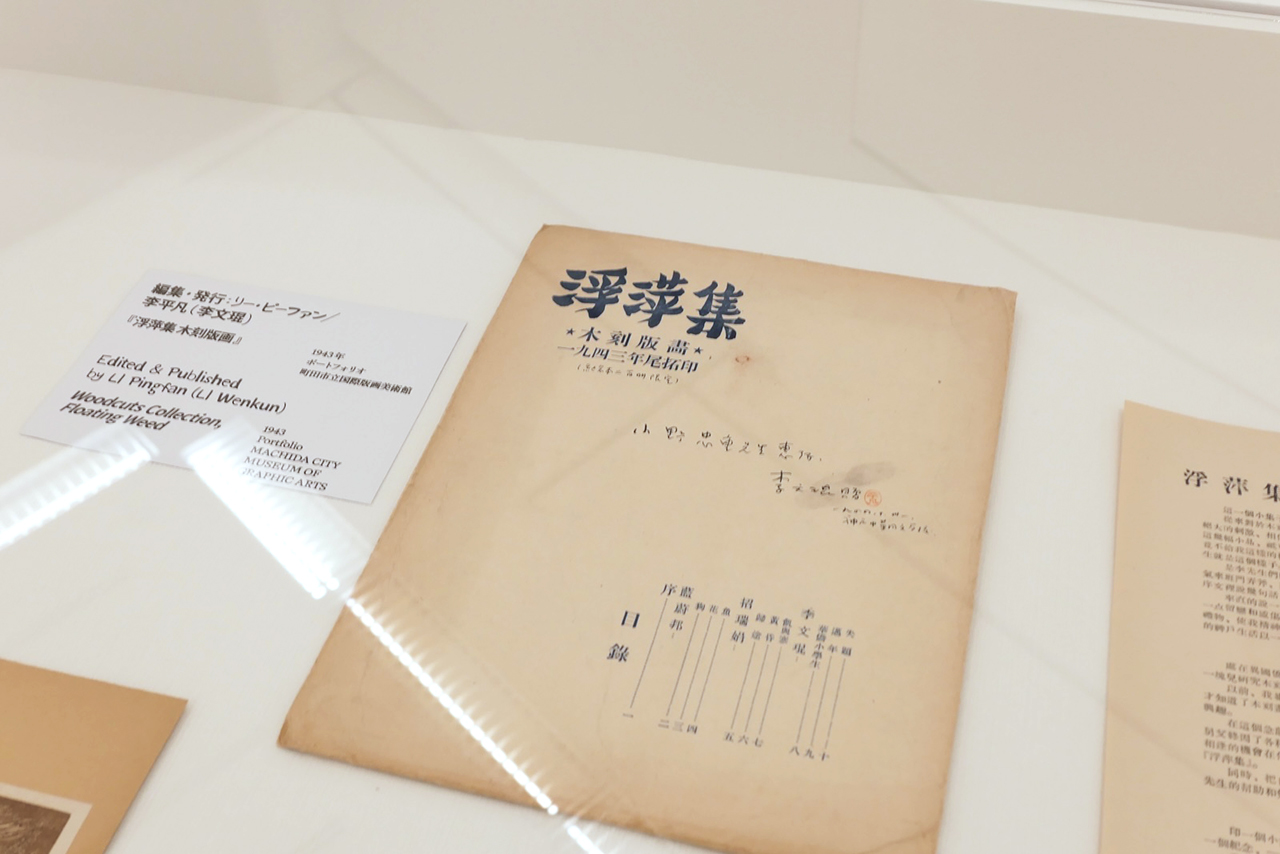

展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」横浜美術館、神奈川、2024年 『浮萍集 木刻版画』(編集・発行:李平凡、1943年)

『浮萍集 木刻版画』(編集・発行:李平凡、1943年) 上:ノーム・クレイセン 下:トレイボーラン・リンド・マウロン

上:ノーム・クレイセン 下:トレイボーラン・リンド・マウロン

富山が提示したアジアを中心とした連帯やつながり、そして信頼関係も今回の横浜トリエンナーレの重要なキーワードであろう。続く章である「流れと岩」の紹介には「進む力とはばむ力がぶつかるところに生命力がほとばしるさまを紹介する」とあるが、前章から続く、人々のつながり、出会いについて知ることができる。その歴史の一端を「李平凡の非凡な活動」に見ることができる。李平凡は1922年に中国天津に生まれ、魯迅が提唱した木刻運動に触れたのち、1943年、21歳で来日し、1950年までの7年間、神戸中華同文学校[9] で美術教師を務めて版画を教えるなかで、神戸大空襲の被害に遭う。終戦後に空襲で亡くなった生徒の版画を含めた作品集を発行し、1945年9月には発起人として「神戸華僑新集体版画協会」を立ち上げ、木版画の普及に務めるとともに、中国にはない日本の版画技術を学ぶなど、交流の中心となっていく。展示会場に掲げられた図には李平凡を中心として、魯迅、李が活動した神戸、北関東、東京、神奈川における版画運動や展覧会を通しての交流があったことが窺える。

同じ部屋の壁の上部高くに掲げられたカウボーイの写真群は、現代美術を見慣れた人なら、思わずリチャード・プリンスの作品と見紛うかもしれない。しかし、これはプリンスが広告写真を撮影した(アプロプリエーションという手法で制作した)写真作品ではなく、その元となった写真、つまりマルボロの広告のために写真家ノーム・クレイセンが撮影した作品である。クライセンは1978年から1991年までマルボロの広告に携わった専属写真家のひとりとして、カウボーイの姿をカメラに多く収めた。彼によれば、地元コロラド州に住み、カウボーイたちと長い時間を過ごし、飲食をともにしたりすることで信頼を得ることにより撮影が可能となった、西部を象徴するようなカウボーイのイメージである。キャンペーン用に撮影されたクレイセンのこれらの写真は、2017年のロサンゼルス・カウンティ美術館におけるプリンスの個展「無題(カウボーイ)」展とほぼ同時期に、プリンス作品への問題提起や盗用に対する非難をこめて、近くのコマーシャルギャラリーで、広告写真ではなく芸術作品として発表された。一方、このアプロプリエーションにより美術史に名前を刻んだプリンスは1980年代後半より、当該写真が使われた雑誌広告から、スローガンやタバコのロゴを消し、トリミングをし、複製イメージそのものとして発表した。この作品に限らず、他人が作ったイメージを使って制作を続けるプリンスへの言及は、ここでは敢えてされない。しかしながら、この展示によって、現代美術の生み出す問題に対するキュレーション側からの問いが確かに存在しているように思う。同様の被写体と制作者の関係についての考察は、クレイセンの脇の壁に展示していたラリー・クラークの初期シリーズ『タルサ』(1963-1971)にも見ることができる。自身の出身地であるテキサス州タルサで、20代のクラークも薬物を使用していたが、銃を扱い、薬物を使用する友人たちを当事者のひとりとして、近い距離で撮影したある意味で私小説的な写真である。そのうちの一枚は警察に対する侮蔑の言葉を写したものであるが、そのなかには黒人に対する差別的な言語も含まれている。他者や自らへ剣の切先を突きつけているような、緊張感溢れるモノクロ写真であり、その後しばしばユースカルチャーの代弁者として語られるクラークの、当事者性あふれる代表作である。

写真:トム・ウィリアムズ、提供:ジョナサン・ホロヴィッツ《食品産業従事者がナショナル・モールに集い、パンデミックの間に移民が果たした貢献を訴え、1100万人の非正規移民のためにCOVID-19と市民権の救済を議会に求める。2021年2月17日(水)》2021/2024年

写真:トム・ウィリアムズ、提供:ジョナサン・ホロヴィッツ《食品産業従事者がナショナル・モールに集い、パンデミックの間に移民が果たした貢献を訴え、1100万人の非正規移民のためにCOVID-19と市民権の救済を議会に求める。2021年2月17日(水)》2021/2024年 サウス・ホー[何兆南]

サウス・ホー[何兆南] ジャオ・ウェンリアン[趙文量]

ジャオ・ウェンリアン[趙文量]

3階のカーブがある部屋は白村の著作からとられた「苦悶の象徴」と題された章で、その外壁、グランドギャラリー側の廊下には、貧困や苦しみを版画作品にし続けたケーテ・コルヴィッツの版画作品と、トリエンナーレのタイトルにもなった魯迅の『野草』の日本語版と中国語版が、美術館全体の中心にともなる場所のガラスケース内にささやかに展示されている。魯迅は、彼女の作品集を初めて中国で出版している。厨川の翻訳とともに、魯迅の活動はこうやってみると、現在におけるキュレーターの活動のようでもある。その壁の内側の部屋の壁に大きく貼られ目を引くのは、ジョナサン・ホロヴィッツによる(元の写真は、報道写真家のトム・ウィリアムズ)《食品産業従事者がナショナル・モールに集い、パンデミックの間に移民が果たした貢献を訴え、1100万人の非正規移民のためにCOVID-19と市民権の救済を議会に求める。2021年2月17日(水)》(2021/2024)である。この部屋に存在する大国が与えうる苦悶の影は、香港の写真家サウス・ホーの作品にも現れる。2014年の香港雨傘革命時期の《アンブレラ・サラダ》や2019年から2021年の香港民主化デモ時期の日付と思われる記号がついた作品など、デモや衝突自体の写真ではなく、スローガンが上から消された壁、散逸したバリケードなど確かにそこで民主化運動が起こった痕跡が写し出され、現在から見ると民主化運動の挫折とも見えるような静けさが画面に広がっている。ちょうど本記事を執筆している2024年6月、1989年6月4日の天安門事件から35年経ったことや香港の大規模な民主化運動から5年が経過したことを伝えるニュースが報道されている。現在、監視の目がより一層厳しくなった香港で、これまで行われていた天安門事件追悼の集会が行えないこと、民主化デモについての街頭インタビューに答える人がいないこと、SNSに民主化運動支持を書き込んだ香港から日本に留学していた学生が帰国後に逮捕されたこと、イギリスに逃れた民主化運動家たちのパスポートが取り消されたことなど、メディアで伝えられる複数の出来事が、作品には直截的に映し出されていないものの、そのタイトル《まだ名前が付けられない作品》に込められているような気がした。その手前の壁にあるジャオ・ウェンリアンは、文化大革命(1966-1976)時代の作品を展示している。文革のさなか、政治的な活動に身を投じることも、当時合法とされた革命的リアリズム絵画を描くこともなく、子供を養うために仕事が忙しくとも休みの日など時間があるときに、絵を描く生活を送った。仲間とともに無名画会として活動し、政治を逃れ、自然のなかで風景画などを描き続けた。押収されないように小さいサイズで描かれた絵のほかに、個人的なメモも併せて展示されており、当時の生活の状況や思いが綴られている。政治から逃れることが政治的であるかもしれない、という点で、苦悶の象徴にこの作品がホーの作品とともに展示されていることの意味を考えざるを得ない。

ステファン・マンデルバウム

ステファン・マンデルバウム イェンス・ハーニング

イェンス・ハーニング ディルク・ブレックマン《汚れを残さない》2024年

ディルク・ブレックマン《汚れを残さない》2024年

続く章「鏡との対話」は第二次世界大戦後に起きた縄文ブームにまつわる展示や、自らとある種のずれを感じさせる鏡の中の何かを感じさせる作品が展示されている。岡本太郎、児島善三郎らの作品や資料の向かいの壁には、25歳で殺害されたユダヤ系ベルギー人、ステファン・マンデルバウムの作品が展示されている。モディリアーニの作品(後で偽物だとわかる)を盗もうとした結果、頭に銃弾を打たれ、顔に酸をかけられ、投げ捨てられた状態のまま遺体で発見された彼の生前もまた、自らの家族がホロコーストサバイバーでありながら、ここには展示されていなかったが、自身はナチの将校のポートレートのドローイングや「アウシュヴィッツの夢」と題した作品を生み出すなど、自己破壊的とも思える生き方であった。

3階の向かい側の部屋は、再度「密林の火」へと戻りポープ・Lの作品と対をなすようなクララ・リデンの《地に伏して》、またイェンス・ハーニングによる移民一世のポートレート、そしてディルク・ブレックマンによる、パリ・オリンピックに向けて排除されたパリの難民たちのテントが写された大型の抽象写真にも見えるような作品は、どちらも大きなサイズでその存在を主張する。私たちが見えていないことにしているものは何か。

旧第一銀行横浜支店は、今回の横浜トリエンナーレを最も特徴づける場所であると同時に、美術展そのものについて考えさせられる展示であった。2023年に東京藝術大学大学美術館陳列館で開催された「解/拆邊界 亞際木刻版畫實踐(脱境界:インターアジアの木版画実践)」でキュレーターを務めた江上賢一郎が本トリエンナーレの「考える仲間」のひとりとして担当したこのセクションは、アジアの同時代的なアクティビズムと芸術活動の交差点を提示する上で極めて重要だった。香港の印刷コレクティブ、パンカチーフによるパレスチナ連帯のためのZINEをはじめ、自らが生きる場所でそれぞれ固有の政治的社会的な事情を抱えながらも、同時に世界のほかの地域で発生している危機に積極的にコミットしていることが窺える。こうした広義の文化芸術社会におけるアジアのコレクティブの実践について、多くの観客が集まる横浜トリエンナーレのような場所で知らしめたことの意義は大きい。一方で、展示においては、民主的な采配のためか、各グループが同じようなボリュームで、同じような壁を使って展示したために、各グループの活動のメディアはそれぞれ異なるにもかかわらず、展示形態としては、ややフラットに見えてしまっており、したがって、実際に展示期間中に行なわれていたことが窺える交流や活動がややもすると内輪的に見えてしまったのは非常に残念である。ひしめき合うように展示されていたZINEや版画、洋服などの商品を含む展示物やビラ、スローガンなどそれぞれひとつひとつは見るべきものであったこともあって、壁に依存した展示は各グループの実際の活動の一部でしかないにもかかわらず、そのエネルギーがやや伝わりにくかったように思う。しかし、それは私が美術展という枠組みで見ているからでもあり、またおそらく通常であれば自由な活動を行なう彼女、彼らが、消防法や建物のルールに乗っ取って進めなければならない制度的な枠組みに沿わなければいけなかった結果なのだろう。

パンカチーフ(ナンシー・リウ[劉南茜]、マイケル・ルン[梁志剛]、ジョン・ユー[余在思])

パンカチーフ(ナンシー・リウ[劉南茜]、マイケル・ルン[梁志剛]、ジョン・ユー[余在思]) 展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」旧第一銀行横浜支店、神奈川、2024年

展示風景、第8回横浜トリエンナーレ「野草:いま、ここで生きてる」旧第一銀行横浜支店、神奈川、2024年

キャロル・インホワ・ルーとリウ・ディンはアートイットのインタビューで次のように語っている。「2000年以降の東アジアの活動家の運動における、理論の参照と、実践的なアプローチを描き出すことで、近代化の規定の下で苦しむ人々の窮状を和らげる手助けを行います。私たちは、現代の生活秩序の中で、常に規制され、弱められ、抑制されている個の現状を直視しつつ、自らを解放する方法として、このような側面を打ち出しているのです[10]。」その意味において、展覧会前半で歴史的な作品を含む理論の参照や、実践的なアプローチを記録した作品を紹介し、後半、現在進行形で行なわれているカルチュラルアクティビストたちの実践が紹介されていることは非常に理にかなっており、鑑賞者はそこに続く道を自ら見つけ出すように促されているのである。

多くの人が指摘していることでもあるが、今回の横浜トリエンナーレは2022年、インドネシアのコレクティブ、ルアンルパがアーティスティックディレクターを務めたドクメンタ15の影響を受けたポストドクメンタもしくはドクメンタ15がなければ生まれなかった国際展だったとも思う。作品としてだけではなく、作る場所や態度を眼前で見せられ、エネルギーの発出の場としてのドクメンタに続き、今回の横浜トリエンナーレでも、その場で学ぶこと、考えること、議論すること、交流すること、流布すること、活動すること、作ることが推奨され、何らかの行動をする人たちの背中を押すものであっただろう。またメディアを見ても、ドクメンタ以降、版画や刺繍、印刷物といったこれまで芸術作品においては軽視されてきたメディアへの注目はより強くなっていることも見てとれた。

政治的すぎる、との批判もあった今回のトリエンナーレであるが、国際展である以上、世界の状況と無縁ではいられない。国際司法裁判所(ICJ)がガザ地区のジェノサイドの防止措置を命じ、国際刑事裁判所(ICC)がネタニヤフ首相らに対して戦争犯罪と人道に対する罪を犯した刑事責任を負うとし逮捕状を請求しているにもかかわらず、イスラエルによるガザ攻撃を止められないどころか、、世界各地でのパレスチナへの連帯表明も抑圧され、EU議会選挙では極右や右翼は躍進、人種差別的な発言は止まることを知らない。魯迅が直面していた絶望の時代に近いのかどうかは知る由もないが、こうした時代に祝祭的な国際展を開催することはやはりそぐわない。

抑圧について語るのであれば、リウ・ディンはすでに日本で検閲と思われる行為で、展示作品の変更を余儀なくされている。2015年12月から翌年3月まで広島市現代美術館でゲーテ・インスティトゥートがイニシアティブをとってアジア3ヶ所を巡回した「ふぞろいなハーモニー」展である。リウは作家として、またルーは共同キュレーターのひとりとして参加していたが、日本以外の会場では展示されたリウの作品《2013年のカール・マルクス》(2013)が日本では何らかの事情で展示されず、キャプションはそのままに、作家の指示によりすべて青色のモノクローム作品に変更されて展示されたことがある。当時、関係者に取材したジャーナリストの小崎哲哉は「中国大使館が介入し、広島市現代美術館が自己検閲したのではないか」と推測している[11]。つまり、中国政府の検閲について自らの体験として取得している作家とそのパートナーであるキュレーターとして、今回の展覧会は非常に留意して歴史的における不可視なもの、透明にならざるをえなかったものを丁寧に拾い、提示していた。そして現代美術の醍醐味は、こうして展示に見られる各地の特殊性について語りながらも、同じものが時代、地域、属性を超えて、ほかの出来事、人物、状況と重なりあう、呼応することなのである。そしてその経験は、鑑賞者個々人の体験に紐づいたものとして千差万別のものとなる。

それを象徴する作品がクイーンズスクエアに展示された北島敬三と森村泰昌による大型ポートレート作品だろう。リウ・ディンのアイディアによるこの初顔合わせとなるコラボレーションは[12]、北島が90年代から続けている白シャツ姿のモデルを経年的に撮影した〈Portraits〉シリーズから同じモデルの時間的経過がわかる撮影年が異なる2点と、同じように白シャツを着た、森村扮する魯迅と森村自身をそれぞれ撮影した2点を並べた合計4点が多くの人が行き交うショッピングモールの廊下の両脇に掛かっている。北島の当該シリーズは、常に同様の白シャツを着用しているモデルを、同じ背景、姿勢、視線で撮影し続けている故に、抽象的にさえ見えるもので、写真から読み取れる情報が極めて少なく、キャプションを見ない限りは制作年もわからない。今回は森村、もしくは森村が魯迅に扮することによって、特殊な情報が加わった特別な写真に変わりうるものでもある一方で、魯迅や森村の姿形を知らなければ、もしくはこの「コラボレーション」について知らなければ、それぞれの人物を認知できず、北島の同シリーズの作品の一部としても機能する。この時間を超えた経験の重なり合いや、特定されない個人であると同時に実存する個人であること、画一に見えるものでも、時間、空間を超えて存在する無数の個性として重なりあう世界を想像する鍵となっている。これが今回のトリエンナーレが提示する「野草」であり、その個々の名もなき草から生まれた、そしてこれから生まれる思考の自由、そしてそのバラバラな繋がりとそこから発出する熱量に希望を見出すことができるのである。

北島敬三+森村泰昌《野草の肖像:L. X. / M. Y. September 17th, 2023》2023年

北島敬三+森村泰昌《野草の肖像:L. X. / M. Y. September 17th, 2023》2023年

*1 厨川白村『苦悶の象徴』改造社、1924年 https://dl.ndl.go.jp/pid/981650/

*2 厨川白村『象牙の塔を出て』福永書店、1920年 https://dl.ndl.go.jp/pid/962995/

*3 楠原俊代「魯迅と厨川白村」『中國文學報 26』79-107頁、京都大學文學部中國語學中國文學硏究室內中國文學會 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000025-I012210000138126/

*4 「member: Pope. L, 1978-2001」展(ニューヨーク近代美術館、2019-2020)ウェブサイトより https://www.moma.org/audio/playlist/301/3909/

*5 ラファの「ニューナショナリズム」の一部はインターネット上で閲覧可能。https://your-art.sk/

*6 この章は富山妙子の著作『わたしの解放——辺境と底辺の旅』(筑摩書房、1972年)から取られている。

*7 イルゼ・レンツ、富山妙子、松井やより「アートは歴史と現実にどう向き合うのか—ドイツと日本そしてアジア」『女たちの21世紀』第23号、2000年

*8 你哥影视社「你哥影视社谈通过工作坊共构叙事的创作方法」『Artforum 中国語版』2023年1月5日 https://www.artforum.com.cn/interviews/14362/

*9 梁啓超の呼びかけで1889年に設立を決意、翌1900年に校舎落成。初代校長は犬養毅。現在も大陸系中華学校として運営されている。余談であるが日本で最初の中華学校は孫文、梁啓超らの呼びかけによって1898年に横浜に設立された横浜大同学校であり、何度かの組織や名前変更、1952年に中華人民共和国系と中華民国系のふたつの学校へ分裂をし、前者は横浜山手中華学校として後者は横浜中華学院として現在も運営されている。

*10 リウ・ディン&キャロル・インホワ・ルー インタビュー「魯迅と横浜トリエンナーレ」ART iT、2024年 https://www.art-it.asia/top/admin_ed_feature/245431/

*11 小崎哲哉『現代アートのために ソフトな恐怖政治と表現の自由』河出書房新社、2020年、p229-242 ここで言及している広島市現代美術館で開かれた展覧会「ふぞろいなハーモニー」のリウ・ディン作品の展示風景。https://www.art-it.asia/u/admin_expht/jgzyshagaqnf2fketdyx/

*12 北島敬三+森村泰昌と語る「野草の肖像」2024年5月3日https://youtu.be/8U_jKmxFCnY

(※2024年7月1日、サンドラ・ムジンガの作品名を《出土した葉》(2024)から《そして、私の体はあなたの全てを抱きかかえた》(2024)に修正。)

第8回横浜トリエンナーレ

「野草:いま、ここで⽣きてる」

2024年3月15日(金)-6月9日(日)

https://www.yokohamatriennale.jp/

会場:横浜美術館、旧第⼀銀⾏横浜⽀店、BankART KAIKO、クイーンズスクエア横浜、元町・中華街駅連絡通路

アーティスティック・ディレクター:リウ・ディン[劉⿍]、キャロル・インホワ・ルー[盧迎華]