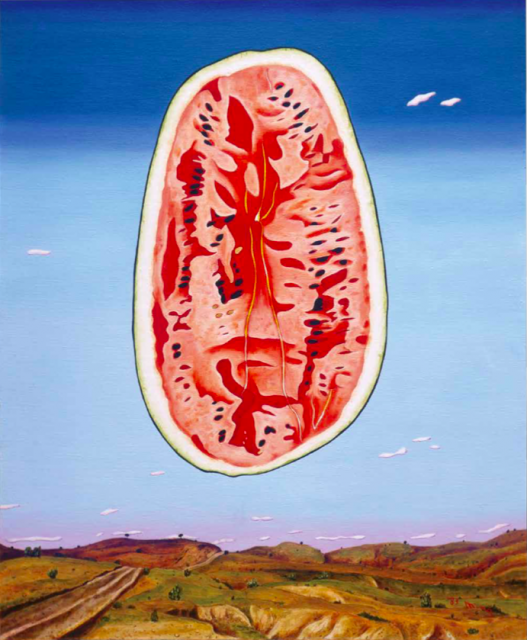

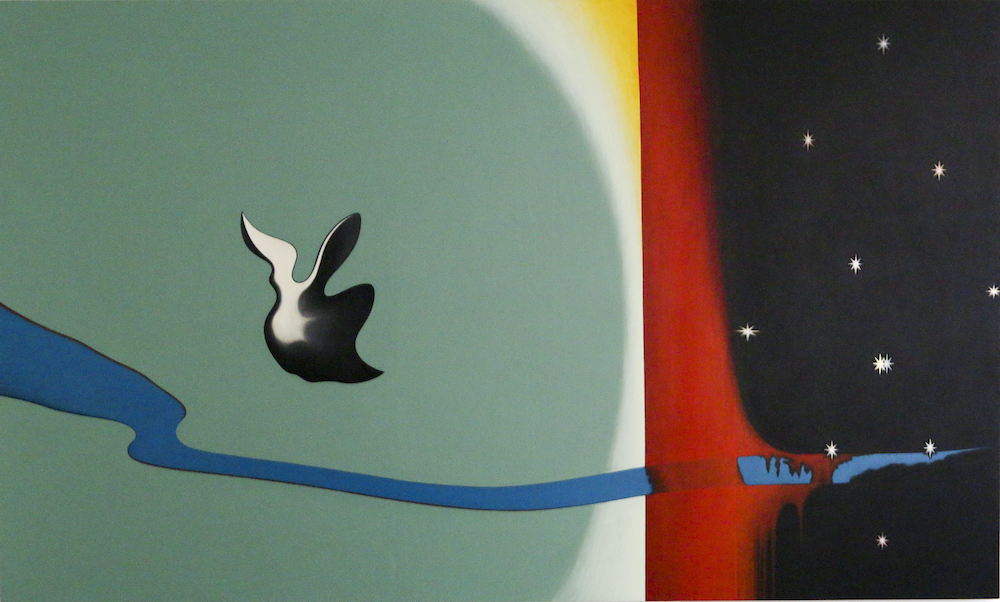

左から、峰丘「満月の夜・チャパラ湖の夢」、峰丘「フルムーンの夜・¡Adiós!」 「第98回 春陽展」展示風景、国立新美術館、2021年

左から、峰丘「満月の夜・チャパラ湖の夢」、峰丘「フルムーンの夜・¡Adiós!」 「第98回 春陽展」展示風景、国立新美術館、2021年

4月、私は国立新美術館で開催中の「第98回 春陽展」を見に乃木坂へと足を運んだ。東京はすでに新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置下にあり、遅い午後の時間とも相まってか来場者はまばらで、2階から3階にかけて二層にわたる広い会場(全51室)は、ほとんど独占状態だった。18時の閉場を前にすべてにしっかり目を通せたわけではないけれども、見ておいてよかった――そう思うのは、ひとつには、これだけ多くの人がコロナ禍でも絵を描き続けているという端的な事実に圧倒されたからだ。そして、にもかかわらず25日に発出された緊急事態宣言のため、同展は26日の閉幕を目前に会期途中で中止となったからだ。それにしても、現代美術の評論を長く手掛けてきた私が、なぜ対照的とも言える団体展へと向かったのか。実際、私は日展をはじめとする団体展をこれまでほとんど見てこなかった。

そんな私が春陽展に向かった理由は大きく言って三つある。なによりも大きかったのは、前回のこの連載で取り上げた福島県富岡町で東日本大震災から10年を迎える2021年3月11日午後2時46分、黙祷のあと数時間だけ、どの角度からも出入りが自由な(つまり入り口と出口が相対化された)白い回転扉として立ち上げられ、そのあと人力で解体され一部が薪となり、日の入りが迫るなか敷地内で燃やされた「美術館」=MOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)の特別顧問にあたっていたのが、いわき市在住で春陽会に所属する画家、峰丘(みね おか)だったからである。その後、同氏から私宛に届いた春陽展のハガキには、「コロナ禍の中、お互い生き残りましょう」と書かれていた。そう、“この時代を生き抜くためのアート”ということ。その峰丘氏の新作をコロナ禍がますます猛威を奮いつつある東京で、ぜひ見ておきたかったのだ。

二番目の理由は、京都に発する。京都市京セラ美術館での「平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ)1989-2019」展の会期中、私は何度かにわたり京都を訪ねた。その滞在の合間を縫って京都市内のギャラリーも数軒訪ねた。久しくまとまった期間京都に滞在することのなかった私にとって、いずれも初めて訪問する場所ばかりだった。そのなかに寺町の商店街にあるギャラリー・ヒルゲート(以下、ヒルゲート)があった。やはり、私がこれまで見てきたいわゆる現代美術や「アート」のたぐいとは、だいぶ毛色の異なる企画を続けている画廊だ。

実は、ここに足を運んだのにも、ひとつのきっかけがあった。2020年に私のキュレーションで“忘れられた”写真家、砂守勝己の「黙示する風景」展を開いたとき(本連載 第89〜91回参照。思えばこの展示も緊急事態宣言の大幅な影響下で断続的に続けられた展覧会だった)、会場となった埼玉県東松山市にある原爆の図丸木美術館の学芸員、岡村幸宣氏から、オーナーの人見ジュン子氏が私がギャラリーを訪ねるのを希望されているという話を伺ったのだ。岡村さんは今年に入ってヒルゲートで開かれた「丸木位里 生誕120周年展」のために入洛されていて、その際に私のことが話題に出たらしい。どうやら、在りし日の美術批評家、針生一郎が京都に来ると必ずと言っていいくらいここヒルゲートを訪ね、二階の一角に設えられた喫茶で休憩しながら、原稿もそこで書いていたというのだ。私の名前を人見さんが知ったのも、その針生の口からのことだった。

やや話が回り道をしてしまったが、そうしてヒルゲートを訪ねて改めて針生のことを思い出し、その針生が生前に現代美術といわゆる団体展を区別することを嫌い、優れた美術家はその作り手がどこに所属しているかに左右されない、という信条を持っていたのをふと思い出したのだ。

むろん、現代美術は団体ではない。むしろ、公募展や会員によって組織的に支えられた団体への抵抗勢力として生まれたものだ。しかし、現代美術やアートが、いつのまにか団体であるかのように振る舞い始めていることを感じていた私は、かつての針生の言葉に肩を押され、同時に峰丘が東日本大震災から10年を経たいわき市から私のところへ投げかけてくれた“この時代を生き抜くためのアート”のことを思い出し、私にとってまったく未知の〈扉〉として、春陽展の入り口をくぐる道へと向かわせてくれたのである。

三つ目の理由は、前回この連載で書いた「ART/DOMESTIC 2021」で触れた「時代の体温」ということに直に関連する。私はそこで、グローバル体制下で、あたかも質量をまったく持たない記号のような身体=インデックスとなって世界を飛び回り、身近(ドメスティック)な体温からいかに遠くありうるかを追求した「アート/グローバル」への対抗概念として、かつて「時代の体温 ART/DOMESTIC」展(1999年)をキュレーションした東谷隆司に倣い、グローバリズムに吸収されるほかないナショナル/ローカル(たとえばグローカル)の対に逆らうかたちで、そのいずれにも属さない「ドメスティック」という概念を刷新し、それを「ART/DOMESTIC 2021」と名付けた。むろん、そのようなドメスティックなアートが、最先端のアート界だけに専属しているはずがない。なにより、ここで呼ぶドメスティックとは、日本列島という何重にも折り畳まれた地形上の輻輳的な場所に根ざしつつ、にもかかわらず奇妙に身近な体温感を持つ美術のことであり、どんなものであれ既存の制度への所属のことではないからだ。そして、そのような奇妙な体温感をもつ美術家として、峰丘のことを思い出したのだ。

そういえば、私がこの「ART/DOMESTIC 2021」を提示した直後に、先に触れたMOCAFの館長である緑川雄太郎氏から、私の批評への興味深い応答があった(「ART BEYOND DOMESTIC」、緑川氏のウェブサイト、2021年4月1日)。緑川氏によると、「アートはそもそも『ドメスティック』なもの」であるけれども、同時にそのことでアートは「BEYOND DOMESTIC」でなければならない、と書いている。言い換えれば、アートはみずからがドメスティックであることを超えていくためにこそ、ドメスティックでなければならないのであって、ドメスティックであること自体は、目的や標語にはならない、と言うのだ。急いで付け加えておかなければならないのは、ここで緑川氏は私の提示した「ART/DOMESTIC 2021」を否定したいのではなく、ドメスティックは単にドメスティックであるだけでなく、「ただならぬ『ドメスティック』」であることで、初めて「BEYOND DOMESTIC」たりうるのだ、という提言を添えている。そして、それはまさしくその通りなのだ。このことは実際、私が「ART/DOMESTIC 2021」で取り上げたのが、単に制度的にドメスティックな美術のようなものではなく、ほかでもない数時間で壊され灰となる「ただならぬ」美術館、MOCAFであったことに端的に示されている。

ということは、もしかしたら、私が2021年の3月11日にくぐった入り口と出口が相対化されたMOCAFの回転扉から出たあとの世界が、ほかでもない、通俗的な意味でドメスティックな絵画の陳列場から180度意味を変えた「ART/BEYOND DOMESTIC 2021」な場としてのコロナ禍での春陽展なのではなかったか。事実、緑川氏は先の批評的応答のなかで次のように書いている。

2021年3月11日、MOCAFがある場所とそこに集まった人たちの状態がまず「ドメスティック」だと言えます(何の前触れもなく集まった通りすがりの人たちではなく、いくつもの関係性、経緯、理由が複雑に織り成されて集まった人たちです)。そしてMOCAFのドアを開いたことで、何かが変わった人たちが「ドメスティック」の向こうへ行った人たちだと言えます(アートに関心があっても何も変わらなかった人はいるでしょうし、アートに関心がなくても何かが変わった人はいるでしょう)。MOCAFはミュージアムですが、あの回転扉による「奇妙」な瞬間あるいは時空は、ART BEYOND DOMESTICだと言えるでしょう。

こうしてMOCAFの回転扉をくぐった先に広がっていたのが、私にとってのドメスティックを超えていくアートとしての、言い方を変えれば“この時代を生き抜くためのアート/ビヨンド・ドメスティック”としての春陽展の一角に飾られた峰丘の2枚の絵画であったと考えることができる。もっとも、その前兆を、私はすでに前回のこの場で「第50回いわき市民美術展」について触れたとき、心のなかで一種の微熱として準備していたに違いない。なぜなら、私が峰丘の絵画の全容に初めて触れたのは、そのいわき市立美術館で2018年に開かれた同氏による回顧展「峰丘展 - カラベラへの旅」にほかならなかったからだ。

「峰丘展 ー カラベラへの旅」会場風景、2018年、いわき市立美術館

「峰丘展 ー カラベラへの旅」会場風景、2018年、いわき市立美術館

のちに、その展覧会のために私が書き下ろした文章は、読まれる機会がごく限られているため、“ただならぬドメスティック”であることが、ローカルやナショナル、そしてグローバルでさえ超えて、そのまま地球=遊星(プラネタリー)的な時空へとつながる可能性があることを示す意味でも、ここに改めて再掲するのは無駄ではないように思われる。そこで峰丘の絵は、”ただならぬドメスティック”な、ということはつまり、地球の熱量とも呼べる地震によって絶えず揺れる大地を前提に、〈根差す/根差せない=暮らす/暮らせない〉美術のあり方を綴った拙著『震美術論』と、そのまま地続きで繋がっている。

峰丘の画業には、2度の大地震が影を落としている。福島県いわき市に生まれた峰丘にとって、2011年に起きた東日本大震災が大きな意味を持つことは言うまでもない。だが、断続的ながら11年にも及び、峰丘の画風に絶大な影響を与えたメキシコ滞在を切り上げたのが、1985年9月にメキシコで発生した大地震の後であったことは、あらためて注目してよい。太平洋に沿う街、ラサロ・カルデナスに近い海底で起きた地震のマグニチュードは8.0。付近では津波も発生したが、もっとも大きな被害を出したのは、内陸を遠く離れた首都メキシコ・シティであった。もともと地盤が不安定で地質に多く水分を含むこの地では、地震によって起きた長期振動に耐えられず大規模な液状化が発生、多くの建物が崩落し、公式に確認されているだけでも1万人近い人々が亡くなった。当時、峰丘はクアダラハラに近い風光明媚なメキシコ最大の湖で、アーティスト・コロニーとしても知られるチャパラ湖畔に居を置いていた。長くメキシコを創作のインスピレーション源にしていた峰丘にとって、この地震がもたらした衝撃はいかばかりであっただろう。

峰丘「Adios(さようなら)」1976年

峰丘がメキシコで出会った最大のモチーフはカラベラ(髑髏)だが、日本と違って髑髏は不吉なものではなく、むしろ死者の復活を祝う陽気でカラフルな宴の主役だった。髑髏は死の象徴であるどころか、地中から蘇る生命の証そのものであり、現世を生き、やがて訪れる死を待つしかない生者以上に貪欲に生を謳歌しうる。もう死んでいるのだから、死の影に怯えることもない。カラベラの陽気すぎるほどの姿は、死の不安から全面的に解放されていることを意味している。だが、メキシコ地震で亡くなったばかりの死者たちは、どうだろう。地上に戻るどころか、この世を去ってまもない死者たちにとって、必要なのは宴ではなく鎮魂と慰霊であり、それは髑髏の意味を一時的にせよ覆すに十分なものがある。この前後から、峰丘の描く画面には、割られた西瓜の断面と、緋色に咲き乱れる花が頻繁に登場するようになる。水分を多く含み、多くの断裂から華奢な地盤を思わせる西瓜の赤い断面は、見方によっては、割れて血を吸った大地のようでもあり、緋色の花は、その溝に吸い込まれて地の奥底に落ちていった命への献花のようにも感じられる。あるいは(しばしば峰丘の見出すモチーフがそうであるように)それを先取りしていたというべきか。

左:峰丘「革命への道」1983年 右:峰丘「T婦人の肖像」1994年

峰丘の絵に多くの魚が登場するようになるのも、不思議なことに、1995年に起きた阪神淡路大震災前後のことである。若い時分は船乗りになりたかった峰丘にとって、海は憧れの原風景でもあっただろうが、地震の記憶は、大地が海に対していかに脆弱かを、生命として海に適応した魚のかたちで表させたのかもしれない。やがてその魚たちは、やはり東日本大震災に先立ち、「哲学する深海魚」として、深海の闇を生きる鮟鱇の姿へと変貌を遂げていく。それはどこかで、あの西瓜や緋色の花が持つバロック(歪んだ真珠の意)の特質を引き継いでいるかのようだ。

峰丘「封印を解く錬金術師」2015年

哲学する深海魚とは、いったいなにものだろうか。太陽の光も届かない深海の漆黒の闇で思索する魚とは? 目を焼くほどの眩しいメキシコの日差しとは正反対の冥土の地がそこにはある。だが、にもかかわらず鮟鱇は驚くほどの極彩色で闇を生きている。日本では古来よりしばしば地震を起こす原因として鯰が描かれてきた。峰丘との大きな違いは、鮟鱇が震えているのは、地震を起こそうとしているのではなく、怒り狂っているからだということだ。誰も見ることのない深海では、艶やかさは意味がない。しかし、本当の生とは、見る者もない深海の闇でなお発露される生の謳歌にあるのではあるまいか。いや、生の謳歌は今や喜びを超えて怒りへと身を移し、ついには「生ける化石」と呼ばれるシーラカンスへと変身し、3億5千年前から変わらぬ理不尽な生と死への怒りに震えながら、猛烈な生の思索を続けている。その姿は、まるでみずから深海に進んで身を沈めたカラベラのようではないか。

(椹木野衣「峰丘の絵画——カラベラからシーラカンスへ至る道」2019年、自家版

※図版は今回の転載にあたりいくつかをお借りして掲載した)

地震が地球の胎内に残る原始の流動的な熱量が引き起こす現象なのだとしたら、その熱の様態については、「時代の体温」ならぬ「地球の体温」と呼ぶことができるかもしれない。ただし、この場合の「ドメスティック」とは、もはや(世界=グローバルではなく)この惑星の規模にまで拡張されている。“ただならぬドメスティック”であるゆえんだろう。そのような文字通りの「地熱」が感じられる場所が、世界でも有数な火山帯である日本列島にはとりわけ多く、前回も触れた私が福島県の放射能被災地と関わるきっかけとなったいわき湯本も、古くからの炭鉱町(石炭もまた地球の体温の埋蔵的な現れだろう)であると同時に、名湯で名高い「地球の体温」が身近で直に測れる温泉地でもあった。

それで言えば2009年から始まった国際芸術祭、「混浴温泉世界」以降、私が毎年のように訪れるようになった大分県の別府も、温泉にかけては日本でも有数、というよりその圧倒的な湯量や豊富な湯の色や成分をめぐる多種多様性において突出した温泉地である。初めて別府を訪ねた際には、まるで町中の随所が火事で煙を上げているのではないかと勘違いするくらい、あちこちで蒸気が噴き出し、もくもくと煙が上がっていた。しかも別府の源泉は温度が非常に高く危険で、かねてから人が住めず農業もできず草木も生えないことから「地獄」と呼ばれ恐れられたが、それが今では貴重な観光資源となり、毎日の風呂はもちろん、蒸し調理など日々の暮らしに欠かせない「恵み」となっている。

そして別府は、私が震災と美術との繋がりについて論じた『震美術論』でも極めて重要な意味を持つ場所なのだ。というのも、別府の街に面してお椀のように広がる別府湾は、同書で重要な位置を占める建築家、磯崎新の先祖が住む瓜生島が、慶長年間にこの地で起きた大地震と大津波によって、一夜にして湾に沈んだとされる伝説が残る地で、日本列島が揺るぎない「大地」ではなく、その奥に潜む「熱」によって絶えず揺さぶられ、地上のあらゆるものを流動化させる反建築、反芸術性という点から、そのひとつの沸点とも呼べる場所であるからだ。3月、その地熱の地、別府で私は知人より訪問の翌日から大分で始まる展覧会について知らせを受け取った。そしてそれが、「虹 夏草 泥亀 佐藤俊造の全貌展」だったのである。

「虹 夏草 泥亀 佐藤俊造の全貌展」展示風景、大分市アートプラザ、2021年

「虹 夏草 泥亀 佐藤俊造の全貌展」展示風景、大分市アートプラザ、2021年撮影:四宮佑次 写真提供:佐藤俊造展実行委員会

展覧会サイトでは、3D空間キャプチャーのアーカイブが公開されている。

佐藤俊造「黄昏」1993年 撮影:福添麻美 写真提供:佐藤俊造 花の木美術館

佐藤俊造「黄昏」1993年 撮影:福添麻美 写真提供:佐藤俊造 花の木美術館

別府から別府湾に沿ってしばらく車を走らせると見えてくる大分市は、別府やその背後に佇む由布院のような景勝の地と違い、県庁が所在するだけあって落ち着いた都市の佇まいを持つ。が、そこに潜む反芸術的な熱量には外見からは窺いきれないものがある。そもそも、1960年代の初頭にほかでもない磯崎新の設計で新宿に建てられた新宿ホワイトハウスは、ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ(通称ネオ・ダダ)の拠点となったことで知られるが、その建築主であった吉村益信も磯崎も、ネオ・ダダでもっとも過激な行為者として知られた風倉匠も、いずれも出身は大分なのである。その意味ではネオ・ダダという反芸術運動は、そのかなりの部分が、大分というドメスティックな場の熱量からその力を汲まれていると言って過言ではない。そしてまた先の「佐藤俊造の全貌展」も、その磯崎の設計により建てられ、吉村や風倉をはじめとするネオ・ダダの作品を多く飾る常設展を備える場、アートプラザでのことだったのである。

大分市アートプラザ(設計:磯崎新)

大分市アートプラザ(設計:磯崎新)

とは言え、佐藤俊造と言われてもすぐに作品が浮かぶ人はほとんどいないだろう。しかしそれも仕方がない。佐藤は地元の大分でも「知られざる画家」で、今回の企画はその没後10年を機に着想され、有志(二宮圭一、木村秀和両氏)を中心に、佐藤の仕事、彼の絵を常設で見せる私設の「佐藤俊造 花の木美術館」(大分県速見郡日出町)を運営する残された家族らの尽力によって実現した。まさしく地に根ざした「ドメスティック」な美術の典型なのだ。だが、繰り返しておけば、それは単にローカルということではない。より身近に具体的な熱量を備えて“ただならぬ”ドメスティックであることで、どんな現代美術よりも遥かに、グローバルであることを超えて「プラネタリー」であり、その意味で、人間の知力の範囲で組み立てられるコンセプトを遥かに凌駕して生々しく「地球の体温」から力を得た作品群であり、表出の場になっていたのだ。そのことをとてもわかりやすく伝える一文が、先の有志の二人によって四つ折りのフライヤーに寄せられているので、この場を借りて転載する。

大分県日出町出身の美術家佐藤俊造は、きわめて優れた画家です。そして、佐藤俊造は汗をかいて働くことを好んだ人でした。彼は農作業の手伝いなどで生計を立てながら日出町大神の山林に自らの手でアトリエを造りました。

ちなみに彼は、その木々に囲まれたアトリエに『花の木砦』という名前を与えています。『花の木』は地名に由来しますが、制作の場に『砦』と名付けるのは珍しいことです。彼は何と闘おうとしていたのでしょうか? あるいは、何を守ろうとしていたのでしょうか? それは今となってはわかりません。

しかし、彼がその『砦』で自己を深く見つめ、自然や宇宙と対話を重ね、旺盛な創作活動を続けたことは確かです。いわば、辺境にあって淡々堂々と労働と芸術の日々を完遂したのです。アート業でも先生業でもない形で自己の表現を確立した佐藤俊造の生き方は芸術家として至極真っ当で新しい生き方だったと言えるかもしれません。

彼の命が続いていれば、その存在は多くの人々に影響を与えたことでしょうが、惜しくも2010年に癌の病にて没しました。56歳でした。残された200点を超える作品は独創的で、いずれも完成度の高い作品ばかりです。にもかかわらず、彼の偉業は県下でもほとんど知られていません。

この度、没後10年にあたり、佐藤俊造の作品と人間像を多くの人に知っていただくために2つの大規模な展覧会を開催します。より多くの方に彼の芸術世界を楽しんでいただきたいと願っています。

佐藤俊造展実行委員会 代表 二宮圭一

事務局 木村秀和

体内の熱を実感することで「汗をかいて働くことを好」み、「農作業の手伝いなどで生計を立てながら日出町大神の山林に自らの手でアトリエを造り」、「その『砦』で自己を深く見つめ、自然や宇宙と対話を重ね、旺盛な創作活動を続けた」――そのような佐藤の歩みこそ、現在の行方の知れないコロナ禍の時代に、瞬時にして地球を駆け巡るのではなく、グローバルともローカルとも、ましてやナショナルとも違った位相から、「いわば、辺境にあって淡々堂々と労働と芸術の日々を完遂」するドメスティック=プラネタリーな「芸術家として至極真っ当で新しい生き方」として、極めて示唆に富むものなのではないだろうか。

佐藤俊造「ホモサピエンス」1997年 撮影:福添麻美 写真提供:佐藤俊造 花の木美術館

佐藤俊造「ホモサピエンス」1997年 撮影:福添麻美 写真提供:佐藤俊造 花の木美術館

佐藤俊造「兎と亀」2002年 撮影:福添麻美 写真提供:佐藤俊造 花の木美術館

佐藤俊造「兎と亀」2002年 撮影:福添麻美 写真提供:佐藤俊造 花の木美術館

しかしながら、今回はもう紙幅が尽きつつある。しかもこの佐藤俊造展は、先の一文に「2つの大規模な展覧会」とある通り、性質も会場もまったく異なる「拡散」と「凝集」から構成されている。私が実際に見ることができたのは、佐藤の絵が「凝集」した後半で見られた姿のみだが、次回は「拡散」も含めて、この二つの佐藤俊造展について、より踏み込んだ記述へと進みたい。いまは、佐藤が優れた画家であると同時に、極めて鋭敏な感性を持つ歌人でもあって、二つの展覧会を繋ぐ媒質のように機能している言葉「虹 夏草 泥亀」が、佐藤の残した歌集のタイトルでもあり、絵と歌は佐藤のなかで切り離し難く手を結んでいたことを記するに留める。

それにしても「虹 夏草 泥亀」とは、なんという絶景を醸す言葉だろう。間近に見えるものに要素を限定しながら、それらの語の連携は驚くべき地球的な広がりを持つ。重力に沿って足元の泥を這う小さな命と、大気圏の光学的な現象としての多色な虹とが、いわば泥と虹、亀と光、小さな命とその外部に広がる宇宙とが、ひとの高さで目に入る生き生きとした夏の草を介して、一瞬にして垂直方向に繋がる意識の跳躍を捉えた言葉だからだ。そして実際、佐藤の絵もまた、そうした身の丈と跳躍とを同時に備えたものであったように思うのだ。(次回に続く)

※「第98回春陽展」は2021年4月14日から25日まで、国立新美術館(東京)にて開催された。今後は名古屋展、大阪展を予定。「虹 夏草 泥亀 佐藤俊造の全貌展」は2021年3月17日から30日まで、大分市アートプラザで開催された。「佐藤俊造 花の木美術館」(大分県速見郡日出町)では常時、彼の作品を中心とした展示を行なっている(全国各所の展示施設で新型コロナの影響による予定変更も生じやすくなっており、訪問時は最新情報をご確認ください)。

※2021年7月2日、本記事における峰丘関連図版を増補。