現在のハチ公像、東京・渋谷駅前

去る9月16日、武蔵野美術大学美術館・図書館の展覧会「大浦一志——雲仙普賢岳/記憶の地層」を訪ねた。展示作家の大浦氏(以下敬称略)からの依頼で図録に寄稿し、この日、公開の対談を控えていたからだ。1992年から現在まで30年以上に亘って雲仙・普賢岳の噴火災害について現地を50回以上訪問し、これを主題に一貫して制作を続けてきた大浦の仕事については、同展の図録に評論を寄せたのでここで繰り返すことはしない。大浦とは昨年、わたしが監修し、多摩美術大学芸術人類学研究所主催で開催した展覧会「UNZEN——『平成の島原大変』:砂守勝巳と満行豊人をめぐって」(2022年)の準備を進めるなかで、島原滞在中にその活動について知った。

「大浦一志——雲仙普賢岳/記憶の地層」武蔵野美術大学美術館・図書館、東京、2023年 撮影:加藤健

「UNZEN——『平成の島原大変』:砂守勝巳と満行豊人をめぐって」多摩美術大学アートテーク・ギャラリー、東京、2022年 撮影:土田祐介 写真提供:多摩美術大学アートとデザインの人類学研究所(IAAD)

実は大浦がわたしたちの活動について知ったのも、同じく現地でのことだったのだが、雲仙・普賢岳の大火砕流発生から30年を経て、二つの活動が島原半島で交錯し、それが2022年と23年の2年にわたって都内の美術大学で開催されるというのは、とても稀なことなのではないだろうか。しかもこの二つの展覧会は、1992年に雲仙・普賢岳が起こした大火砕流が発生した時期にちなんで開幕し(多摩美大「UNZEN」展=6月3日 “いのりの日”に開幕)、先にふれた対談日も、やはり同年の大規模火砕流の発生日と重なった (9月15日。実際の対談は土曜となる翌日に開催)。

雲仙・普賢岳の噴火災害について追った表現活動について、わたしは以前、本連載で写真家、砂守勝巳について取り上げた際に詳しく書いている(第89–91回)。だが、それに続いてコロナ禍がまたたくまに世界を覆い、それがようやく緩和されたこの時期に、いま一度別の表現者を通じて雲仙・普賢岳と本格的に再会することになるとは正直、想像していなかった。砂守勝巳から満行豊人を経て大浦一志へ——。どの表現者も、以前のわたしがまったく想定していなかった未知の人ばかりだ。いっそ、雲仙・普賢岳に導かれつつあるのだと言ってもいい。たぶん、この噴火活動には、まだわたしにとって隠された大きな意味があるのだろう。

ところで、わたしが大浦との対談について書き出しで触れたのには、別の理由もある。武蔵野美大では当日、同館での同時開催で「生誕100年 大辻清司 眼差しのその先へ フォトアーカイブの新たな視座」と題する展覧会が開かれており、瀧口修造が提唱した「実験」の精神のもと集った「実験工房」の一員であり、後続に大きな影響を及ぼしたこの写真家の展示について、当然わたしは大きな関心をもっていたのだが、その入口で真っ先にわたしの気を引いたのは、むしろ「生誕100年」の文字のほうだった。

「生誕100年 大辻清司 眼差しのその先へ フォトアーカイブの新たな視座」武蔵野美術大学美術館・図書館、東京、2023年 撮影:佐治康生

この生誕100年の「100」という数字は今年、震災について考えようとする者にとって格別の意味をもつ。言うまでもなく、近代以降に日本列島を襲った大災害のうち、首都・東京で甚大な被害を出した点でいまなお比べる例のない関東大震災が、その発震から数えて今年の9月1日(防災の日)でちょうど100年を迎えるからだ。実際、夏の終わり頃から報道でもこの大震災について特集などが多く組まれ、多方面からの関心を集めた。だが、それらの重要性を軽んじるつもりは毛頭ないものの、その取り上げ方は以前から代わり映えしないものが多く、美術批評という立ち位置からすれば、もう少し別の視点があってもよいのではないか、と感じたのも正直なところだった。そういうこともあって、わたしは今年、この「100」という数字にことさらに敏感になっていた。それで先の大辻展についても、まずはこの「100」という数字に目がいってしまったのである。

そうか、大辻清司が生誕100年ということは、関東大震災の年に彼は生まれたのだ、と同展でわたしはまず受け取った。また、そのようなことを考えたこともなかった。実際、年譜を見ると大辻は1923(大正12)年7月27日、東京府南葛飾郡大島町(現在の江東区大島)に生まれる、とある。すると、大辻が生まれてから関東大震災が起こるまで、わずか一ヶ月とわずかしかない。しかも出生地はまもなく壊滅的な被害を受ける下町である。なかでも江東区はひときわ大きな被害を出している。わたしは即座に大辻家が受けた災難はどのようなものであっただろうか、と想像した。当時生まれたばかりだった大辻にその記憶があるとは思えない。だが、その後ようやく復興の途に着き、まったく新しい「東京」が姿を現すなかで大辻が育っていったことに変わりはない。その記憶は果たして大辻という写真家の形成に、どのような影を落としているだろうか。わたしが関東大震災を通じて考えたいのは、実はそのようなことなのだ。

それで言うと、今年は「生誕100年」を冠とする展覧会が、意外と目につく。真っ先に挙げたいのは、「生誕100年 山下清展—百年目の大回想」(SOMPO美術館)である。もっとも、山下が生まれたのは関東大震災の前年、1922年3月10日だから、正確には昨年に生誕100年を迎えたことになるのだが、肝心なのはまだ1歳になったばかりの清と暮らす山下家が住んでいたのが、やはり首都東京の浅草区田中町(現在の台東区日本堤)で、このあたりも下町の例に漏れずたいへんな被害を出している。事実、田中町一帯は消失し、住む家を失った山下家は両親の故郷である新潟へと避難する。ちょうど秋から冬へ向かう時期である。当時の者にとって東京と新潟では気候が違いすぎる。まもなく山下は大病を患い、その時に残った吃音と発達障害からくる周囲の環境とのなじめなさが、やがて八幡学園での貼り絵を通じて別のかたちで開花するのだ。関東大震災と山下清の貼り絵とは、このように根っこの部分で切り離せない繋がりがある。震災というと、こうしたことにも、わたしの関心は向かう。

関東大震災と美術で言えば、発震の9月1日がちょうど、再興院展・二科展の招待日にあたっており、上野に位置した会場が地震で被災したあと、翌日からの一般公開は中止となり、併せて秋の帝展も中止となる。国が主催する大規模な官展が中止となったのは、わずかにこの年と敗戦の年を数えるのみである。こうしたことは史実の一種である。関東大震災では被災し、亡くなった画家もおり、焼失、滅却した作品も相当の数に上るだろう。マヴォをはじめとする震災前後からの新興・前衛の芸術運動については、美術界ではよく知られたとおりだ。

だが、わたしが今回、関東大震災から「生誕100年」という数字を通じて、批評の迂回路を経てこの場で美術の問題として取り上げたいのは、白根記念渋谷区郷土博物館・文学館での「ハチ公 生誕100年記念展」である。そう、あの東京を代表するターミナル駅で「ハチ公口」(ハチ公改札)と出口の名称にもなり、背後にスクランブル交差点を控え(さらに後方左には岡本太郎「明日の神話」を担ぐようにして)佇むハチ公像は、おそらく世界一知られた飼い犬の一匹であり、そうであるなら、銅像であるハチ公像は近代以降100年——それは大辻清司と山下清とハチ公が美術を通じて交錯した100年でもある——を経るこの国の美術を考えるうえで避けがたい意味を持つ。わたしにはそうとしか思えない。

もっとも、あまりにも有名なハチ公については論争や逸話も多い。「忠犬」をめぐる愛国主義・封建主義的な道徳教育への流用の弊害や、そもそもハチ公は駅に出た店の焼き鳥欲しさに駅に向かったのであって、主人を敬い迎えに行っていたわけではない、という説に至るまで数知れない。だが、ここではそれらの是非や真偽については立ち入ることをせず、「ハチ公」という存在を今日わたしたちがこれほどまでに知るのが、ほかでもない銅像を通じてであることに焦点を当てて考えてみたい。

晩年のハチの姿 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館蔵

そもそもハチ公はなぜ銅像になったのか。いまでは渋谷駅の待ち合わせ場所として記念撮影者も絶えないハチ公像が「作品」として受け取られることはまずなく、日本でも有数と言えるあの人混みのなかでハチ公像をまんじりともせず「鑑賞」していたら、それこそ変人扱いされてしまいかねない。だが、ハチ公像は待ち合わせ場所である以前に、まぎれもない彫刻作品であり、そうであるからには作者も当然いる。と言っても、現在の渋谷駅のハチ公口に佇むハチ公像は実は二代目で、初代のハチ公像が作られたのは戦前のことであった。作者の名を安藤照(てる)と言う。渋谷駅で大々的な除幕式が開かれ一般に公開されたのは1934(昭和9)年4月21日のことである——この年の干支(えと)がちょうど戌(いぬ)にあたるのは偶然だろうか。

その経緯についてはのちに触れるとして、最初にわたしたちが考えなければならないのは、そもそもなぜ飼い犬の銅像が作られることになったか、ということだ。というのも、公共彫刻における「銅像」とは通例、歴史的に大きな功績があった人物の顕彰のために作られるのであって、いかに忠犬と言えども、偶像や想像上の動物、百歩譲ってメディアで著名な人気キャラクターならともかく、もともとたんなる一匹の飼い犬でしかなかった秋田犬の銅像が東京の主要駅の象徴となるのは、やはり奇矯の印象は否めない。だが、ハチ公像の核心に迫るには、この奇矯な印象を取り戻すことから始める必要がある。事実、現地に行くのがためらわれるなら写真でもよい。じっくりとこの像を凝視し、鑑賞してみてほしい。人物像であればともかく、この飼い犬の像はいくら見ても飼い犬の像であって、そこから人格の顕彰や偉業の余韻が浮かんでくることはない(そもそも人ではない)。つまり、当然のことながら、飼い犬の像は飼い犬の像でしかなく、見れば見るほど、ハチ公像からはほかでもない「飼い犬を銅像にしてみました」という厳然な事実だけが浮上するばかりなのである。

この「飼い犬を銅像にしてみました」は、さらに凝視を続けることで「飼い犬を銅像にしてしまいました」へと移行する。そう思えるまでハチ公像を見続けることができれば、すでにその時点でハチ公像は「忠犬」というふうに括弧で囲まれるような特別な意味をすっかり蒸発させているはずだ。そして、あたかも「飼い犬の銅像」というレディメイドであるかのように見えてくる。実際、ハチ公像が公開された当初には、偉人でもない飼い犬が銅像になり堂々と駅の主座を占めている様に奇異の念を抱く者もあったと聞く。しかしそれも言われてみればそうなのだ。いま私たちが「美術」や「アート」と聞いてことさらに疑念を抱くことがないように(わたしは後者についてはつねにそう発するときに若干の抵抗感を抱き続けているが)、その発端では広く万人に共有されていたはずの違和感を忘却しているにすぎない。ここでは、はじまりにあったはずのこの疑念、抵抗感、違和感を取り戻すことから、ハチ公像は語られなければならないし、見られなければならない。と、ここまでハチ公像を現象学的に?還元したうえで、もう一度作者の話に戻そう。そもそもなぜ、一匹の秋田犬でしかない飼い犬が銅像に「なってしまったのか」についてである。

先に繰り返し「100年」について強調しておいた通り、ハチ公が生まれたのは首都を大震災が襲ってまもない1923(大正12)年11月10日、ところは秋田県北秋田郡二井田村(現在の大館市)である。そんななか、ハチ公が東京帝国大学農学部で教授を務め、飼い主となる上野英三郎の屋敷(東京府豊多摩郡渋谷町、現在の渋谷区松濤)に送られたのは、翌24(大正13)年の新年を迎えたばかりの1月14日のことだった。渋谷界隈の被害は下町に比べると比較的影響が少なかったと言われるが、それでもまだ首都は復興の途についたばかりであった。また、もともと健康に不安を抱えていた上野にとって、大震災のあと新たに秋田犬を家に迎え入れるのは、心のよすがとしても大事であったのではないだろうか。そんなところにも、ハチ公が東京へとやってくるうえで関東大震災がなした見えない働きがあったかもしれない。だが、上野はハチ公を飼い始めた翌年、早くも急逝してしまう。しかし上野がいなくなったあと、ハチ公はしばしば誰かの到着を待つかのように渋谷駅へ向かうようになった。

最初は乱暴を振るわれたり、悪戯の対象となったりしていたハチ公が一躍有名になるのは、上野の死からだいぶ経った1932年、「いとしや老犬物語 今は世なき主人の帰りを待ち兼ねる七年間」の見出しでハチ公の行いが記事化(昭和7年10月4日東京版朝刊)されたことに始まる。この記事の効果は絶大で、駅でのハチ公への辛い仕打ちはなくなり、それどころか飼い犬の模範として広く愛されるまでに一変する。この人気の加熱はやがて翌1933(昭和8)年10月の帝展にハチ公の石膏像「日本犬」が出品されるまでに至る。その作者が先に名を挙げた東京美術学校で彫刻を学んだ安藤照であった(以下、本稿での記述は「ハチ公 生誕100年記念展」にて筆者自身がとったメモにもとづく[今回は同展の図録発行がなく会場での撮影も禁止であったため複数のキャプションから鉛筆で直に筆記した])(*1)。

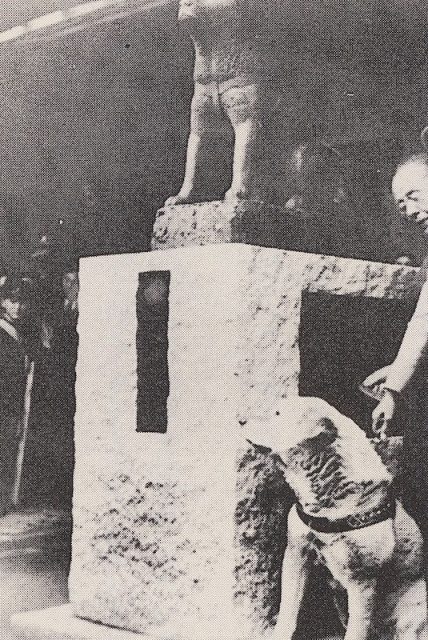

ハチ公像の実現に大きく寄与したのは「日本犬保存会」の初代会長を務めた斎藤弘吉で、彼は東京美術学校を卒業しており、美術に対して理解があった。その助力を得て安藤の手で制作されたこの石膏像「日本犬」は大変な評判を呼び、ハチ公の名声がいっそう高まると、同年のうちにハチ公の木像を制作する話が持ち上がり、にわかに募金活動が始まる。だが、このとき制作者の候補として挙がったのは安藤とは別の彫刻家、大内青圃(せいほ)であった。大内はハチ公木像実現のためみずからハチ公の版画絵葉書の原画まで描いて意欲を見せたが、最終的には前述の安藤による銅像が制作されることになる。東京美術学校で高村光雲に師事し、仏師でもあった大内(1898年生)と同じ東京美術学校で彫刻を学んだ安藤(1892年生)は、先に早稲田大学に進学して東京美術学校への入学がだいぶ遅れたため、結果的に二人は同期となり、木彫と銅像という彫刻の二大勢力からしても対抗心が強い存在同士であった。そうしたなかで、ハチ公の木像制作のための募金活動に斎藤と安藤から中止の申し入れがあり、より恒久性の高い銅像が作られることになったようだ。翌1934(昭和9)年、代わって銅像制作のための募金活動が始まると、同年の3月10日に日本青年館に3千人を集めて「ハチ公の夕(ゆうべ)」が開かれ、機運は一気に進み、早くも同1934年の4月21日、渋谷駅での初代ハチ公像の除幕式が第一会場(式典)、第二会場(除幕)に分けて大々的に催された。つまり、銅像としては異例なことに、ハチ公像はハチ公存命のうちに完成し、公開されたのである(事実、生前のハチ公が自身の銅像を見上げる写真が残されている)。

完成した銅像を見上げるハチ 出典:『ハチ公文献集』(林正春 編)1991年

それだけではない。ハチ公像はこれとは別にやはり安藤の手で小型の「忠犬ハチ公伏臥像」(銅像)が作られ、皇室に献上されている。先に触れた新聞記事を目にしてハチ公に関心を持ち、実際に対面を望んだが実現が難しかった皇太后(貞明皇后=大正天皇の妃で昭和天皇の母)のために安藤が3体制作し、天皇、皇后、そして皇太后へと献上されたのだ。だが、銅像は同じ型から作ってもかたちに違いがあるため、実際には最大で10体ほどが製作され、そのうち良品の3体が皇室に献上されたらしい。残った複数体は知人らに渡されたとされる。さらに安藤家や安藤の故郷である鹿児島県の美術館でも現存が確認されている。

「ハチ公 生誕100年記念展」(白根記念渋谷区郷土博物館・文学館、東京、2023年)展示風景より 撮影:編集部(以降すべて) 写真中央は安藤照による銅像「忠犬ハチ公伏臥像」。戦災で一部が溶けている。右側は大内青圃による鉄製「忠犬ハチ公」像。

また今回の展示では、木像制作の頓挫に次いでハチ公銅像が皇室献上にも至り、強い対抗心を掻き立てられていたであろう大内によると推測される、鉄製の「忠犬ハチ公」像(1935[昭和10]年2月)も展示されている。ただし同じ伏臥像でも左右が逆転しているところに、大内からの反発のメッセージを感じさせなくもない。いずれにせよ、渋谷駅に初代ハチ公像が設置されたのと相前後して、飼い犬の名声が当時の皇室にまで及び、銅像が三体も献上されているというのは驚くべきことではないだろうか。

他方、存命中に銅像となってしまったハチ公ではあったが、すでに寿命は尽きつつあった。ハチ公像が公開された翌年の1935(昭和10)年3月8日、ハチ公は渋谷駅から近い稲荷橋付近(現在の渋谷ストリームの一角)で死亡しているのが発見された。死因は現在では全身に広がったガンによるものと推定されている。直後からハチ公の剥製が作られ、早くもその年の6月15日にはお披露目となった。その姿は今も国立科学博物館で見ることができる。剥製化の際、これを担った坂本喜一は最新の剥製技術を導入し、それまではおが屑を詰めていた内部に石膏で躯体を作り、そのうえからハチ公の皮を装着した(剥製師=坂本喜一、本田晋)。このため剥製の迫真性はいや増し、まるでハチ公が生き返ったかのようであったという。

「ハチ公 生誕100年記念展」展示風景より ハチの剥製に関する展示。

だが、時局は確実に戦争へ突入しつつあった。やがて日中戦争が起こり、日本軍による真珠湾攻撃を機に日米戦争が開戦すると、数年のうちに日本は物資にことかくようになり、ついには「供出」が始まる。供出とは「大東亜戦争」を継続するため、国に金属や宝石等を進んで提供することを意味し、全国各地の鐘や銅像なども軍事資源への転用のため次々と姿を消した。人気のハチ公像も例外ではなかった(なにせ忠犬なのだ)。だが、斎藤弘吉の懸命の働きかけで美術的な保存価値を力説されたハチ公像は供出を免れ、終戦の前年にあたる1944年10月12日に開かれた「別れの式」を経て撤去された。その翌日、読売新聞は「忠犬ハチ公銅像出陣」の見出しのもと「日の丸を首に巻いたハチ公の出征」を記事化した。だが、撤去されたハチ公像は計画通り人目を忍んで密かに保存されるはずであった。ところが終戦間際の混乱のなかでこの初代ハチ公像は浜松の工場に送られ溶解されてしまう。その後、北陸中日新聞はこのハチ公像は「東海道線を走る機関車の部品になった」(2015年3月7日付)と伝えている(*2)。

では現在、渋谷駅でわたしたちが対面しているハチ公像(二代目ハチ公像)はいったいどのようにして作られたのだろうか。展示に付された解説によると、二代目再建の話は、敗戦後、海外にまで名の知れた「忠犬」像をひと目見たいという外国人の要望に発したとする説が存在するけれども、日本から見れば「忠犬像」はかつての国威発揚にもつながるうえで積極的な再建運動を起こしにくかった有志が、戦勝国から発したとすることで機運を高めやすいと考えた可能性もあるとしている。事実、ハチ公像再建は最初、GHQからの要請ということで持ち上がり、戦後復興のシンボルとして進められることになったようだ。ところが、初代ハチ公像を制作し、その工程に通じていた安藤照は1945年5月25日の米軍による空襲によってアトリエが焼失し、安藤自身もその際に命を落としている(このとき皇室に献上した残りの1体を保管した安藤家のハチ公伏臥像も一部が溶けている)。

アトリエも作者も失い原型も存在しないハチ公像の再建計画は容易ではなかった。そこで名乗りを挙げたのが安藤の長男、士(たけし)であった。父と同じ東京美術学校で彫刻を学び、この原稿の伏線でもある「生誕100年」の通り関東大震災の起きた1923年に、しかも渋谷で生まれた士は、そのための格好の存在であった。士は父のハチ公像制作の過程を見ていたことから、斎藤の協力を得てまず石膏像の制作に取り掛かる(このとき制作した試作品の石膏像は山形県鶴岡市が所蔵し、期間を限定してJR鶴岡駅で公開されている。ちなみに現在の鶴岡市は斎藤の出身地)。だが、最大の問題は敗戦直後の物資不足で材料の銅の入手が困難なことだった。そこで士は父が帝国美術院賞を受賞した代表作で裸婦像の「大空に」に「おやじ、すまんけど、これもらうぜ」と声を掛けてこれを溶解。父の裸婦像は二代目ハチ公像となり、除幕式は1948(昭和23)年8月15日、つまり終戦の日(お盆)に行われた。

「ハチ公 生誕100年記念展」展示風景 ハチ公像再建(二代目ハチ公像)に関する展示。初代像の作者である安藤照の息子・士の姿が見える。写真中央は再建用の銅を得るため溶解されたという父・照の作品「大空に」。

このように、本物のハチ公と「ハチ公像」とのあいだには、そのオリジナリティをめぐって数々の「反復」がある(ロザリンド・クラウスに倣って言えばハチ公像をめぐる「オリジナリティと反復」)。そもそも、それは生前のハチ公が自分の分身でありながら、のちにみずからはるかに高名となるハチ公像を見上げていた、という構図からすでに始まっていた。その前後からハチ公はあるときは新聞記事となり、またあるときは石膏像となり、絵葉書となり、木像制作の話が持ち上がり、銅像となり、小型の銅像となって皇室に献上され、その際にも全部で10体ほどが型から作られ各地に散らばり、あるものは残り、別のものは傷つき、または行方知れずとなった。ライバルの手で鉄製像が作られたこともあれば、最新の技術で剥製にもなった。戦争に直面すると供出の対象となり、解かされて東海道を走る機関車の部品となり、代わる二代目のため再び石膏像が作られ、やがて銅像となり、しかもそれは作者の父が残した裸婦像が溶かされて作られたものだった。またハチ公像には数々のバリエーションがあり、飼い主であった上野の故郷である三重県津市にも、上野が在籍した東大の本郷キャンパスにも、出身地の秋田県大館市にも、山形県鶴岡市にも、さらには海外にもアメリカのニュージャージー州、ロードアイランド州、そしてアジアではカンボジアのプノンペンに、様々なハチ公像が存在する。おまけに邦画『ハチ公物語』(1987年)をリメイクしたハリウッド映画『HACHI 約束の犬』(リチャード・ギア主演、2009年。ちなみに今年になって中国でもリメイク版『忠犬八公』が公開)や、陶器、レコード、そして様々なグッズにもなっている。さらに言えば今回の展示でも入口にはFRP製と思しき大きなハチ公像が鎮座していた。

白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 展示室入口

ハチ公像が「像」である限り、このような転身と反復は避けられない。溶かされたハチ公像が東海道線を部品になって(犬のように?)走ったり、裸婦が現在の二代目ハチ公像となり、そうとは知らず多くの訪問者から撫でまわされたりしても、それが「像」である限り、このようなイメージとエネルギーの変転には避けがたいものがある。ちょうどヨーゼフ・ボイスが様々な物質を溶かし、「ソリッド」から「リキッド」へと溶解する物質の特性を利用し、まったく異なるイメージへと定着させ、その変換の過程において物質から象徴的なエネルギーを取り出そうとしたように。

「ハチ公 生誕100年記念展」展示風景 ヘレン・ケラー来日時の『毎日グラフ』記事(1948年10月)。左ページ上にハチ公像にふれる姿が見られる。

こうして考えてみたとき、ハチ公像を目で見て見極めるのではなく、ヘレン・ケラーのように手で触れてその存在を確認するのは、ハチ公像の見えないバリエーションに潜む本質をついているように思われる。二代目ハチ公像が披露されてまもない同年の9月、来日したヘレン・ケラーは目が見えず耳も聞こえないゆえに、すでにファンであったハチ公像を手で触れてその存在を確かめた。その質感はイメージとしての犬でもなければメモリアルな銅像でもなかった。ハチ公はそのとき触感そのものへと還元されていたのだ。だが、それこそがわたしたちが自由に思い描く実体なきハチ公をめぐるもっとも具体的な姿ではなかったか。事実、渋谷駅に佇むハチ公像を多くの人は目で確かめるまでもなく急いで歩み寄り、手の届く足の部分を触っている。だから現在のハチ公像の足の部分はほかのからだの部分にもましてピカピカでツルツルなのだ。このピカピカさ、ツルツルさ、そこにこそわたしたちはハチ公像の実質を見る、いや、触れると言った方がいいだろう。

付記 1・今回の展覧会ではチラシに刷られた「本当のハチ公の物語をお教えします」の文字が目を引いた。実際、同展で「ハチ公の物語は、広く知られながらも憶測や噂など、誤った情報により事実と異なるものも広く知られています。そこで本年ハチ公が誕生してから100年をむかえるにあたり、可能な限り正確で詳細なハチ公の情報を明らかにし、ハチ公の実際の生涯とハチ公を取り巻く関係者について展示します」(公式ホームページより)とある通り、ハチ公をめぐる現時点の展示として同館による最新の知見と調査結果が反映されている。また展示では今回が初公開となるハチ公の写真のほか、関連企画として昭和33年制作の幻の白黒16ミリ映画『ハチ公物語』を上映している。

付記 2 ・ちなみに渋谷駅近くのMIYASHITA PARK(宮下公園)には、2020年から鈴木康弘によるパブリックアート「渋谷の方位磁針|ハチの宇宙」が設置されている。

1. ほかに以下も併せて参照した。重野マコト「“因縁”の2つのハチ公像が80年の時を経て出会う」『渋谷文化プロジェクト』(ウェブサイト)、2015年5月26日(最終閲覧2023年9月19日)

2. 溝口元「忠犬ハチ公、軍用動物と戦時体制――動物文化史の視点から」『科学史研究』2018年4月号(最終閲覧2023年9月19日)を参照。

筆者近況:10⽉14⽇(土)、iwao gallery(東京・蔵前)で開催中の「共鳴体 | 松浦圭祐展」展関連イベント「ギャラリートーク 椹木野衣×松浦圭祐」に登壇予定。コメンテーターとして伊藤俊治(美術史家)、港千尋(写真家)も参加。

*本稿でふれた展覧会の会期等については以下の通り。

- 「ハチ公 生誕100年記念展」白根記念渋谷区郷土博物館・文学館、2023年8月22日(月)〜10月9日(月・祝)

- 「大浦一志——雲仙普賢岳/記憶の地層」武蔵野美術大学美術館・図書館、2023年9月4日(月)〜10月1日(日)

- 「生誕100年 大辻清司 眼差しのその先へ フォトアーカイブの新たな視座」武蔵野美術大学美術館・図書館、2023年9月4日(月)〜10月1日(日)

- 「生誕100年 山下清展—百年目の大回想」SOMPO美術館、2023年6月24日(土)〜9月10日(日)