普賢岳山頂から見る平成新山(2024年3月)

普賢岳山頂から見る平成新山(2024年3月)写真提供:多摩美術大学アートとデザインの人類学研究所(IAAD)(以降、別途記載のあるもの以外全て)

長崎県、島原半島の雲仙・普賢岳に登山、登頂を果たした。この火山については本連載で以前、3度にわたり1990年(平成2年)11月から始まった噴火活動と翌年6月の大火砕流発生、それに続く度重なる大小の火砕流と土石流被害で埋もれた麓の街の様子を撮影した写真家、砂守勝巳について取り上げている。このところ気候変動などにより地球環境が激変し、自然災害の多発が人類的な脅威として大きく取り上げられるようになったが、元号が昭和から平成に改元されてまもないこの頃、そのような話題が今ほど深刻に語られることはほとんどなかった。そんななか、自然災害の猛威をわたしが初めて目の当たりし、真剣に受け止めざるをえなくなったのは、1995年1月に起きた阪神・淡路大震災でのことであった。だが、1990年から始まった雲仙・普賢岳の噴火活動についての最終的な終息宣言が公式に出されたのは実に1996年6月のことであり、阪神・淡路大震災の発生を跨いでいる。つまり、ほかでもない阪神・淡路大震災の余波で、足掛け7年にもわたった雲仙・普賢岳の噴火活動をめぐる被害の実態が見えにくくなったことも否定できない。それ以来というもの、わたしたちは日頃から震災の発生への備えを呼び掛けられるようになったけれども、これほどまでの長期にわたる複合災害の源となる火山の噴火活動についてはどうだろうか。

わたしは、かねてから日本の自然災害の本丸は火山の噴火であると考えている。地震や津波、台風や大雨などがその影響こそ長期にわたるにせよ、その大元となる自然の変調そのものは、一回の地震がどんなに長くても数分で終わるのに対して、火山の噴火は火山性の地震に始まり、噴火、度重なる溶岩ドームの形成、火砕流、土石流、広域におよぶ降灰や天候不純と、復興に取り掛かるまもなく極めて長期にわたる。しかも、こういう言い方が適切かわからないが、海での津波、陸での台風や大雨が大気圏内というように地球という天体の表層で起きる現象であり、地震であってもプレートや活断層が引き起こすのであって、火山の大規模噴火のようなさらなる深層にあって地球の内臓とも呼ぶべきマグマの噴出に至る激変は伴わない。そもそも日本列島そのものが、北から南に火山が点々と縦列しているように、複数のプレートがひしめき合う深層の運動による地殻の隆起がもたらした付加体の所産であることを考えれば、火山活動こそは日本列島の生理現象そのものだとしても過言ではない。その意味で、1990年に始まり91年6月3日に未曾有の大火砕流を起こし多くの犠牲者を出した雲仙・普賢岳の大噴火は、その後に多発し令和の現在にまで続く大災害の時代という21世紀の様相を先取りする、最初の兆候であったと言うことができる。

本連載の少なからずがそうであるように、わたしはみずからの批評において、ここ日本列島では美術と風土、地理、地学、そして災害までを一体のものとして捉えることを主眼としてきたゆえに、雲仙・普賢岳の噴火災害はその原点として極めて大きな意味を持つ。砂守勝巳の辿った足跡を追いかけて島原の地に足を踏み入れてから、ほぼ年に一度のペースで現地を訪ね、噴火をきっかけに「覚醒」し、前例のない表現活動を始めた多くの有名・無名の作り手たちに会って話を聞いたり、展覧会「UNZEN——『平成の島原大変』:砂守勝巳と満行豊人をめぐって」(多摩美術大学アートテーク・ギャラリー、2022年)を開いたりしてきたのには、そのような理由がある。

「UNZEN——『平成の島原大変』:砂守勝巳と満行豊人をめぐって」多摩美術大学アートテーク・ギャラリー、東京、2022年 撮影:土田祐介

「UNZEN——『平成の島原大変』:砂守勝巳と満行豊人をめぐって」多摩美術大学アートテーク・ギャラリー、東京、2022年 撮影:土田祐介

このようにして始まったわたしと雲仙・普賢岳とのつながりだが、その間に新型コロナウイルス感染症の流行が爆発的に拡大したこともあって、現地に赴くのも憚られる時期がしばらく続いた。そんなこともあって、現地に入り実際にその場の空気を吸い大地を踏みしめ、地域の方々と会話をしながら思考を練り上げていくわたしの批評にとって、雲仙・普賢岳という山体そのものを遠方から眺めるだけでなく、実際にこの山の登山道を辿り、その山頂に立つという体験は、一度はしておかなければならないことだった。そして、それがとうとう実現したのが、冒頭でも触れた今年3月9日の雲仙・普賢岳の登頂であったのだ。同行者は砂守勝巳の娘さんの砂守かずら、島原での調査活動や成果発表の場を作ってきた多摩美術大学芸術人類学研究所(現・アートとデザインの人類学研究所)の大友真希、そしてわたしたちよりもずっと前から雲仙・普賢岳の噴火災害と自分との「距離」を独自のかたちで計測し、現地を繰り返し訪ねることで継続的に作品化してきた美術家で武蔵野美術大学教授の大浦一志である(いずれも敬称略)。このように、武蔵野美術大学と多摩美術大学という東京のふたつの美術大学が、雲仙・普賢岳での大火砕流発生から30年を経て、2022年、2023年と立て続けにこれを主題に取り上げ「展覧会」を開いたということも、偶然とはいえ、わたしにとっては他に変えがたい交点の浮上であった。今回は、その「交点」が島原の地で交わる累乗された交点でもあったのだ。

「大浦一志——雲仙普賢岳/記憶の地層」武蔵野美術大学美術館・図書館、東京、2023年 撮影:加藤健

「大浦一志——雲仙普賢岳/記憶の地層」武蔵野美術大学美術館・図書館、東京、2023年 撮影:加藤健写真提供:武蔵野美術大学美術館・図書館

もっとも、本連載のタイトルは「美術と時評」であり、この場で登山の詳細について触れることはしない。それに「平成の島原大変」で形成された溶岩ドームの頭頂部は、今では「平成新山」と呼ばれ雲仙山系でもっとも高い山頂部となっているが、あいにく立ち入りすることは禁止(警戒区域)されている。わたしたちが「登頂」したと言っても、それは「平成の島原大変」で形成された溶岩ドームを真向かいに眺める普賢岳の山頂にすぎない。ただし、今回の登山の事実上の起点となった同じ長崎県に所在する諫早神社については、ここで立ち止まり触れておく必要があるだろう。

諫早神社は正式名称を「九州総守護 四面宮(しめんぐう) 諫早神社」と称し、大村湾に位置する長崎空港から島原半島へと向かう道中に位置する。雲仙・普賢岳の山容を拝するにはまだだいぶ距離があるが、実はこの諫早神社の御神体そのものと呼べるのが島原半島の雲仙山系なのである。通常、自然崇拝に起源を持つ古式神社の御神体はその神殿の延長線上に位置することが多く、神社の背後の斜面に巨大な磐座(いわくら)が存在する事例や、場合によっては山そのものが御神体とされることも少なくない。だが、諫早神社の背後には特別に記される自然物は存在しないし、先に触れたとおり雲仙まではまだ相当の距離がある。にもかかわらず、諫早神社の御神体は雲仙と今日まで伝えられているのには、ある神話的な物語の介在がある(以下の記述は、諫早神社を訪ねた際に宮司の方から直に聞いた説明や、その際にいただいたパンフレットなどの資料をもとに書いている)。

諫早神社(長崎県諫早市)

諫早神社(長崎県諫早市)

最初に、島原半島そのものが現在、世界的にも貴重な地質遺産を有する自然公園として「世界ジオパーク」に認定(2009年に日本で初)されているとおり、日本列島でも特別な地学的特性を備えている。その形成にはおよそ430万年前に起きた海底火山の噴火をはじめとする活発な火山活動がかかわっており、いわば九州そのものにとって臍のような場所なのである。実際、島原半島の円すい状の地形は雲仙山系の度重なる噴火活動によって形成されていて、多くの複雑な地形と(実際に登山をしてみてわかったが通常の歩行が困難なほどの)岩場を有する。このような特別な由来と地形は古くから九州でも随一の霊山としての山岳信仰を生み出した。そこから修験道が栄え、最盛期には千人を超す僧が修行に励み、その繁栄は比叡山、高野山と並んで「天下の三山」、もしくは高野山さえ凌ぐ隆盛により「東の高野山、西の雲仙」とまで呼ばれるに至ったという。また島原半島は海を通じて中国大陸とも近く、修行僧たちはときに唐の国にわたってさらなる修行に励んだと言われる。その行来の際に海上において最後まで見える山、もしくは最初に見えてくる山が雲仙であったことから、雲仙は別名を「日本山」と呼ばれていたという。このように、雲仙はときに九州さえ超えて、日本そのものの代名詞にさえなっていたことになる。

普賢岳山頂から見る島原湾

普賢岳山頂から見る島原湾

現在、わたしたちは九州の火山というと阿蘇山や桜島を連想することが多い。けれども、いにしえまで遡れば、雲仙そのものが九州、であるばかりか日本という見立てそのものに深く関わる山体であった。諫早神社が雲仙を御神体とし、別名に「四面宮」を冠するのにもこのことは大きく関わる。というのも、伝説によれば、奈良・東大寺の建立に尽力し飛鳥時代から奈良時代にかけて活動した仏教僧、行基(ぎょうき)が雲仙を訪ねた際、空中に現れた白い大蛇が四面の女神に変化(へんげ)するという奇蹟があり、これを当時の天皇に報告したところ、九州全体の守り神を雲仙に建立せよとの命を受け、行基は雲仙に神社を造営することになった。これが雲仙神社の総本山である「雲仙 温泉神社」(雲仙市小浜町雲仙)である。また、この恩恵に預かろうと四面の神への信仰が周囲に広がり、その数は遡れるだけでも諫早市、雲仙市、島原市、南島原市から県外の佐賀県にまで及び、25社以上にのぼる。さらに『古事記』によると九州の誕生由来は「面四つ」とされ、そのそれぞれが「筑紫の国」「豊の国」「肥の国」「熊曽の国」と呼ばれ、これがのちに九つに分岐して「九州」(筑前、筑後、豊前、豊後、肥前、肥後、日向、薩摩、大隈)となる。つまり、雲仙信仰が備える四つの顔とは、九州の成り立ちそのものの縮図であったことになる。事実、諫早神社についても、同社が雲仙を御神体とするのは同様の四面信仰による。ことは、そもそもが雲仙という御神体からの距離の問題ではなかったのだ。

だが、これほどまでに「九州」の成り立ちに深く関わり、その名を響かせた霊山「雲仙」は現在、多くの人にとって馴染みが深いとは言い難い。なぜ、かつての力を失うようになったのか。その理由にはやはり宗教が大きく関係している。ひとつめは、キリスト教の渡来である。とりわけ九州は宣教師が最初に訪ねた地でもあり、16世紀のなかば以降には多くの有力なキリシタン大名を生んだ。かれらは唯一神であるキリストを深く信仰し、日本列島に古くから伝わるアニミズム的な多神教=自然崇拝を嫌ったから、山岳信仰を核とする雲仙は真っ先に弾圧の対象となった。思えば潜伏キリシタンなどの迫害の前に九州では神仏への攻撃があったのだ。さらに明治維新以降になって「神仏分離」が徹底されると、実のところ神と仏を混淆して信仰し、寺社仏閣が一体のものとして形作られていた「四面宮」も名称の変更や国家神道に倣って神殿の構成にまつわる大きな変更を余儀なくされた。

NHKウェブサイトより「NHKアーカイブス|1957年 諫早豪雨」

NHKウェブサイトより「NHKアーカイブス|1957年 諫早豪雨」

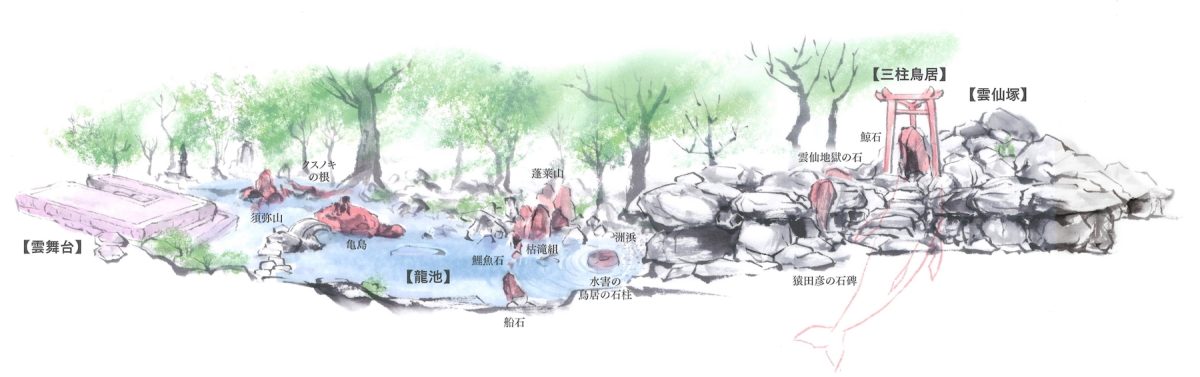

だが、自然災害と美術の関係を多く取り上げてきた本連載にしてみれば、これらより遥かに近い過去に起きた大水害のことを挙げなければならない。1957年7月25日から26日にかけて諫早地方を襲った歴史的な集中豪雨による「諫早大水害」である。わずか1日で588ミリの激しい降雨量を観測したこの豪雨では、現在の諫早神社の参道が横断していた本明川(ほんみょうがわ)をはじめとする街中のすべての河川が氾濫し、上流部では至るところで山津波が発生した。これに伴う土石流は多くの民家を飲み込み、押し流されてきた土砂で田畑は埋め尽くされ、死者・行方不明者は本明川流域内だけで539名に及んだ。被害は諫早神社も例に漏れず、江戸時代に作庭され、長崎県内で三大庭園に数えられた名ある庭も消失してしまった。ところが、この失われた庭園を別のかたちで再建するプロジェクトが、諫早神社の創建1290年を記念するために立ち上がる。境内に「雲仙塚」「龍池」「三柱鳥居」「雲舞台」を擁する巨石庭園「御神苑(ごしんえん)」を築く一大事業がそれである。

諫早神社「御神苑」解説図(クリックで拡大) 諫早神社 御神苑パンフレットから許可を得て転載

この、それこそ「四面」からなる巨大な石場「御神苑」は、単に社の境内につくられた庭園であるにとどまらず、この神社が御神体と仰ぐ四面神=雲仙を心臓部に備える島原半島そのものの縮図でもあり、これに倣えば「雲仙塚」は雲仙山系に、「龍池」はそれを囲む海原のように見える。つまり「御神苑」は雲仙山系や島原半島さえ超えて九州(四面)そのものの縮図であり、さらに言えば「日本山」の見立てであるとも考えられる。すると「雲舞台」はかつて行基の目前に降り立った巨大な白蛇が女神へと化身したその石舞台であろうか。

諫早神社「御神苑」 雲仙塚と三柱鳥居(撮影時は仮設の木製模型)(2024年3月)

諫早神社「御神苑」 雲仙塚と三柱鳥居(撮影時は仮設の木製模型)(2024年3月)

諫早神社「御神苑」 雲仙塚(2024年3月)

諫早神社「御神苑」 雲仙塚(2024年3月)

諫早神社「御神苑」 雲舞台(手前左)と龍池(2024年3月)

諫早神社「御神苑」 雲舞台(手前左)と龍池(2024年3月)

いや、あまり先を急ぐことなく、ここではいま少し詳細を見ておこう。多数の石で組まれた「雲仙塚」は、高さが3メートルに及ぶ人工の築山だが、その形状は雲仙の山体を忠実に模しており、そればかりか、一部には実際に雲仙(雲仙地獄、平成新山)の石も使われていて、その総重量は700トンに及ぶ。また「龍池」は、その名のとおり池の中央奥に立つクスノキの根のうねりを、水を御する「龍」の姿に見立てている。「雲仙塚」に1990年から始まる雲仙・普賢岳の噴火活動「平成の島原大変」で新たに姿を現した平成新山の石が使われている(とりわけ要となる「鯨石」)ように、1957年の「諫早大水害」でわずかに残された鳥居の石柱が「龍池」では水中に組まれて顔を出す。このように「御神苑」はそれ自体が島原や諫早で過去に起きた自然災害の痕跡を石を通じてその内部に封じ込め、それらを礎に新たな時代に向けて「復興」しようとする試みなのである。

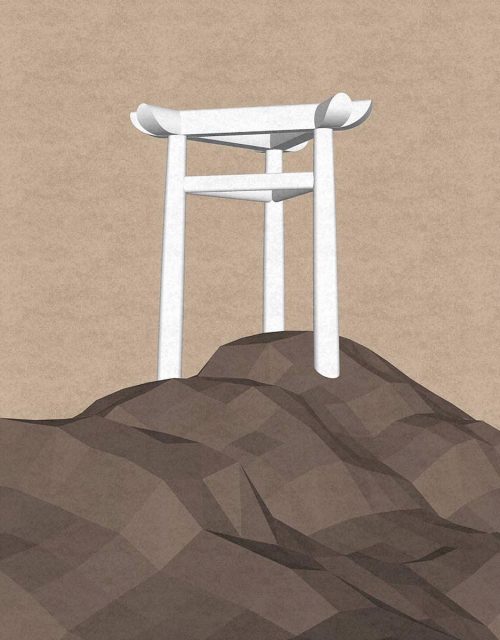

この「御神苑」の設計・施工を手掛けたのが庭園美術家の長崎剛志(N-tree)だ。1970年に奈良県に生まれた長崎は、東京藝術大学を卒業後に独学で作庭を学び、1997年にN-tree(庭ノ心 ながさ木)を設立、その後、2008年から2010年までロンドンで活動後に帰国、現在は東京を拠点に国内外のプロジェクトを進めているという。この「御神苑」のプロジェクトでわたしがもっとも気になったのが、全体を構成する四つの骨子(面)のうち、3月の時点ではまだ完成していなかった「三柱鳥居」にほかならない。

諫早神社「御神苑」三柱鳥居の完成イメージ

諫早神社「御神苑」三柱鳥居の完成イメージ諫早神社 御神苑パンフレットから許可を得て転載

3本の柱からなる鳥居をわたしは見たことがないが、古来より形式としては存在しているらしい。珍しいと言えば、ここ諫早神社では100年以上前から陶製の鳥居が建てられていたという。惜しいことにこの鳥居もやはり水害で流されてしまうが、「御神苑」のプロジェクトでは陶製の鳥居も真白い姿で復元されるという。ここで、思わずかつて行基の目前に姿を現したあの白い大蛇を連想するのはわたしだけではないだろう。ただしこれはまだ完成しておらず、そのため現在は仮のかたちで木製の三柱鳥居が置かれているのだが、これが仮であること、木組みであることによって、1991年6月3日夕刻に発生し、「平成の島原大変」が起こしたなかでも最大の火砕流で、多くの人命を奪った通称「定点」にその後、建てられた純白で木製の三角すい(設計は災害当時、島原市役所の職員であった松下英爾)を、どうしても連想させるのである

普賢岳の「定点」を示す三角すい(2021年10月)

普賢岳の「定点」を示す三角すい(2021年10月)

思い起こせば、松下が「定点」に三角すいを置こうと考えたのは、受難の場所を示すため、極めてシンプルに描いた目印が発端であった。だが、結果的にこの木製の三角すいは大火砕流とその犠牲者たちの慰霊のためのモニュメントとして機能し、大火砕流の発生した毎年6月3日には、立ち入りの禁止が解かれて多くの献花が供えられる。松下が簡易な形状を選んだのは、この地が火砕流と土石流の発生現場であり、万が一そのようなことが繰り返されたとき、重量のある石材など使えば二次被害の恐れがあるが、軽量の木材であれば逆に解体しやすく、大きな被害も出ないだろうと考えたからだろう。したがって、そもそもが「モニュメント」ではないのだが、かりに風化しても、有志がそれを必要とすれば取り替えが効き、この取り替え作業そのものが記憶の再集結と風化への抵抗を、そのたびことに確認する作業を共有する機会として意味を持つ。まるで日本の神社に特有の「式年遷宮」(建て替え=再生)のようではないか。

このように災害のモニュメントとして考えたとき、美術家でも建築家でもない松下氏が考案した三角すいのモニュメントは、災害列島である日本において、災害のモニュメントはどのようでありうるか、どのようにすれば記憶の伝承を維持できるかなど、西欧で生まれた堅牢な物質的モニュメントとは異なる日本列島ならではのあり方について、再考を迫る機会を与えてくれる。その三角すいのモニュメントとよく似た白い三柱鳥居が、仮設ではあるにせよ、諫早神社に再建された「御神苑」の中枢と言える「雲仙塚」に沿うように建てられているのは、果たして偶然なのだろうか。

こうしてわたしたちの雲仙・普賢岳登山への道のりは、雲仙の山体そのものを御神体とする「四面宮 諫早神社」で石組みの「雲仙塚」を前もって登り、そこで三角すいのモニュメントによく似た三柱鳥居と出会うことから、すでに始まっていたのである。

https://n-tree.jp/presentation/isahaya-teien/about/

*諫早神社ウェブサイト

https://isahaya-jinja.jp/

筆者近況:新刊『パンデミックとアート2020-2023』(左右社)、および編纂を担当した『洲之内徹ベスト・エッセイ 1』(筑摩書房)が発売中。また硲伊之助美術館(石川県加賀市)での講演「硲伊之助と現代美術」を6月22日(土)に予定(関連:本連載第85回「油絵から古九谷へ — 硲伊之助の近代絵画探求」)。