佐藤俊造「和光同塵 」2002年 撮影:福添麻美 写真提供:佐藤俊造 花の木美術館

前回の末尾で触れたように、「虹 夏草 泥亀 佐藤俊造展」は「1 拡散」と「2 凝縮」からなっている。そして1は「一点美術展」(会期=2020年11月1日〜2021年1月20日)、2は「佐藤俊造の全貌展」(2021年3月17日〜30日)と題されている。ここで拡散と凝縮とされているのは、「一点美術展」では大分県下の様々な場所に1点ずつ佐藤の絵を飾り、「全貌展」ではそれらをアートプラザという会場に凝縮し、ひとつの展覧会として見せる試みだからだ。佐藤はしばしば植物の生態を思わせるかたちや色使いを好んだが、それで言うなら、本展の両極はパッと開いて方々に花弁を伸ばした大輪の花火のような1点ずつの展覧会が、その先にやがて香り高い実を結び、次世代へと手渡されるような生命の感触(前回までの言葉を引き継げば「体温」)が持つダイナミックな動きを、企画そのものが備えている。

きっかけは、2010年に56歳で亡くなった佐藤の没後10年を機に、佐藤と親しい関係にあった二宮圭一氏と木村秀和氏が「こんな作家が存在したということを、もっと知って欲しい」と思い立ったことにある。しかしいくら思いが強くても、作品が残っていないことにはそれもかなわない。ところが佐藤には「花の木美術館」と名付けられた私設の小さな美術館が存在した。

地熱というかたちで地球が体温を発する町、別府からも遠くない国東半島の付け根、大分県速見郡日出町大神にその美術館は存在する。名はこれも前回に触れたが、佐藤が日出町大神の山林にみずから建てたアトリエ「花の木砦」(「花の木」は同地の小字名)に由来する。ここで、ささやかながら残された佐藤の絵を継続して見せるため、佐藤の兄にあたる佐藤省象氏やその奥様の純代氏の尽力で2012年に開設されたのだ。そこへ至る経緯や佐藤の人となり、もっと言えば思想の一端については、省象氏が自費でまとめた『花の木の風 佐藤俊造評伝』(2017年)に詳しく、また私の評論自体、この本に多くを負っている。この意味で花の木美術館は、一点美術展が「花」、全貌展が「実」ならば、それらが由来する地中の「根」のような存在と考えられる。

「佐藤俊造 花の木美術館」外観 撮影・写真提供:四宮佑次

「佐藤俊造 花の木美術館」内観(第13回展示風景) 撮影:福添麻美 写真提供:花の木美術館

花の木美術館には、年間数百人の来場があり、その半数以上が再訪者であると言う。なかには展示変えのたび欠かさず足を運ぶ愛好者がいる一方で、「時々遠くから風に誘われておみえいただいくお客さんがある」(前掲書、65頁)。こうした訪問について省象氏は、「そのような方に二度来ていただけることはないかもしれない。それだけにたった一度の出会いが極めて貴重である。それこそ一期一会の心でお迎えしたい」(同)と書く。

「風に誘われて」花の木美術館を訪ねた人は、いったいどこで花の木美術館の存在を知り、佐藤の絵を見たいと思ったのだろう。それはきっと一律ではないはずだ。大規模な広報で統一したアピールを発信する都市圏の大きな美術館とは違う。情報ではない。それこそ風だろう。風の吹く向きや強さ、肌触りが季節や天候、その日の気温によってもその都度刻々と変わるように、訪れる人はその人ごとに異なる感情や体温を持って、きっと自分でもよくはわからないまま佐藤の絵になにかを感じ、花の木美術館を目指すのだ。だからこそ省象氏による評伝は「花の木の風」と名付けられたのではなかったか。そういえばこの評伝の結びには「野面を吹き過ぎていく風に身を任せるのがいいのかもしれない。それがどんな色の風であっても」(64頁)とある。しかし一期一会だからこそ、吹く風の色はさまざまだ。身を任せるにしてもそれに見合う準備が必要だ。

展示は半年ごとの入れ替えにも拘らず、これが思いのほか早くやってくる。作品の選定は主に純代がする。とりあえずリストを作り僕に相談がある。二人とも素人だから選んだ作品の組み合わせが適切かどうか皆目わからない。僕らの感覚で選ぶ。この時が、もっとも四苦八苦する。作品同士がうまく調和してくれるといいのだが、時々隣の作品と仲たがいすることがある。反発しあう。一つの作品だけ浮くこともある。一日か二日のことなら我慢してもらうが、半年となるとさすがに彼らも耐え難いだろうと、その時は別の作品を選んでみる。試行錯誤しながら、ああだこうだとやっているうちに、不思議と自己満足できる程度の展示になる。しかし、二人だけでやり遂げたとも思えない。どこかで「それは違う、こちらがいい」と云う声が聞こえる気がすることもある。

(『花の木の風 佐藤俊造評伝』、62–63頁)

こうした日々の積み重ねが、やがて絵と絵のあいだ、そこを訪ねる人と人とのあいだに一種の気圧を生み、少しずつ風がそよぎ始める。そしてその風はいつしか思いのほか遠くにまで届き、人の足を動かすのだ。ほかでもないその風が遠く私のところにも届いたからこそ、いまこの文を書いている。そして、そのきっかけとなったのが「全貌展」をめぐる拡散と凝縮であり、生命の周期を思わせるその往還運動が始まったのが、花の木美術館という根(佐藤の絵のモチーフに倣えば球根だろうか)の存在であったのだ。

こうして根は花となり、やがて実を結び、もう一度根へと還っていく。「一点美術展」と「全貌展」、そして花の木美術館はこのような往還の関係にあり、それを結ぶのは色とりどりの風であり人と人とのつながりを結ぶ体温だろう。残念なことに私は「一点美術展」を見ることができなかったけれども、その気配は確かに「全貌展」にも宿っていたように思う。

「虹 夏草 泥亀 佐藤俊造の全貌展」展示風景、大分市アートプラザ、2021年

「虹 夏草 泥亀 佐藤俊造の全貌展」展示風景、大分市アートプラザ、2021年

撮影:四宮佑次 写真提供:佐藤俊造展実行委員会

展覧会サイトでは、3D空間キャプチャーのアーカイブが公開されている。

全貌展は回顧展とは違う。どれもが佐藤の絵であることに違いはなくても、それらが根から拡散される過程で辿った場所やそれを見た人の感触が宿ると言ったら言い過ぎだろうが、異なる来歴を携えた絵が並べば、均質には見えない。だからこれはやはり一望のもとに見える全貌展であって、時系列を辿る回顧展ではないのだ。そのことは、二階会場の広いホールで全面的に展開され、なにか森の中を彷徨いながら散策するような体験として提供されていた一種のひと綴りのインスタレーションを見ればあきらかだ。

それにしても、このような「全貌」にまで辿り着くなかで一枚一枚の絵が経た道のりの多様さには驚かされる。いま手元にあるその展示マップを見れば、ほとんど眩暈がしてくるほど、それは広く多様な場所に拡散されている。ギャラリーはもちろん、お寺や会社、喫茶や学校、駅、役所、図書館、各種店舗、食堂……こんなふうに並び立てるのは簡単だが、そこにはそれぞれ別の顔を持ち、違う体温を備え、異なる場を運営する一人ひとりの生き方があり、佐藤作品の受け止め方も様々であっただろう。にもかかわらず、このような試みが可能になったのは、花の木砦から花の木美術館を経てそよぎ始めた風が、確かにそれぞれの人のところに届き、心のどこかを揺り動かしたからに違いない。そう、フライヤーの一文によればこれは「作品の方から地域に出向いていく展覧会」なのだ。

「佐藤俊造 一点美術展」マップ 写真提供:花の木美術館

とはいえ、美術館やギャラリーを巡回するのとはわけが違う。1点ならぬ1箇所も同じ条件の会場はない。しかも当初30箇所を想定していた会場は、風が風を伝い、気がつけば100箇所を超えていたという。実行委員会といっても中心となるのは先の二人で、人手が十分にあるわけではない。その設置の大変さがいかほどのものだったか、想像もつかない。けれども、この拡散と凝縮を思い立った二人は、思いのほか楽しそうに語るのだ。

木村 会場に展示して、(その場所に置くことで、新たに作品の意味が見えてくるということがあってさ、)それを最初に感じたのが両子寺。その日は雨でね、風がごうごう吹いて森がざわざわしている中に絵を展示すると、すーっと落ちていく。

二宮 国見町竹田津のラーメン屋「明星」は座敷の床の間を開けておいてくれて、そこにピタリと収まった。嬉しかったのは別府のホテル晴海、社長がどこでもどうぞっていってくれて最高の場所に展示できた。

木村 新鮮だったのは杵築市大田のまめのもんやさん。臼杵の上村ブレッドとか、極めつけは耶馬渓の山奥の豆岳珈琲とか、あんなところで?って思うんだけど、けっこうお客さんが来る。若い人たちの動きに感心させられた。

(「虹 夏草 泥亀 佐藤俊造展」フライヤーに掲載の対談より)

それにしても、没してなおこのような拡散と凝縮をさざなみのように人から人へと伝える佐藤とは、いったいどのような画家だったのだろうか。簡単にだが記しておく。

佐藤俊造は1954年、大分県速見郡日出町大神に生まれた。のちに自作のアトリエ花の木砦や花の木美術館が建つのと同地である。地元の杵築高校在学中は演劇部に所属しカフカの「変身」に取り組み、佐藤はその脚本と演出を手掛け、文芸同人誌の発行にも励んだということなので、芸術への多感な資質を備えていたことがわかる。実家は農家であったが、その跡を継いだ父の來(きたる)は戦前から大分市のキムラヤ(文化人のサロン的な場所であった)に通っていたというから、先の評伝を書いた実兄の佐藤省象氏も同じく学生時代より同人誌を手掛け筆が立つことからもわかるとおり、文学や芸術を愛する機運は幼い頃より備わっていたのだろう。そのような芸術への熱を備えると同時に、佐藤は地元の農業法人を手伝いながら、生まれた土地にアトリエを建て、同じ地で没するまでそこで絵を描き続けた。その意味で佐藤は生涯の多くを土地の体温とともに生きたことになる。

佐藤俊造「水 三態」(左から、「上善」 2008年、「淵」2001 年、「奔流」2002年)

撮影:福添麻美 写真提供:花の木美術館(以降全て)

もっとも、ずっと郷里から出なかったわけではない。1972年に高校を卒業すると東京に出て、築地の水産会社で働きながら、演劇の舞台美術を志望していたらしい。しかし気持ちは舞台美術よりもより純粋に美術への追求へと向かい、いくつかの職を転々としながら、独学で絵を描くようになっていく。アジアや北アフリカ、ヨーロッパを旅したこともある。その後、80年代の頭に横浜のBゼミに籍を置き、そこで出会った講師でネオ・ダダのメンバーでもあった田中信太郎の影響もあり、現代美術への志向を強める。前回にネオ・ダダの発祥が東京以前に大分にあったことについて書いたが、この点でも佐藤の絵は東京で1960年代に吹き荒れたネオ・ダダの嵐を過去に遠望しながら一回転し、もう一度大分と繋がっている。大分に帰ってからは、やはり大分出身でネオ・ダダの一員であった風倉匠と交わりを得ている。だからこそ「凝縮展」が凝縮たるゆえんもあったと言える。佐藤の絵が各所からもう一度集結する苗床のような役割を果たした今回のアートプラザは、かつてネオ・ダダのメンバーが東京で結集して日夜、熱い体温を発していた新宿ホワイトハウスを設計した若き磯崎新の設計(なお新宿ホワイトハウスはいまでは、Chim↑Pomらが運営するオルタナティブ・スペース「WHITEHOUSE」として新たな息吹を得ている)。現在では磯崎の資料室に加え、田中信太郎や風倉匠の作品を展示する「60’sホール」を備えている。磯崎の言葉を借りれば、今回の「凝縮展」はやはり決して単なる回顧展ではなく、一種の「孵化過程」でもあるのだ。

さて、東京でBゼミに通う頃に作られた作品に、絵画というよりオブジェに近いものも見受けられるのは、そうすると大分に泉源を持つネオ・ダダからの隔世的な遺伝であったかもしれない。そしてこうした試行錯誤の数々を経て91年、佐藤は故郷に近い大分県杵築市に居を移す。そして、99年から2001年には日出町大神に住居を兼ねたアトリエ「花の木砦」を建てて絵に集中するようになり、2010年の11月に没するまで、近在の農家の仕事を手伝いながら、仕事は生計を立てるため最小限に留め、淡々と絵を描き続けるのである。

佐藤俊造「掌」2007年(右)、「西空に壮大な虹 雲走り 日向雨降り はつ夏そこに」2007年(左)

このように、佐藤の暮らしと制作、土地と身体は、農業や芸術、生活を通じて結ばれ、一体のものとなり、絵はそこから抽出される収穫のようなものとなった。植物を思わせるモチーフをところどころに感じさせるのは、土と取り組む日々の労働や生活の目線から来るのだろうが、基本的に出発点であって、それらを描くこと自体が目的化しているわけではない。画面はどれも大きく、色彩は澄み渡り、見ていると色面に吸い込まれそうになる。形態は抽象的だが、観念に由来するものではなく、なにを描いていると特定することができないにもかかわらず、ある種の身体的な具体性を持つ。それは、空やそこに浮かぶ雲、そして大海原や遥か遠くに稜線を引く山並みを目で追うような大地の次元を有し、全貌展でそれらに接し、なんなら宇宙的と呼んでも比喩として遜色がないと私は感じた。そして、そのあとで評伝に目を通し、それが大袈裟でないことを知った。

当時の作品は宇宙との関わりを想起させるものがいくつか残されている。人の存在そのものを、すなわち宇宙と捉えている。宇宙と聞くと暗闇と宇宙船くらいしか思いつかない僕のような単細胞の思考回路ではない。動植物に関係なくすべてのいのち(生命体)が宇宙とつながっており、その姿を描き出すことに挑戦していたのではないか。

(『花の木の風 佐藤俊造評伝』、31頁)

急いで言葉を重ねなければならないが、佐藤の絵はしかし外世界としての宇宙に通じているわけではない。宇宙への回路は前回に佐藤の代表的な歌集の題名『虹 夏草 泥亀』から引いて書いたように、むしろ泥が日を浴びて輝く地べたや身の丈の目線がそのまま、大地ではなく遊星としての地球の知覚へと通じる、ほとんどトポロジー的と言ってよい逆転のダイナミズムを備えている。実際、佐藤の絵はどれも二次元上の地と図の転換というより遥かに大きな画面としての器を備え、そこではトポロジー的に表裏が絶え間なく逆転し、絵の前に立つ自分の足元が相対化される。この地が水平を保つ地面であると同時に上下左右を持たない遊星的次元にもあることを思い起こさせくれる。しかし、繰り返しになるが佐藤はこれらの絵を知識や理論で描いたわけではない。それらは、常に日々の暮らしとそこから滲み出るようにもたらされた。見えにくいが確かに存在する身の回りの生態やその移ろいを佐藤はよく知り、その有機的なメカニズムを絵に取り入れた。

だが、俊造はわき道をこよなく愛していた。車のために作られた舗装の道路ではなく、農道や脇道、里道、獣道を探し求めて歩いた。車で走る道は利便性の面で優れていても決して心を浮き立たせるものはない。しかし、一旦わき道に入ると多様な草木が生えている。四季折々の変化を見せてくれる。時には猪をはじめ野生の生き物と遭遇することもある。それが楽しくてしようがない。いつぞや、猪の家族が十数頭列をなして移動している場面にであったと、嬉しそうに語っていた。

(前掲書、30–31頁)

そう、このようなわき道こそが宇宙に通じているのだ。それらの発見は、地球が水平や垂直の合理的な設計で把握できるものではなく、遊星的な迷路によって無限に分割され、その隙間から湧き立つ命の営みによって社会や世界の枠をはみ出し、そのまま生命の起源とその揺り籠としての遊星=地球へと通じていることを体感させてくれる。そしてこのような体験は、佐藤の絵を見るときに体に残る余韻に極めて近いものがあるのだ。

佐藤俊造「天道」2009年

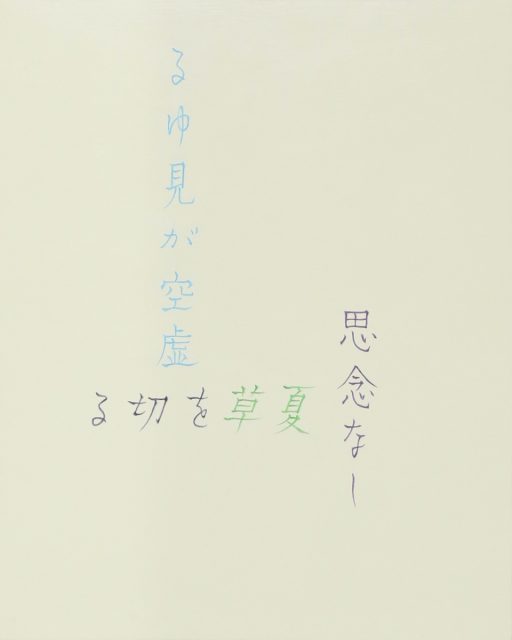

こうした次元では、文字は意味を、絵はイメージを扱うとした近代の機能主義的な住み分けはもはやさしたる意義を持たない。実際、佐藤は絵と歌とをそれこそトポロジー的に表裏で繋ぎ、共存させていた。だからこそ歌もまた記号ではなく手書きでなければならなかった。評伝のなかから見つけた次の歌は、特に私の心に残るものであったが、改めて読むと、彼の絵を体感するときの地面と宇宙が目の前でひっくりかえるような身体的な揺らぎを確かに内に秘めている。

思念なし夏草を斬る虚空が見ゆる

省象氏は書いている。

これまで、たびたび引用してきた歌は彼の歌集に入っている。その歌集は手書きの原稿をそのまま写し取って印刷した独創的な仕上がり。文字には作者の思いが感情の起伏を含めて乗り移っている。活字だと、どんな言葉も平熱の範囲にとどまっているが、手書きは文字が字面だけに終わらず、一語一語がいのちを宿しているようだ。

(前掲書、35頁)

文字はキーで打たれ個性を失うのではない。手で書きつけられることでむしろ存在感を増すのだ。

佐藤俊造「虚空が見ゆる」2003年

いずれにしても、このようにして佐藤の絵は残った。しかし、残されない可能性もあったのだ。佐藤が残した多くの絵を、作者がなくなったあとどうするか、議論があったという。結果的に佐藤の絵は残され、だからこそこうやって私もこの場でその絵について書くことができる。だが、佐藤のもう一人の兄、孝嗣氏の提案は、驚くようなものであったという。佐藤のアトリエから1キロほどのところにある糸が浜で焼いてしまうのがいいのではないかと言ったというのだ。この浜は子供の頃、兄弟が遊び疲れるほど遊んだそれこそ土地の体温を宿した場である。

冗談にしても突拍子過ぎる。その時は僕らに今後生じるであろう負担を気遣って言ってくれたのかなと受け取った。しかし兄の意図は違っていた。俊造は残すために描いたのではない筈で、描くことが即ち彼の生き方そのものであった。「一元化の道」を求めて生きてきた。そして、目指すべき道を貫こうとしていた。行きつく先に、死後、作品をどうこうするなど考えてはいまい。とすると、俊造が亡くなった以上この世に残す理由はなくなる。処分方法として、俊造の原風景の中にある糸が浜において焼却することが最もふさわしいと兄は考えた。軽い冗談ではなく、本気である。(前掲書、12頁)

僕は俊造の作品をうず高く積み上げ、夜の浜辺で炎の燃え盛るシーンを、束の間脳裡に思い描いた。そして仮想の世界に仕舞い込んだ。」(同、43頁)

この部分を読んだとき、私の脳裏にはまさしく、東日本大震災から10年を迎えた福島県富岡町の一角で、発震の時刻である午後2時46分の黙祷のあと、白い回転扉として開館し、その後、同日のうちに壊されて薪となり、焼却された美術館、MOCAFが、そしてその回転扉を潜った先に準備された未知の時空が浮かんだ。そこは、春陽展のような団体展がかつてのようには見えなくなる時空であり、そこに私はいつのまにか降り立っていた。そこには、現代美術もアートも洋画も団体もなかった。ただならぬドメスティックであることで、ドメスティックであることを超えていく=ドメスティックであると同時にビヨンド/ドメスティックになる、という表現の次元しかない世界だった。そこで私は、峰丘の絵と佐藤俊造の絵にいわば「再会」したのである。むろん、MOCAFと違って佐藤の絵が糸が浜で焼かれることはなかった。だが、実際に焼かれることはなかったけれども、佐藤の絵がその後、花の木美術館に収められ、やがて「一点美術展」と「全貌展」での拡散と凝縮を通じて根からいったん離れ、多くの風に導かれて未知の人たちの目に触れるためには、想像力のなかでは一度、そのような仮想の焼却があったように思えてならない。それこそが、佐藤の絵にいまも眠る、宇宙へと伸びる余地を持つ見知らぬ芸術の種子ではないだろうか。

※「虹 夏草 泥亀 佐藤俊造の全貌展」は2021年3月17日から30日まで、大分市アートプラザで開催された。「佐藤俊造 花の木美術館」(大分県速見郡日出町)では常時、彼の作品を中心とした展示を行なっている(全国各所の展示施設で新型コロナの影響による予定変更も生じやすくなっており、訪問時は最新情報をご確認ください)。

筆者近況:6月27日(日)、国際芸術センター青森にて、SIDE CORE / EVERYDAY HOLIDAY SQUAD 個展「under pressure」の関連イベント「クロージングトーク SIDE CORE×椹木野衣」に登壇予定。無料・要予約。