MOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)、2023年3月11日、福島県双葉郡富岡町 写真提供:MOCAF

MOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)、2023年3月11日、福島県双葉郡富岡町 写真提供:MOCAF

去る3月13日をもって新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのマスクの着用について、屋内・屋外を問わず個人の判断に委ねられることとなった。長きにわたるマスク生活にようやく終止符を打てたことに、ほっと胸を撫で下ろしている人も多いだろう。とはいえWHOによる新型コロナにまつわるパンデミック宣言が出された2020年3月11日の頃は、マスクを着けたくても店頭でマスクを手に入れること自体が難しい状況だった。手作りマスクが話題になったり、国民ひとりひとりへの悪名高い「アベノマスク」が配布されたりしたこともあった(その安倍元首相も、もはやいない)。あれから3年が経過し、目黒川の花見客でごった返す街の様子を見ても、今日の時点(3月30日)でマスクを外している人は、おおよそ半分弱くらいだろうか。もっとも、4月となり学校が始まり新入生や新入社員が街を出歩くようになれば、これを機にマスクを外す人がさらに増えるものと思われる。なんといっても陽気もよくなる。いつまでもメガネを曇らせたり、息苦しいまま外を出歩いたりするのはごめんだというのもわかる。

それにしても、わたしたちがこれほどまでにマスクに追いかけられるようになるとは、以前では想像もできないことだった。振り返れば、12年前の2011年3月11日に発生した東日本大震災を契機とする東京電力福島第一原子力発電所の過酷事故(以下、福島原発事故)によって大量の放射性物質が東日本を中心に撒き散らされて以降、マスクはそれらの放射性物質の吸入を懸念する人々にとって、生活上必要なものとなった。けれども、それから10年が経過した頃には、今度はマスクは原発事故由来の放射性物質という「外」からの脅威ではなく、自分の「内」から発せられているかもしれないウイルスを封じ込めるために欠かせない「装備」となった(もちろん外部からの病原体等の侵入を抑制する目的もあるが)。マスクは、外部に漂っているかもしれない放射性物質を体内に取り込まないためのものから、内部から発せられる恐れのあるウィルスを外部に出さないためのものとなったのだ。マスクという人工の表皮を通じて、わたしたちの身体をめぐる外と内との関係が「反転」したと言ってもいい。

この反転について、わたしたちは新型コロナの渦中ではあまりはっきりと意識することはなかったかもしれない。放射能で被曝する恐れが心理的に去ってしばらく経った頃、今度は感染拡大防止のためにマスクをつけるようになった、というふうに、どこかでは(時系列的に)感じていたかもしれない。しかし。それがマスクという人工の表皮を「蝶番」としたわたしたちの身体をめぐる内と外との(非時系列的な)反転であったことに、どれだけの人が意識的だっただろうか。だが、このマスクという人工の表皮をめぐる内と外との反転が、時系列的ではなく、ほぼ同時に起きていた場所がある。それが、福島原発事故によって高濃度に汚染され、立ち入りが厳しく制限された帰還困難区域にほかならない。わたしはコロナ禍の最中でも帰還困難区域のなかに設置された作品のメンテナンスやその記録のために区域内に入ることがあったが、そこで着用される防護服やマスクは、放射性物質を外から取り入れないための装備であると同時に、結果的に新型コロナ感染症の拡大防止にも役立つこととなった(というより、実質的にはその効果のほうが大きかっただろう)。(*1) そして実際、放射能汚染地帯にせよ病院にせよ、防護服とマスクを着用して現場の仕事にあたるという点で、外見だけとってみれば、2011年3月から始まった身体をめぐる風景と、その10年後に訪れた新たな身体をめぐる風景とは、実はそっくり同じ(だが、実際には内と外が反転している)に見えたのだった。

こうした一連の身体をめぐる風景とその反転がいま、ようやく終わろうとしている——のだろうか。いや、むしろわたしには、わたしたちの身体をめぐるこれらのふたつの景色は、これからも繰り返し別のかたちをとって何度でも到来し続ける別の反転劇を先取りし、過去のものというより、むしろその原型となるもののように思えてならない。というのも、未知のウイルスによる世界的な感染症の蔓延は、ヒトやモノが瞬時にして障壁なく移動することを最大の武器とするグローバリズムが続く限り、繰り返し起こり続けるほかないからだ。

そして今では、ここに新たな核災害の恐れも加わっている。コロナ禍で始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻=戦争では、しばしば原子力発電施設が占拠されたり、実際に攻撃されたりしており、いつなんどき放射能漏れのような核災害を引き起こすかわからない。また、そうでなくても、核施設が戦争における標的=恫喝の対象となることは十分すぎるほどにわかった。戦争に端を発するエネルギー(電力)危機、食糧危機がおのずと、やむなく原発の再稼働やリプレース、さらには新設さえ余儀なくするのであれば、なおのことだろう。いまや、核戦争と核災害との境界が壊れつつあるのだ。ウイルスと放射能という、生物外に属する見えないふたつの存在が、わたしたち人類の行く末にとって最大の火種であり、未来の明暗を左右することになるというのは、もはや避けがたい事実となっている。

戦争といえば、いま世界はふたたび冷戦下のように二分されつつあるかのように見える。ただしこの新たな二分化の温床は、かつてのような明確なイデオロギー(体制のための観念)によるものではない。観念としてのイデオロギーが国家を主導する時代はすでに過去のものとなっている。そうではなく、人間が抱くイデオロギーを支えていたはずのシステムが、人間の抱く観念の尺度をはるかに超えて暴走しつつあるのだ。そのひとつが「西側」を支配している金融資本主義であり、もうひとつがロシアとその体制に理解を示している国々を支えている物資資本主義(とでもひとまず呼ぼうか)なのだ。もっとわかりやく言ってしまえば、いま世界を分断しているのは「金融」(仮想価値)と「物資」(実質価値)による相克であり、それらをめぐる熾烈な争奪戦なのだと言っていい。前者はコンピュータ=計算機=電脳が生み出す仮想空間を舞台に無再現に拡大を続ける実体なき交換価値と生産高の競争であり、後者は地球という地べた、もしくはその内臓部に埋蔵された有限の物質=物資が生み出す具体的なエネルギーの原資によって担保されている。前者は法人や個人、すなわち「人」の所有に還元することが可能だが、後者ではその切り売りやせいぜい管理はできても、地球は究極的には誰のものでもないので、人の所有には還元されない。ましてや物資がエネルギー(熱)を生み出す原資であるなら、所有であるどころか、それは人間という生命(熱)を維持するために欠かせない。命はどこまでいっても仮想ではありえない(死は仮想できない)からだ。ゆえにデジタル化も不可能だ。近年、デジタルなキャラクターで生の謳歌をシミュレートする娯楽を見かけるが、それが可能なのも結局は当人が実際に(体温を維持して)生きているからにほかならない。

小泉明郎「Home Drama」2022年 「1/12 Don’t Follow the Wind: Meiro Koizumi & Non-Visitor Center」、福島県双葉町、2022年 撮影:森田兼次 Courtesy of the Artist and Don’t Follow the Wind

小泉明郎「Home Drama」2022年 「1/12 Don’t Follow the Wind: Meiro Koizumi & Non-Visitor Center」、福島県双葉町、2022年 撮影:森田兼次 Courtesy of the Artist and Don’t Follow the Wind

ここに来て話がいきなり具体的な人間の体温の話になってきたのにはわけがある。昨年の秋、そのことを改めて実感するような体験を得たからだ。話は交錯するが、昨年の秋はわたしたちが2015年の3月11日から始めた福島県の帰還困難区域内での「見に行くことができない国際現代美術展」=“Don’t Follow the Wind”(以下、DFW)が初めて、その会場の一画を一般に公開した時期にあたっていた。初めて知る人のために追記しておくと、この展覧会で作品が展示されている場所はすべて帰還困難区域のなかにある。帰還困難区域は、2011年の福島原発事故から漏れた放射性物質による汚染がひときわ酷かった一帯で、除染もなかなか進まず、区域内の住民は避難を余儀なくされ、生活のために戻ってくる(=帰還)ことが長期にわたって難しい。ましてや一般の人が立ち入ることはできない。主な入り口はバリケードで封鎖され、施錠や警備によって厳しく管理されている。区域内に作品が展示されていても「見に行くことができない」というのは、そのためだ。だが、国は復興五輪を標語とした時期に同区域内の一部について先行的に除染を行い、併せて生活環境の整備を進め、それらの場所が昨年、避難指示を解除され、住民が帰還して生活の再開を選択することも可能になった。それらの避難指示が解除された地区のなかに、DFWが展示物を設置していた場所があったのである。

もっとも、それはあくまで「あった」という過去形のものだった。というのも、その地区で会場となっていた家屋は昨年、避難指示が解除された時点で、すでに家主の意思で解体されており、展示されていた作品も、その解体時に同時に壊されて失われてしまったからだ。だから、ようやく足を運ぶことができるようになったその場所に、仮に誰かが行ったとしても、やはり作品を見ることはできない。けれども、その失われた作品の制作者である小泉明郎は、みずからの失われた作品について新たな選択を行った。どういうことかというと、家と作品があった場所をめぐり、かつてはその住民であった夫婦の会話を、録音というかたちで当人たちに新たに吹き込んでもらい、その音声素材から編集された作品を来場者はヘッドセットを耳にあてMP3プレイヤーで再生しながら、いまはもう更地だが以前には家があった敷地とその周囲を散策してもらうという体験型の作品として「再制作」したのである。タイトルを「Home Drama」(2022) という。これは、失われた作品が「Home」(2015)であったことに対する、作者からの応答にもなっている。(*2)

小泉明郎「Home」2015年 撮影:森田兼次 Courtesy of the Artist and Don’tFollow the Wind

小泉明郎「Home」2015年 撮影:森田兼次 Courtesy of the Artist and Don’tFollow the Wind

ただし、ここからわたしが触れようとしているのは、その具体的な内容や立ち入った言及ではない。それについてはいくつかの記事も出ているし、関心を持ってくれた方々に委ねたい。それよりも、ここまでの文脈で重要なのは、避難指示が解除されたとはいえ、かつて住民の帰還そのものが困難であった場所で展覧会を開くというのが、いったいどういうことであったか、ということの方なのだ。そして、それは「見に行くことができない国際現代美術展」という、ある意味では仮想するしかなかった想像力のなかでの(実体はあるがそれが実態として見えない)展覧会という「概念(観念)」とは、まったく対極のものだった。

かつて避難指示が出されていた場所で行われる展覧会にもっとも必要なのは、コンセプトである以前に、熱と光だった。会場となった敷地に建っていた母屋はすでにない。残っているのはなかば屋外とも言える作業場だけだ。住民が生活を再開できるように一帯に水道や電気は来ているけれども、だからといって会場は環境が整備されたギャラリーでもなんでもない。かつての母屋の様子を伝えるモニターの付近にある門から音声体験は始まる。そこは吹き曝しの屋外だ。個々に知らされた「そこ」を目指して、事前に予約を済ませた鑑賞者たちが週末の土日と祝日に設定された時限内にやってくる。会期は秋口の約1か月半に設定されたため、会場は時が経つに連れ日の暮れが早くなり、寒さも厳しくなっていく。わたしはそのとき、展覧会を開くためには絶対的に熱源が必要なのだ、ということに改めて思い当たった(思えばあまりにもあたりまえなことだ)。閉場時間は17時に設定していたが、月が推移すると、実際にはその時間を待つまでもなく、周囲がほぼ真っ暗となることに気づいた。作品はかつて家のあった敷地だけでなくその周囲をめぐるものであったから、来場者が道に迷ったり、側溝などに足を落として動けなくなったりする恐れも皆無ではない。わたしたちはヘッドセットの数で鑑賞に出かけていった人と、戻ってきた人の数を把握していたが、途中から暗い中を歩く際の懐中電灯や反射板も準備することになった。

来場者の心配だけではない。わたしたちは会場となる敷地のありかを知る者を最低限に抑えるため、必要以上に外部へと協力者を依頼することを避けていた。おのずと会場での受付や案内、質問、万が一問題が起こった際の対応などのすべてを実行委員のメンバーが交代で行った。すぐに気がつくのは食事のことである。来場者は予約こそすれども、11時の開場から17時の閉場まで、いつやってくるかはわからない。会場をもぬけの殻にすることはできない。けれども、簡易な調理を行うキッチンはもちろん、トイレもないのだ。そのためわたしたちは最低2人を一組とし、幸いなことにトイレについては、最寄りに設置されているスクリーニング場の仮設トイレを借用することができた。そのための自転車も購入した。が、自転車でもう少し足を伸ばして駅まで走っても今度は売店がない。財布にお金はあってもモノを買うことができない。モノを買うことができないお金は本当に無意味なモノとなる。このような場所で必要なのはからだを温めるための熱源であり、空腹や喉の乾きを癒すための水や食べ物であり、暗闇をしのぐための光なのだ。つまり、こうした環境下ではお金よりも物資のほうが価値を持つ。お金は交換のための価値だからお金自体に使用価値はない。お金を燃やせば一瞬だけ熱を発するかもしれない。だが、それで恒常的にからだを温めることはできないし、灰を食べるわけにもいかない。

そんななか、わたしたちを文字通り救ってくれたのが、以前にこの連載でも取り上げたMOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)だった。MOCAFについてはこれまでも本連載で2度にわたり取り上げている。(*3) 重複しても最低限の情報だけは本稿のために思い起こしておきたい。MOCAFは2021年3月11日午後2時46分に、福島県双葉郡富岡町に所在する、やはり持ち主が被災した家屋を取り壊したあとのとある空き地で、なおかつコロナ禍のなかで開館した。コンセプトを立ち上げたのはDFWの実行委員も兼ねるアート・ディレクターの緑川雄太郎である。その日、開館の時間が迫ると、空き地には東日本大震災の犠牲者を追悼する黙祷のための屋外放送と、それに続くサイレンが鳴り響いた。MOCAF開館に合わせて集まってきた来場者は、このサイレンに合わせて思い思いの姿勢で黙祷をし、その直後からセレモニーとしてのテープカットが行われた。こうして、世界にも稀なこの美術館は開館した。

MOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)、2021年3月11日、福島県双葉郡富岡町 写真提供:MOCAF

MOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)、2021年3月11日、福島県双葉郡富岡町 写真提供:MOCAF

会場に設置されたのが真っ白に塗られた回転扉のみであったことについては、以前この場で触れたとおりだ。つまりMOCAFは「美術館への入場」という行為とともに開館した(当然のことだ)。だが、回転扉においてどこか入口でどこか出口になるかは相対的な問題なので、入場することが同時に出場することにもなりうる。別の言い方をすれば、ここから入館したものはいまだに入館したままと考えることもできる。事実、MOCAFは2021年3月11日に開館して以来、原則としてずっと開館し続けたままなのだ。ただし一年に一回だけ公開されるその年の3月11日を除けば、ふだんここを訪れても新たな「入館」をすることはできない。来場者が実際に入館できるのは、3月11日の限られた時刻に限定されている。いずれにしても、その日、皆が入館という手続きを済ませると、設置された回転扉は直後に来場者の手により解体され、その後、「鎮魂の焚き火」のための資材として燃やされ、跡形もなく消え失せた。

MOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)、2022年3月11日 写真提供:MOCAF

MOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)、2022年3月11日 写真提供:MOCAF

翌2022年には、やはり午後2時46分の黙祷に合わせて来場者が集まると、今度はそのあとからミュージアム・ショップ(MOCAFでは正しくは「ポップアップ・ミュージアム・ストア」)がオープンした。東京の六本木に所在する森美術館で開催中のChim↑Pomによる展覧会「ハッピー・スプリング」の会場と現地(東京-福島)を映像と音声で中継しての公開だった。これについても以前この連載で取り上げたので詳細はそちらに譲るとして(*4)、ここでいま確かめておきたいのは、MOCAFは出入口やショップという美術館にとって導入的・付帯的な設備から始まったということだ。通常、わたしたちが美術館に向かうとき、当然入口からなかに入るだろう。そして展示を見終えると、ショップはたいてい出口の付近にある。だからMOCAFはやはり、ここではないよそへの、ここからの「出口」から始まったのかもしれない(入館して一年を経過し最初に目に入るのがミュージアム・ショップだと考えるなら)。MOCAFの意味が、旧来の「美術館」から「出る(EXIT)」ことに重きを置いているとしたらなおさらだ。そしていま、さらにそのように強く思うのは、2023年3月11日の公開で初めて作品の設置を行ったMOCAFが、美術館から出ることが同時に、「人間」から「出る(EXIT)」ことを主軸に組み立てられたものだったからだ。

2023年3月11日に始まったMOCAF「ART AFTER HUMAN」展メインビジュアル。終了日

2023年3月11日に始まったMOCAF「ART AFTER HUMAN」展メインビジュアル。終了日

この3年目にして初めて公開された展覧会のタイトルは「ART AFTER HUMAN」という。この企画のために館長でもある緑川雄太郎は、2022年に来たる3月11日のMOCAFのために作品公募を呼びかけ、複数の国から寄せられた提案のなかからトマ・ボーティエの「Metapets」を選び出し、それを展示することに決定した。もっとも、この作品の実体=実態を来場者は肉眼で確認することはできない。MOCAFの1年目が入館という導入であり、2年目がショップという交換手続きであったという点——これらはいずれも見るものではなく行為だ——で、MOCAFの基軸は今回も守られている。というのも、ボーティエの作品はあらかじめMOCAFの敷地内の一か所にカプセルに収めて埋められているからだ。つまり「Metapets」に出会うことができるのは、わたしたち現時点での来場者ではなく、この作品のねらいはもっとはるかに遠い将来、人類が絶滅してこの地を去ったあとの「非人間」が、これとなにがしかのかたちで遭遇し、現在の「芸術」とは異なる観点からこれを受容する時を、ずっと地中で待ち続けることにあるからだ。

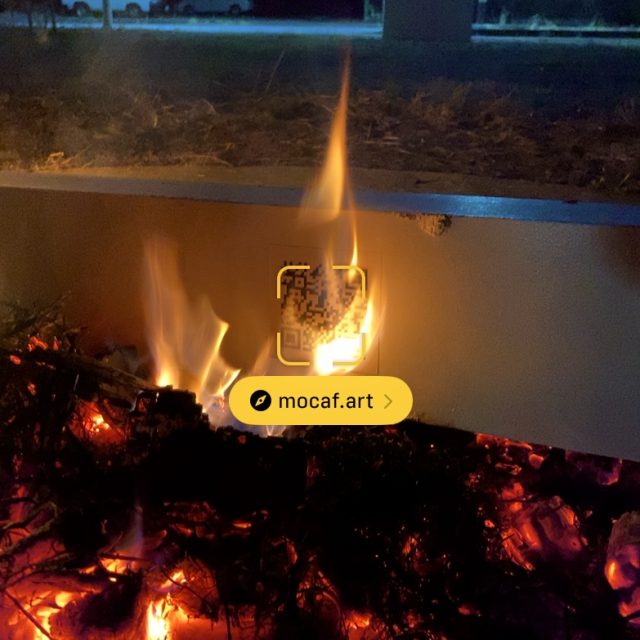

とすると、来場者は今回、いったいなにに触れたことになるのだろう。わたしは、それこそが熱と光であったように思うのだ。MOCAFの催しは慰霊の行事と重なるため、夕暮れが迫るにつれ毎回「鎮魂の焚き火」が催される。これは東日本大震災の犠牲者たちへの想いももちろんあるが、先に触れたように吹き曝しの屋外で公開される展示に集まってくる来場者に、まだ寒い季節をしのぐための暖をもうけ、持ち寄った食材を焼いたり温めたりして食すための極めて貴重な熱源になっている。この「熱源」が、2022年の秋に避難指示が解除されたDFWの会場で、来場者やわたしたちスタッフが暖を取るために欠かせない役割を果たしたのだ。というのも、DFWの初公開のための会場には、受付付近に緑川の厚意でMOCAFのストアが富岡町から移動して設置され、緑川は一日を除いて全日そこで店舗を運営したのである。これがどんなにか助かったことか。MOCAFのストアだから関連する書籍やグッズも売っているけれども、実は緑川自身が挽いたコーヒーのスペシャル・ブレンドも廉価で提供されており、それは小さなモバイル型のコンロで淹れられる。また懸案であったスタッフの食事についても、簡単な調理ができる同じ小型のコンロで緑川自身が毎朝市場で新鮮な食材を入手し提供してくれたのだ。それはまさしく(極端なことを言えば生命維持のための)希望のための熱源であったのだ。

生命活動を維持するための熱源の提供というMOCAFのこの機能は、しかし偶然の賜物ではない。実は、MOCAFの本体でも3度にわたり、「鎮魂の焚き火」として恒例的に継続されている。もっとも、焚き火は火を使うゆえ危険も伴う。火を付け、燃やし、暖を取るだけでなく、きちんとした消火に至るまでのプロセスが重んじられる。その点で、この「鎮魂の焚き火」の一環を仕切っているのが、これも本連載で以前に取り上げた春陽会の画家、峰丘である。峰丘は持ち前の生活に必要な取り組みのすべてを自前で賄う技術の一端をこの場でも披露してくれ、焚き火では着火から火の強さの調整、維持に至るまで、まるで魔法のように掌り、来場者はおのずと峰丘によるこの火を取り囲んで円陣を組むように集まった。

MOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)、2023年3月11日 写真提供:MOCAF

MOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)、2023年3月11日 写真提供:MOCAF写真2点目はアーティストのトマ・ボーティエ

MOCAFをめぐる火との遭遇は、しかし焚き火だけではない。この日も、かつてMOCAFの回転扉が設置されていた場所には今回、新たに木製の白い柱が立てられていた。この柱にはボーティエの手により、来場者が地中にある「Metapets」についてのイメージを得ることができるQRコードが貼られていた。やがて宵闇が近づくと、今回はその根本に焚き火とは別の焔が着火され、時間をかけて柱は少しずつ燃え上がり、やがて焼け落ちた。そのあいだ、QRコードから連想される仮想情報空間と、実際に熱を放って立ち上がる本物の焔との対比には目覚ましいものがあった(焼け落ちる人類の文明の到達点としてのホワイトキューブの残滓と、それを滅びにも生存にも導きうる炎-原子力の強度?)。

MOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)、2023年3月11日 写真提供:MOCAF

MOCAF(Museum Of Contemporary Art Fukushima)、2023年3月11日 写真提供:MOCAF

それにしても、このように書いてきてあらためて思うのは、DFWにせよMOCAFにせよ、福島原発事故という人造の焔をめぐる事故から着想されたアート・プロジェクトが、いずれも原始の焔を思わせる熱源を欠かせないものとして欲し、むしろそこへと再帰していく、ということだろう。考えてみれば前回、この場で取り上げた和泉希洋志によるスパイスをめぐるプロジェクト「SOMA」も、東日本大震災を経て着想された飲食という人間の熱源への回帰であり、調理という焔を必須のものとする行為であった。和泉が来客にスパイス・カレーを供するという行為は、形態として金銭を媒介する商取引ではあっても、金融資本主義のようなものとは程遠く、根本的には生命維持のための熱を体内に生み出すための活動でもある。そう言えば以前、世界の極地や高峰、島々を旅する写真家・石川直樹に、極寒の危機的な状況に直面したとき、どうすればよいのか聞いたところ、とにかくなにかを食べるのが一番だと聞いたことがある。食とは煎じ詰めれば体温を維持するための方法なのだ。それだけではない。人間の暮らしにとって欠かせない三要素とされる衣食住自体が、いずれも体内の熱源維持のための機能ではなかったか。これは一定の体温を維持する哺乳類という生命形態ゆえの「宿命」だろうか。確かに爬虫類や魚類にその必要はなさそうだ。

しかし、とすると、人類という生命の形態でもっとも欠かせないのは、知恵や知識である以前に、体温の維持と継承ということになりはしないか。確かに命は失われるとただちに体温を引いて冷たくなる。生きているとは体温があるということだったのだ。かつてインディペンデント・キュレーターの東谷隆司が唱えた「時代の体温」とは、この意味では作家活動という文字通りの熱量を必要とする創作者の体温と直に直結するものだったかもしれない。だからこそ東谷はそれを体温から離れた遠隔や距離を前提とする国際性やグローバリズムから区別して、あえて「ART/DOMESTIC」と呼んだのではなかったか。体温が感じられる距離での美術、それは現在、NFTのようなかたちで作品がますます仮想のものとなり、金融資本主義に添い遂げることで「進化」しつつある現在のグローバルなアートの形態とは対極かもしれない。しかしだからこそ、その両者が同じ場所(空き地)で共存し、焔を媒介に相克し合うMOCAFの試みに、わたしは「時代の体温/未来の体温」を感じると同時に、「ART/BEYONDO DOMESTIC」(ただならぬドメスティック)という緑川自身による形容のこだまを聞くのである。

もしそうなら、MOCAFが仕掛ける一連の試みは、少なくとも当面の人類にとっては、焔の端的な提示とそれを熱源とする体温の維持にこそ、その核心があるのかもしれない。この焔のリレーは、親子でもある峰丘と緑川とのあいだで継承された生命維持の技術をめぐる伝承であると同時に、その比喩は人類そのものが種として維持される限り、親から子へと受け渡される体温(時代の体温/未来の体温)の比喩でもありうる。それは熱(焔)のリレーであると同時に生命のリレーでもあるのだ。さらに究極的な意味では、なんにもない空き地で火を焚き暖をとり身が凍えることから身を守ること、それだけでアートたりうる。ここでは焔=熱源そのものがアートとなっている。

ここでわたしが思い出すのは、かつて河口龍夫がグループ「位」の一員として「アンデパンダン・アート・フェスティバル」(通称「長良川アンパン」、岐阜市)に参加した際、長良川の河川敷に集まって何日もかけて河原に穴を掘り、その後埋め戻したという無意の行為「穴」(1965)のことである。この穴掘りは、のちに関根伸夫の手で「もの派」の「古典」的事例となった「位相−大地」(1968)などと異なり、行為に先立つ概念性を備えておらず、むしろ端的にある種の野蛮ささえ漂わせていて、ゆえに現在でも多くの謎に包まれている。だが、人間が生きているというその事実性をもっとも確実に確認できるのが、からだを動かして汗をかくことであるなら、真夏に河川敷に降りて皆で穴を掘ることほど純粋にその核心に迫るものはないだろう。その点で、「穴」(穴を掘る)は、MOCAFにおける「火」(火を焚く)からそれほど遠いとは思えない。だからだろうか。わたしはこの「穴を掘る」に以前から強い関心を寄せていて、岐阜市内を流れる長良川のどこにかつてこの穴が掘られ、埋め戻されたのかを突き止めたくて、残されたいくつかの写真をもとに現地の知人に尋ねたことがある。すると、河岸に立つ当時からの建物から場所はすぐに判明し、その地を目の当たりにするために小雨のなか現地を訪ねたのだった。

長良川河川敷、岐阜県岐阜市、2022年8月12日 撮影:筆者

長良川河川敷、岐阜県岐阜市、2022年8月12日 撮影:筆者

その空き地は、今では豪雨などで川が増水した際に水没する恐れがあり、普段は立ち入り禁止となっていたが、橋から見下ろしたところ、穴の痕跡は(あたりまえだが)まったく感じられなかった。ましてや川のことだから流れや洲の広さも当時とは違っていることだろう。けれども、わたしは記録のなかの仮想の穴と現在の実在する河川敷を肉眼で重ね合わせているうち、確かにそこに「なにか穴のようなもの」を感じ取ることができたのだ。それは人間が動いて息をし、汗をかきながら動き続けるという、まさしく体温を持つ生命体を確認する行為でもあり、当時撒かれた「未来の体温」をいまここ(時代の体温)を通じて測り直す、という行為であるように思えたのである。わたしもその頃の河口も時間こそ違えど同じ人類に属している。だから、やはりMOCAFが穴を掘って地中に降ろし、その上に土を埋め戻したボーティエの「Metapets」も、その場こそ今ではもう吹き曝しの草地に戻っているけれども、未来の「非人間」がMOCAFの埋めたその作品の痕跡といつか出くわす際に、これとどこかで繋がる「体温」(があるとして)のようなものを受け取るのではないか、という気がなぜだかする。地球が仮想の資本ではなく(NFTでさえ実は膨大な電力を必要とし、ウイルスもまた発熱という症状をおのずと伴う)、熱源としての物資である限り、そこに大きな違いはないのではないかと、そう思うのだ。

1. 本連載第92回「新型コロナ禍と『Don’t Follow the Wind』— そして『見に行くことができない展覧会』だけが残った」参照。

2. なおこの展示「1/12 Don’t Follow the Wind: Meiro Koizumi & Non-Visitor Center」では小泉作品の公開に合わせ、同時にDFWキュラトリアル・コレクティブ(Chim↑Pom from Smappa!Group [発案者]、窪田研二、ジェイソン・ウェイト、エヴァ&フランコ・マッテ)による映像も展示された。これは元住民や科学者への取材、および区域内の動物の生態をとらえた映像等で構成されたものだった。

3. 本連載第95回「ART / DOMESTIC」、および第100回「回帰する「爆心地の芸術」— 戦争、疫病、原発」参照。

4. 上掲、本連載第100回参照。

筆者近況:『朝日新聞』読書面(土曜朝刊)書評委員。書評は同紙関連サイト『好書好日』でも公開中。4月28日、「北川フラム塾 芸術祭を横断的に学ぶ」第18回にゲストとして登壇(東京・アートフロントギャラリー、およびオンライン)。

*編集部より:本稿は2023年3月末に執筆されましたが、編集部側の都合で掲載が5月となってしまいました。著者および読者の皆さまに謹んでお詫び申し上げます。