「絵のお医者さんがやって来た-岩井希久子・熊本地震被災作品・公開修復展」会場風景 左から「廃船C」(1964年、油彩)、「静物1」(1975年、油彩)、「海辺の墓地A」(1978年、油彩)。 写真提供:熊本地震 田中憲一の画を救う会

「絵のお医者さんがやって来た-岩井希久子・熊本地震被災作品・公開修復展」会場風景 左から「廃船C」(1964年、油彩)、「静物1」(1975年、油彩)、「海辺の墓地A」(1978年、油彩)。 写真提供:熊本地震 田中憲一の画を救う会

平成最後の年であり、令和の始まりにあたる2019年は、大変な台風被害の年として、そしてかつて例を見ないたぐいの文化財遺失の年として記憶されることになってしまった。台風15号、19号、21号とコースこそ違えども、秋になお海水温が高いまま推移し、上空でエネルギーを蓄えた続けたこれらの台風が次々に日本列島に上陸、もしくは付近を通過した。その結果、15号での千葉県(房総半島)を始めとする東日本全域に、河川の氾濫や堤防の決壊、下水への排水困難などによる大規模な浸水や水没など、記録的な大雨を中心に多大な被害がもたらされた。その詳細は、山間地などの土砂崩れなどを含めれば、依然として全容がわかっていない(1985年の日航123便墜落事故現場で、遺族たちにとっての鎮魂の地となっている「御巣鷹の尾根」へと至る登山道、および登山道へと至る公道に甚大な被害が出たのがわかったのは、つい最近のことだ)。

私は今年5月、昨年7月の西日本豪雨で大規模な浸水被害を受けた岡山県真備町を視察し、いまだ癒えぬ傷跡を目にした。その傷も生々しいまま、今年8月には前線の発達による九州北部への集中豪雨で、佐賀県で床上・床下浸水を合わせて4000棟を超える被害が出ている。なかでも冠水により杵島郡大町町の佐賀鉄工所大町工場から流出した大量の油は六角川河口から有明海にまで確認され、その総量は約5万リットルに達したという。工場関連の被害では先の西日本豪雨でも、岡山県総社市に所在する朝日アルミ産業で、やはり浸水により工場内に高温のまま残されたアルミニウムが水蒸気爆発を起こす事故が発生している。真備町に隣接する事故現場付近に足を運んだ際も工場は爆発当時のままで、周囲の様子と合わせ、爆風の到達距離と破壊力の凄まじさが十分に伺えた。

けれども、なんといっても記憶に新しいのは、冒頭に触れた今年10月の台風のうち19号による大学図書館や公立美術館など学術研究施設の浸水被害だ。『東京新聞』の報道によれば、東京、千葉、埼玉、神奈川など、少なくとも13都県の86に及ぶ公立図書館と14大学図書館で甚大な被害が出たことが確認されている(*1)。とりわけ世田谷の東京都市大学の図書館では、蔵書29万冊のうち9万冊を収めた書庫を含む地下部分が水没した。また、美術館では川崎市市民ミュージアムの収蔵庫、9つすべてがやはり地下で浸水。同館は他館に先駆け、戦前の漫画史料など、いまだ文化財としての評価が十分でなく、逆に今後ますます重要性を増すと思われる紙媒体を中心に、約26万点に及ぶ収蔵品を管理してきた。被害の正確な実態はまだ伝えられていないが、同館は浸水だけでなく、機械室などの水没により電気系統が使えなくなり、照明や空調が止まるなど、水没した収蔵庫から収蔵品を救い出すうえでも最悪の条件が重なってしまった。同ミュージアムは文化庁に支援を要請、同庁は東日本大震災の時と同様、国立博物館を運営する国立文化財機構のネットワークを活用して今後の対応に当たる発表をしているが、現時点ではまだ具体的な対処に至っていないようだ。

美術館の大規模浸水や長期にわたる停電の影響については、私自身、2017年に刊行した『震美術論』で1998年に起きた高知県立美術館の事例や、東日本大震災でのリアスアーク美術館の事例について詳しく論じ、また同様のリスクは日本を代表する現代美術の展示施設で、「江東」区の隅田川と荒川に挟まれた付近に立地する東京都現代美術館や、大阪の北区「中之島」に立地し、全施設を地下化している国立国際美術館についても差し迫ったものがあると指摘してきた。今回は都内での荒川の氾濫は回避したものの、気候温暖化の激化は年々明らかになるばかりで、今後、具体的な対策を進める必要に迫られるはずだ。また、近年では地震の影響を避けるため、収蔵庫を地下に置くケースが増えているが、地中で揺れには強くても、浸水のことを考えたとき、はたしてどうだろうか。報道で公開された川崎市市民ミュージアムの地下被災の様子を見ると、頑丈に作られているはずの収蔵庫の扉が紙細工のように折れていて、原因はまだわかっていないらしい。雨水が急速に流れ込み、たちまち水没したミュージアムの地下でいったいなにが起きていたのか。同様の施設は防火(それでも首里城は焼けてしまったが)や耐震だけでなく、今後は浸水についても様々な事例を想定し、厳しい基準で考えていく必要がありそうだ。

とはいえ、日本列島の国土は限られており、しかも気候変動による集中豪雨の増加や台風の大型化はもはや避けられない。思い浮かべたくはないことだが、文化財の被災は今後も起こることを想定しなければならない。そのことを考えるうえで、きわめて大きな意味を持つ展覧会が、この秋、熊本県上益城郡の御船町で開かれた。ただし、本展については有志による自主的な企画であること、美術館ではなく最寄りの博物館の市民ギャラリーを借用しての展示であることなどから、全国的にはまったくと言ってよいほど伝えられていない。御船町恐竜博物館交流ギャラリーで10月26日から11月4日まで、休館日を除き計わずか9日間(そのほかに内覧会として10月12日から14日まで)だけ開かれたこの展覧会「絵のお医者さんがやって来た-岩井希久子・熊本地震被災作品・公開修復展」は、自然災害が多発する日本列島で、絵画を始めとする近代以降の文化財が今後、どのように後代に伝わりうるかについて、とても大きな論点を出していたように思う。なにせ、もはや日本全国が順繰りで被災地となると言って過言でないような惨状なのだ。

御船町は、2016年4月に熊本地方で相次いで震度7を記録した前代未聞の震災によって大きな被害を受けた。その際、同地出身の画家、田中憲一(1926–94)のアトリエ兼自宅が地震で全壊。大作を含め、保管されていた絵のすべてが崩れた家の下敷きとなった。その後、梅雨で雨ざらしとなり、カビの繁殖などで朽ちるに任されているのを見かねた地元の有志が一念発起。県外から支援にやってきた若者らの力を借り、全壊したアトリエの屋根に穴を開けて約150点を救出した。本展は、そのことを知った熊本市出身の世界的な絵画保存修復家、岩井希久子氏が無償でその修復を引き受け、数年を経て一定の作業を終えた田中作品と、痛みや損傷がひどく、今後、試行錯誤を重ねながらさらに修復を進める必要のある大作「海の骸B」(1967年)を公開修復というかたちで同時に見せる試みである。

田中憲一「海の骸B」1967年、油彩

田中憲一「海の骸B」1967年、油彩

左:倒壊した田中憲一邸からの作品救出(2016年) 写真提供:熊本地震 田中憲一の画を救う会

右:田中憲一「海の骸B」1967年(修復前) 写真提供:IWAI ART 保存修復研究所

修復への遠い道のりのため結成された「熊本地震 田中憲一の画を救う会」(以下、救う会)は、前代未聞の「田中憲一 作品修復プロジェクト」立ち上げのため、資金を得るためインターネットでのクラウドファンディングを活用。実際の作業は大きなスタジオを必要とするため、応急措置のあと、まずは協力を得て筑波大学に送られた。驚くのは、これらのすべてが有志の手で行われたということだ。常識的に考えれば、先の川崎市市民ミュージアムと同様、文化庁へ公的な支援を願い出るところだろう。ところが熊本地震では、文化財被災の規模が熊本城を始め、あまりにも多岐にわたっていた。近代の油彩画は、どうしても後手に回らざるをえない。さらには田中憲一のように、郷土への愛情ゆえ作品を地元に私的に残してきた場合、災害時に国内の博物館や美術館が互助的に支援し合う「文化遺産防災ネットワーク」のような枠組みは活用できない。まさに八方ふさがりとしか言いようがないが、別の角度から見れば、今日そのような私的、かつ愛情の深さゆえ、田中の絵は守られたとも言えるのである。

どういうことか。田中は、旧制御船中(現御船高)で井出宣通(熊本市現代美術館は遺族から井出の絵が市に寄贈されたことがきっかけとなって建設計画が始まった)、浜田知明(戦後を代表する版画家。銅版画の連作「初年兵哀歌」はあまりにも有名)らを指導した自由な気風の美術教師、富田至誠の教え子だった。これらを通じ、御船町に「熊本のバルビゾン」と呼ばれる特異な風土が築かれていったことについて、私は会期中に開かれたトークショーを通じ、元熊本県立美術館の学芸員で「浜田知明のすべて」展(2015年)などを手がけた井上正敏氏(「救う会」事務局)によるレクチャーで初めて知った。こうした風土が住民と近代油彩画との距離を日頃から縮め、たとえ立派な美術館はなくても、地元に残された「あの田中憲一の<御船の宝>」を守らなければならない、という気持ちにつながっていったことになる。そうでなければ、みずからも被災し、衣食住の確保さえ難しいなか、いったいどうやって震災のわずか一ヶ月後に、崩れたアトリエからひとりの画家の絵を救い出そうと思い立つだろうか。

だが、心の葛藤は並大抵のものではなかったはずだ。実際、レスキューにあたり中心人物として動いた陶芸家の渡辺ヒデカズ氏(同「救う会」代表)は、雨ざらしでカビだらけになった絵を見て、「田中先生は(絵を通して)滅びゆくものの美しさを伝えてこられた。「このままにしておいた方がいいのか」という考えも頭をよぎった」と新聞の取材に答えている(*2)。実際、田中の絵を特徴づける代表的な画風のひとつは、天草の海に捨てられた木造漁船を、荒々しく不可逆的な自然の推移のなかで捉えることにあった。地震のあと、今度は今まさに田中の絵が滅びゆく宿命に任されている――その姿は、田中がもっとも伝えたかった物事の核心でもある。田中の絵の本質を理解していればいるほど、どうするのがいちばんよいのかについての判断を迫られたはずだ。

しかし、そこで渡辺氏が「その美学を伝えるには救い出さないといけない。矛盾した思いが湧いた」としているのは、たんに美しいとされる絵を、美しい絵だったから元のように修復したい、というのとは、意識がまったく異なる次元に達している。ものが朽ち果てる様を描いた田中の絵は、たとえ修復しても、ありきたりの美しさが回復するというのではなく、「ものが朽ち果てる」さまが取り戻されること以上のことではない。しかしその見え方は、ただ元どおりにしたということではないはずだ。おそらくその時、田中の絵を通じて見る者があらためて受ける強い印象は、「ものが朽ち果てる」さまというだけにもはや留まらない。それ以上に、「ものが朽ち果てる」というのはどういうことか、という自己意識にまで届くようになるだろう。鑑賞というより、むしろ省察と言ってよい絵の見方が、田中のいったんは本当に「朽ち果てた絵」を通じて立ち上がってくるのだ。

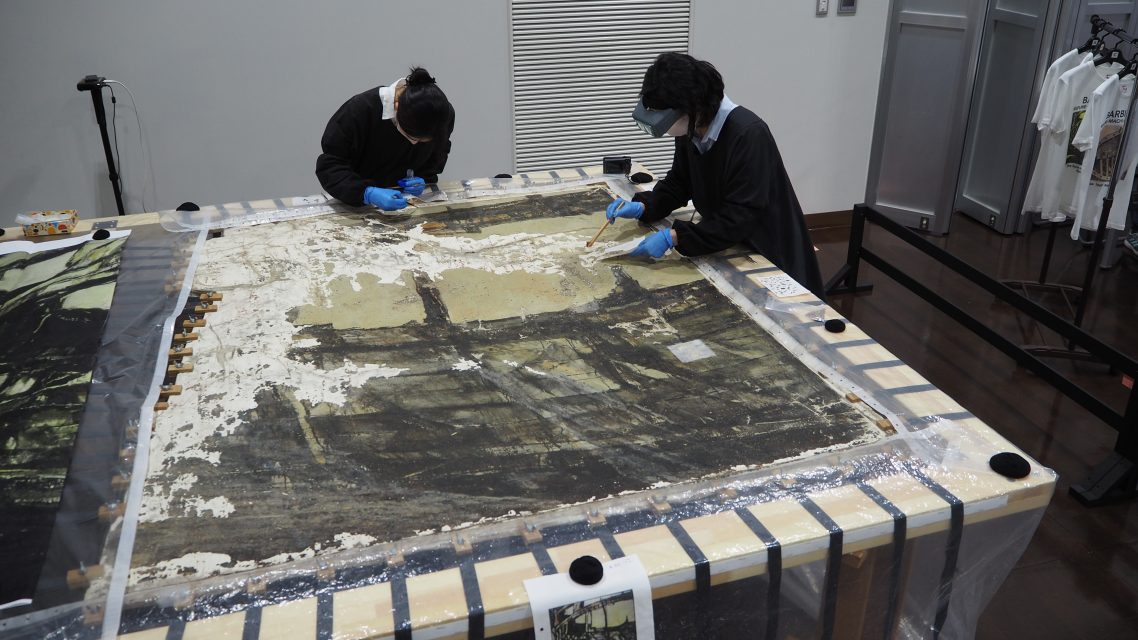

「絵のお医者さんがやって来た-岩井希久子・熊本地震被災作品・公開修復展」 岩井希久子、岩井貴愛による公開修復 写真提供:IWAI ART 保存修復研究所

「絵のお医者さんがやって来た-岩井希久子・熊本地震被災作品・公開修復展」 岩井希久子、岩井貴愛による公開修復 写真提供:IWAI ART 保存修復研究所

田中憲一「海の骸B」1967年(修復後) 写真提供:IWAI ART 保存修復研究所

田中憲一「海の骸B」1967年(修復後) 写真提供:IWAI ART 保存修復研究所

さて、展覧会はどうだろうか。会場には修復を終えた6点の絵画を含む計13点の田中の絵のほか、岩井氏が修復のために使う道具や、過去に修復を手がけた資料の映像などが流され、その一角に結界が張られて、岩井氏と彼女をアシストする岩井貴愛氏が田中の大作「海の骸B」を床から浮かせ、まるでトランポリンのように作業のため広げ、手術台のうえで細心に細心を重ね手術に臨む医師のように、黙々と手を動かしている。地震とそのあと崩れた家の重みや雨風にさらされ、ひどく傷んだ田中の絵は、全体のうちおよそ3分の1が欠損する大破の状態で、まるで半身をもがれた怪物のようでもある。その様子を見ていると、この仕事がいわゆる経年劣化に対処する「修復」とは、およそ懸け離れたものであることがわかってくる。劣化ではなく「被災」した田中の絵は、修復するには、あまりにも失われた部分が多くを占めている。岩井氏の作業は、果たして「修復」と言えるのだろうか。復元、もしくは再現ではないのか。しかし、答えを出してから作業をする猶予などない。今後、私たちの身の回りでは、このような被災による修復の必要は、ますます増えていくはずだ。その際、私たちは、いったいなにをして修復と考えるのか、残された作品のうち、どの部分までを本体とし、失われてしまった部分に対して、どの程度まで「再現」が許容されるのかについて、その都度、手を動かしながら考えていく必要が出てくる。作家が存命であれば「再制作」に近づくことかもしれない。だが、今回のように作家が不在なら、やはり再制作と呼ぶことはできない。にもかかわらず、その作業は再制作の領分にまで、かなり近づくことになる。

このような難問に対処するうえで重要になってくるのが、新しいテクノロジーの導入ということだろう。たとえば今回、岩井氏は被災した田中の絵を修復するにあたって、残された写真資料を存分に活用している。作業を進めるうえで視覚的に参照するだけではない。絵の画像をデジタルで読み込み、拡大し、修復するうえでの下地として、元ある絵との一種の混成体を作り、そのうえで原画のスケール感を取り戻しながら作業が進められている。こうした様子を見ていると、修復とはむろん科学的な知見や技術の総結集なのだが、同時にある種のゆるやかな想像力が働いていることが見て取れる。このことをあまり強調するつもりはないけれども、今回の展覧会は、その意味でたとえば、物理的に失われた身のまわりの品の欠損部分を想像力によって補填・補修し、かつてどこかに存在したかのようで、実際にはどこにも存在しなかった「彫刻」として再現=創作していく青野文昭や、他界した國府理の作品「水中エンジン」を、残された者が様々な角度から議論しながら、ありえたかもしれない=なかったはずの「未来」へと送り届けてしていく「『水中エンジン』再制作プロジェクト」(本連載第69回も参照)などとの接点も感じる。本来、修復と創作は相反する行為のはずであるし、そうでなければならない。けれども、これらの新しい想像力の活用のなかでは、創作と修復は、これまでにないゆるやかな関係を結び、創作と技術とのあいだに、芸術と工学とのあいだに、これまでにない芸術の領分を作り出している。今回の展示場のように、油絵の展示とその修復が同時進行し、なおかつ、ふたつの領域に関わる人たちの交流を通じてそれこそ混成していく様子を見ていると、そういう可能性もふと意識に昇ってくる。

同展トークイベント「田中憲一と『熊本のバルビゾン御船町」(10月26日) 左から司会の才士真司(岡山大学)、渡辺ヒデカズ、竹田津純、井上正敏(熊本地震 田中憲一の画を救う会) 写真提供:熊本地震 田中憲一の画を救う会

同展トークイベント「田中憲一と『熊本のバルビゾン御船町」(10月26日) 左から司会の才士真司(岡山大学)、渡辺ヒデカズ、竹田津純、井上正敏(熊本地震 田中憲一の画を救う会) 写真提供:熊本地震 田中憲一の画を救う会

「絵のお医者さんがやって来た-岩井希久子・熊本地震被災作品・公開修復展」での脱酸素処理関連展示 写真提供:熊本地震 田中憲一の画を救う会

「絵のお医者さんがやって来た-岩井希久子・熊本地震被災作品・公開修復展」での脱酸素処理関連展示 写真提供:熊本地震 田中憲一の画を救う会

もうひとつ今回、岩井氏が導入している新しい技術に、「脱酸素密閉」と呼ばれるものがある。これは物理的な修復の技術そのものではないが、修復と保存が表裏一体のものである限り、修復とはつねに同時に時間との闘いでもある。煎じ詰めれば、修復とは時間の経過に逆らう技なのだ。であるなら、時間の経過に抗するため、時間の経過を引伸ばす考えというのも、当然ありうるはずだ。そうでなくても、日本には修復の技を身につけた専門家が、まだまだ足りていない。脱酸素密閉は、傷ついた絵がそのような機会に恵まれるための、一時的な時間の猶予を作ってくれる。具体的には、絵の表面に脱酸素剤を敷き詰め、全体として封をし、絵が酸化する速度を可能な限り遅らせる技術である。あるいは被災した絵にとっては、一時的で最低限のモバイル型収蔵庫と呼べるかもしれない。

もちろん、仮の手当てではある。いったんカビに覆われたなら燻蒸しなければならないし、水に浸かったなら十分な乾燥が前提となる。だが、川崎市市民ミュージアムのような事例を見るに、修復そのものもさることながら、修復に取り掛かるための時間の猶予をいかに作るかは、緊急の被災下では極めて大きな意味を持つ。直近の報道によると、川崎市市民ミュージアムの収蔵品をめぐる今後の対応について川崎市は、「被害にあった紙の収蔵品は、雑菌混じりの水に浸かったことでカビの繁殖などが進む恐れがあり、それを防ぐために低温下で保管する必要があり、具体的には冷凍コンテナを施設内で設置し、収蔵品を凍らせて一時保管する予定」という(*3)。敷地内でのコンテナによる「冷凍保管」という言葉から、つい東電福島第一原発事故現場で見た巨大な凍土壁を連想してしまった。そこまでではないにせよ、冷凍するとなれば相当の電力を使うことになる。すると、停電の恐れはないのだろうか。あるいは、より簡易な脱酸素密閉のような手法はありえないのだろうか。熊本地震の被災地、御船町でたった9日間だけ開かれた有志による小さな展覧会は、熊本の郷土史や戦後洋画史の歩み、修復の最新テクノロジーやアートにおける新しい集合知や想像力のあり方と自然災害の交点をめぐって、見る者に様々なインスピレーションを与えてくれる。

1. 「台風19号、13都県の図書館被災 『ぬれても復元できる』保全呼び掛け」東京新聞、2019年10月28日朝刊

2. 「『御船の宝』修復進む」熊本日日新聞、2019年10月21日、8面(文化)

3. 「浸水被害の古文書、冷凍保管へ 川崎の美術館、カビ防止」朝日新聞DIGITAL、2019年11月16日

筆者近況:11月16日、多摩美術大学 八王子キャンパスでの第7回「土地と力」シンポジウム「時間と空間の交点—芸術人類学のめざすもの」に登壇(終了)。11月30日、青森県立美術館「青森EARTH2019:いのち耕す場所 -農業がひらくアートの未来」展の関連企画として、連続講座「美術館堆肥化計画」のひとつに登壇(出展作家のオル太らと)。また12月7日、せんだいメディアテークにて、「⻘野⽂昭 ものの, ねむり, 越路⼭, こえ」展の関連イベント「椹木野衣(美術評論家)× 青野文昭 対談」に登壇する。