河口龍夫 個展「関係」会場風景、横田茂ギャラリー、東京、2022年 ©︎ Tatsuo Kawaguchi Courtesy Shigeru Yokota Gallery, Tokyo

このところ河口龍夫氏(以下敬称略)の新旧作を立て続けに見る機会を得た。具体的には横田茂ギャラリーで開催の「関係」展、SNOW Contemporaryでの「関係-種子・銅」、そして一年延期しての開催となった「越後妻有 大地の芸術祭2022」での新作「農具の時間」(2022)や「『関係-黒板の教室』(教育空間)」(2003)及び「引き出しアート」(2012)などだ。これらについてはのちに必要に応じて触れるとして、まずはそのための大前提となる河口龍夫がこれらの創作を通じてこの世界になにを引き出そうとしているのかについての見通しを立ててみたい。

河口龍夫 個展「関係―種子・銅」会場風景、SNOW Contemporary、東京、2022年 写真:木奥恵三 ©︎ Tatsuo Kawaguchi Courtesy SNOW Contemporary, Tokyo

河口龍夫と「『関係-黒板の教室』(教育空間)」(2003)、まつだい「農舞台」、新潟県十日町市 ©︎ Tatsuo Kawaguchi Courtesy Shigeru Yokota Gallery, Tokyo

最初に気づくのは、これらの個展や作品の多くが「関係」と名付けられているということだ。もちろん、そんなことは河口龍夫を語るにあたっては当然すぎる前提なのだが、この当然すぎることについて批評家としての私がどのような態度を取るのかによって、以後の河口作品に対する解釈はすべて変わってしまう。したがって、そのことを抜きにしてこれら個別の作品について語ることは、それらの言葉がどこへと向けて放たれているか、それこそ見通しを欠くことになってしまう。以下、具体的な作品を離れた抽象的な考察がしばらく続くが、それはこのような理由による。

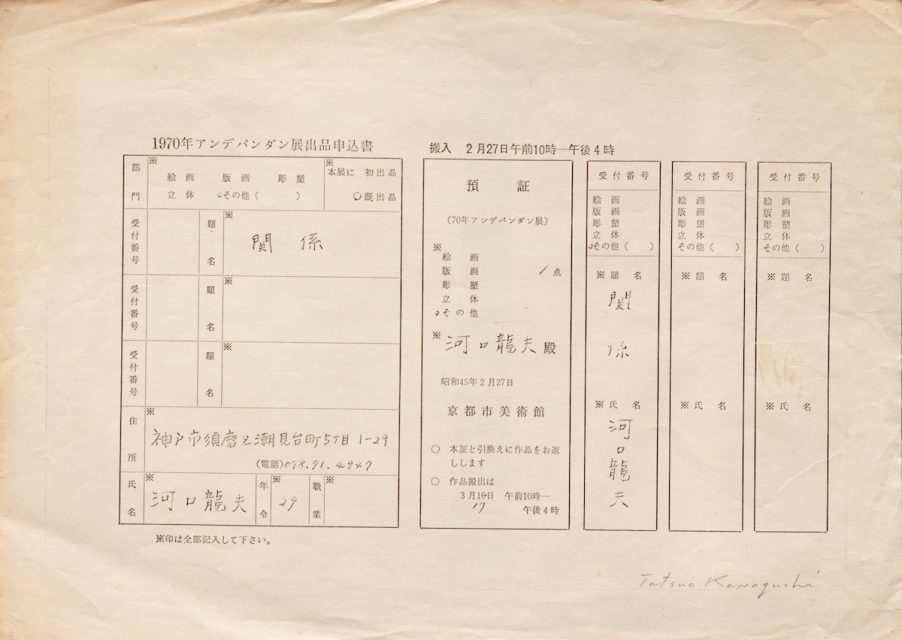

「関係」——河口の作品で最初にこの言葉が現れたのは、1970年に発表された一連の「関係」「関係-熱」そして「関係-光」からのことだ——このうち最初にあたる「関係」が「展覧会」のあり方にまつわるものであったことは、本論後半の論旨と密に結びつく点で興味深い。

上2点:「関係」(1970) ©︎ Tatsuo Kawaguchi Courtesy ART OFFICE OZASA 「1970 京都アンデパンダン展」(京都市美術館)でのプロジェクト。展示にあたり提出した「出品申し込み書」のコピー(この時点ではこれが「作品」とされた)、申し込み書から切りとられ返却された「受付票」「預かり証」、および出品料の「領収書」が作品として展示された。

「関係-熱」は鉛の棒や板を部分的に熱によって溶かした単体を壁や床を支持体として反復的に配列したもので、一見してはこの頃から活動がさかんとなる「もの派」の傾向を思わせる。実際、造形的に未加工の物質をありのままに見せるということをもの派の初期条件とするなら、この作品もその範疇に入れられておかしくないように思われる。事実、熱によって物質を変形させることは作家による造形的な判断によるものではなく、素材となる物質の物性的な特質によって大きく左右され、作家の主観的判断が及ぶものではない。だが、仮にそのことを出発点としても、もの派の一連の発表と河口龍夫の作品とのあいだには看過できない大きな違いが存在する。結論を先取りすれば、それこそが「関係」ということなのだが、「関係-熱」に即して言えば、それは端的に「熱」が媒介されていることによる。

上2点:「関係-熱」(1970)、「1970年8月:現代美術の一断面」展、東京国立近代美術館、1970年 ©︎ Tatsuo Kawaguchi Courtesy the Artist and Shigeru Yokota Gallery, Tokyo

上2点:「関係-熱」(1970)、「1970年8月:現代美術の一断面」展、東京国立近代美術館、1970年 ©︎ Tatsuo Kawaguchi Courtesy the Artist and Shigeru Yokota Gallery, Tokyo

熱とはなにか。エントロピーの語で有名なこの熱現象は熱力学第二法則によって物理学的に規定されている。わかりやすく言えばエネルギーの不可逆的な推移のことだ。エントロピーに引き寄せて言えば、推移したエネルギーは統計学的にはほぼ100%と呼んでよい一方向的な過程に即してこの宇宙を移動する。たとえばビーカーの水に落とした青いインク(の分子)は時間の推移とともにおのずと水の全体に浸透するが、他方、放っておいても決して元には戻らない。同様に、「関係-熱」で一部が溶かされた鉛の棒や板は、熱が冷めても元のかたちへと自然に戻ることはない。言い換えれば、それは眼前の物質に対して、すでに一定の時間が推移したことの現時点でのあらわれと言ってよい。つまり、それは不可逆的な時間のあらわれでもあるのだ。先に河口作品ともの派とのあいだには初期条件において共有されるものがあると書いたが、この時点で両者は決定的に区別される。もの派において物質は、かつて李禹煥がそれとの対峙を「出会い」の一語に集約したように、一種の方法的な現象学的還元による無時間的な対象として覚知的に把握されている。そこには熱エネルギーの推移や不可逆的過程、煎じ詰めれば時間の要素は含まれていない。

だが、注意しなければならないのは、だからと言ってもの派と河口作品とを区別するのが端的に物質に対する時間の介入があるか否かだとただちに結論することはできない。時間そのものが極めて多様な概念だからだ。哲学者のアンリ・ベルクソンを参照して言えば、この世界には物理学で援用される時間とは異なるもうひとつの時間が存在する。たとえば時間を計測するために私たちが真っ先に思い浮かべるのは時計だろうが、実際には時計が計測しているのは文字盤という空間の分割(デジタル時計の場合は自然数の順列)であるにすぎない。だが、私たちの経験には空間の分割や自然数の順列によっては計り切れない性質の時間が確かに存在する。たとえば夢のようなものがそれで、夢の体験が時計にして何分ほどのものであるかは夢の内容と関係がない。もちろん自然数に倣ったような前後関係を確定することも不可能だ。ゆえに数年に及ぶ夢を時計に換算して数秒で見ることも十分にありうる。というよりも、そのような空間や順列に還元することができない不連続な持続が夢の時間が持つ特徴でもある。いや、それで言えば夢から覚めた真昼の体験であっても、あることを長く感じたり、別のことはあっというまに感じられたりするのはごく平凡で日常的な実感だろう。これらは元来、時計で測れるような性質の時間ではないのだ。

再度ベルクソンに倣って言うなら、それは記憶としての時間である。記憶として蓄えられた事象は、確かに過去のある時点で起こった物理的な出来事から発している。その意味では不可逆的な性質を持ち、エントロピーの法則と同様、放っておけば物理的な現実へと逆行して戻ることは決してない。だが同時に、すでに触れたように記憶の時間は時計によって測ることができるものでもない。にもかかわらず、なにがしかの時間が経過しないことには記憶は記憶として定着しない。ゆえに、やはり時計で測れる時間とは異なるもうひとつ別の時間が存在すると言えるのである。美術に即して言えば、絵画を鑑賞するためには一定の時間が必要だ。だが、だからと言って最低どれくらい確保できれば一枚の絵画を十分に鑑賞できるかは誰にも決めることができない。このうち前者の時間は時計で測ることができるが、後者の時間は測ることができない。別の言い方をすれば、もの派で唱えられた「出会い」とは、この両者のいずれにも属さない対象との対峙を、いわば無時間的な存在の把握として意識化したものである。すなわちそこでは、ある一定の幅を持った記憶(時間)よりも時間を切断する瞬時的な意識(認識)のほうが重要視される。

では、時間に二種の相があるとして、河口作品における時間はどのように捉えることができるだろうか。私には、この二種の時間の相が、その性質の違いにもかかわらずひとつの物質の容態においてなにがしかの交わりを形成するとき、両者の差異が物質を通じて顕現する、そのような状態のことを「関係」と呼ぶのではないかと考える。少しくだいて言えば、時間で測ることができる物理的・空間的な時間と、時計では測ることができない記憶的・持続的な時間とがひとつの物質の状態に即して重なり合い、際立つこと、それが河口における「関係」なのではないだろうか。

それにしても、その特性の違いにもかかわらず、なぜ二種の時間は重なり合うことができるのだろうか。それはなにより、この両者がなにがしかの不可逆的な過程の結果であることによる。たとえば瞬時的な意識と持続的な時間(記憶)は重なり合うにしてもそれだけではそのための基底が存在しない。だが、記憶と意識は、夢と現実が部分的に重なり合いながら日々が過ぎるように、実際に私たちの日常や現実を形成している。「関係-熱」に振り返って言えば、鉛の棒や板は、物理的な時間の推移のなかで熱によって溶かされ、性質を一部変更したけれども、そのような性質の推移を把握するのは、私たちの記憶のなかでのことにほかならない。それは決して、単に物理的に鉛の棒や板が熱によって溶けた、というだけのことではない。それがこの宇宙において不可逆的な熱エネルギーの移行であって、決して取り戻すことができないという絶対的な喪失を、私たちは記憶という別の時間の相のなかであらためて認識するのだ。ゆえに——この比喩は十分に注意して使わなければならないが——「関係-熱」はどこかで物質の墓標のように見えてくる。だがそれは、象徴的な意味で言っているのではなく、熱エネルギーが推移してもう二度と元へは戻らないということが、煎じ詰めれば死ということであり、言い換えれば、生とはこの不可逆的なエネルギーの喪失に生体が一瞬一瞬、逆らい続ける過程が持続することを意味する。その意味で「関係-熱」は、エントロピーの増大による熱エネルギーの推移の定位状態(熱死)というものがこの世界に存在することを、物理学的な法則性においてではなく、記憶の時間との関係のなかで私たちがどう捉えるか、ということに帰着する。それは突き詰めれば人間にとって死とはなにか、ということを意味せずにはいない。「関係-熱」がどこか墓標のように見えると書いたのは、そのことによる。裏返して言えば、熱こそが生命なのだ。

「関係-大学ノート」(2021) ©︎ Tatsuo Kawaguchi Courtesy Shigeru Yokota Gallery, Tokyo

ここまで書いてきて、ようやく私たちは冒頭に挙げた河口作品の近作について触れる準備ができたことになる。今回、私がこれらの諸作を見ていてもっとも印象に残ったのは、そこに学校の時間が「関係」として挿入されていることであり、その延長線上に死者の時間が「無関係」として送り出されているということである。このうちの前者、すなわち学校の時間が具体的に扱われているのが横田茂ギャラリーで発表された「関係-大学ノート」(2021)であろう(ほかに越後妻有での「『関係-黒板の教室』(教育空間)」もこれに関連して考えることができる)。これは、別の作品を探している際に偶然見つかった大学時代の講義ノート(1958〜1962)を素材とし、一冊一冊を立てて並べたうえで、随所に銅をあしらい和紙で包んだ板で左右からサンドイッチのように挟んだものである。ちなみにこの作品について河口は次のように書いている。

何故大学時代のノートや当時の教育にこだわろうとするのだろうか。

一つには、教育は教育する側と教育される側の「関係」によって成立するからである。教育をする側が長かった私には、教育をされる側の立場にあったことを確認するための良き機会でもあった。小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年の16年間教育される側にいたのであった。そして、教育者の立場にあったのは、1962年から2020年。その間1964年から1966年の間退職し、芸術活動に専念している。その期間を差し引いても、実に56年間教育と関係していたことになる。自分のことながら驚きである。

(『関係 河口龍夫』図録、2022年、横田茂ギャラリー、12〜13頁)

人生のうち56年を教育と関わったというのは改めて聞いても驚きだが、先の話に引き寄せて言えば、それはすべて過ぎ去った時であり、現在では記憶としてしか存在しない。放っておけば元に戻るというものでは決してない。他方、教育を受けた16年間の終盤に筆記されたノートは物質として現存していた。もちろん、教育を受ける側にいた若き河口自身はもうこの世には存在しないが、物質としては残され、記憶のなかでは持続していた。この持続性の物理的担保とも言える直筆のノートを、いわばその後56年にわたってそれとは逆方向から教育する側として関わった河口のもうひとつの不可逆的な記憶の時間が、残されたノートを左右から挟んで、2種類の異なる熱エネルギーの推移からなるひとつの「関係」を形成している。ところで、考え方によっては、これも先に触れた最初期の「関係」作品である「関係-熱」と同様に、一種の墓碑として見立てることはできないだろうか。というのも、教わる側にいた河口と、教える側にいた河口とでは、その16年と56年とのあいだに、単に過去とその後、といったような時計で測れる時間軸とは異なる、記憶を経由した別の時間同士の「関係」として束ねられているからだ。

ここでふたたびなぜ墓碑かと言うと、教わる側であった河口は、ある意味、現在の河口のなかで死者のような存在であるからだ。もちろん、現在の河口も様々なことから学ぶことはあるだろう。だが、学生としての河口というのは、それとは違う。様々なことから教わることはあったとしても、それだけでは学生ということにはならない。仮に河口が現在の齢にしてなにがしかの学校に籍を置くようなことがあったとしても、それは生徒としてではなく教師としてだろう。その意味で学生としての河口はすでに失われて久しい、取り戻しようのない死者(熱死/無関係)のような存在なのだ。

これに対して教える側の河口は、教える側にいた56年を経てもなお、取り戻しがたい存在とはとうてい言い難い。仮に学校に籍を置かずとも、客員や招聘のようなかたちで学生を前に教える側に立つことは河口にとって当然ありうることだし、事実あるだろう。その意味では失われた56年というのはなお現在の河口が生きている時間に容易に接木しうる時間であり、その意味で時計によって計測しうる時間にほかならない。このような2種類の時間が織りなす一人の作家の人生をめぐる「関係」という視点で本作を見るとき、河口が発した「何故大学時代のノートや当時の教育にこだわろうとするのだろうか」という問いに対する私なりの答えはこうだ。河口は、かつて学生であった自分という死者(記憶のなかの時間=熱死)に、生者としての自分(物理的な時間、生命=熱)がどのように「関係」を結びうるか、ということに関心を持っているように思われる。1956年から1962年にかけてかつての自分が筆記したノートが見つかり、その文字を眺めることを通じてふたたび失われた自分と巡り会うことになった河口は、その筆記が永遠に失われたものであり、この世界に帰属しながら、もはや別の次元から発せられる死者からのメッセージと同等のように感じられ、その死者であり他者である自分と生者としての自分が、この世界のなかで物質を通じ、いったいどのようにしたら「関係」を結びうるかについての関心を持ったのではないだろうか。

河口龍夫 個展「関係」会場風景、横田茂ギャラリー、東京、2022年 ©︎ Tatsuo Kawaguchi Courtesy Shigeru Yokota Gallery, Tokyo

このことに関連して、話をもう少し敷衍してみたい。そもそもの話となるが、横田茂ギャラリーでの今回の個展自体が「関係」というふうに河口の仕事の核心に触れるかたちで名付けられている。と同時に、そのような核心に触れるタイトルを呼び寄せる端緒として、横田が最初に河口と展覧会を通じて共同作業を持った機会として、名の通りの「展覧会」という展覧会が1983年に開かれたことが図録の冒頭に記載されている。そこで横田は次のように語っている。

1983年「展覧会」という名のもとに始まった河口龍夫との共同作業は既に17回を重ね、表現者としての河口が制作した作品総体のメッセージとは何か、また一方の当事者として永年抱いている疑問「展覧会」とは、この二つの命題について、コロナ禍を挟んだ四年余りにわたる二人の対話がこの冊子の制作と今回の作品展示の背景にあります。

(同前、3頁)

そう、このことから考えたとき、先に触れた「関係-大学ノート」もまた、この横田の問いに対するある種の回答としての側面をあらかじめ含んでいることに思い当たるのだ。それは具体的に言えば「関係」とはなにか、そして同じく「展覧会」とはなにか、という河口の原点をめぐる思索でもある。これに対して河口は、改めて展覧会についての定義を広辞苑でわざわざ確認したうえで、「Y.Sは展覧会にある種の限界を感じているようだ。K.T.は、限界を踏まえながら展覧会の新しい可能性を模索したいと思っているようだ」とし(同9頁)、次のように書いている。

にもかかわらず、展覧会とは何かを問わずにおられないのは、その歴史性においてか、(例えば、資本主義における経済優先)あるいは、コロナ禍の状況では、展覧会を開催しても「見ることを奪われた」ことの経験が動機の一つとしてあるのだろうか。

いかなる社会的事情にもおかされることがない純粋を保つことが芸術のありかただと考えるならば、展覧会そのもののありようがその理想から離反していっているように感じるからであろうか。

(同前、8頁)

河口がこのように書いたことの背景には、横田が投げかけた問いとは別に、一人の死者としての批評家の存在がある。それは2011年の大震災の日に河口の耳に届いた中原佑介の死の知らせから浮上した。そして背景というのは、上に引用した文のその冒頭が、その中原についての言葉から始まっているからだ。そこで河口は次のように書いている。

河口龍夫作品集に中原佑介が「河口龍夫小論-物質的想像力について」を書いた。小論とあるのでいずれ後には、大論にふさわしい論文を書いてくださるに違いないと期待した。残念ながら果たすことなく別世界に旅立たれた。

この小論という言い方に注目し展覧会に当てはめると、小展示といった言い方があることに気がつく。

Y.S.G.での展覧会については、小展示ではなく大展示がしたいと考える。しかし、限られた展示空間で大展示に値する個展展示が可能であるだろうか。

可能である。

(同前、8頁。Y.S.Gは横田茂ギャラリーの略称)

「関係-鉛の郵便・死者へのエヤーメール・中原佑介」2022年 ©︎ Tatsuo Kawaguchi Courtesy Shigeru Yokota Gallery, Tokyo

この「可能である」という形式についてはのちにまた立ち戻って触れるとして、ここでは、河口が中原の遺した「小論」という形式を通じて、「大展示」が可能である、という襷(たすき)掛け的な思考の回路を見出したことに注目したい。襷掛けというのは、大展示は通常なら美術館のような大きな施設での展示を意味し、小さなギャラリーでの展示は空間的にいっても小展示となるのが一般的な対比であるからだ。だが、そのような素朴な規模感は、すでにコロナ・パンデミックによって失われている。いくら大きな美術館で回顧展のようなものを開いたとしても、開幕できなければ大きいも小さいもない。それなら、それでもなお大展示がしたいのであれば、展覧会という出来事にまつわる考え方を根本から考え直すしかない。経済原理優先の社会では、おのずと大展示は大きな器という意味で大空間を必要とするだろう。だが、河口が長く探究し続けてきた「関係」にもとづけば、大小とは必ずしも物理的なものではありえない。先に論じた2種類の時間、すなわち時計で測れる時間と記憶のなかで呼び覚まされる時間とのあいだには、大小で比較できる要素はなにもない。というよりも、空間によって束縛されないぶん、後者の方がより広大な時間を包含することができる。そこに圧縮があるからだ。夢の例で出したように、時計的には一晩でしかない時間に、数年から数十年におよぶ時間が包含されていることも稀ではない。そしてそれこそが美術を特徴付けるもうひとつの時間ではなかったか。

このことから考えたとき、ついに書かれることのなかった中原による大論は、ある意味で遺された小論のなかに圧縮されている、と言うこともできる。言い換えれば、だからこそその小論からこれだけの展示と思索が導き出され、今回の「小さな展示」でありながら「大きな展示」としての展覧会「関係」へと至ったのではなかったか。そして今回の展示は、ほかでもない河口が中原の小論によって触発されたように、小論が物理的には小論のままにその関係において大論へと拡張される方法を通じて実現に至っている。その意味で、いわゆる大論が原稿用紙の枚数によって物理的に、空間的に実測することができる時間であるのに対して、記憶のなかでの小論の時間とは、単なる大小の比較に収まらない。小論が小論のままにして物理的、空間的な束縛を超えて大論となる。それこそが「限られた展示空間で大展示に値する個展展示が可能」な方法なのではないだろうか。

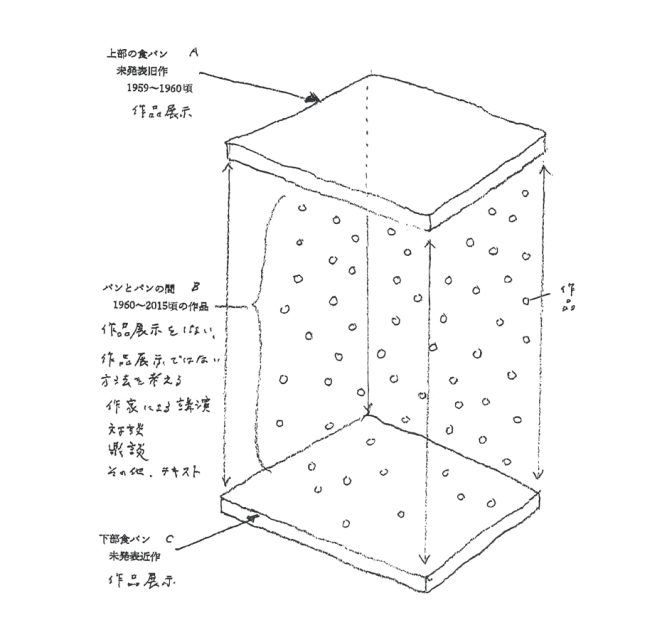

先ほどサンドイッチという比喩が出たが、このサンドイッチ構造こそ河口が、小展示が物理的には小さいまま、実質的に大展示になりうるとした比喩としての形式にほかならない。これは、「つまり食パンと食パンの間に様々な具材を挟み込むという成り立ち」(同前、9頁)であって、そこでは、サンドイッチの上部の食パンに未発表の旧作(1959年〜1960年頃)の展示が当てられる(A)。そして下部の食パンにも未発表作品が展示として、ただし近作としてあてがわれる(C)。では肝心のパンとパンの間に挟まれる具材はなにかと言うと、時期としては1960〜2015年頃の作品が対象となるが、しかしそれは展示されることはなく(不在)、「作品展示ではない方法を考える」ことによって、具体的には「作家による講演」「対談」「鼎談」「その他、テキスト」を通じて賄われる(B)。確かにこの方法なら「展示されない部分」を含むことで展示が空間の器に束縛されることはない。というより、その部分は物理量や空間に左右されることなく、原理的にはいくらでも増やしうる。ゆえに、それは確かに実質的に大展示たりうる。もしかしたらいま私が書いているこの「小論」も、その具材の一部になりつつあるのかもしれない。だが、より肝心なのは、この具材の部分が一種の記憶に当たり、食パンの上部と下部が——この二つはそれ自体として前者が記憶、後者が空間に属するままにして——さらに輪をかけて「展示される」という点において現実の空間に所属し、具材の部分は「展示されない」という意味において記憶の時間から召喚され、その二つからなる異質な空間と時間がそれ自体として新たな「関係」を生み出しているということだろう。

『河口龍夫 関係』図録より(10頁)、横田茂ギャラリー/東京パブリッシングハウス、2022年 Courtesy Shigeru Yokota Gallery, Tokyo / Tokyo Publishing House

このことは、引用の出典とした図録の扉をめくって最初に目に飛び込んでくるのが「関係-大学ノート」であることからも推測できるように、「関係-大学ノート」自体が、一種のサンドイッチの形式によって組み上げられている。ただし形式は類似していても、パンと具材に当たる部分は相当違っている。「関係-大学ノート」においては、食パンの上部と下部にあたる部分には時間的な差異はなく、いずれも新たに実作された素材によって作られている。他方、具材にあたる部分は先の形式では「展示されない」とされたのに対して、本作では実際に過去の大学ノートというかたちで「展示されて」いる。ということはつまり、「関係-大学ノート」においては、いまなお教える側にありうる河口によって、かつて教えられた側にあり、永遠に失われた側に逝ってしまった死者としての河口が、上部と下部からではなく、左と右からサンドイッチされているのである。上部と下部ではなく左右からというのは、すでに上部であることと下部であることに差異はないのだから、サンドイッチの図では上下に積まれた形式であったものが、「関係-大学ノート」においては左右に立てられ、元より九十度角度を変換された形式となっていることにも納得がいく。そしてそこまで射程に入れるならば、この作品ではもしかすると河口が以下のように書く通り、実際にはサンドイッチというよりもホットドッグとしての形式へと——やや異なる形式へと移行しつつ——すでに変換されているのかもしれない。

ここまで思考してきて、感じたことがある。Aの部分とBの部分とCの部分は一貫しており、作品同士が関係しあってもいることを確認できた。そのことをふまえると、サンドイッチ形式ではなく、ホットドッグ形式で考えることもあり得るのではないかとも思う。

サンドイッチは上下のパンが切り離されているが、ホットドッグの場合は、挟み込むための切り口はあるが、パンは切り離されることなく繋がっているからだ。しかし上部が薄く中身の具が多ければ切り離されるかもしれない。

(同前、17頁)

もっとも、私が「関係-大学ノート」をサンドイッチではなくホットドッグとみなしたのは、「上部が薄く中身の具が多」いからではない。河口がいつでも教えうる側に戻りうる生者の時間のなかにいる、という意味において、Aの部分とCの部分は完全に一体にして同質のパンだからだ。仮にサンドイッチであっても、Aの部分とCの部分は所属する時間やその時間の空間的性質、記憶的性質において大きく異なるため、両者の食感はまったく異なるものとなり、サンドイッチとしては相当に珍しいものとなるだろう。だが、サンドイッチにせよホットドッグにせよ、両者はともにファストフードであり、手間暇をかけた大料理としてのフランス料理や中華料理ではないのだから、先の対比にならえば、いわば文字通りの「小料理」と呼ぶことができる。河口は「サンドイッチの特性である仕事の合間に食すことができるとか、食卓が不要であるとか言った利便性のことではない」(同、9頁)と念を押しつつも、河口にとって近年重要視される別の食材がチョコレートでもあるように——そこには小論と大論、小展示と大展示と同様、単に空間的・利便的対比だけでは語れない大小からなる「関係」の対比や、そこから生まれる大小の「展覧会」のあり方をめぐって、密かに通じるものがあるのではないか。

「関係-生命・ヘビの時間」2020年 ©︎ Tatsuo Kawaguchi Courtesy Shigeru Yokota Gallery, Tokyo

長々と述べてきたが、大震災とコロナ禍を経て河口の「関係」から生ずる「展覧会」には、あきらかに死者たちが召喚され始めている。もっとも、死者たちと一言で言うが、かれらについて私たちが知りうる経路もまた、大きな時間か、あるいは小さな時間かによって峻別されている。報道などに毎日のように伝えられる犠牲者の総計は前者(大きな死)であり、それはいわば空間によって計測された実数であるにすぎない。ところが後者は、その小ささゆえに前者のような計測が不可能である。一人ひとりの死(小さな死)だからだ。ひとりであるなら、もとよりなにものかに換算することは不可能だ。総計というのは戦争において死者のことを「コスト」と呼ぶように、「大きな死」は——大きな展覧会がいつでもそうであるように——いつもどこかで経済原理へと接続される余地を孕んでいる。ところが「小さな死」にそのような余地はない。それが経済の比喩を拒む「熱死」の状態にあり、エントロピーが極大化した意味での「無関係」に属しているからだ。この無関係に対して生者である私たちがどのように「関係」を結びうるのか。河口の今回の展示を通じて浮かび上がるのは、そのような(よく言われるような可能性ではなく)不可能をめぐる思索であり制作なのだ。末尾ゆえにさらに踏み込んで結びとすれば、可能性と不可能性が河口の作品を通じて不可能な関係を結びうるなら、そこから生じる河口自身の生死にさえ頓着しない「緑青」こそ、人間と物質のあいだに架けられた可能性、と呼びうるわずかな余地にほかならない。

付記・本論の執筆にあたって、河口龍夫氏のアトリエで氏から直接、話を伺えたことは本論の執筆のため必須の機会となった。初対面の批評家を快く受け入れて下さった河口氏、並びに貴重な機会を設定してくださった SNOW Contemporaryの窪田研二、石水美冬両氏に篤く感謝申し上げます。また、過去作を含む多くの図版の掲載にご協力いただいた、横田茂ギャラリー/東京パブリッシングハウスの横田聡氏とスタッフの皆様にも心より御礼申し上げます。

※河口龍夫個展「関係」は横田茂ギャラリー(東京)にて2022 年 4 月 25 日〜 5 月 27 日の開催。同じく河口の個展「関係―種子・銅」はSNOW Contemporary(東京)にて、2022年4月22日〜6月11日の開催。「越後妻有 大地の芸術祭 2022」は越後妻有地域 (新潟県)で2022年4月29日~11月13日の開催。

筆者近況:

- 2021年に開催された奥能登国際芸術祭についてまとめた『奥能登国際芸術祭2020+』(現代企画室刊)に寄稿。

- 「佐藤渓 怪物」展(2022年5月28日〜9月11日、町立久万美術館、愛媛)の監修、および図録主論考寄稿。

- 「UNZEN——『平成の島原大変』:砂守勝己と満行豊人をめぐって」展(2022年6月3日〜6月18日、多摩美術大学アートテークギャラリー2F、東京・八王子)の監修、および図録主要論考寄稿。会期中6月17日に関連プログラム「表現と記録、記憶の継承 UNZENからはじめる」に参加、登壇者に岡村幸宣(原爆の図 丸木美術館学芸員)、笹岡啓子(写真家)、砂守かずら(砂守メディアアーカイヴス代表)。

- 「楳図かずお大美術展」(2022年9月17日〜11月20日、あべのハルカス美術館[東京展(東京シティービュー)からの巡回])展覧会コンセプトアドバイザー、図録監修および主論考寄稿(近日刊行予定)。

- 「東北画は可能か? —千景万色―」展(2022年4月16日~7月3日、原爆の図 丸木美術館)の関連イベントとして、会期中7月12日のトークに登壇、および近日刊行予定の画集に主論考を寄稿(美術出版社)。

- 選考委員を務めたポストコロナ・アーツ基金の活動をまとめた書籍『ポストコロナと現代アート』(7月刊行予定)に寄稿。