シュウゾウ・アヅチ・ガリバーのパフォーマンス「肉体のウラトリヒキによる失敗」より(旧第一銀行横浜支店、神奈川、2022年11月13日16時から16時半) All images: courtesy BankART1929

シュウゾウ・アヅチ・ガリバーのパフォーマンス「肉体のウラトリヒキによる失敗」より(旧第一銀行横浜支店、神奈川、2022年11月13日16時から16時半) All images: courtesy BankART1929

シュウゾウ・アヅチ・ガリバー(以下ガリバー)「消息の将来」展(BankART KAIKOおよびBankART Station、神奈川)を見た。これまでもグループ展などでその都度見てきてはいたが、これだけの数の作品を回顧的に見る機会は初めてだ。加えて合計14分冊にも及ぶカタログが発行され、たいへん充実した内容となっている。わたしはこれまでガリバーの作品について通りすがりで見てきたようなもので、とてもこれらの作品について一望のうえ論ずるような立ち位置にはいない。だから今回はそのうちのひとつだけに絞って文を書いてみようと思う。ただし、それは今回の回顧展の会場で展示されたものではない。去る11月13日の日曜日、16時から16時30分にかけて旧第一銀行横浜支店で行われた関連企画としてのパフォーマンス「肉体のウラトリヒキによる失敗」についてだ。

シュウゾウ・アヅチ・ガリバー「消息の将来」展、BankART KAIKO会場、神奈川、2022年

シュウゾウ・アヅチ・ガリバー「消息の将来」展、BankART KAIKO会場、神奈川、2022年

シュウゾウ・アヅチ・ガリバー「消息の将来」展、BankART Station会場、神奈川、2022年

シュウゾウ・アヅチ・ガリバー「消息の将来」展、BankART Station会場、神奈川、2022年

わたしは、今回の展覧会でこの「パフォーマンス」が予定されていることについて、会場に足を運んで初めて知った。そこで受け取ったハガキサイズのフライヤーには、ガリバーによる自画像を思わせる落書きのようなドローイングのほかには、日時と場所、タイトルしか記されていない。ただしそこには「1984年江東区文化センター ‘ジャムパーフォーマンス#5’ で行われたperformanceの新しい解釈による再演」と記されていた。だからわたしは少なくとも、今度行われるパフォーマンスは過去に一度別の場所で公開されたものの「再演」で、ただし「新しい解釈」にもとづくものだということだけはわかった。言い換えれば、新しい解釈を施してもなお再演でありうるパフォーマンスであるということで、問題なのはそれだけの時間を経てなお保たれるパフォーマンスの同一性とはなにか、ということになる。

「肉体のウラトリヒキによる失敗」告知フライヤー

「肉体のウラトリヒキによる失敗」告知フライヤー

絵画やインスタレーションでは再制作ということは往々にあって、その際には物質的に同一の素材であることなどが重要視されるけれども(むろん、まったく同じ物質で作ることは不可能なので——それが失われたからこそ再制作がされるわけだから——同じ物質というよりも物性といったほうがいいかもしれない)、パフォーマンスの場合、もともと「ハプニング(騒ぎ)」や「イベント(事件)」と呼ばれていたように、その一回性が極めて重要であったはずで、「再演」というのはおのずと無理がある。ゆえに「新しい解釈」が呼び寄せられるわけだが、絵画や彫刻と違って、パフォーマンスはもともとその出来事が起きる場所や時間と切り離し難く紐付けられている。すると、新しい解釈を施してなおそのパフォーマンスが過去の「再演」であることを担保するのは非常に難しい。だからわたしは今回、1984年に行われたパフォーマンスと2022年に行われるパフォーマンスを同一のものと「新しく解釈」できる根拠はなにか、ということについて考えてみることにする。ひいてはそれによって、ガリバーというアーティストははたして「誰」で、いったい「なに」をしようとしているのか、ということについて批評的に迫りうるのではないか、と考えたのだ。

そのためにはまず、1984年のパフォーマンスがどのようなものであったかについて知っておく必要がある。そのさいわたしが頼りにするのは、2022年の横浜でのパフォーマンスの当日に会場入り口で配られた両面刷りのA4コピー1枚だけである。そこには、先のフライヤーに印刷されていた情報のほかに、表(おもて)面では新たに1984年のパフォーマンスをめぐる写真が2枚と、ガリバーによるカタカナの文字が横書きで配置されたドローイングが付け加えられており、裏をめくると、同じ写真(1枚の方は拡大され、もう1枚の方は解像度がいちじるしく落とされて真っ黒になっている)にわずかなキャプションが加えられ、さらに比較的長い対談の文章が印刷されている。文章のタイトルは「ジャム・パフォーマンス(5) 肉体契約:肉体のウラトリヒキによる失敗(1984年11月9日19:00 江東区文化センター)対談レポート」と記されていて、これが1984年に行われた過去のパフォーマンスをめぐる事後的な対談であることがわかる。

ただし出典はないので、これがもともとどこに掲載されたものであるかはわからない。また調べる気もない。調べる気がないのは怠慢ということではなくて、ガリバーのようなアーティストのパフォーマンスにはおそらくそのような実証的な態度では近づくことができない、もっと混み入った「様相」があり、それはむしろ実証的に迫ろうとすればするほど遠ざかってしまうものだと思われるからだ。そもそも、何度も繰り返すように、これは不可能なものの「新しい解釈による」「再演」なのだ。とすれば、このフライヤー自体も再演の一部なのであって、再演であるならそこに載せられている情報が過去のものである保証はなにもない。まさかすべてが作り話だとまでは言わないけれども、基本的には真偽を疑うほうがはるかに生産的なのだ。なにせ、ことは「ウラトリヒキ」や「失敗」にまつわるのである。

今回のパフォーマンス会場で配布されたハンドアウト

今回のパフォーマンス会場で配布されたハンドアウト

わたしはまず、江東区文化センターなるものが現在も存在しているものなのかどうかについて調べてみた。検索するとすぐに出てきて、「江東区文化センター、江東区地域文化センター(森下、古石場、豊洲、亀戸、東大島、砂町)及び江東区総合区民センターは、区民の文化の高揚と福祉の増進を図るために設置された施設です」「区民のみなさんに語り合う場、学び合う場として広くご利用いただくため、多様な活動内容に対応できる各種施設を提供し、地域のコミュニティ活動及び生涯学習推進の拠点施設としての役割を担っています」とある。ここまで立派な公的施設のホームページが偽物とはとても思えないので(こういう油断は昨今禁物だが)、1984年にガリバーが今回再演されるパフォーマンスを行なった会場が存在している(いた)ことはひとまず確認できた。

だが、そもそもなぜガリバーがかつてパフォーマンスを行うにあたり、この施設が選ばれたのだろう。それについては先の「対談レポート」を読んでもわからない。しいて言えば江東区文化センターの概要文にある「多様な活動内容に対応できる各種施設を提供」することができる場所であったからかもしれない。たしかに、世に「文化の高揚と福祉の増進を図るために設置された施設」は多々あるけれども、「多様な活動内容」となるとなかなかハードルが高くなる。事実、1984年にここで行われたガリバーによるパフォーマンスは、市民の活動のなかでも相当に「多様」な幅がないとなかなか受け入れられるものではない。江東区文化センターの受容性の高さを改めて評価するしかない。

江東区文化センターが開設されたのは1982年の4月(開館は6月)であるから、ガリバーのパフォーマンスはまだ開館して年が浅い2年後の秋に行われたことになる。幸先のよい活用というほかないだろう。しかし、この「活用」の詳細については不明な点も少なくない。まず先の「対談レポート」によると、このパフォーマンスは「ジャム・パフォーマンス(5)」と銘打たれており、「ジャム」は音楽で「ジャム・セッション」という呼び方があるように、その場で即席的に参加者を募って共同で即興的に演奏することを意味しているから(そうでなくてもイチゴジャムを思い浮かべてもらってもいい——ようは混ぜるということだ)、このパフォーマンスもなにがしかのかたちで「ジャム」的な性質を持っていたことが予想できる。また「(5)」とあるので、少なくとも(1)から(4)までは別のかたちのパフォーマンスが(別のアーティストで?)行われたのかもしれない。

いずれにしても、それが同じ1984年の11月9日(調べてみたら金曜日だった)に連続公演のようなかたちで行われたのか、日を変えて別々にナンバリングされたのか、というようなことまではわからない。また、わからなくてもいっこうにかまわない。それなのにくどくどとこのように書いているのは、実際のところ、この日に行われたガリバーによるパフォーマンスは、いわゆるパフォーマンスなどではなかったからだ。少なくともこのパフォーマンスは、「ジャム・パフォーマンス」の「(5)」と1から順に数えられるようなものではなかった。言い換えれば、この時点で1984年のガリバーによるこのパフォーマンスは、パフォーマンスであることや、数で勘定されること自体を「ウラギッテ」いる。

なにせ、この「パフォーマンス」のタイトルらしきものからして、「肉体のウラトリヒキによる失敗」——対談レポートのタイトルからするとガリバーによる「肉体契約」の一環としての——なのだ。わたしたちが今日漠然とパフォーマンス、と聞いて思い浮かべるのは、アーティストが自身の身体を使ってなにがしかの行為を行うというものだろうから、1984年のガリバーのパフォーマンスは最初から反パフォーマンス、というよりもパフォーマンスの「失敗」が意図されていたことになる。しかもただの失敗ではない。「ウラトリヒキによる失敗」なのだ。ということは、先に反パフォーマンスと書いてすぐに打ち消したように、ガリバーはそこで素朴にパフォーマンスをしてしまうことについて、たんに否定しようとしたわけではない。少なくとも「ウラトリヒキ」をしようとしていた。が、タイトルに倣うなら、実際にはそれにも「失敗」したということになる。つまり、1984年に行われた(行われなかった?)パフォーマンスのタイトルとなる「肉体のウラトリヒキによる失敗」のうち、失敗の語がかかっているのはパフォーマンス(=肉体)ではなく、「ウラトリヒキ」のほうなのだ。

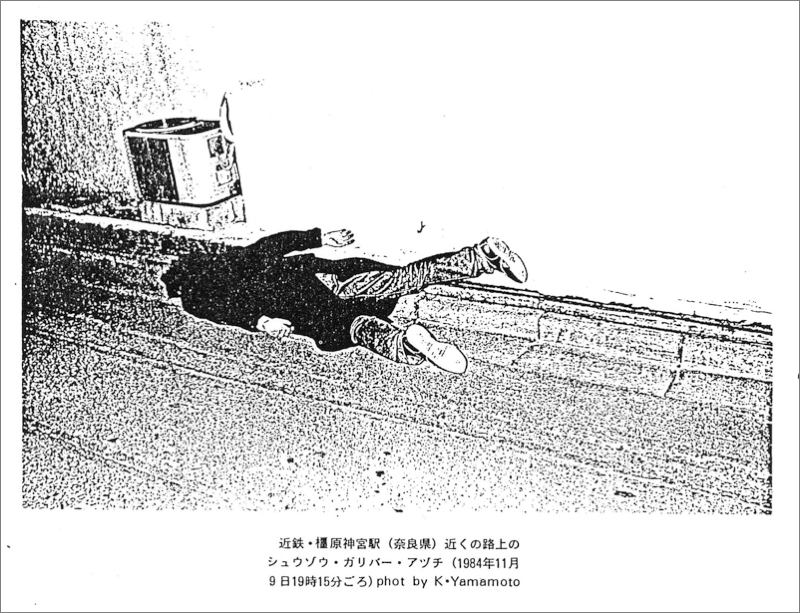

では、1984年の「ジャム・パフォーマンス(5)」において、ガリバーはいったいどのようにして「肉体のウラトリヒキ」を決行しようとし、さらにどのようにしてそのことに「失敗」したのかについて見ておこう。「対談レポート」によると、ガリバーは江東区文化センターで19:00から始まるはずだった「ジャム・パフォーマンス(5)」に姿(肉体)をあらわさなかった。だが、それはもともと企てられていたことであって、椅子とマイクが準備され、本人(肉体)が時間になると登壇し、なにがしかのパフォーマンスを行うであろう備えがされていたにもかかわらず、定刻になっても本人はいっこうにあらわれず、不在のしつらえだけが放置された。もしこれだけであれば、ガリバーは既存のパフォーマンスに拒否の姿勢を示したにとどまったことだろう。だが、実際にはガリバーは会場に姿をあらわすべき彼の肉体と現場とのあいだで、ひそかに「ウラトリヒキ」を行おうとしていた。具体的には、江東区文化センターに向かうはずのガリバー本人は、実際には京都から東京には行かずに奈良の吉野を目指して移動しており、ちょうど東京でのパフォーマンス開始時間には近鉄の橿原神宮前駅近くの路上にいて、その道の端の縁石のあたりに右足をかけ、コート姿のまま路面に顔ごと突っ伏して、東京でのパフォーマンスの定刻中ずっと死んだフリをしていたのである。

ハンドアウト裏面より

ハンドアウト裏面より

だから、「ウラトリヒキ」の「ウラ」とは、通例であれば本人がいないといけない江東区文化センターにあるはずの「肉体」が、「表舞台」ではなく遠い奈良県という「ウラ」にあった、ということを意味する。その意味ではパフォーマンスは決行されたのであって、ガリバーはなにもパフォーマンスに逆らったようなことはしていない。定刻の開始時間から終了時間にかけて定められた場所にいなかった、というだけのことだ。ただし、それだけでは来場者と登壇者とのあいだの「トリヒキ」(会場にやってくると期待された契約以前の信頼)は履行されない。せめて「ウラトリヒキ」だけでもかわす必要がある。そのためにガリバーが準備したのが、奈良へ向かう前に京都から、「パフォーマンスの始まる7時ちょうどに配達されるように」(*1) 江東区文化センターへと打った一本の電報であった。以下、引用する。

「シンデ・デンポウガ・ウテルモノカ・イヤ・ナンキロ・トモ・カタツテ・シマツタ・コノ・キヨリヲ・コノ・ジカンヲ・コノ・ニクタイヲ・テイジシタイ・イマ・ヨシノニ・ムカイ・ツツアリマス・コノ・デンポウガ・トトクデ・アロウ・ヨル・七ジ・ナマミノ・ワタシハ・ソノトキ・ワタシガ・イル・ハニ・オイテ・八ジ・マデノ・一ジカン・(シンダ・マネ)ヲ・シテイマス・ネテ・イルノデモ・ヨコタワツテ・イルノデモ・ナク・(シンダ・マネ)ヲ・イツポウ・コノ・キヨリハ・イヤ・ジカント・クウカンハ・アナタト・ワタシノ・ニクタイヲ・マネ・スルダロウ・マネハ・シツパイヲ・ゼンテイト・シテイル・ワタシハ・コノ・デンポウヲ・モツテ・ソノ・シツパイニ・ケイヤク・スル・一九八四ネン・十一ガツ・九ヒ」アヅチ・シュウゾウ・ガリバー・キヨウト

以下、筆者による意訳——

死んで電報が打てるものか。いや、何キロとも語ってしまったこの距離を、この時間を、この肉体を提示したい。いま、吉野に向かいつつあります。この電報が届くであろう7時、生身の私はその時、私がいる場において8時までの1時間「死んだ真似」をしています。寝ているのでも、横たわっているのでもなく「死んだ真似」を。一方、この距離は、いや時間と空間は、あなたと私の肉体を真似するだろう。真似は失敗を前提としている。わたしはこの電報をもってその失敗に契約する。1984年11月9日、アズチ・シュウゾウ・ガリバー、京都。

だが、結果として19時には江東区文化センターに届くはずだったこの電文は、「電報局員の手ちがいから」(同前)、19時はおろか、パフォーマンスの終了時刻を1時間以上も遅れて会場に配達されたのだった。ということは、会場を訪れた人たちの目の前にガリバーは結局登場せず、メッセージも届かず、企てられた「ウラトリヒキ」も失敗に終わった。だが一方で、それは本当に「失敗」だったのだろうか。まず第一に、ガリバーは「真似は失敗を前提としている」とあらかじめ電文に盛り込んでいる。「わたしはこの電報をもってその失敗に契約する」とさえ言っている。これはどういうことだろうか。

このことを考えるうえで最初に気になるのは、1984年のこのパフォーマンスの今日に伝わる(つまり今回再演された)タイトル「肉体のウラトリヒキによる失敗」は、いったいどの時点で決まったのか、ということだ。というのも、1984年では、事前にこのパフォーマンスで来場者に伝えられていたタイトルは、「ジャム・パフォーマンス(5)」だけであった可能性もあるからだ。そうでなく、もしも事前に「肉体契約:肉体のウラトリヒキによる失敗」と告知していたならば、来場者は容易に今回のパフォーマンスではなにがしかの「失敗」がもくろまれており、予告された時間のあいだにガリバーが登場しなくても、さらに言えば電文さえ届かなくても、いずれも事前に失敗が告知されているならば、失敗は順当に実施されたものとなり、結果的に失敗ではなくなってしまうからだ。もっとも、ガリバーは電文のなかで「真似は失敗を前提にしている」とあるから、あからさまに失敗が前提(告知)とされていた可能性もなくはない。けれども、先に書いたとおり、この1984年のパフォーマンスで失敗したことが、電文が定刻通りに届かなかったことを意味するならば、このタイトルは事後に付けられたことになる。

しかし、そのいずれかであるかは、この際あまり重要ではない。事前であろうが事後であろうが、「失敗」が告知された=結果的に起きたこととのあいだには実質上変わりがないのだ。なぜなら、いずれにしても「真似は失敗を前提にしている」のであり、そしてもしかしたら——それはあまり考えにくいことかもしれないけれども——ガリバーは、「真似は失敗を前提としている」ことを来場者との「契約」において証明するため、わざわざ京都からパフォーマンス終了の定刻から1時間以上も遅れて会場に電報が届くよう手続きをしていたかもしれない。少なくともそう思わせるものがこのパフォーマンスにはある。その場合、電報局員の「失敗」は打ち消され、失敗は失敗ではなく「必然」となる。文字通り「死んで電報が打てる」はずがないのだ。電報が打てるのは生者だけであり、それが本物の死者ではなく契約上の「真似」であるからには、時刻通りに電報くらい打てないはずがない。そもそも電報とは緊急性と精確さになにより特化しなければ成り立たないメディアだ。そんな大事な通信手段で、いったい勤勉実直な電報局員が1時間以上も電報の配達時刻を「まちがえる」ものだろうか。

さて、ようやくここで2022年、横浜での「再演」について触れる準備ができた。今まで書いてきたことのなかでもっとも大事で、はっきりした「肉体のウラトリヒキによる失敗」の同一性と呼べるゆえんは、「真似は失敗を前提にしている」ということだ。ということは、2022年の「再演=真似」は、いったいどのような失敗を前提にしているのだろう。最後にこの「失敗」について私たちは考えなければならない。そうでなければ再演に意味はない。

会場に到着したわたしは、入場するまでに先のハンドアウトとして配られたA4の用紙にひとまず目を通した。以上書いてきたことは、その短い時間にそこに刷られた文章を読んで、これからどのような「再演」が行われるのか予測したことを改めて書き直した、それ自体「再演」的な要素をもっている。だからわたしは最初から、ガリバーが今回「肉体のウラトリヒキ」にどのように失敗するかについてだけ着目していた。だから、会場が開けられ、来場者がそれ以上先へと行けないように広く結界がとられ、いくぶんか遠目にしか確認できない男の行き倒れたかのような姿を見ても、即座にそれをガリバーであるとは断定しなかった。確かにその姿形は、1984年に奈良県の橿原神宮前駅付近の路上で「死んだ真似」をしていたガリバーにそっくりだ。違うのは服装と、まわりに散らばっている靴や靴下(2足ぶんあった)くらいのものだ。だが、ガリバーによれば真似は必ず失敗を招き寄せ、招き寄せることで来場者とのあいだのウラトリヒキをいちいち失敗させる。しかも今回は二重の真似なのだ。まずガリバーが死者の真似をしているということにおいて。そしてもうひとつは、この死者の真似そのものが1984年の「ジャム・パフォーマンス(5)」の真似だということ。そしてさらに言えば、今回は事前に告知したタイトル「肉体のウラトリヒキによる失敗」からも、なにがしかの点で失敗することがはっきりと予告されている。

パフォーマンス「肉体のウラトリヒキによる失敗」より(2022年11月13日16時から16時半、旧第一銀行横浜支店、神奈川)

パフォーマンス「肉体のウラトリヒキによる失敗」より(2022年11月13日16時から16時半、旧第一銀行横浜支店、神奈川)

来場者がすぐに気付くのは、入場時に先のハンドアウトのほかにガリバーの名刺が配られていたことだ。そこには彼の名前のほかに住所、電話番号、携帯番号、メールアドレスが記されており、よく見ると携帯番号のところだけに赤色でチェックが入れてある。見たところ、死んだ真似をしているガリバーらしき男(全身を床面に対して伏せているので顔を確認することができない)の脇には携帯電話らしきものが落ちている。そのうち、そのことに気づいた来場者が手持ちの携帯電話でその番号に電話をかけ始めた。すると案の定、床面に落ちたガリバーのものと思しき携帯電話から呼び出し音が(ただし昔の黒電話を思わせる音で)鳴り始めた。当然、誰も出ない。男は「死んだ真似」をしているし、結界から倒れた男まではかなりの距離があるので、偶然誰かが拾って出てしまうようなハプニングも起きようがない。結局このような状態が30分間続き、終了が予告された16:30(開始は16:00ちょうど)となり、来場者は係から急かされるようにして会場をあとにした。

では、ここでは、いったいなにが「失敗」していたのだろう。すぐに思い当たるのは、来場者からはガリバーに電話をかけることに失敗し、ガリバーの側からは来場者からの電話に出ることに失敗した、というものだ。だが、そんなことは誰の目にもあきらかな失敗だ。ことはウラトリヒキであり、「死んで電報が打てるものか」と同じくらい「死んだ真似をしているのに電話に出られるものか」というのはまちがいようのない出来事であるにすぎず、それは失敗どころか成功と形容したほうが近い。そもそも1984年のパフォーマンスとは違い、ガリバーは会場に現れている。だがしかし、もしもガリバーが本当は会場に現れていなかったのだとしたら、どうだろう。床面に伏して倒れているのは、ガリバーに身の丈や姿形がよく似ている別の人が「ガリバーの真似」をしているのだとしたら? だが、それを確認するには肝心の顔が見えないし、倒れた男からは距離があって詳細の確認も難しい。これといちじるしく対照的に詳しいのは、来場者が限られているとはいえ、住所や携帯電話の番号までが印字された名刺だ。いったい、不特定の来場者にこれほどまで詳細な個人情報を配布するものだろうか。もしやこの名刺自体が「ガリバーの名刺の真似」をしているのかもしれない。そして来場者はそれをガリバーの個人情報と勘違いし、床に伏して顔が見えない男をガリバーの肉体だと「契約」上「前提」し、本人の肉体とコミュニケーションできるはずのない番号に電話をかけ続けていたのかもしれない。そういえば先の「対談レポート」でカリバーはこんなふうに言っていた。

Q:昨年のあなたの『DE-STORY』というタイトルの、240時間つづけられたあのパフォーマンスにおいても、我々は全く一種のディスコミュニケーションのなかにおかれました。

ガリバー:このキャパシティーというのは一つの消息でもあって、いわば情報とはちがったパラダイムのうえに成り立っているとしたらどうだろう。ディスコミュニケーションがすぐに消息的であるわけはないが、私のパフォーマンスのいくつかは、このようなパラダイム、パラダイム性をめぐる実験であるといえるかもしれない。

(2022年に横浜パフォーマンス会場で配布されたハンドアウトより、傍線は筆者。なお質問者が誰かは不明。もしかするとガリバー本人による質問者の「真似」?)

ここでようやく、今回のガリバー展全体に冠されたタイトル「消息」が姿を現した。消息とは意味の難しい言葉で、ふつうにとれば居場所だろうが、漢字の並びからすると「息を消す」と書き、気配を消すことへの連想から「死んだ真似」を意味するともいえる。それは住所や氏名、電話番号やメールアドレスといった「個人情報」とは根本的に違っている。そもそも情報に還元できないものだ。ということは、たとえ配布された紙片に様々な情報が刷られていたとしても、それが情報でしかない限り、私たちでは生身の本人とのコミュニケーションには失敗せざるをえないし、そこで記された情報が仮に情報としては正しかったとしても、そのことと目前で伏せっている男性との関係を一対一で結びつける保証はなにもない。いずれにせよ、わたしたちはガリバーが息をひそめて死んだ真似をしている(=消息)という行為を続ける限り、その肉体との接触において「失敗」し続けるしかないのだ。そしてこれが、1984年のパフォーマンスと2022年のパフォーマンスとを「再演」によって結びつける「失敗の将来」という過去と現在、さらには未来をめぐる同一性ではないだろうか。

その後、わたしが勤務する大学のゼミナールで今回のガリバー展について取り上げた。その流れでパフォーマンスの際に配布された名刺に刷られた携帯番号が、パフォーマンスが終了した後、どうなっているか確かめるべく、わたしは学生たちの前でその番号に電話をかけてみた。しばらくして電話に男性が出て、「ガリバーですが」と答えた。わたしはすでに面識を得ていたので先日のパフォーマンスについてのお礼を述べ、少々雑談をしてから電話を切った。それがガリバーであることにまちがいはない(はずな)のだが、わたしにとっては、パフォーマンスが「失敗」してなお、電話でも呼び出し音だけが続き、ついに本人には届かない、というのが「失敗の継続=消息の将来」のように思えていたので、当人と当日配布された情報を通じてあっけないほどかんたんに話すことができたのが、わたしにとって予期せぬ本当の「失敗」となった。

1. 現在、日本の電報は到着時刻指定まではできない。あるいは1984年の時点では社会的有用性から可能であったのかもしれないが、本稿ではあくまで批評としてガリバー自身によって残された言葉をもとに組み立てている。

*シュウゾウ・アヅチ・ガリバー「消息の将来」展は2022年10月7日から11月27日まで、BankART KAIKOおよびBankART Station(神奈川)で開催された。

筆者近況:10月より『朝日新聞』読書面(土曜朝刊)書評委員に。同委員への着任は2017〜2019年に続き2回目。書評は同紙関連サイト『好書好日』でも公開中。