「めぐるアートをめぐる」展、京都場(京都)、2019年 撮影:うえやまあつし

「めぐるアートをめぐる」展、京都場(京都)、2019年 撮影:うえやまあつし

ここ数年、障害とアートとの関係でなにか話してください、ということで、しばしば声がかかるようになった。先日も、奈良県で障害者の芸術文化推進に関する事業を運営する一般財団法人たんぽぽの家が主催した展覧会「めぐるアートをめぐる」(京都場、京都)に招かれ、話をしてきたばかりだ(*1)。仕事柄、長年にわたって美術館ではいろいろな話をしてきたが、同じ展覧会と言っても、これらの催しで出品者やそれを支えている人たちが重なることは、ほとんどない。これは「障害」を管轄するのが国でいうと厚生労働省であることから、「美術」を扱う文部科学省や文化庁のカバーする「教育」から主軸が外れていることに由来する。障害者をめぐるアートは、第一義的には教育というより「福祉」の範疇なのだ。子育てを通じての個人的な体感としては、学校(幼稚園)と保育所(保育園)との違いというのがわかりやすいかもしれない。

学校は教育機関だが、保育所は福祉施設であって、基本的には親が就業しているなどの理由から、幼い児童に対して一定の時間、保育を預かることを目的としている(私もこれには大変なお世話になった)。したがって、学校では児童の上げた学習成果についての「評価」、すなわち「成績」がつきまとうが、保育所にそれはない。たとえ同じく絵を描いたとしても、前者ではそれは優劣の評価対象となり、後者では原則、同等とされる。結果的にこれが、学校の整然として秩序を重んじる雰囲気と、保育所の一種、アナーキーな臨場感の違いとなって現れる(どちらが好きかと問われれば、それはもうアナーキーの方に決まっているが)。

「めぐるアートをめぐる」展関連イベント「障害のある人のアートの『橋渡し』を考えるためのセミナー 第3回:アートの評価を考える」(2019年2月7日)。筆者(左)と「たんぽぽの家」の岡部太郎氏。

「めぐるアートをめぐる」展関連イベント「障害のある人のアートの『橋渡し』を考えるためのセミナー 第3回:アートの評価を考える」(2019年2月7日)。筆者(左)と「たんぽぽの家」の岡部太郎氏。

それならば、なぜ福祉に関してまったく素人である私のような人間が頻繁に福祉の場へ招かれるのかというと、ひとつには、これらの展覧会が、福祉と言っても、実際には施設の外へと向けて開かれた社会的な事業の形式をとることが挙げられる。開かれている以上、当然そこでは「鑑賞」(に値する)や「評価」(に値する)といった価値概念が求められることになる。だが、最初から美術として作られた「作品」と違って、福祉的な支援によるあくまで結果としての産物を評価する、すなわち個別に質的な優劣を決めるのは、とても難しいことだ。ましてや、語の定義のうえでも機会均等でなければならない福祉の専念者ほど、個々の施設利用者が作り出す「表現」に一定の優劣をつけて世に送り出すことには、大きな抵抗感があるはずだ。私のような「批評家」が、そうした場に招かれるようになったのには、こうした背景がある。つまり、批評家は美術作品をいったいどうやって「評価」しているのか?ということだ。

京都で開かれたこの展覧会、「めぐるアートをめぐる」のタイトルも、おそらくはそこに由来している。このタイトルは、見えない部分に「障害をめぐるアートをめぐる××」といったメタレベルの投げかけを含んでおり、さらに本稿に即していえば「……障害をめぐるアートをめぐる評価をめぐるアートをめぐる障害をめぐるアートをめぐる評価をめぐる……」といった堂々巡りの自問自答を圧縮したものとみなすことができる。現場を預かる者ならではの逡巡が反映された、至極率直な名付けと言えるだろう。現場からはなかなか可視化しにくいこうした問いを、展覧会の概念を通して広く共有しようとする試みとして、本展には大きな意味があった。

「めぐるアートをめぐる」展、京都場(京都)、2019年 撮影:うえやまあつし

「めぐるアートをめぐる」展、京都場(京都)、2019年 撮影:うえやまあつし

しかし、ではどうしたらよいのか。あまり深く考えずに答えれば、対策は意外とかんたんである。既存の規範となる優れた作品の評価基準を、国の定める準拠に沿って適用するだけでよい。それなら点数化だってできるはずだ。実際、そもそもが評価に馴染まない美術のような表現を、学校制度はそのようにして一律に「評価」し、成果として「認定」し、「進級」や「卒業」の是非を判断してきた。だが、このような機械的な教育概念の適用ほど、アートにとって難しいものはない。私はここで便宜上、美術とアートを使い分けているけれども、それは、美術という語そのものが(美術館や美術大学がそうであるように)公的には国家が認可する概念であるのに対して、アートにはそのような裏付けがないことに根拠を持つ。前者は教育の一環であり、その意味で成果物としての評価も十分に可能だ。だが後者は、つまりアートは、原理的に言って「評価」には馴染まない。内在する価値を数値化できないからだ。それなら、いっそ「表現」と呼んだ方が近い。

だが、いったい誰が個人の表現を「評価」することができるだろう? それぞれの事情から発せられる、止むに止まれぬかたちの多様な表れについて、整然と数値化し、優劣を下すことができるだろう?——できるはずがない。そういうことで言うならば、美術が教育概念であるのに対して、アートはといえば、一律の評価が難しく、可能性としてはすべての人に機会均等に与えられ、たがいの関係としては対等という点で(そのアナーキーさにおいても)むしろ福祉概念に近い。

ここでの美術とアートの関係に対応するのが、実は、評価と批評の違いに当たる。批評とは、根本的に評価ではない。というのも、批評が目指すものは、目前の対象を「作品」として評価しようとするとき、一定の尺度として自明のものと考えられている価値概念を、言葉によって揺るがすことにあるからだ。この点で、<美術・教育・評価>と<アート・表現・批評>とは大きく対立する。逆に言えば、だからこそ、そのような対象を教育の制度内で臨界的に扱いうることに、美術を扱う教育の本当の可能性があると言えるだろう。

その意味では、すべての批評は(作者の言葉も含めて)印象批評であっていい。印象批評というと、むしろ悪口として使われるのが通例だが、批評のうちもっとも至難なのは、表現から受け取る主観的な印象に対し、最後まで忠実になぞりうる私的な印象批評が、にもかかわらず多くの人の共感を呼び起こすことなのだ。一定の価値観をあらかじめ設定し、機械的に価値判断を加えるような言葉は、根本的には批評ではない。それでは、すべての表現の障壁となる潜在的な価値の尺度をすぐれて相対化することはできない。

というようなことを、私は京都での展覧会のさいに話したわけなのだが、これが、その場に集まってくれた多くの人たちが求める答えであったかどうかは定かではない。しかしいずれにせよ、障害とアートをめぐる福祉の現場で、支援の産物としての(しばしば「作品」以前であるような)表現(静岡県浜松市で障害福祉施設アルス・ノヴァ他を運営する特定非営利活動法人クリエイティブサポートレッツの言葉を借りれば「表現未満」(*2)をどう「評価」するのかをめぐって、いま価値概念をめぐるある種の混乱が生まれているのは確かだろう。

その背景として、昨年の6月から施行となった法律「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(以下、障害者文化芸術推進法)」の投げかけた影響は大きい。より具体的には、この法文の「基本的施策(4)–1」に、「芸術上価値が高い作品等の評価等」と銘打って、以下のような一文があることによる。

1. 国及び地方公共団体は、芸術上価値が高い障害者の作品等が適切な評価を受けることとなるよう、障害者の作品等についての実情の調査及び専門的な評価のための環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとすること。(太字は引用者)

これは、福祉の現場に突然、教育の価値概念が導入されたことを意味する。しかも、ではどのような作品が「芸術上価値が高い」と考えられるのか、「専門的な評価」とはどのようなものなのかについての具体的な指針はいっさいない。しいて言えば、附帯決議の中に「この法律で定める施策を講ずるに当たっては、障害者の作品等の評価に際し、既存の価値観にとらわれず、幅広い作品等の価値が認められるようにするとともに、その評価によって分断や差別が生ずることのないよう十分留意すること」(同上)の一文があることによって、機械的な価値評価から生じる福祉上の不利益への懸念が示されているものの、そもそもどのような作品が「芸術上価値が高い」とされるのかについての基準が示されない以上、その都度恣意的な運用になることは避けられまい。

このことを考えるうえで重要なのは、この障害者文化芸術推進法が、文化庁から関連する各機関に通知されているということである。つまり、この法律は文化芸術を扱う点においては従来通りの省庁扱いなのだが、同時に、教育を管轄する文化庁が、厚生労働省が扱う福祉の享受者としての障害者を規定する点で、これまでの省庁の壁を大きく超えている。言い換えれば、このことによって、福祉概念に「評価」という教育概念を越境的に当てはめることが可能になっている。そしてそのさらに先にあるのが、経済的な概念の適用である。というのも、価値概念を持つということはすなわち、一定の扱いによる交換価値を持つことにほかならない。つまり、価値を認めうるものはその価値ゆえに市場での売買が可能となる。よりわかりやすく言えば、福祉概念(支援)から教育概念(評価)へ、教育概念からさらには経済概念(売買)への横断が目されている。いま一度、やはり基本的施策にある「(6)芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援」を見てみよう。

国及び地方公共団体は、芸術上価値が高い障害者の作品等に係る販売、公演その他の事業活動について、これが円滑かつ適切に行われるよう、その企画、対価の授受等に関する障害者の事業者との連絡調整を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとすること。(太字は引用者)

さらに、障害者のアートをめぐるこれらの施策を円滑に推進するための連絡調整機関として、「障害者文化芸術活動推進会議」(第1 法律の概要–4)が設けられる。その(1)には以下の通りとある。

(1)政府は、文化庁、厚生労働省、経済産業省その他の関係行政機関の職員をもって構成する障害者文化芸術活動推進会議を設け、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとすること。(太字は引用者)

こうして、障害者の表現をめぐる領域に、教育概念のみならず、突如として経済概念までもが入り混じることとなった。これは、これまでの福祉支援事業の現場からすると、たいへん大きな変化にほかならない。にもかかわらず、実際の障害者全体への福祉支援の現場全体では、この法律はほとんど意味をなさない。なぜなら、この法律が対象とする障害者の「作品」が実質上、知的障害者によるものと目されているからだ。これは法文に明記されてはいないが、実際、そのように解釈しうるかたちで盛り込まれている。法文の「1 総則」のうち「(2)基本理念–1–ア」及び「イ」を見てみよう。

ア 文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、国民が障害の有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるよう、障害者による文化芸術活動を幅広く促進すること。

イ 専門的な教育に基づかずに人々が本来有する創造性が発揮された文化芸術の作品が高い評価を受けており、その中心となっているものが障害者による作品であること等を踏まえ、障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援を強化すること。(太字引用者)

さしあたってここで注目すべきは「イ」のほうである。法文上、上位にある「ア」に倣えば、この法律による支援の強化はすべての障害者に及ぶはずだが、「イ」によって、実質的にそれは一部の障害者に限定されることになる。なぜなら、「イ」の前半部において記されているのが、欧米での「アウトサイダー・アート」や「アール・ブリュット」(デュビュッフェの本来の意味で)を踏襲するものであることが明白であるにもかかわらず、後段で「その中心となっているものが障害者による作品である」という事実は日本に独自の傾向であり、その中心を担うのが知的障害者であることは、国内の関係者には既成の事実であるからだ。けれども、それを明文化してしまうことが支援の機会均等の原則に反するためなのか、具体的に障害者のうちでも知的障害者とは謳わず、なおかつ「等」によって、対象領域を限定しない解釈の余地が残されている。

しかしそもそも、より普遍的に考えれば、「専門的な教育に基づかずに人々が本来有する創造性が発揮された文化芸術」が仮に「高い評価を受けて」いるとしても、「その中心となっているものが障害者による作品である」と断定することは、たとえ「等」の担保を入れたとしても、現実から乖離している。歴史的に見ても、アウトサイダー・アートやアール・ブリュットの有力な担い手は、障害者ばかりではまったくないからだ。それどころか、実際にはごくごく「普通の人々」(例えば労働者や専業主夫/婦、職業退職者や高齢者、そして子どもたち)がそのような創造力を発揮しうる可能性こそが、「ア」にある「文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であること」の骨子ではないのだろうか。

だが、それだけなら、わざわざ障害者を持ち出すまでもないことになる。「文化芸術基本法」だけで十分に対応が可能だろう(ちなみに同法文では第22条で、障害者だけでなく高齢者についても環境の整備その他の必要な施策を講ずる旨記されている) 。ゆえに、実際のところ「ア」が主旨とするのは、「人々の生まれながらの権利」ではなく、「障害の有無にかかわらず」の部分にあると考えられる。「文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利である」にもかかわらず、実際には既存の先入見や現行社会の様々な障壁により、それが十分に実現される機会が提供されずにいるからだ。その意味では、障害者に特化した文化芸術をめぐる法律が施行されたことは、大きな意味がある。それでもなお問題が残るとしたら、ここまで記してきた通り、法文に見られる評価や価値をめぐる規定の不透明性の方にある。

では、これらを考える上でより根幹となるはずの「障害者」の定義とは、いったいなんだろうか。障害者文化芸術推進法「1 総則」のうち「(1)定義」には「この法律において「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいうこと」とある。では、障害者基本法の規定する障害者とは誰なのかというと、以下の通りなのである。

障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。(太文字引用者)

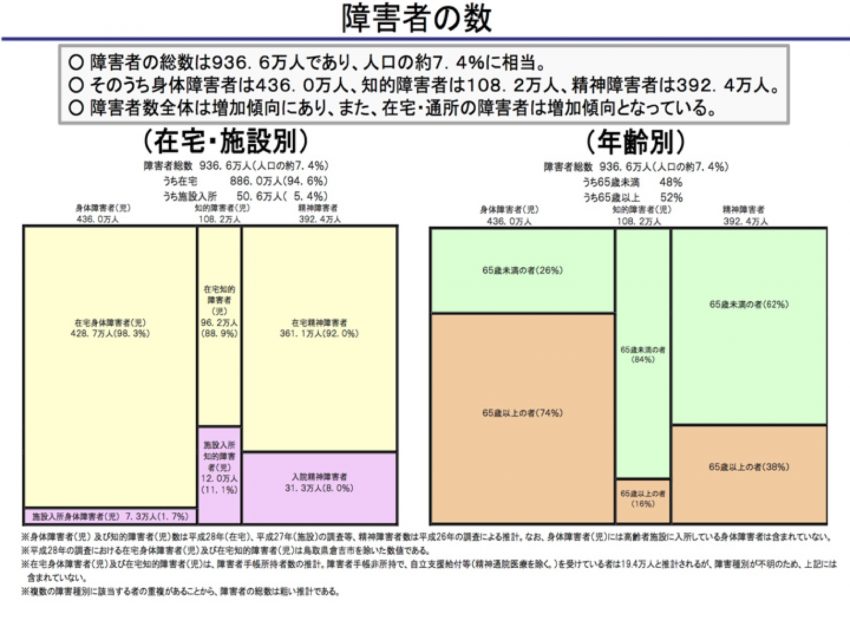

ここで大事なのは、障害の概念を従来の医療モデルを超えて、より広く社会モデルに沿って解釈するようになった現在では、障害者がすなわち障害者手帳を持つもの(=障害児・者の福祉施策の対象となるもの)とはただちに特定できない、ということである。事実、厚生労働省は、障害の概念をより広範な規模で把握するため、「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」(いわゆる「しづらさ調査」)を行っており、そこには身体障害、知的障害、精神障害のほかにいわゆる難病、認知症、アルコール依存、薬物依存等も回答の対象として加えられている。詳しくは厚生労働省のホームページを参照するとわかるが、このようなかたちで集計した結果、国は日本の障害者の総数(推計値)を平成28年付で936.6万人(人口の約7.4%)と公式に発表している(下図)。

障害者の数(厚生労働省の資料より、2018年)

つまり、字義通りに捉えれば、障害者基本法にある第2条第1号にある「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」をどのように捉えるかによっても変わってくるものの、障害者文化芸術推進法が障害者の定義を障害者基本法に倣うならば、その支援対象は潜在的には日本の人口のうち936万人超にも及ぶことになる。これは、十分に国民的規模と呼びうる大きな層を形成しており、将来的には健常者に対する障害者という呼び名そのものの見直しを根本から引き起こす可能性を孕む数字であるとは言える。

しかし逆に言えば、この結果は人が社会的生活を営むかぎり、その個性に応じてなんらかの障害(生きづらさ)を抱えるということの証左でもあるようにも思われる。もしそうなら、万人に与えられた創造の種としてのアートと障害との距離は一気に縮まる。なぜなら、すべてのアートは、現行社会の「生きづらさ」と、なんらかのかたちで関係を必ず持つはずだからだ。先に私がアートは美術と違い、優劣を定める教育よりも福祉概念と深いつながりを持つ、と書いたのは、そのような意味でのことである。つまり、福祉がアートから価値や評価の尺度を学ぶのではなく、アートこそが福祉から表現のための支援の機会均等を学ぶべきなのだ。そして、今後そのような理解が進んだとき、初めてアートは、日本国憲法第25条に規定される「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との本来の繋がりを、「障害」を通じて逆説的に得られるのではないだろうか。

1. 「めぐるアートをめぐる」展(2019年2月1日~2月11日)の関連イベントとして2月7日に開催された「障害のある人のアートの『橋渡し』を考えるためのセミナー 第3回:アートの評価を考える」。

2. クリエイティブサポートレッツのプロジェクトである「表現未満、」は、誰もが持つ自分を表す方法としての「表現」を大切にし、アート的な手法を通して、その人の存在を認めていくもの。プロジェクトの拠点「たけし文化センター連尺町」では去る2月1日~3日、「表現未満、文化祭」も開催された。

筆者近況:3月9日に、「“今の時代のニュードミュメンタリー”展2019」関連イベント「ホンマタカシ×椹木野衣」に登壇(アテネ・フランセ文化センター、東京)。3月17日、原田裕規「写真の壁:Photography Wall」展トークイベント「原田裕規×椹木野衣」に登壇(原爆の図 丸木美術館、埼玉県東松山市)。3月20日、都甲幸治(アメリカ文学研究者、翻訳家)による連続対談イベント『世界文学の21世紀』第2回「現代アートと現代文学」に登壇(神保町ブックセンター、東京)。