「現代山形考」展(「山形ビエンナーレ2018」展示プログラム「山のような 100ものがたり」内企画)での高橋源吉作品。左から「立谷川 対面石」「山寺全景」(2点とも1911年の「山寺油絵展覧会」出展作、将棋むら天童タワー蔵)、「とら」(天童市立荒谷小学校蔵)。いずれも1911年(明治44年)、油彩、キャンバス。 撮影:根岸功 写真提供:東北芸術工科大学(以降すべて)

「現代山形考」展(「山形ビエンナーレ2018」展示プログラム「山のような 100ものがたり」内企画)での高橋源吉作品。左から「立谷川 対面石」「山寺全景」(2点とも1911年の「山寺油絵展覧会」出展作、将棋むら天童タワー蔵)、「とら」(天童市立荒谷小学校蔵)。いずれも1911年(明治44年)、油彩、キャンバス。 撮影:根岸功 写真提供:東北芸術工科大学(以降すべて)

(承前)他方、今回のビエンナーレでは、「修復」を媒介に日本の近代美術についても新たな知見から展示がなされている。今日、明治期近代油画の筆頭を飾ることで知られる高橋由一の息子、高橋源吉と、やはり明治期に彫刻の分野で大きな仕事をなした新海竹太郎をめぐる展示がそれで、いずれの場合も美術史的な意義だけでなく、近代批判(石子順造)的に捉え直された郷土が果たす役割が大きい。言い換えれば「中央」からの距離で見えにくくなっていたそれぞれの存在が、山形という土地を通じて新たに発掘され、可視化されている。

個々の事例はのちに譲るとして、今回このようなことが可能になったのは、本稿で「現代山形考」展を主導した画家、三瀬夏之介による問い「修復は可能か?」に焦点を当てていることとも関連し、ビエンナーレを主催する東北芸工大の名称そのものからも垣間見ることができる。同大学は「芸術工科」の観点から2001年に設立された文化財保存修復研究センターを通じ、調査、修復、保存などを手がけてきた。ただし、技術だけに特化したものではない。これに先立ち1999年には東北文化研究センターが設立されており、一連の保存修復は民俗学、文化人類学、郷土研究の意味も兼ねているからだ。実際、同展では、二つのセンターそのものが「山のような 100ものがたり」の「出品者」として第38番、36番に数えられ、冒頭で記した「発掘」と「可視化」に大きな力を貸している。以下、オンライン閲覧可能なガイドブックを参照しながら具体的に見ていこう(*1)。

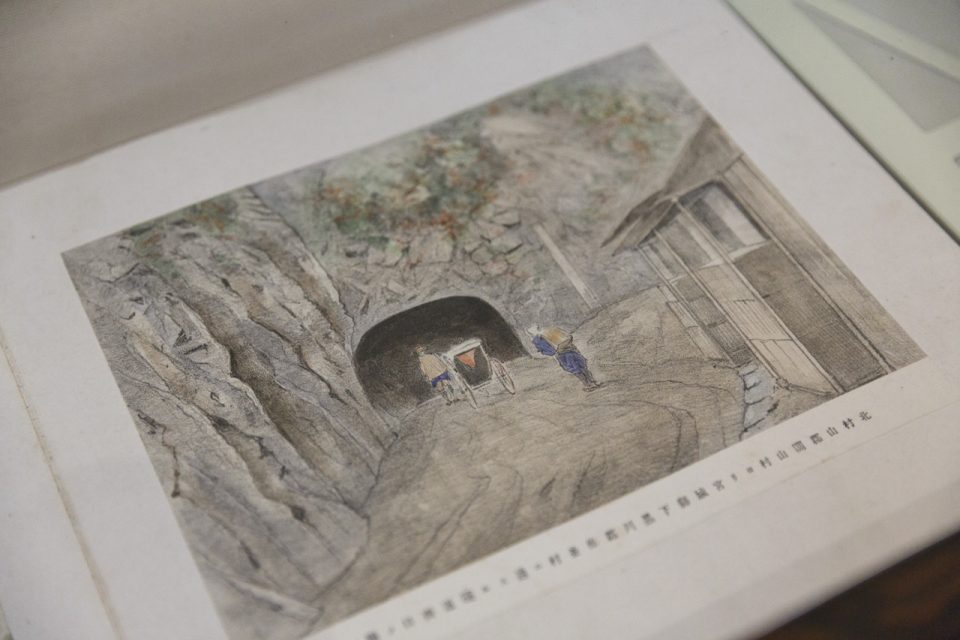

たとえば、今回の「ものがたり」のうち第42番を数える「高橋由一 三島県令道路改修記念画帖」を見てみよう。三島県令とは、山形県で初代となる県令を務めた三島通庸(みちつね)を指す。三島は1884(明治17)年、一大事業として成し遂げた山形、福島、栃木の道路開発を後に伝えるため、由一にその記録画の制作を依頼する。この時の由一による取材はおよそ4ヶ月に及んだというが、その下絵をもとに翌年、全3巻となる画帖を完成させたのは息子、源吉の手によるところが大きい。そもそも、これらの「土木記録画」は明治の新体制にとって特別な意味があった。というのも、新政府が打ち出した殖産興業の推進のためには、旧態依然とした幕藩体制を根底から刷新する全国流通網を確立する必要があり、それを支えるのは、なによりも道路に代表される中央集権的なインフラ整備であったからだ。廃藩置県を内実あるものとするためにも、開国して西洋から移入された最先端のテクノロジーをふんだんに投入し、この地域の風景を一変(近代化)させるこれらの公共事業の顕彰が、どうしても必要だった。となれば本画帖は、その成果を長く後に伝えるための実質的なプロパガンダを兼ねていたことになる。いわば、由一は筆を通じて国策の一端に進んで加わったのだ。

『三島県令道路改修記念画帖』、1885年(明治18年)、絹本、石版印刷、淡彩 山形大学附属博物館蔵

『三島県令道路改修記念画帖』、1885年(明治18年)、絹本、石版印刷、淡彩 山形大学附属博物館蔵

同じく画家であった源吉は、そのことをおそらく、由一以上に見抜いていたはずだ。というのも、源吉はもともと由一から絵の手ほどきを受けたものの、近代日本で最初の官製の美術学校である工部美術学校で正式に絵を学んでいる。名前にある通り、この時期における図画の近代化は、国家にとって、列強と戦争ができる国になるための測量や作戦を立てる工学的な意味を持っていた。だが、国民国家にとってナショナリズムの果たす役割が重視されるようになると、工部美術学校は1883(明治16)年に廃校、美術の主導権は1887(明治20)年に設立され、洋画を排し日本画を中心に据えた東京美術学校に移ることになる。工部美術学校の流れを引く画家たちは1889(明治22)年、これに対抗して明治美術会を結成、源吉はその中心人物として活躍した。しかし、1896(明治29)年に東京美術学校の主軸が黒田清輝を中心とする洋画帰朝勢力の手に移ると、明治美術会は急速に衰退、1901(明治34)年には解散にまで追い込まれる。源吉も中央の画壇との縁を切り、長い放浪生活に入ることになる。この時、足を運んだのが、かつて由一の画業を後世に伝えるために尽力した山形であった。

興味深いことに、源吉はこの時、由一の名で後世に伝えられ、みずから尽力した「三島県令道路改修記念画帖」が覆い隠すことになった明治維新以前の文化拠点を再興する試みを行っている。それが本展で「ものがたり」39番に数えられる「高橋源吉 山寺油絵展覧会」だ。近年、高橋源吉の山形での画業について詳細な調査・研究を続けている大場詩野子、小林俊介の論文(*2)から一節を引いてみよう。

明治初期までの山寺の諸部落は二口街道の物流が経済的な拠り所であったが、1876年(明治9)に山形県令に三島通庸が着任、三島が開削した関山新道、栗子トンネルが開通すると、それまで山形から仙台、太平洋岸への主要な道路であった山寺から二口峠を通過する物流は激減し、経済的な苦境に陥っている。しかしながら、山寺村、東村山郡、山形県をあげての誓願が容れられ、1908年(明治41)の東宮東北巡啓に際しての山寺行啓が実現すると、各地の新聞は山寺を「耶馬溪以上の絶景」と報道し、その名は全国に知れ渡る。行啓招聘の中心人物であった伊澤栄次の言葉を借りれば、行啓後には「火が消えたような山寺が復活し」、観光地として全国に知れ渡った。(*3)

つまり「山寺油絵展覧会」は、ほかでもない三島県令による道路事業で人と物の流れが劇的に変わり、思わぬ苦境に陥った山寺を文化的な面から振興するための、いまで言えば「芸術祭」のような役割を担ったことになる。言い換えれば、一県令による土木事業がこれほどまでに地方のあり方を変え、その「顕彰」にも、衰退した地域の「復興」にも油絵が大きな役割を果たしたことがわかる。重要なのは、土木事業や近代油画といった当時の先端技術が、東京美術学校的な中央の流れとはまた別に、山形で工部美術学校的な起源において蘇り、再び結ばれていることだ。その意味では、写真もまた最先端の技術であったに違いない。

「ものがたり」35番に数えられる「菊池新学 山形県写真帖」では、菊池の写真には由一の油絵と同じような記録画的性質が委ねられており、それらは写真帖として束ねられるだけでなく、由一の絵の構図として活用され、「三島県令道路改修記念画帖」にも潜伏=反復されている。源吉もきっと、こうした最新技術としての写真をおおいに参照したことだろう。そこでは、土木と油絵、油絵と写真が、分野の違いや価値のヒエラルキーを超え、「芸工」学的な隣接を通じ、近代の前後で同じ土地をめぐってひとつの循環をなしている。これは、東京美術学校から文展開設(1907、明治40年)へと展開していく従来の明治美術史とはあきらかに異なっている。

「御沢仏」群の展示風景

「御沢仏」群の展示風景

彫刻も、同様に山形で近代の前後を通じ奇妙な「効果」を生み出している。山形出身の彫刻家、新海竹太郎は中原悌二郎に代表される多くの後続を育て、東京国立近代美術館のコレクション展でも常連の彫刻作品「ゆあみ」(1907、明治40年)で有名だが、今年は生誕150年に当たる。だが、もとは仏師の長男として生まれたため、実は本展で「ものがたり」8番に数えられる素性の怪しい彫刻群、いわゆる「御沢仏」の成り立ちにも手を貸している。ガイドブックによると、御沢仏とは「出羽三山のひとつ、湯殿山の信仰にまつわる神仏群」を指す。「もともと岩や洞窟などの自然物」だったものが、「湯殿山参りでは御神体に続く沢を登り降りする「御沢駆け」があり、その途中にある特徴的な岩や洞窟などの自然物に神仏の名前が付けられ」たことから信仰の対象となった。すると次第にそれらをかたどって偶像化が起き、「湯殿山参りと同じ功徳があるとされ」、神仏として安置・参拝されるようになったという。実際、そのような経緯から、天界の仏様というより自然界の怪物のような形状のものが見られるのだが、これらを作ったのが、ほかでもない竹太郎の実父で仏師の新海宗慶だったのだ。しかもどうやら、竹太郎もこれらの御沢仏の制作を手伝っていたらしい。アニミズムの産物としか思えない御沢仏とアカデミックな「ゆあみ」のあいだには無限の距離があるように見えるが、実際には山形という郷土を挟むことで、むしろ無限の階調を挟んでいることになる。

その階調の具体的な事例群が、本展でも中心的な位置を占めている。「ものがたり」21番に数えられる「新海竹太郎 聖観音像」、24番「新海竹太郎 羅漢」、27番「新海竹太郎 雪」、17番「新海竹太郎 シワ゛とパルブチ」がそれらにあたるが、いずれも日本の近代彫刻のあり方を根本から捉え直すうえで欠かせない視点を提供してくれる。

新海竹太郎「聖観音像」、1925年(大正14年)、ブロンズ 山形美術館蔵

新海竹太郎「聖観音像」、1925年(大正14年)、ブロンズ 山形美術館蔵

山形美術館所蔵の「聖観音像」は、新海が「理想の観音像を求めて制作」したもので、作者自身が成長するなかで学んだあらゆる造形の要素——「少年時代に学んだ江戸〜明治初期の仏像の造形にとどまらず、奈良〜平安の観音像の優秀作やインドの仏像の要素」——が盛り込まれている。他方、「羅漢」は改めて西洋彫刻を学びなおすためフランスとドイツに渡った竹太郎が、帰国後にレリーフを多く作るようになった流れに属するもので、「きっかけはフランスでレリーフの施されたメダル作品を多く見た」ことによるらしい。レリーフは絵画とも彫刻とも定義の難しい中途半端な性質から、次第に造形の主流から後退していくが、仏壇の一大生産地であったことから、装飾的な浮き彫りに郷土的な需要のあった山形が影を落としたのだろうか、むしろそれを復活させようとしたところに竹太郎ならではの思索がうかがえる。

新海竹太郎「羅漢」1908年(明治41年)、ブロンズ 山形美術館蔵

新海竹太郎「羅漢」1908年(明治41年)、ブロンズ 山形美術館蔵

新海竹太郎「雪」1917年(大正6年) 、石膏着色(石膏原型) 山形美術館保管

新海竹太郎「雪」1917年(大正6年) 、石膏着色(石膏原型) 山形美術館保管

さらに「雪」は1911(明治44)年から始められた「浮世彫刻」で、「靴磨きや相撲の稽古といった当時の日本の社会風俗を西洋的な彫刻手法で作ったもの」に当たり、いわば「浮世絵の彫刻版」なのだという。そして、四つのなかでもひときわ出色と言えるのが「シワ゛とパルブチ」だ。これはブロンズ像の原型となる石膏像で、竹太郎の石膏原型はほとんど残っていないことからもたいへんな貴重品だが、驚いたことに2014年になって山形市の西村工場鋳造部で偶然、発見されたのだという。これらに「ものがたり」28番に数えられ、竹太郎の甥にあたる「新海竹蔵 母子」(第一次世界大戦で日本が占領したミクロネシアに派遣された人類学調査団の撮影した写真に基づくヤップ島住民の像)や31番「新海竹蔵 唐獅子」(竹蔵が制作した山形県護国神社の狛犬を縮小してブロンズ像にしたもの)を加えれば、私たちが教科書などから漠然と思い浮かべる近代彫刻史観は足もとから揺らいでしまう。

左:新海竹太郎「シワ゛とパルブチ」 1915年(大正4年)、石膏着色(石膏原型) 山形美術館保管

右:新海竹蔵「母子」、1915年(大正4年)、石膏着色 山形大学附属博物館蔵

新海竹蔵「唐獅子」ブロンズ 山形市蔵

新海竹蔵「唐獅子」ブロンズ 山形市蔵

肝心なのは、こうした異形の絵や像が、実際にその前に立って見ると、日本列島においてはむしろ私たちが日常的に目にする造形の常態のように感じられることだ。そして、それが三瀬による「修復は可能か?」という問いの延長線上に見出されたことを忘れないようにしよう。ここでの修復が物理的な修復にとどまらず、日本列島の美術をめぐる記憶の喪失をめぐる(回復ではなく)「修復」にまで及んでいることは言うまでもない。そして、おそらくはそれこそが、「修復は可能か?」と問うた、そのさらに先に三瀬が据えた「地域の修復は可能だろうか?」について考えるための大きな支えとなるに違いない。

付記1:本展を三瀬と共同でキュレーションした宮本晶朗は、地域文化財の修復・保存支援のための株式会社文化財マネージメントを経営し、日本初となる「仏像修復クラウドファンディング」なども行っている。以下は、本文に出てくる高橋源吉の油絵を修復するために山形歴史たてもの研究会の中根伸一と共同で実施した例。

https://camp-fire.jp/projects/view/44552

付記2:本展はタイトルに「現代」とある通り、山形を通じた近代の読み直しを現代と並行して行うことが大きな趣旨で、そのため数多くの現代作家の作品が展示されているのだが、それらに触れるとさらに回数を重ねる必要があり、本来の時評の性質を逸脱してしまうため、やむなく断念した。文字通り「山のような」汲みつくせない展覧会であったと言える。

*「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2018」は山形県郷土館「文翔館」、東北芸術工科大学ほかを会場に、2018年9月1日から24日まで開催された。

1. 本稿で論じる同展出展内容についての詳細は、以下も参照されたい。

『山のような 100ものがたり』ガイドブック(三瀬夏之介ディレクション)、杉の下意匠室+中島彩、2018年(https://biennale.tuad.ac.jp/2018/100mono.pdf)

2. 大場詩野子、小林俊介「高橋源吉と山寺」『文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(平成22~26年度) 平成22~26年度「複合的保存修復活動による地域文化遺産の保存と地域文化力の向上システムの研究」研究成果報告書』 東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター、2015年3月20日、pp.83-101 (http://www.iccp.jp/wp-content/uploads/2015/04/1.2.pdf)

3. 同、p.95。なお原文で三島の山形県令着任が「1976年(昭和51)」とあるのは誤記とみなし、訂正のうえ引用した。

筆者近況:11月10日、第6回「土地と力」シンポジウム『物質と生命』(2018年度多摩美術大学芸術人類学研究所+芸術学科21世紀文化論 共催)に登壇。12月9日、「スペース・プラン記録展 −鳥取の前衛芸術家集団1968-1977−」(ギャラリー鳥たちのいえ、鳥取市)関連トークシリーズ「戦後日本の前衛美術」のひとつ、「ネオポップとその時代」に登壇予定。聞き手は同展企画者で鳥取大学准教授の筒井宏樹。