目黒区美術館の開館35周年を記念し、館の誕生前後の時代である1970年代以降の作品を中心としたコレクション展を開催。宇佐美圭司、川俣正、高松次郎、村上友晴の作品とともに、作品の収集経緯やエピソードも紹介する。

目黒区美術館の開館35周年を記念し、館の誕生前後の時代である1970年代以降の作品を中心としたコレクション展を開催。宇佐美圭司、川俣正、高松次郎、村上友晴の作品とともに、作品の収集経緯やエピソードも紹介する。

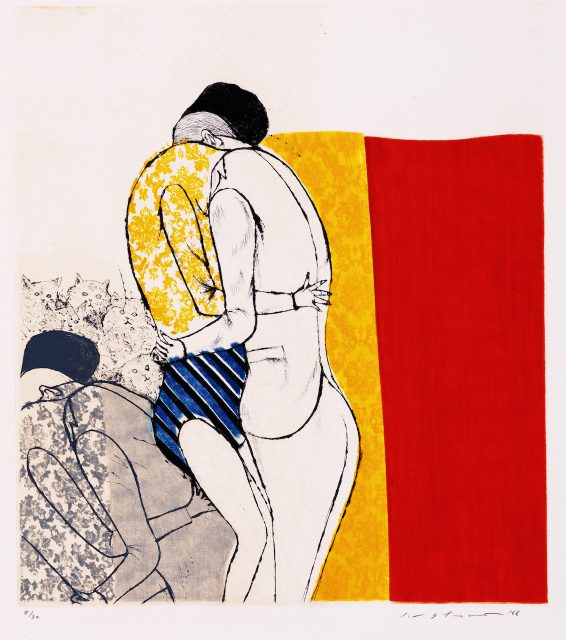

広島市現代美術館の協力により、マルチタレントとして知られた版画家・池田満寿夫をキーパーソンとして、池田が交流したデモクラート美術家協会の作家たちの1950年代から1960年代後半までの作品とともに、世界を席巻することになる戦後日本の版画を再考する。

「映像とは何か」をめぐるさまざまな問いに幅広い表現を通じて応答を試みる恵比寿映像祭。「テクノロジー?」をテーマに多様な作品を紹介。また、本年度より新作制作を委嘱する「コミッション・プロジェクト」を開始。

人間とともに暮らしながらも、人間とは異なる空間感覚や倫理観を持ち、言葉の秩序から逃れる逸脱可能な存在である猫。本展では、自由、野生、ユーモア、ナンセンス溢れる、どこか”ねこ”のような現代美術を紹介する。

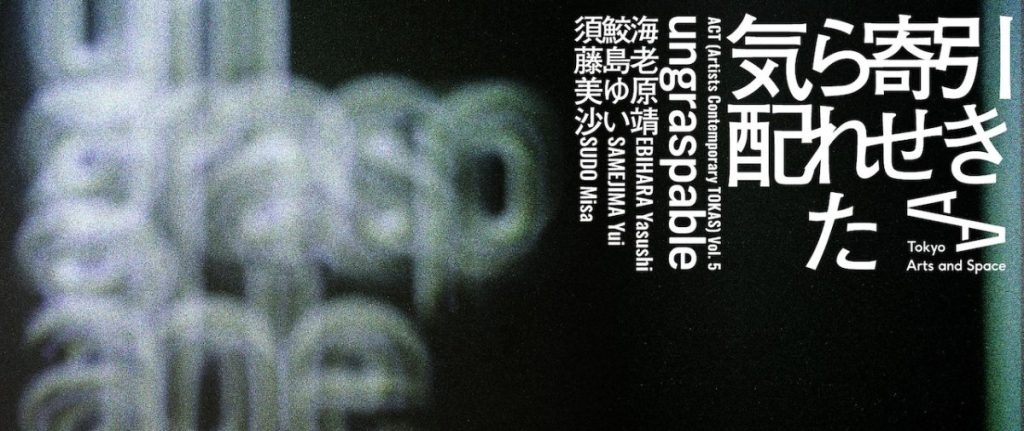

TOKASプログラム参加経験者を中心に注目すべき活動を展開するアーティストを紹介するACTの第5弾として、海老原靖、鮫島ゆい、須藤美沙の作品を通して、見えないものの存在を捉え、さまざまなスケールでその実体とイメージするものの関係性を問う。

1960年代より同時代の現代美術やサブカルチャーの文脈に依拠せず、オブジェや絵画、写真などのメディアを横断しながら幅広い制作活動を展開した美術家・合田佐和子の回顧展。

豊田市美術館の千葉真智子をゲストキュレーターに迎えたαMプロジェクト2022の最後の企画として、運動視差を利用した測量にも似た手法を通じて、人間不在の世界を描く高嶋晋一+中川周の個展を開催。

京都の山里近くのアトリエを拠点に、生活の一部として狩猟や養蜂などを実践しながら制作に取り組む井上亜美の個展。本展は、公募により採択された企画を京都芸術センターとともに共同で制作・開催・実験していく事業「Co-program」の共同開催枠として開催。

家庭用冷蔵庫や書籍など、時間を経て人々の営みの痕跡が堆積した静物を撮影した端正なモノクロ写真のシリーズなどで知られる潮田登久子の活動を振り返る。

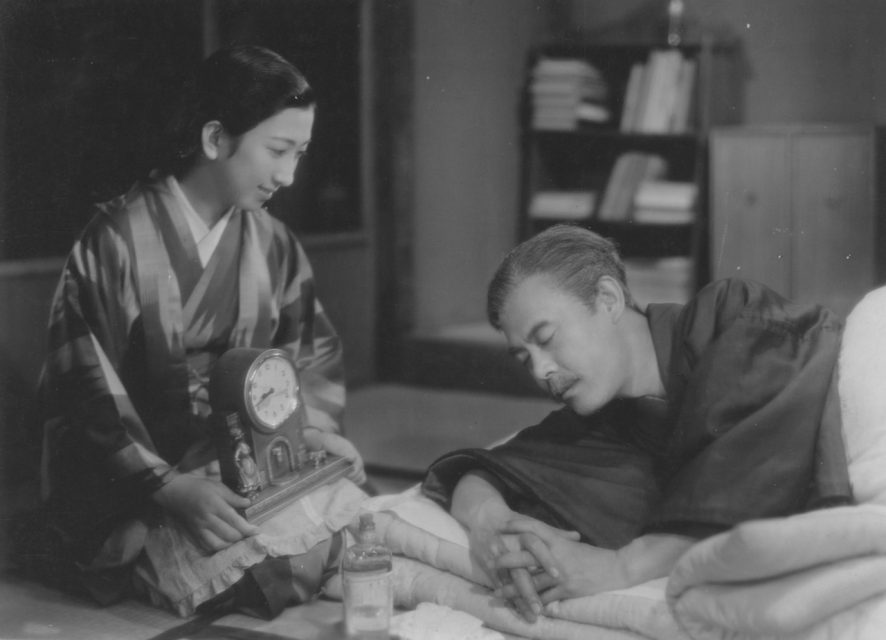

無声映画期から1960年代以前にキャリアを開始した女性映画人80名以上が参加した作品を対象に計81作品を上映する大規模な特集上映。脈々と築き上げられてきた女性映画人たちの歴史を掘り起こし、その仕事を見直すことによって、日本映画への新たな視座を切り拓こうとする試み。

シンプルな動作を通じて「人間」という存在の輪郭について考察を続けるアート・ユニット、山下麻衣+小林直人の個展。特別に制作を委託された新作《NC_045512》をはじめ、初期作から近作、未発表作を含めた57点を発表する。

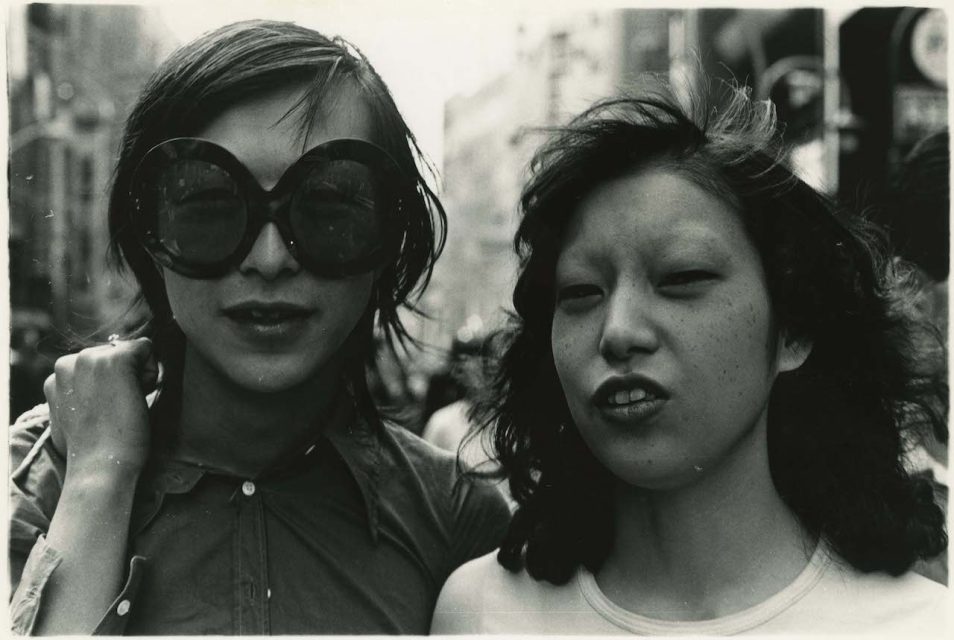

ゲストキュレーターに資生堂ギャラリーの豊田佳子を迎え、幅広い分野を横断する独創的な活動で知られた赤瀬川原平の残した未発表の写真約4万枚の中から、6名のアーティストが自身の関心の下に選んだ写真群を紹介する。