Photo: Naoya Hatakeyama

Photo: Naoya Hatakeyama

高山明/Port B 『ワーグナー・プロジェクト』とはなんだったのか: 二重化され、生成される「振る舞い」と「状況」の演劇

文 / 相馬千秋

演劇とは何か。ハンス=ティース・レーマンは論考「ポストドラマ演劇はいかに政治的か」の冒頭において、以下のように記述している。

演劇は、何よりもまず人間の特殊な振る舞いであり(演戯する、観る)、ついで一つの状況であり(ある種の集会)、それからようやく芸術であり、そして芸術の制度である。したがって、演劇の美学や政治学を論じるなら、たんに演劇的表現の研究にとどまらず、振る舞いとしての演劇や状況としての演劇を表現と関連付けねばならない。[1]

「振る舞いとしての演劇」と「状況としての演劇」、そして「芸術の制度」。演劇を定義づけるこの3つの要素について問うためには、どのような形があり得るだろうか。高山明(Port B)が仕掛けたワーグナー・プロジェクトは、今日の日本において、演劇が演劇として、劇場という制度の中で何が可能なのかを端的に示そうとする、極めて意欲的な試みであった。その試みは巨大であり、容易に言語化を許さない複雑な構造を持ちつつ、観客の経験を常に書き換えていく、ある種の流動性を特徴としていたように思われる。

この文章は、実際の上演に立ち会うことができなかった人たち、とりわけ未来においてこの上演を参照するであろう読者を想定して執筆したい。実際の上演を経験した1000名ほどの観客は、自らの観劇経験の強度に比してこの文章を物足りなく感じるはずだし、そもそも上演に足を運ばなかったシアターゴアやアート愛好者は、観劇をスルーした時点で本文をスルーしても何の不思議はない。であれば今書くべきは、むしろあの場に立ち会いようもなかった「未来の観客」に向けて、より精度の高い記述と分析を残すことだろう。本論は、9日間の上演のうち4日間[2]を費やした一観客の観劇経験から出発し、過去10年ほどPort Bにプロデューサー、ドラマトゥルクとして関わってきた視点も織り込みながら、このプロジェクトの全体像を分析的に再構成することを試みたい。

ワーグナー・プロジェクトは、2017年10月20日から28日の9日間、15時から21時の6時間、合計54時間にわたって神奈川県立芸術劇場(KAAT)の大スタジオで「上演」された。演劇の上演(Performance)とは「振る舞い」が行われる場であり、それは通常、パフォーマンスを遂行する「演者の振る舞い」と、それを観る「観客の振る舞い」によって成立する。今日、日本で観劇を行う観客は、「上演されるものを観る」という「観客の振る舞い」について、あらかじめ一定の前提を共有していると言っていいだろう。事前にチケットを購入する、決められた日時に劇場へいく、上演中は指定された席に座って静かに鑑賞する、などが想定され、その手順やルールについて改めて特別な確認をする必要はない。

しかしワーグナー・プロジェクトにおいては、そもそも観劇する以前から「観客の振る舞い」が問われていたように思われる。通常の上演においては、一度劇場に足を運べば、1時間から長くても数時間そこにいればチケット代金に見合ったなんらかの出し物が提供され、ある程度完結した観劇体験が得られることが約束されている。だが、ワーグナー・プロジェクトにおいては、9日間56時間の上演の間、すべての瞬間は反復されることなく一方向に進み、二度と同じ上演はやってこない。つまりチケットを購入する段階から、観客は上演の全てを見ることができない、という条件に合意することが暗に求められる。この時点で、上演というものを一つの統合された美的経験として期待するシアターゴアをふるいにかけてしまう。

観客としての振る舞いは、劇場内部に入ってからも問われ続ける。公演会場に入場する観客がまず目にするものは、建設現場によくあるような単管パイプの骨組みである。(実際、子供の観客達は「工事現場みたい!」と歓声をあげていた。)両サイドに単管パイプで仮設されたグリッド状の空間が上下三段に展開され、その中央には、通路とも広場ともとれる細長のスペースが伸びている。どこが舞台で、どこが客席で、どこが通路なのかは判然としない。そこでは、出演者らしき人々も、スタッフも、演出家も、カメラも、なんの法則もなく自由意志によって上下左右に移動しているように見える。観客はさしあたりどこかに身を落ち着けようとするのだが、腰を下ろした途端に、自分が、リアルタイムで場内の様子をスクリーンに映写するカメラの視線や、対岸の観客の視線に晒されていることに気がつく。もしかしたら自分が腰を下ろしたこの場所は、ステージ上なのか? そうかと思えば、すぐ横をカメラクルーが行き来する。ここはただの通路なのか? それとも安住が許されない客席なのか?

建築家・小林恵吾によって設計されたこの特異な空間全体が、舞台でもあり、通路でもあり、客席でもあるらしい、ということを観客が理解し始める頃、『ニュルンベルグのマイスタージンガー』の上演はすでに何の合図もなく始まっている。それがワーグナーの楽劇そのものの上演でないことは了解済みだとしても、一体、何をもってこの9日間の試みが『ニュルンベルグのマイスタージンガー』の上演足り得るのか。この前代未聞の上演を企てた高山明は、楽劇に現れる全モチーフを全て序曲に盛り込むワーグナーさながら、9日間で展開される主要モチーフを、すでに初日のプログラム、とりわけ冒頭に配置された磯崎新への公開インタビューで明らかにすることを躊躇わなかった。

磯崎と高山の出会いは2011年にさかのぼる。高山の『国民投票プロジェクト』[3]の対談相手として招かれた磯崎は、以後、自らが企画する複数の都市プロジェクトに高山をプランナーとして招き入れ、演劇/劇場史をともに考察しながら、都市における祝祭のあり方について対話を続けてきた。それゆえここ数年の高山のプロジェクトは、磯崎から提出された問いへの演劇的応答という側面を多分に持つ。ワーグナー・プロジェクトもその例外ではなく、磯崎とともに思考してきた祝祭論や都市論の延長線上に考案されたものといって差し支えないだろう。

かつて丹下健三の元で働いていた30代の磯崎は、1970年の日本万国博覧会において、開会式・閉会式はもちろん、万国の出し物が集結するメイン会場「お祭り広場」の企画、設計を担当した。国家的な祝祭に対し建築家として解を求められた時、そこにどのような広場を出現させるべきか。それは単に明るい未来を照らすものだけではなく、負の過去をも引き受けるものでなければならない。この広場の象徴として設置された岡本太郎の『太陽の塔』の背面には「黒い太陽」が描かれ、広場の裏側の世界を支えている。高山は、国家的祝祭イベントに加担したことを悔いもした磯崎への応答として、この「黒い太陽」をワーグナー・プロジェクトに引用したことを明かす。確かに奥の天井からは、黒い巨大な球体が吊るされており、空間全体を鈍い光で照らしているかのようだ。つまり、ここワーグナー・プロジェクトの上演場所は、「お祭り広場」の裏側であり、華やかな祝祭の影に出現するストリートであることが宣言される。

磯崎のプレゼンテーションは、万博を経由して、やがて古代ギリシャからワーグナーにいたる劇場史へと展開する。ワーグナーが建築史上においても極めて重要なのは、自らが創作する楽劇を最も理想的な環境で観客に届ける装置を、バイロイト祝祭劇場において具現化し、それが今日に至る近代的劇場モデルとして全世界の劇場建築に適用されているからである。それまでのバロック型オペラ劇場で定番であったロイヤルボックスや桟敷席をなくし、どの位置からも舞台に集中できるよう階段状に観客席を配置、オーケストラピットを観客の視界に入らない位置まで下げ、上演中は観客席を暗転するというルールを徹底した。こうして観客を楽劇に集中・没入させるためにデザインされたバイロイト祝祭劇場は、古代ギリシャ劇場を同時代に蘇らせ、神話的世界と自身の総合芸術を接続しようとしたワーグナーの夢の結晶でもあった。

だが熱狂的なワーグナーの擁護者であったニーチェは、このバイロイト祝祭劇場によりワーグナーに失望し、こけら落としの上演にさえ立ち会わずにその場を去ったという。磯崎に言わせれば、ニーチェがそこに見たものは、アポロ的な統合と完成であり、ニーチェが希求するデュオニソス的な混沌と生成ではなかったからだという。このエピソードを受けた高山は、ニーチェがワーグナーに期待したもの、すなわちデュオニソス的な混沌と生成から生まれるものを受け止める場こそ現代に作りたい、つまりこのワーグナー・プロジェクトこそが「あり得たかもしれないワーグナーの上演」を試みるものであると宣言した。磯崎との対話は、のち9日間をかけて、近代劇場/演劇の一つの極点としてのワーグナーを解体していくための切り口を提示する、まさに序曲として機能していたと言っていい。

続いて行われたのは、9日間の上演を担う「ワーグナー・クルー」の選抜オーディションだ。そもそも作品の上演を体現するパフォーマー全員を、公演初日に初対面の志願者から選ぶことは、よく言えば挑戦的な、悪く言えばかなり無謀な設定である。実際、直前まで志願者数は全く読めず、各地のサイファーを巡って募集チラシを撒き続けていたスタッフは肝を冷やしていたという。蓋を開けてみれば中学生から中年まで、セミプロの歌手から数日前にラップを始めたという少年まで、多種多様な志願者が50名ほど集まり、無事に初日の歌合戦/オーディションはスタートした。

オーディションの冒頭では、9日間のいずれかのタイミングで「ワークショップ講師」として介入する8名(ラッパーのダースレイダー、Kダブシャイン、GOMESS、歌人の斉藤斎藤、詩人の山田亮太、アーティストの瀬尾夏美、演出の高山明と演出助手の田中沙季)が審査員として登場し、自らの審査基準を披露した。彼らは「うたう」ことのプロフェッショナルだが、そこには、うた、歌、詩、唄といった複数のヴァリエーションが存在する。彼らは、自らの言葉を他者に伝えるという極めて原初的な表現とどう向き合っているのか。例えば歌人の斉藤斎藤は、「そこで語られている言葉が、その人の体重に見合っているか」という審査基準を披露したが、その言葉自体が、2日後に行われた斉藤斎藤による短歌ワークショップを予告するものとなっていた。つまり、8名の審査員が語る「うた」への態度表明が、このプロジェクト全体を編み上げていくために引かれた補助線としても機能していたと言っていいだろう。

オーディションは、ダースレイダーによるテンポ良い司会のもと、志願者が一人ずつ審査員の前に登場し、3分間の間、自らの「うた」を自由に披露するという形式で進行していく。ただでさえ四方を多数の観客とカメラが取り囲む中、横一列に並んだ審査員を前に一芸を披露するのは、どんな度胸の持ち主でも相当の負荷がかかる。ましてや一度も劇場に足を踏み入れたこともないような、10代、20代のラッパーたちにとっては、張り裂けるほどの緊張を味わった3分間であったにちがいない。カメラは、震える声で揺れ動く志願者達の表情をスクリーンに拡大し、それにより、極度の緊張感と高揚感が場内に伝播していく。まだ声変わりも終わりきっていない声で不器用にラップする少年、高校の制服姿で現れた女子ラッパーなど、もはや演劇や劇場とは無縁の若者たちが、ただ何かを求めてそこに身を晒す姿は、それだけで胸を打つものがあった。だが無慈悲な歌合戦は、公開審査という形で残酷な審判を次々と下していく。各審査員が最初に名前を挙げたものは早々と合格となり、意見が割れた志願者は該当者同士のバトルで決着が図られ、その結果、18名のワーグナー・クルーが選出された。

この初日を『ニュルンベルグのマイスタージンガー』上演の序曲とするならば、2日目から8日目に至る7日間は、物語が日々展開していく本編にあたるが、その大部分の時間が「ワークショップ/学校」として設定されていたことは、このプロジェクトの最も確信的な選択に違いない。ワーグナー・クルーたちは、放課後や仕事帰りに、次々とこの劇場/広場へと集まってくる。あたかもそこがストリートのように、地べたや階段に座りながら講師のワークショップに参加することになる。

詩人の山田亮太によるワークショップ「詩の書き方—あなた自身の規則を立てて、それに従うのです」

Kダブシャインと開津広によるレクチャー「HIP HOP 実践編」

吉田雅史によるワークショップ「ビートの仕組み」

斉藤斎藤「短歌をつくるI 」「短歌をつくるII」

開津広によるレクチャー「HIP HOP 理論編」

瀬尾夏美によるワークショップ「聴く身体/ことばの置き場所を考える」

ダースレイダーによるワークショップ「言葉のグルーヴ」

山下陽光によるワークショップ「バイトやめる学校」

管啓次郎によるワークショップ「無言/ライティング」

GOMESSによるワークショップ「音としての言葉」

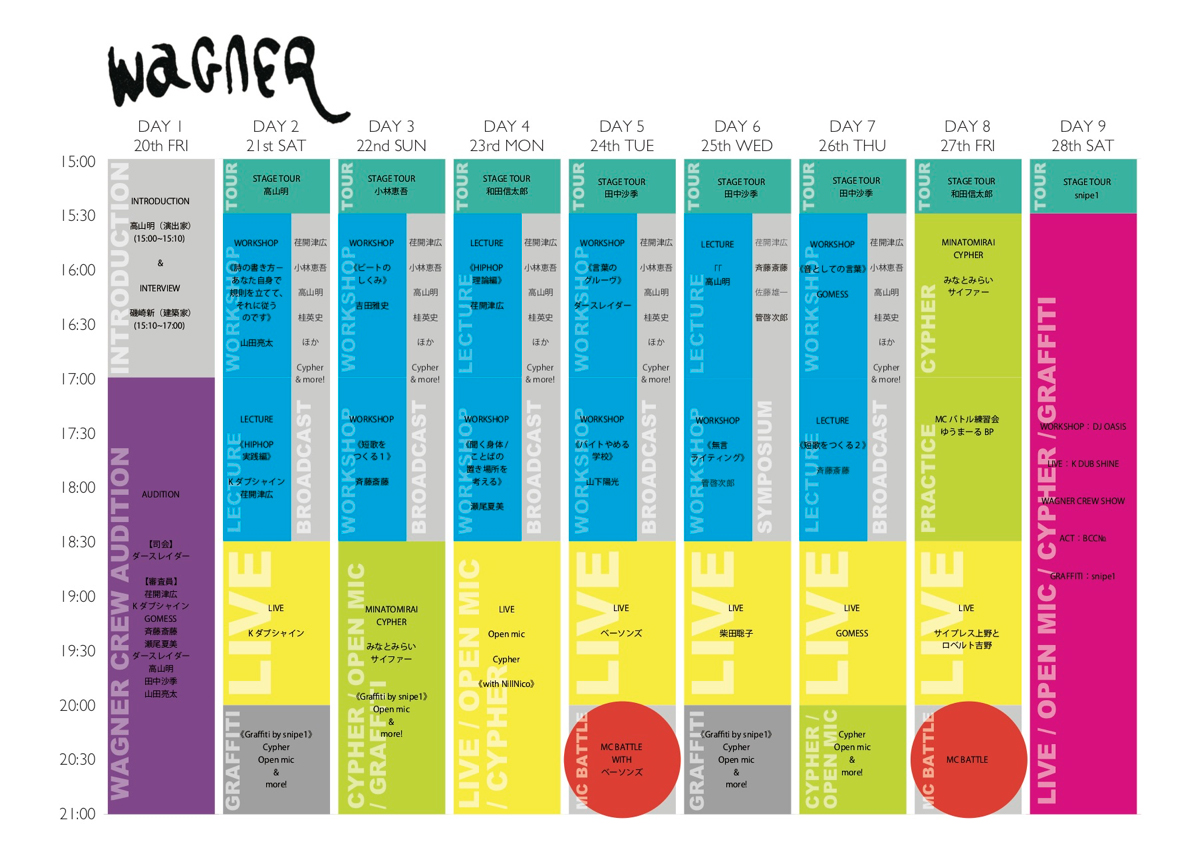

図版:9日間のワークショップ・タイムテーブル

図版:9日間のワークショップ・タイムテーブル

一回につき2時間から3時間かけて行われるこれらのワークショップは、初日に選抜された18名のクルーのみならず、その場に居合わせた観客も自由に参加することができるが、そこに貫かれた共通のテーマが「ことば」と「うた」であることは、講師の人選とタイトルを見ても明らかだろう。

そもそもクルーの中には、大学はおろか中学や高校にもあまり行っていないような10代の若者もおり、既存の学校教育からはドロップアウトしている者も少なくない。学校にも家庭にも居場所がない彼らはストリートで人間関係を築き、日々の鬱憤を発散している。そんな彼らがオーディションで披露したことばは、良くも悪くも極めて等身大の「自分語り」だった。主語は自分(オレ)。友達いない、片親いない、学校行ってない、彼女に振られた、借金があるなど、自分の傷口をさらけ出すことばは、切実だが自分との距離感がなく、どうしても自虐ネタの発散という域を出ない。押韻を前提とするHIP HOPの技術も追いついていないため、即興的に彼らの口から繰り出される言葉は、彼ら自身が扱いやすい感情やエピソードだけが上滑りしてしまう。

Kダブシャイン、ダースレイダー、GOMESSら独自の思想と方法論を持つラッパーたち、山田亮太、斉藤斎藤、管啓次郎ら、言葉を紡いで生きる詩人・歌人たち、さらに表現方法と生き方そのものが等価にある瀬尾夏美や山下陽光といったアーティストたちによって行われたワークショップは、クルーの言葉を「自分語り」から引き剥がし、抽象化し、もう一度本人の身体に落とし込むプロセスを踏むために考案されていた。

例えば筆者が実際に聴講した瀬尾夏美のワークショップでは、クルーが二人一組になって、相手が語る「特別な風景」の描写やエピソードを、自分の「うた」に変換するというものだったが、そこでは、他者の言葉に安易に同調するのではなく、他者の身体や知覚にいったん憑依した上で、主語をずらしていくという、極めて高度な表現方式が試みられていた。これらのワークショップが、基本的には各講師の専門性や技術をベースとしながらも、うた、歌、詩、唄というヴァリエーションの中で、表現することの態度そのものを伝授するという方針は、一貫して演出されていたように思われる。

これらのワークショップにおいて重要なのは、その成果がすぐ目に見える形で現れることではない。むしろ重要なのは、これだけぶっとんだワークショップを1週間、集中的に浴びる学びのプロセス自体が、この作品のリハーサルであると同時に上演にもなっている、という構造そのものであろう。通常の舞台であれば、上演(Performance) は、リハーサルの成果を踏まえて再現(represent)されるものである。しかし本プロジェクトにおいては、パフォーマーたるクルーが選ばれ、日々学ぶプロセスそのものが「上演/パフォーマンス」と位置付けられ、上演を担うもの、すなわちクルーの身体、声、ことば、それを取り巻く状況などは、その都度生成され、変化し続けていく。あらかじめ決められ、再現されるものは何もない。

その一部始終を「観劇」する前提の観客たちも、一見、何の特別な演出もないワークショップの時間が散漫に流れていく様子に、最初は強い戸惑いを感じる。だが、ワークショップを鑑賞するという、ありそうでない経験に一定時間身を委ねていると、クルーの存在を媒介としながら、自分自身も「学ぶ」という行為を豊かに需要していることに気がつき始める。つまり、「観る」という「観客の振る舞い」が、徐々に「学ぶ」という「演者の振る舞い」へと重なり合っていくのを体感するのだ。

ワークショップの後には、毎晩のようにゲストのラッパーやDJによるライブ、グラフィティ・アーティストsnipe1によるライブペイティング、外部のラッパーも交えたサイファーやMCバトルが繰り広げられ、劇場はさながらストリートの様相を呈していく。そもそも町人による歌合戦の物語である『ニュルンベルグのマイスタージンガー』を、現代において問い直すにあたり、劇場をストリートに、オペラをHIP HOPに、歌手をラッパーに置き換えるというのは、高山の演出意図として明らかだろう。しかし、もともとストリートで生まれ、今日もどこかのストリートで生成し続けているグラフィティやサイファーを、劇場という見世物装置の中で再構成するだけなら、それは現実から舞台への一方的な搾取に陥ってしまう。

その罠に陥らないための負荷が、常に上演全体の演出にかけられ続けていた。つまり、劇場空間で生成されるものが、ストリートで生成されるものと等価となるための絶対的条件として、その場で生成するものを徹底して受け入れていくという態度が、演出側にも貫かれていたように思われる。そのリスクは、パフォーマンスが著しく停滞したり、破綻したりする瞬間にむき出しになるのだった。例えば4日目のサイファーでは、フリースタイルを自由奔放な自己表現と勘違いをするクルーのパフォーマンスに耐えかねた演出家が途中で介入し、ひたすらダメだしをするという一幕があった。上演は中断され、その後は終演まで、クルー全員が反省会のように輪になって話し合うという居心地の悪い時間が観客の目前で続いた。その話し合いの内容は輪の外には聞こえないため、観客にはひたすら散漫な時間が流れるのだが、この見世物なき状態さえも台本なき上演の一部であり、日々生成されるものの結果として受け入れていくという意思が、プロジェクトの通奏底音として流れ続けていたことは特筆しておくべきだろう。

写真下 Photo: Naoya Hatakeyama

劇場空間は、こうして日々生成するものを受け止めるプラットフォームとしても巧妙にデザインされていた。レクチャーやワークショップの記録は、メディアクルーと呼ばれる若手アーティストの一群によって、次の日までに劇場内のどこかに映像や写真で展示され、ドキュメント化されていく。グラフィティ・アーティストSnipe1によるペインティングは、日を追うごとに無限に増殖し、気がつけばグリッド状に空間を仕切っていた壁という壁を埋め尽くしていた。

日々新たな情報が書き加えられる劇場空間は、連日企画された「場内ツアー」によって、見て回ることができるのだが、それを担当するスタッフの視点によって、全く異なるツアー解説が用意されていた。例えばメディア・ディレクションを担当した和田信太郎によるツアーでは、日々生成し変化する、状況としての演劇をいかにドキュメント化することが可能かという問いが、本人の研究領域や歴史的文脈と合わせて考察され、観客とシェアできる内容となっていた。まさにアート・ドキュメンテーションに関する巨大な問いを、実践と同時進行で考察していくというスリリングな取り組みなのだが、その問いについて誰よりも学ぶことができるのは、和田自身であろう。つまりこのプロジェクトは、上演を成立させるために日々労働するスタッフにとっても一種の学びの場としても設計されていることが明らかになってくる。

かくして、9日間の上演が蓄積され続けた劇場空間は、最終日にはすっかり巨大なメディアインスタレーションの様相を呈していた。それは9日間の上演を別の形に置き換えた展示空間であると同時に、引き続き『ニュルンベルグのマイスタージンガー』の上演を支える舞台装置であり、通常の劇場ルールを無効化する振る舞いをひたすら誘発する有機的な磁場でもあった。ひとつひとつ異なるバラバラな時間、言葉、声、身体、視線、振る舞いが、無理やり統合されるわけでもなく、しかし何かしらの必然性を帯びて存在し、時に交錯する。場内で振舞われたタイ料理の匂いも、激しく踊るラッパー達の汗も、乳幼児の鳴き声も、徹夜続きで仮眠をとるスタッフも、あらゆるものがそこに共存し、緩やかに関係し合う空間。それはストリートそのものであった。ただ通りすがることもできれば、腰を下ろして目的なく行き交う他者を眺めることもできる。いつの間にか誰かが踊り、歌っても、それは強制的な視線の対象とはならない。どこかで何かが始まり、関係が連鎖し、いつの間にか収束する。レーマンの言葉を借りれば、そこには「振る舞いの演劇」を無限生成する「状況の演劇」が出現していたと言えるだろう。

Snipe1によるグラフィティ

Snipe1によるグラフィティ

Photo: Naoya Hatakeyama

Photo: Naoya Hatakeyama

楽劇『ニュルンベルグのマイスタージンガー』のフィナーレと同様に、最終日はワーグナー・クルーによる歌合戦というフレームが設定されていた。だが歌合戦の開始前に、すでに集まった大勢の聴衆の前で始まったのは、またしてもリハーサルだった。クルー達が、それぞれ本番で披露したいパフォーマンスの方針について相談し、演出家や音楽監督がアドヴァイスする時間が引き続き流れる。バックステージのすべてがステージ上に乗せられるという徹底した演出は、フィナーレの歌合戦でさえものがひとつの学びの場であり、通過点であることを示していたのである。

その後、Kダブシャインのライブで高揚極まった劇場内では、大勢の観客がところ狭しと自分の居場所を確保してその瞬間を待った。パフォーマーは、演出家が指定した順番で、ひとりひとり、黒い太陽に向きあう形で登場する。ラップをするもの、詩を朗読するもの、踊るもの、沈黙するもの、書道をするもの、着ぐるみを着て演じるもの。それは「うた/歌/詩/唄」であると同時に、彼ら、彼女らの切実な「うったえ」でもあった。自分が何者なのか。自分が何を求め、ここに立っているのか。それを明確に言語化するのではなく、ビートに乗せて、あるいは張り裂けそうな静寂の中に、「うたう」という振る舞いとして提示すること。日常のルールや社会の規範においては耳を傾けられることのない人々の声が、確かにこの場に持ち込まれ、響きわたっていた。その声にただ耳を傾けるために組織されたそこは、街の広場であり、劇場であり、日常が解除された祝祭的空間そのものであった。

Photo: Naoya Hatakeyama

Photo: Naoya Hatakeyama

Photo: Naoya Hatakeyama

Photo: Naoya Hatakeyama

さて、ここまで上演の時間軸に沿って言語化を試みたワーグナー・プロジェクトであるが、畢竟、それらの記述が全体においてはほんの一部分でしかなく、また他の参加者は全く異なったものを経験している可能性が高いことを書き添えておかねばならない。どれだけ緻密に記述したとしても、全体を統合し俯瞰的に把握することが困難な上演であったという事態こそが、このプロジェクトの最大のコンセプトであるとさえ言えるのかもしれない。それは、そもそも54時間のすべてに立ち会うことが不可能だからという単純な理由だけではない。このプロジェクトにおける最大の挑戦が、あらゆるものを固定化せず、その都度入れ替わり可能な状態に留めておく、その状況の設定にこそあったのではないか、と思われるからである。

本番はリハーサルと入れ替わり、ステージはバックステージと入れ替わる。学ぶことが教えることと入れ替わり、ゲストとホストが入れ替わる。劇場空間はストリートと入れ替わり、見るものが見られるものへと入れ替わる。二重化され、ずらされ、いつのまにか相互に入れ替わっているこれらは、対立も統合もされないまま、ある状況を自然と形づくっていく。その状況を、どこからどのように受容するかは、参加者に委ねられており、その受容によって、参加者自身もまた、揺さぶられ、何ものかと入れ替わり、生成変化していく。だから、何かを掴んだという確信が持てない。そこにいる「私自身」が、どんどん書き換えられていくのだから。

レーマンが言うところの「振る舞いとしての演劇」を誘発させ「状況としての演劇」を生み出すことで、高山が問いたかったものは何か。それはおそらく、高山が意図的に二重化したもの、劇場と学校、つまり演劇を成立させる制度としての劇場であり、学びを成立させるための制度としての教育(学校)である。その二つが重なり合う場所として高山は、通常は制度の外にあるはずの場所、すなわちストリートを選択した。そもそもストリートは、高山がこれまで10年以上かけて多数のプロジェクトを展開してきた主戦場であったが、10年ぶりに劇場を使うことになった高山は、劇場で行われる「表現」や、学校で行われる「教育」をあえてストリートにおいて二重化することによって、その両者に内側から揺さぶりをかけることを試みたと思われる。

その試みは、確かに現象としては9日間の演劇的実験にすぎないかもしれない。しかしワーグナー・クルーのひとりが「あの9日間があったからこそ、10日目、11日目を勝手に自分でつくって、そのなかで表現が拡張されているという感覚がある」[4]と語ったように、この上演の生成に立ち会った人々に植え付けられた「表現/学び」という振る舞いは、これから時間をかけて、私たちパフォーマー/観客の内側から、世界を書き換えていくにちがいない。それこそが、ニーチェが夢見たディオニソス的な生成の演劇であるとしたら、それはどこにも統合されずに、ただ個々人の中に、静かな、しかし革命的な生成変化を生み出していく力となるはずだ。ワーグナー・プロジェクトはその生成変化を生み出すための、最もラジカルで未来的な「都市の祝祭」として確かに存在したし、これからもまた時と場所を変えて、存在していくものになるだろう。

[1] 藤井慎太郎監修、F/Tユニバーシティ編『ポストドラマ時代の想像力』白水社、2014年、p.227 「ポストドラマ演劇はいかに政治的か」林立騎訳

[2] 2017年10月20日(金)、23日(月)、27日(金)、28日(土)の4日間

[3] フェスティバル/トーキョー11で上演されたPortのプロジェクト。

[4] 「J-WAVE SELECTION WAGNER PROJECT 9日間のラップの学校?」インタビュー 2018年2月4日放送

写真はクレジットがあるもの以外はすべて©︎ワーグナープロジェクト

KAAT × 高山明 / Port B『ワーグナー・プロジェクト』

―「ニュルンベルクのマイスタージンガー」―

2017年10月20日(金)~28日(土)

KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ

http://www.kaat.jp/d/wagner_p

プロジェクトURL:http://www.wagnerproject.jp/

相馬千秋|Chiaki Soma

早稲田大学第一文学部卒業、リュミエール・リヨン第二大学文化人類学・社会学大学院DESS課程修了。横浜の舞台芸術創造拠点「急な坂スタジオ」初代ディレクター(2006-10)、国際舞台芸術祭「フェスティバル/トーキョー」初代プログラム・ディレクター (F/T09春〜F/T13)、文化庁文化審議会文化政策部会委員(2012-15)などを歴任。2014年仲間とともにNPO法人芸術公社を設立、代表理事に就任、法人の経営や各種事業のディレクション全般を行う。2015年フランス共和国芸術文化勲章シュヴァリエ受章。2016年より立教大学現代心理学部映像身体学科特任准教授。2017年より「シアターコモンズ」実行委員長兼ディレクター、「シアターコモンズ・ラボ:社会芸術アカデミー事業」ディレクターを務めるなど、演劇、美術、社会関与型アートなどを横断するプロジェクトのプロデュース、キュレーションを国内外で多数手掛けている。2018年より「あいちトリエンナーレ2019」のキュレーター(舞台芸術)も務める。