2014年のある騒動に想を得て生まれた展覧会。その観賞を通じて、重要な出来事さえ情報として次々と消費される時間の濁流のなか、その流れが向かう先と、いま我々が自らの居場所を確かめる重要さを考察する。

2014年のある騒動に想を得て生まれた展覧会。その観賞を通じて、重要な出来事さえ情報として次々と消費される時間の濁流のなか、その流れが向かう先と、いま我々が自らの居場所を確かめる重要さを考察する。

硲伊之助は生涯4度の渡欧でマティスにも師事し、東京美術学校助教授、日本美術会委員長等も務めた。しかし後半生は石川県で古九谷の制作に注力する。その変化と不変の探究を、硲伊之助美術館を訪ねて考察する。

2019年5月、ジェフ・クーンズの「ラビット」がクリスティーズ・ニューヨークにて、存命美術家の作品としては史上最高額の9107万5000ドルで落札された。同作に思い入れもある筆者が、その意味を再考する。

今年1月から4月にかけて開催され話題となった大規模個展「イケムラレイコ 土と星 Our Planet」を通じて、作家の表現の根源にあるものを探る。

障害とアートとの関係をめぐり、<美術・教育・評価>と<アート・表現・批評>の違いや、2018年に施行された「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」を通じて論考する。

1968年、「脱出計画」と冠した檄文で動き出した鳥取の前衛芸術家集団。地域の芸術シーンの閉塞的反復から脱する道を探ったそのまなざしを、東京五輪、大阪万博という大きな「反復」が迫る現在にとらえ直す。

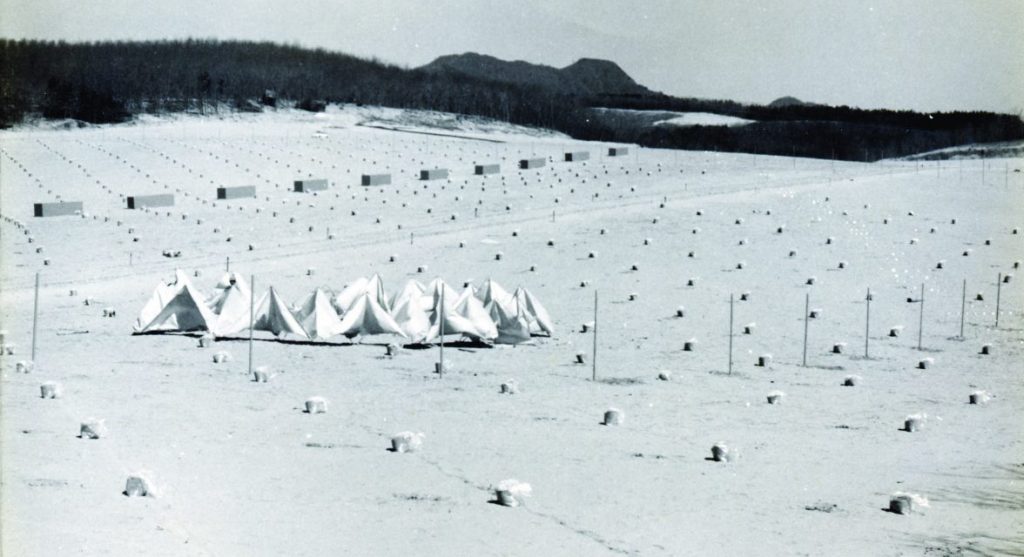

列島各地が災害に見舞われた2018年。筆者はこの年最後の寄稿で、60年前の災害の記憶を今につなぐ、ある展覧会をめぐって論考する。

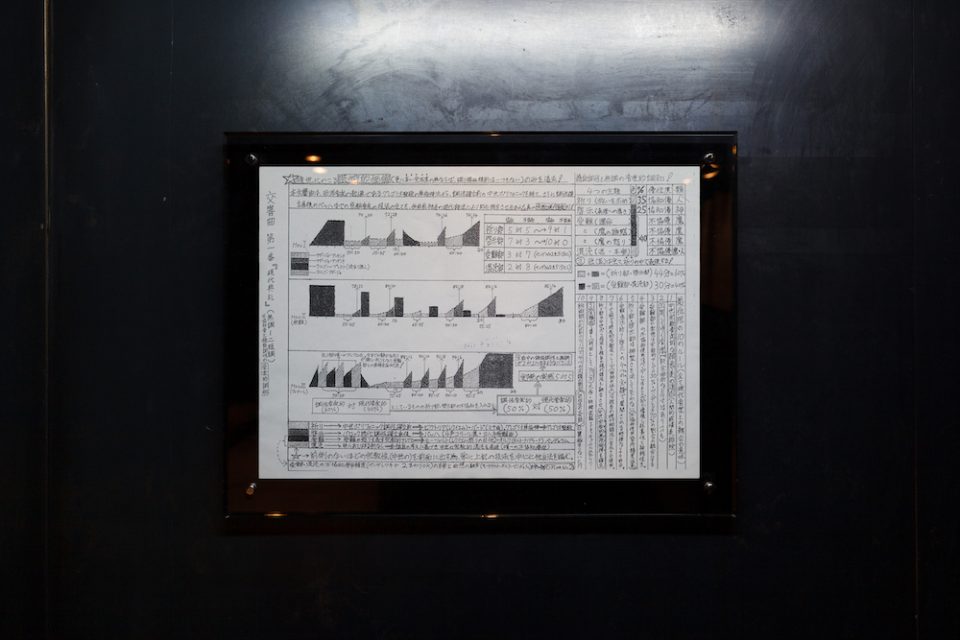

ビエンナーレ内展「現代山形考 −修復は可能か? 地域・地方・日本−」をめぐる論考。高橋由一・源吉親子らと山形の関係から、日本美術史の「修復」可能性を考える。

「山形ビエンナーレ2018」にて三瀬夏之介と宮本晶朗が企画した「現代山形考 −修復は可能か? 地域・地方・日本−」。同展が問う「修復」の射程を論じる。

「国吉康雄と清水登之 ふたつの道」展を機に、両画家を見つめ直す論考後編。戦後も米国に留まった国吉の晩年の画業に、現代に通じる故郷喪失者の風景を見る。

いずれも渡米先で画家として成長し、しかし戦争をはさんで対照的な後半生を歩んだ二人。「国吉康雄と清水登之 ふたつの道」展を機に、彼らの画業を再考する。

連載目次 修復された岡本太郎「生命の樹」 写真提供:岡本太郎記念現代芸術振興財団 取材協力:大阪府日本万国博覧会記念公園事務所(以降「太陽の塔」内部写真すべて) 岡本太郎「太陽の塔」内部の一般公開が、今年の3月19日から始まった。さいわい私は4月7日に関係者と視察をView More >