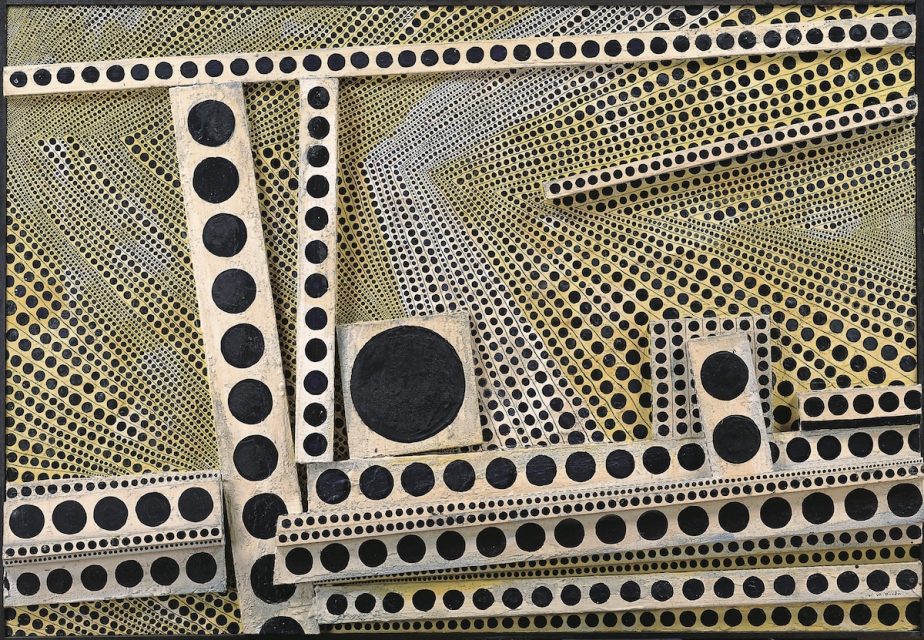

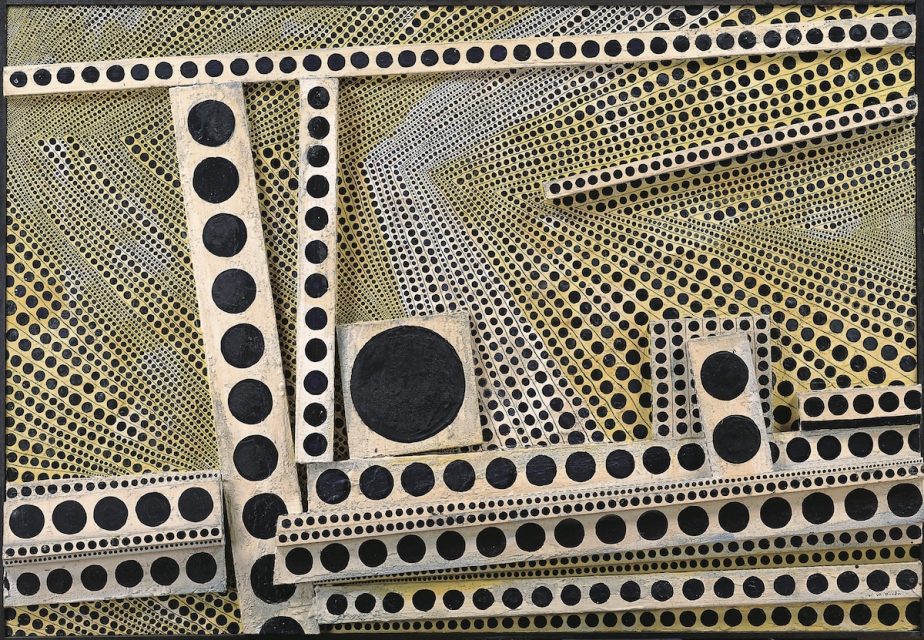

具体美術協会の会員でもあった小野田實(1937~2008)。拠点・姫路での充実した回顧展を訪ねた筆者の思索は、作家の重要なモチーフで、展覧会名にもなった「私のマル」を現在・未来につなぐ。

具体美術協会の会員でもあった小野田實(1937~2008)。拠点・姫路での充実した回顧展を訪ねた筆者の思索は、作家の重要なモチーフで、展覧会名にもなった「私のマル」を現在・未来につなぐ。

福島と大分、各々の地で独自の道を切り拓いた美術家をめぐる、連続論考。後編は大分県速見郡日出町大神を拠点とした、佐藤俊造を軸に論じる。

前回、グローバリズムに回収されない強度を持ち得る表現を「ART/DOMESTIC 2021」として論じた筆者。これに対するある応答を受け止めつつ、福島と大分、各々の地から生まれた美術を見つめる。

東日本大震災から10年目となる3月11日とその前後、筆者が日本各地を移動しながら考えた、あの震災から今日までのこと。その思考の流れが、各所での出来事とともに綴られる。

私たちがかつて経験したことのない規模の感染症が、世界各地で影響を及ぼした2020年。それがもたらしたものを、目に見える、しかしともすれば意識の外に置かれている変化を通じて考察する。

去る8月、久方ぶりに訪れた金沢で「内藤礼 うつしあう創造」展および「没後35年 鴨居玲展 -静止した刻-」を鑑賞した筆者の、思考の広がりを記したテキスト。

福島県の帰還困難区域で“見に行くことができない展覧会”として続く「Don’t Follow the Wind」(2015-)。今春、「復興五輪」を前に同区域で避難指示が一部解除されたが、新型コロナ禍で五輪は延期、さらに世界は見に行けないものばかりになった。幾重にも逆転したような現状を論考する。

写真家の故・砂守勝巳をめぐる連続論考、完結編。再び視点を長崎の雲仙・普賢岳に戻し、彼が『黙示の町』と題して発表した大規模噴火被災地の写真群を見つめる。砂守がそこで、沈黙でも静寂でもなく「黙示」と呼んだものは何か。

写真家の故・砂守勝巳をめぐる連続論考。今回は彼の特異な生い立ちと、若き日のボクサー体験、釜ヶ崎での撮影、さらに写真週刊誌カメラマンとしての顔や、写真集『漂う島とまる水』に至る半生を辿る。それぞれの写真の心奥にあったものとは何か。

昨年、没後10年を経た写真家・砂守勝巳。平成最初の大災害とも言われた雲仙・普賢岳の噴火被災地をとらえた連作「黙示の町」を知ったことから展覧会企画にまで携わった筆者が、砂守の活動の本質を現代につなぐ連続論考。

記録的な豪雨や台風被害に見舞われた2019年。その爪痕は美術作品にも及んだ。自然災害が多発するなか、2016年の熊本地震に端を発する作品修復プロジェクトを通して、被災と修復について考える。

晩夏の東京で開かれた二つの重要な展覧会を起点に、歴史をつなぎながら、この国の表現をめぐる状況を論考する。