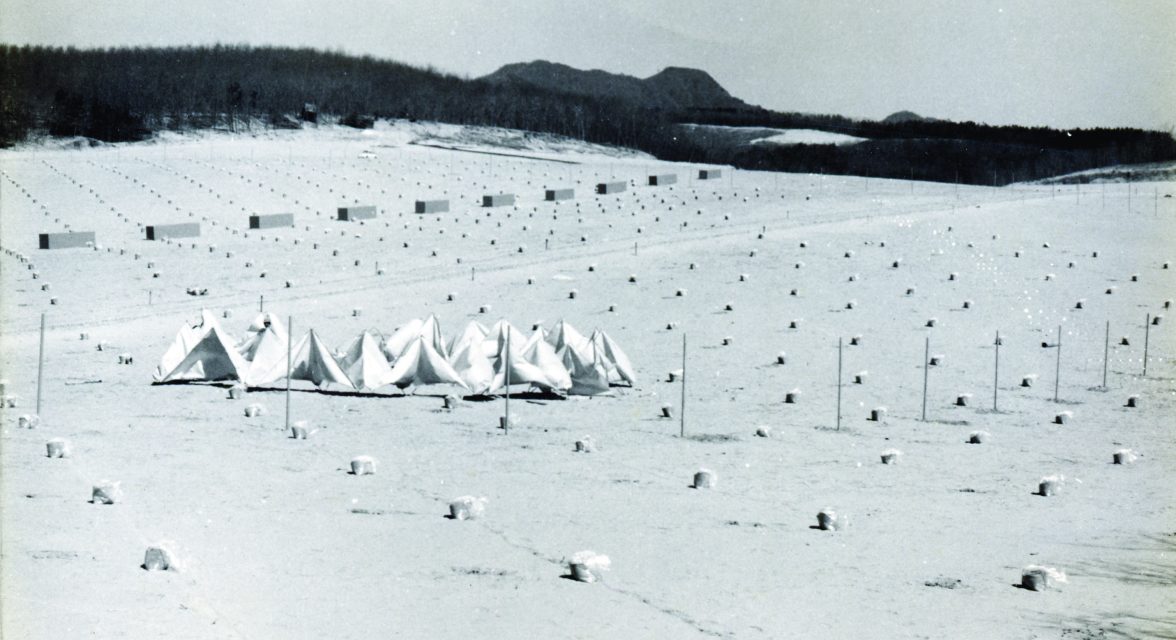

スペース・プラン 第2回展 展示風景、鳥取砂丘、1969年

昨年、2018年は1968年からちょうど50年にあたることから、この年を回顧する出版や展示などが相次いだ。けれども、それらが単なる周年的な回顧に留まらないのは、1968年をひとつの軸として、その前後に広がる時間の流れについて考えるとき、そこに奇妙な現在進行感がつきまとうからにほかならない。きっかけとなったのは、東京五輪の反復だ。様々な社会的背景の違いにもかかわらず、1964年に開かれた東京五輪が、2020年にいまいちど開かれる東京五輪と、さまざまな意味で折り重ねられるのは避けられない。ましてや、昨年は誰もがまさかと思った大阪万博の二度目の開催までもが決まった年である。

こうした少なからず喜劇的な反復のなかで、私たちは、1970年に開かれた大阪万博の前夜にあたる1968年をめぐって、いつのまにか2025年に開催される大阪万博の前夜としても位置付けうる視点を得てしまった。これから取り上げる「スペース・プラン記録展 鳥取の前衛芸術家集団 1968–1977」も、その存在がほとんど知られていなかったことと相まって、過去の展示の記録を中心とする資料展であるにもかかわらず、2025年の大阪万博を6年後に控えて登場した、まったく未知の新しいグループのように見えるのだ。そして、スペース・プランについて考えるとき、私は過去の発掘というだけでなく、そのような錯綜する時間のなかで、行方の知れない現在にこそ接続する必要があるように強く感じるのである。

「スペース・プラン記録展 鳥取の前衛芸術家集団 1968–1977」展示風景、ギャラリー 鳥たちのいえ(鳥取市)、2018年 撮影:海野林太郎(上写真)、筒井宏樹(下写真)

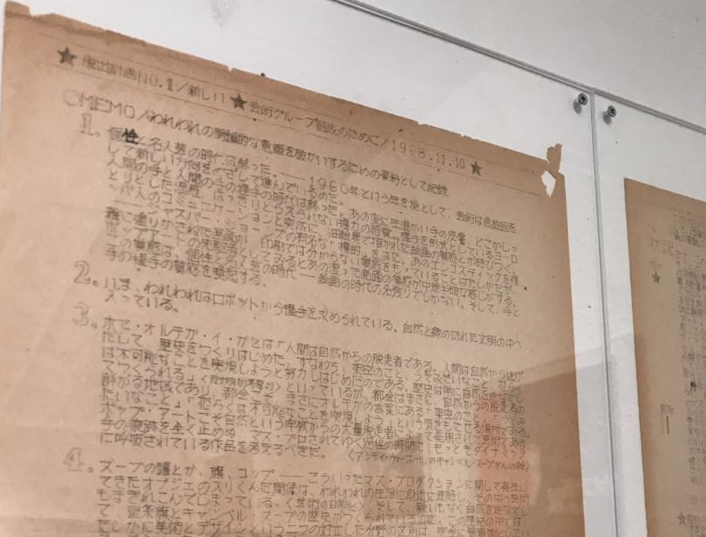

檄文「脱出計画No.1/新しい芸術グループ結成のために」(1968年11月10日)の展示

鳥取の地にスペース・プランの種が撒かれたのは、ほかでもない1968年のことになる。この年、発表された檄文「脱出計画No.1/新しい芸術グループ結成のために」(発起人=岩井賢作、谷口俊、福島盛人、船井武彦)は、まず冒頭で、このころ大阪万博の芸術面での推進役として大きな役割を担っていた実験工房出身の山口勝弘の「芸術の日常化」(*1)から文を引き、「個性と名人芸の時代は終った」の一節から始めたうえで、やはり山口からの引用として以下のように結ぶ。

われわれの環境と生活の連続的、相互的な変化の中に芸術もまきこまれてしまう。そういう方向の中で、芸術は特定のイズムや特定の形式に束縛されることがなくなる。——イズムの時代は抽象表現主義の時代をもって終ったのである。

こうして、生活と環境の相互的な連続的な変化の中で、感覚と素材について無際限な実験と解放が繰り返されるだろう。そうした無限のはてに、全く無意味な行為としての思想が、何の言葉も、何の感情もなく透徹した形態をもってのこるだろう。その思想は非常に軽やかで、それをとらえることができたら、誰でも心の中にもつことができるのだ。

ここで言われていることの強調それ自体は、ほかでもない大阪万博を目前に控え、従来の守旧的なメディウムや形式に縛られない新しい(未来の)芸術としてのエンバイラメント・アートやインターメディアといった傾向が、事実上の国策として助長されるなかで、その余波が鳥取まで及んでいたことを示すひとつの事例以上の意味はない。ゆえに、この観点からだけ見るならば、スペース・プランの活動は、アメリカを経由して日本にもたらされたミニマル・アートを始めとする新たな動向が、一地方でひとつのバリエーションとして展開されたという理解で十分なものとなる。だが、かれらの思惑は、そのような新しい実験芸術を「生活と環境の相互的な連続的な変化の中で」地域とは無関係に実践することだけに向けられていたわけではない。それどころか、かれらの檄文は次のように続くのである。

振り返って、わが鳥取の現状をみると、我々はほとんど絶望的にならざるを得ない。矮小な地方画壇の権威主義、なれ合いは言うに及ばず、毎年、毎年、くり返される、展覧会にまつわる茶番劇、それは地方故の宿命であり、避けられぬ過程だろうか? われわれは、まず、その不毛の状況を徹底的に認識し、絶望し、その上で、それらの不毛性を構成するすべてにけつ別する必要があるだろう。なまじっかな反抗の身振りを示すことは、同じ穴のムジナとなるだけであり、旧思想、旧勢力の足かせにさらにきつくしめつけられるであろう。(下線強調は筆者)

つまり、かれらが新しい実験的な美術の方法を選び取ったのは、その新しい可能性に賭けたというよりも、従来のような反抗的な手法(たとえば九州派、ネオダダ的な?)にとらわれることなく、鳥取の閉塞的な状況から「脱出」する「計画」として立てられたのだ。とすれば、みずから敵視する画壇的な、つまりは近代芸術的な発表や権威から離脱するために、かれらは、それらを支える価値の根底に据えられた作家性や作品性から、なにより徹底して無縁となる必要があった。

おそらくは、だからこそ個人の表現の形跡を漂白した先に現れるミニマル・アートの方法が、真っ先に召喚されたのだろう。そして、発表の形式としては複数からなるグループの形態をとるが、そこには中心となる人物は不在で、ゆえに明確な主義主張のようなものは存在せず、発表の場所としても、匿名的な「野外」(たとえば鳥取砂丘や湖山池青島)が重視されたのではあるまいか。この時期、野外や路上を使って表現を実行する集団は珍しくなかったが、この点でスペース・プランには、それらとは明確に一線を画するものがある。

スペース・プラン 第2回展 展示風景、鳥取砂丘、1969年

「カメラリポート」のための作品、岩戸海岸、1976年

実際、私がスペース・プランの存在を知って、真っ先に驚いたのは、その名称である。「スペース・プラン」——なんと凡庸な名付けだろうか。ほとんど、そこからなんのイメージも伝わってこない。たとえば、同時期の地方の前衛の個性豊かな命名(たとえばグループ幻触、集団蜘蛛など)と比べて、なんと味気ないことだろう。だか、それも先の山口勝弘から引くところの「全く無意味な行為としての思想が、何の言葉も、何の感情もなく透徹した形態をもってのこる」ことが優先された結果、選ばれているように私には思われる。だから、そこには一定の理由があったし、他の地方の前衛との差別化もあった。自我の突出(リーダーシップ)や集団(団体も集団の一種ではある)ならではの熱量こそ、かれらが真っ先に「けつ別」しなければならない当のものだったからだ。同じ檄文のなかで、かれらは具体的な活動の構成として以下のように記している。

従って、グループに特定のリーダーは存在しない。無垢の思想と新鮮なアイデアをもって起爆剤とし、グループのメンバーは発動していく。(略)また、グループの活動を多角的にし、その可能性の巾と深さをきわめてゆくため、さまざまな分野のスペシャリスト(建築、工学、化学、音楽など)の参加を積極的に推進する。

イメージ/作品とそれを支えるイメージ<ヴィジョン>は個人及集団として常にタブラ・ラーサ(略)を反復することにより、鍛えられ、新鮮な「テーマ」の発見を促進する。

個性/われわれは没個性的になることをさけるが、非個性的な作品を心がける。

とりわけ最後の一行には、このグループの特質がよく表されている。没個性的であってはならないが、非個性的であることはむしろ心がけるというのだ。これは、いったいどういうことだろう。私はそこに、かれらがそのような状況のもと、発表の場所として選びとった非・場所としての鳥取砂丘を見る。砂丘は決して没個性的ではない。それどころか、砂丘ほど非日常的で特異的な場所はない。だが、それでいて砂丘とはなにかについて特定することは、ひどく難しい。なぜか。砂丘は絶えることなく、刻々と姿を変えるからだ。その点では砂丘ほど非個性的なものはない。そして、砂丘とは原理的に言って無数の砂つぶによる複数的な性質を帯びている。その意味では、砂丘とはいわばあるグループの名称でもある。とすれば、砂丘ほどかれらの趣旨に近いものはない。

だが、かれらはそれを名付けに使わなかった。ただ、スペース、と、プラン、とだけ呼び、砂丘性を内包させた。砂丘の環境は熾烈だ。かれらが設置しようとした作品はあっというまに砂丘に同化することを余儀なくされたという。しかし、それでさえ失敗ではなかった。特異であるにもかかわらず、すべてを均質化する無個性で無表情な非場所としての砂丘こそ、かれらがそこでグループとして、もしくは綿密にプランを立てて同化するべき空間=スペース(のちの呼び名では「異常空間」)そのものであったのではないだろうか。それを、かれらはみずからのあり方に忠実に「空間化計画」とだけ呼んだ。

第13回展 集合写真、鳥取市民会館、1977年

その多彩で精力的、かつ持続的な活動にもかかわらず、長くスペース・プランが前衛美術運動として知られることなく半世紀もの時が経過し、ようやく2018年になって発掘されるにまで至ったことのひとつの大きな理由は、この非個性的で凡庸だが、決して没個性的ではない砂丘性の提示と命名にこそあったのではないだろうか。もしそうだとしたら、このいささか長きに過ぎた忘却は、かれらの趣旨が、実はなかば達成されたことを意味するようにも思われる。そして、それが二度目の大阪万博が決まった新たな「前夜」に、まるで新しいグループがデビューしたかのように私たちの前に姿を現したことも、決して偶然とばかり言っていられないのではないか。

いまだ達成できていないことがあるとしたら、それは、かれらをめぐる地方的な状況そのものかもしれない。先の引用を読み返せば、それは1968年だけではなく、2019年をめぐる事態と想定してもなお、さしたる齟齬はない。そうなら、「われわれは、まず、その不毛の状況を徹底的に認識し、絶望し、その上で、それらの不毛性を構成するすべてにけつ別する必要があ」り、そして「なまじっかな反抗の身振りを示すことは、同じ穴のムジナとなるだけであり、旧思想、旧勢力の足かせにさらにきつくしめつけられる」だけなことも、なんら変わっていないかもしれない。であるなら、ふたたび東京五輪や大阪万博が没個性的に回帰し、間近へと迫りつつあるいま、私たちはそれらに対し、いかにして非個性的でありうるかについて、いま一度新たな計画(プラン)を練り、別の空間(スペース)を捻出していく必要があるはずだ。

*「スペース・プラン記録展 鳥取の前衛芸術家集団 1968–1977」は、ギャラリー 鳥たちのいえ(鳥取市)にて、2018年12月7日から19日まで開催された。

1. 山口勝弘「芸術の日常化—そのかろやかな感覚の世界」、『美術手帖』1968年1月号、美術出版社、79–87頁

筆者近況:1月26日に、熊本市現代美術館での村上隆展関連イベントとして、講演会「『バブルラップ』と1980年代の美術」に登壇。2月7日、京都場(京都市)で開催される「障害のある人のアートの『橋渡し』を考えるためのセミナー 第3回:アートの評価を考える」にて講演。3月17日、原爆の図丸木美術館(埼玉県東松山市)での原田裕規展に合わせて、原田とのトークイベントに登壇。