人工知能美学芸術研究会「S氏がもしAI作曲家に代作させていたとしたら」展(The Container、東京)より

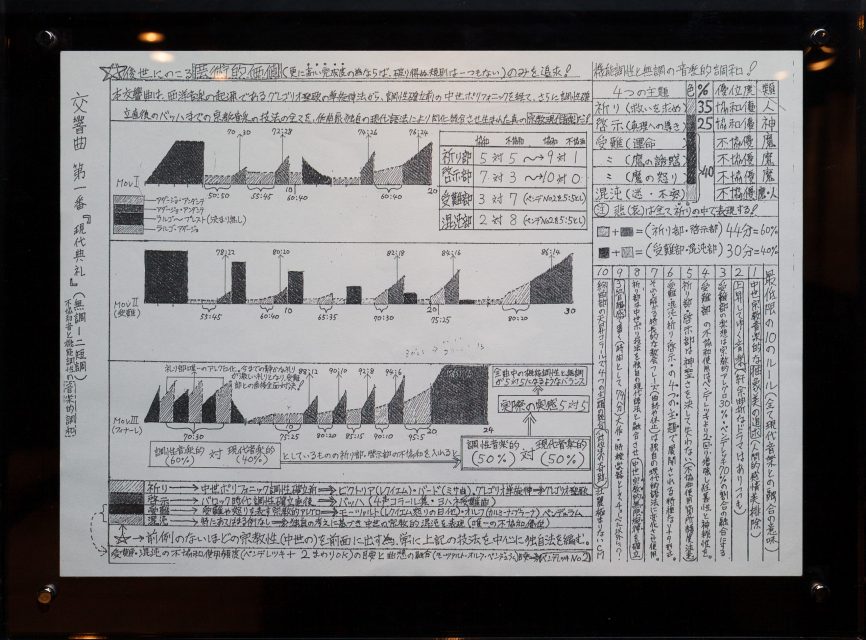

資料 ‒ S氏からN氏への指示書(複製)2014年、コピー、紙、21.0×29.7 cm 撮影(以降すべて):皆藤将

最近は時の流れが奇妙に早いというか、これもSNSなどによる副次的な効果なのだろうか。事件や事故、様々な出来事が次々と伝えられるそばから忘れられ、なかには歴史的にみて意義重大なものが混じっても、さしたる吟味がされることもなく、端からひとしなみに消費されていく。その様子には、少なからぬ違和の念を禁じえない。2014年に報じられ、大きな衝撃を与えた作曲家、佐村河内守(敬称略、以下同)が自作と称して別人に代作させていた虚偽が発覚し、突然のつむじ風のように巻き起こった騒動など、今では特段に振り返られることもなく、まるでもう昔日の出来事のようだ。事実、私自身すっかり忘れていた(ということはつまり、違和の念を禁じえないなどと書きながら、当の私自身も昨今の忘却の速度に抗えていないということなのだろう)この出来事にいま一度関心を引き寄せられたのは、人工知能美学芸術研究会(以下、AI美芸研、中ザワヒデキ+草刈ミカ)が東京、中目黒にある展示施設、The Containerで開催している展覧会「S氏がもしAI作曲家に代作させていたとしたら」を見る機会を得たからにほかならない。

アルファベットで伏せられているものの、ここでのS氏が、先の佐村河内に該当するのは、本文脈からして改めて言うまでもない。だが、AI美芸研の立場から提起されている問題は、スキャンダルを蒸し返そうという性質のものではさらさらない。佐村河内が代作を密かに依頼していた作曲家が、実在する別の作曲家、新垣隆(本展ではS氏と同様、N氏と表記されている)であったことから、事態はかくも大きな問題へと発展したが、もしそれがヒトのような人格を持たない人工知能であったなら、ここまでの騒動になっていただろうか、と問うものだ。このことについての直接の答えは、著作権や人格権などの法律分野、倫理学や認知論、むろん最新の人工知能研究など、それぞれの専門分野で意見が分かれるところだろうし、美術批評の直接の対象とは距離があるため、ここで踏み込むことはしない。だが、本展は第一にAI美芸研という美学芸術を扱うユニットによって企画された展覧会なのであるから、私もそれに対しては美術批評の立場から応えたい。

「S氏がもしAI作曲家に代作させていたとしたら」展 会場風景

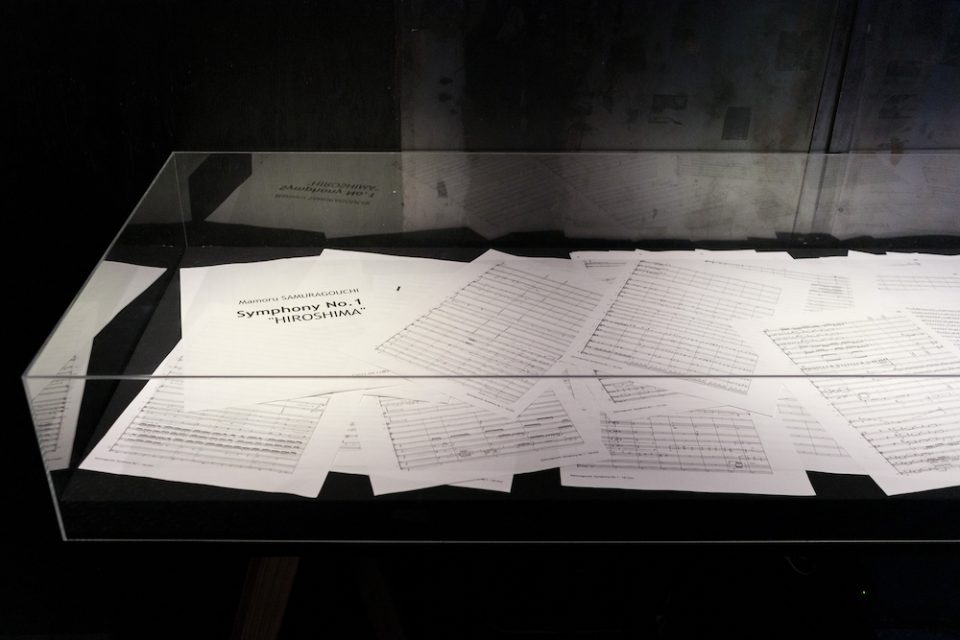

最初に会場の様子を描写しておく。展示は美容室の一角に設けられた、それこそコンテナの中で開かれており、AI美芸研の作品として出されているのは、「作品-J」(2019)、「作品-E」(2019)と題し、壁に並べて飾られている平面作品(キャンバスにインク)2点のみで、表面にそれぞれ日本語(J)、英語(E)で刷られているのは、展覧会に合わせて発行された同名のカタログに部分が収録されている本企画の趣旨文である(日付は2019年7月22日、署名は人工知能美学芸術研究会(AI美芸研)、および中ザワヒデキ、草刈ミカの両名)。会場では他に佐村河内が新垣に対して代作を依頼する際に渡していたとされる指示書の複製や、佐村河内の代表作で、かつ最大規模の作品となる「交響曲第1番 HIROSHIMA」の譜面なども見ることができるが、これらはAI美芸研の作品ではなく、先の2作品を補完する資料として扱われている。また会場では市販された音源を用いて先の「交響曲第1番」が流されている。全体として見る要素は少なく、展示空間もたいへん小さいものだが、別に特記の必要があると思われるのは、会場に隣接して、先ごろ開いたばかりの東京音楽大学の中目黒・代官山新キャンパスが位置することだ。事実、会場からガラス越しに見える外の歩道を歩く若者は楽器を手にした姿が散見され、なかには将来、新垣のような作曲家を目指す者もいるかもしれない。期せずして<サイト・スペシフィック>な展示となっている。

人工知能美学芸術研究会「作品-J」(左)「作品-E」(右) 2019年、カンバス、インク、各45.5×38.0 cm

そんな会場に足を踏み入れ、最初に意表をつかれたのは、佐村河内が新垣に渡したとされる指示書が、無味乾燥な「指示書」のようなものではなく、むしろドローイングのように見える「作品」然としたものであったことだ。次いで、今回の展示が、その結果として出来上がり、あれほど世を騒がせながら、ついに一度も聞く機会を得られずにいた「交響曲第1番 HIROSHIMA」が、実際にはどんな曲であったかを初めて、自分の耳で確かめる機会であったことだ。

後者について言えば、展覧会のあとCDを入手し、改めて何度か聞いてみたが、西洋音楽史の要点と呼べる魅力が実に巧みな塩梅で配分され、新しさこそないものの、交響曲としては稀に見る出来となっている。ゴーストライターを請け負っていたことをみずから記者会見で明らかにし、広範囲にわたる社会的な制裁を受けてなお、新垣の評価が騒動以後も落ちることなく、現在も活動を継続できていることにも、その一端は現れている。作曲家としての個性を引き立てるため、全聾と称し、若かりし頃から今に至る絶望的な不幸のなか、それでもなお内面に最後まで残った消えない光のような希望をたぐり、一音一音譜面に書きつけて命を削り交響曲を完成させたと称していた佐村河内が、実際には全聾というわけではなく、しかも譜面すら書けないことが伝えられ、自著に記された「不幸」も演出過多であったことが判明し、現在では消息不明となっている境遇とは対照的と言える。

だが、もとを正せば、このような明暗が著しく分かれたことの背景には、そのような不幸な境遇に身を置く「天才作曲家」が、ベートーヴェンやブラームス、マーラーに匹敵する交響曲を、クラシックの中心から遠く隔絶した極東の地で、相次ぐ苦難の果てに完成し、ついに世に問うたという「物語」が、実に巧みに捏造されていたことに起因する。というのも、虚偽であるかどうか以前に、当の音楽を聴く背景としてあるそのような物語にこそ、人々は我を忘れて熱狂したのではなかったか。だとしたら、誰が悪かったのかを探す以前に、そのような物語が広く求められていたという事実そのものは、騒動のあともなくなったわけではない。言い換えれば、佐村河内の失墜は大いなる「失望」の結果でもあったわけで、同じような物語を求める心性そのものが批判され、根こそぎ疑念にさらされることはなかった。つまり、佐村河内への評価は失墜しても、それを支えた物語自体はいまなお、無傷のまま残っていると言えるだろう。佐村河内が新垣に手渡したとされる、一種異様なほど具体的な期待を特異な書式で記した「指示書」にも、その一端はうかがえる。そこには、単なるビジネスライクな「取り引き」とは根本的に異なるものがある。

資料 ‒ S氏からN氏への指示書 コピー、紙、21.0×29.7 cm。2001年暮れ(推定)、佐村河内守氏が新垣隆氏に送った「交響曲第1番」の指示書の複製。2014年2月6日 14:30よりホテルニュオータニの edo ROOM で開催された新垣隆記者会見にて、新垣氏が配布した複製物の現物。

資料 ‒ N氏がS氏に代作した交響曲の楽譜(展示風景) コピー、紙、29.7×42.0 cm、243頁。2001年暮れ(推定)から2003年初頭にかけて新垣隆氏が指示書を参照して佐村河内守氏に代作した「交響曲第1番」の楽譜(総譜)【2011.04.11版】。

別の角度から興味深く感じるのは、2014年の破綻の時点で、すでにそのような感動の物語が広く世に伝わっていたにもかかわらず、佐村河内の名にも曲にも物語にも、私自身が接する機会がまったくなかったという事実である。佐村河内の「物語」が、目前に迫った冬季五輪の日本代表選手が競技で採用する主題曲にまで上り詰めていたことから考えると、これはいささか不自然ではないだろうか。同様の述懐を中ザワ自身が図録に寄せた論考(草刈との共著)で触れていることから考えても、私だけを例外とするのも難しい。ここから中ザワらは、日本の音楽界における佐村河内の存在を、かつて自身も提起したヒロ・ヤマガタ、もしくはラッセンのようなイラストレーターをめぐる問題に繋げて、並行的に提起する。すなわち、広く大衆の心をとらえる多大な影響力を持つにもかかわらず、芸術の世界からは死角、もしくは見て見ぬ振りを決め込まれる厄介な存在となっていた可能性である。

こうした国民的な感動や人気への芸術上の忌避や死角化は、いったいなにに由来しているのだろうか。美術に関して言えば、答えを出すのはさして難しくない。そもそも美術の近代化は、19世紀のロマン主義や新古典主義の美術に象徴されるような物語性を、作品から順当に排除していくことで成立した。簡単に言えば、物語のような劇的な要素は美術が扱う純粋に視覚的な問題ではなく、本来が文学や演劇の領分なのだから、ジャンルの特性に忠実に作品を成り立たせようとすれば、おのずと邪魔者として排除されることにならざるをえない。モダニズムの絵画や彫刻から通俗的な感動や物語性が汲み取れないのは、セザンヌやポロックの絵画を例に出すまでもなく、至極まっとうな手続きなのだ。

その延長線上に成立している現代美術といえども例外ではない。視覚芸術にとって雑音であるはずの感動やそれを支える物語にやすやすと乗せられて作品を鑑賞した気になってしまう時、実はそうした体験はまったく自律しておらず、作品は見えているようでまったく見えていない。作品を自律的に体験することができる場を作ること自体が、美術をめぐる一つの大きな主題なのであり、つまり、お仕着せがましい物語は極力削ぎ落とされ、自主的に展示に身を置き、進んで当事者性を獲得しようとしない限りなにもわからないような展示が、絵画でも他のアートでも美術として優先的に評価される。しかし反面、それは感動や情動、物語性へのいささか症例的な拒否反応によって支えられていると見ることもできる。

というのも、日本の場合、この拒否反応には潜在的に戦争画(作戦記録画)の問題が拍車をかけているからだ。戦前のモダニズムの美術は国際的に見ても高い水準を実現していた。しかし、軍部が台頭し国民を戦争に駆り立てるようになると、国威発揚のため、芸術にも一致団結した「感動」を提供する役割が求められるようになる。感動や物語は排除されるどころか、ありのままの事実を隠蔽し、身を挺しても国に奉仕する精神の高揚を計るため、進んで作品へと仕込まれたのだ。そのような「過ち」への反省を戦後の起点とするなら、芸術に感動や物語を求める傾向について注意深くなって当然だろう。映画や大衆音楽のような商業文化(エンタテインメント)ならさておき、価値の尺度を歴史的な弁証に求めなければならない純粋な芸術的営為にとって、感動や物語はおのずと最大限に警戒される対象とならざるをえない。私や中ザワと草刈が佐村河内の名すら知らず、美術界がヒロ・ヤマガタやラッセンを等閑視してきた背景にも、このような芸術をめぐる歴史的な事情と大衆的な受容をめぐる乖離が透けて見える。だが、芸術家がどのような意味であれ「創造」にかかわるなら、いくら抑制しようとしても、そのような巨大な物語や感情を揺さぶる表現への希求が完全に消えてしまうことはない。

たとえば、クラシック音楽の精華と呼びうる「交響曲」に匹敵する美術は、おそらく大画面の油絵だろう(アクリル絵具で描かれた絵ではなく、ましてや大規模インスタレーションなどではなく!)。しかしただの油絵ではない。ドラクロワやジェリコーがそうであるように(ベートーヴェンやブラームスの交響曲がそうであるように?)歴史の激動という複数要素が絡み合う動的な場面を、一挙に捉える技量を備えた群像図でなければならない。戦争画はその典型だろう。事実、戦中に画家の従軍と派遣地、作戦記録画の委嘱などを進めた陸軍の山内一郎大尉は、若き頃、絵を好んで描いたことから、かねてより絵描きが社会に対してなんの貢献もできていないことに忸怩たる思いを抱えており、戦争画については、歴史的に栄えある軍の戦績を国民の誰もがわかる具象で、大画面の油絵で描くという前提を課し、絵画でしか実現できない仕事で国家の偉業を後代に末長く伝える任を説いている。だが、技量がない者にそのような無理難題を求めても、最初から実現などできるはずがない。だからこそ山内は、えり抜きの画壇の名士らにこの仕事を託したのだろう。おそらく山内は、自身に絵の心得があったがゆえにわかっていた。彼らは、戦前に描いて名を上げた裸婦や風景、人物や静物画と同じように、未経験ゆえ多少の苦労はすれども、描こうとすればすぐにでも戦争画に取り掛かることができる技量を身につけているということを。

別の言い方をすれば、明治期に西欧に倣って油絵の技法を出来合いの技術として輸入した日本の画家は、その根底に「思想」を備えていなかった。あるいは「精神」は獲得していたかもしれない。しかし思想は歴史の産物である。明治に始まる日本の美術史には(おかしな言い方に聞こえるかもしれないが)肝心の歴史に当たるものがない。逆に言えば、日本の画家が大正期に個としての精神を獲得しえたのは、すでに個を超えて集合的にそこにあり、変えることができない歴史が、内的な精神の発露を邪魔することがなかったからかもしれない。AI美芸研にならっていうなら、かれらは入力条件さえ整備して付与すれば、それに見合う成果を出力することができる、いわば変幻自在の思想なき「AI作曲家」のような存在だった。もっと言ってしまえば、明治という未知の再出発を切った日本人にとって、重苦しい歴史を抜き取った油絵という形式は、人工知能的な入力条件そのものであったとも言える。彼らはこの課題を見事に解決した。ただし、それは思想の顕現としての絵画ではなく、精神の発露としての絵画だった。あるいは、大正から昭和に降りていくにつれそうなっていったように、いっそのこと精神など抜いてしまった方がよかったのかもしれない。そのほうが、より首尾よく絵画を技術と形式へと還元できる。事実、戦前の抽象画や超現実主義の絵画の達成には、そのようなものも少なくない。たとえ画題や方法は違っていても、やがて国家をめぐる情勢は、かれらに描くものの選択の余地を与えなくなっていた。しかし、それでも構わない。その頃までには、油絵とは、すでに入力と出力の問題となっていた。戦争画を描いた画家たちは、まさしくその末裔にあたる。だからこそ裸婦や風景から突然、歴史的な群像図に制作を転換し、戦後はまた何事もなかったかのように裸婦や風景に画風を戻すことも可能だったのである。

実際、戦争画には、軍が画壇の実力者に委嘱状を出し、これを受けた画家が従軍画家として戦地に赴き、軍から提供される様々な資料をもとに、これこれしかじかの作戦場面を描くべしという画題も提供され、それを反映させるかたちで完成させたものが多い。言ってみれば「指示書」ありきなのだ。それゆえ敗戦後、従軍画家のうちには、あれは軍の要望に従って描かされたもので、純粋に自分の作品とは言えない、と口を閉ざす者も現れた。しかし、自作と認知するかどうかと、与えられた指示書に従って一定の成果を引き出す(AI的な)能力があるかどうかとのあいだには、本質的な齟齬はない。今回の展示に引きつけて言えば、初期条件として、全聾の天才が苦難の果てに仕上げた歴史的名作という「物語」があるか、翻って軍部が戦中当時、アジア諸国を欧米列強の抑圧から解放する西洋近代の超克という「物語」があるか、その違いだけである。もっとも、戦争画の本当の作者が誰なのか、という難問は(本展の問いかけがそうであるように)まずは置いても、その見返りに従軍画家たちは帝国芸術院賞を始めとする名だたる「名誉」を獲得してもいた。そしてその名誉を支えたのは、大東亜戦争を最後まで戦い抜くという国民的な次元での感動の物語であって、決して近代的な意味での作品単体の力などではなかった。

戦後、復権したモダニズムの芸術が作品の背景から物語や感動を排除し、情動に警戒し、大衆的人気を避けることで芸術的達成を計ろうとしてきたことの背景には、そのような理性的な畏れがあった。しかし、すでに先に、佐村河内の虚偽が暴かれてもそのような感動の物語を求める大衆的な心性までが疑義に照らされたわけではない、と書いたとおり、プロパガンダ芸術への反省は感動や物語を喚起する芸術への「反発」から生まれており、そうした感動や物語を芸術に求める心性までは依然として絶えていない。それどころか、意図的に抑圧すればするほど、無意識的な希求は別の回路を介し、唐突に機を得て、思わぬところから、どっと噴出する危険が高くなる。これは受け手だけの問題ではない。実際、原理的に言って禁欲的なモダニズムの芸術に汲々としていた表現者たちが戦争画に協力したのは、なにも無理矢理従わされたという事情ばかりではなかった。藤田嗣治や宮本三郎がそうであったように、ルーブル美術館などで美術史の本道は歴史画にあり、日本の美術史がいかに身辺雑記的な日常へと矮小化されているかを思い知らされた身にしてみれば、ようやく画家として「本当の美術史」に関わることができるまたとない機会を得たと考える者もいたのである。限られた聴衆と発表機会しか持てない現代音楽の世界に閉じ込められた新垣が、佐村河内を通じて音楽史へと直接関わるかの「交響曲」への誘いを断れなかった心根に、似たような動機がなかったと、果たして言い切ることができるだろうか。

そういえば、いささか唐突に聞こえるかもしれないが、これらのことを念頭に入れれば、件の「少女像」を発端にわずか三日で中止に追い込まれた、「あいちトリエンナーレ2019」の「表現の不自由展 その後」をめぐる一連の騒動の渦中、政府を代表し、菅官房長官が、日をおかず注目に値する二つの発言をしていることに留意しておく必要がある。ひとつめは8月2日、午前の閣議後会見の際に、記者の質問に答えるかたちで、「補助金交付の決定にあたっては、事実関係を確認、精査して適切に対応したい」と述べたことだ。この発言自体は、表現への圧力を直接に喚起するものとまでは言い切れず、好意的に解釈すれば、職務上の権限を改めて確認した程度にとどまる。だが、この発言を同月の19日に同じ官房長官によるものとして報道された対照的な発言とセットで理解すれば、いささか事情は異なってくる。同日、お台場で開催中のチームラボによる展示を視察した同長官は、「このような参加者の体験、楽しさ、わかりやすさ。こういった要素は、日本の観光がもう一段上を目指す上で必要になる」と指摘し、「さらに取り組みを深化させていきたい」と強調している。両者を合わせて捉えれば、文化芸術をめぐる補助金交付の決定にあたっては「参加者の体験、楽しさ、わかりやすさ」を備えたアートへの取り組みを精査の基準とし、いっそう促進したいと言っているに等しい。そこに、戦中の山内一郎大尉による、難解な抽象画や独りよがりの前衛的な美術ではなく、国民的にわかりやすく、国家にとって意義のある絵画の効用を説く姿が、どこか重なって見えはしないか。そのような意味で言えば、佐村河内の失墜にもかかわらず、国民的な感動や物語を喚起する動員的芸術は、ますます求められていると言える。冒頭に戻れば、情報がひとしなみに消費される時間の濁流がすぐ目の前にあるからこそ、濁流にのまれないだけでなく、その流れそのものがいまどこへと向かっているのか、自分の居場所がいったいどこなのかについて確かめなければならない。AI美芸研による展覧会「S氏がもしAI作曲家に代作させていたとしたら」は、歴史の遠近をすり抜け、スキャンダルを超えて、私たちの足元にふと、そのような不穏な問いを浮上させる。

付記:菅官房長官による発言は、各種報道で伝えられたものによる。

*人工知能美学芸術研究会(AI美芸研)による展覧会「S氏がもしAI作曲家に代作させていたとしたら」は、2019年7月22日から10月7日まで、The Container(東京、中目黒・代官山エリア)にて開催。

筆者近況:9月15日、佐渡の島銀河芸術祭プロジェクト2019シンポジウム「もうひとつの佐渡観光」に登壇(他に梶井照陰、宇川直宏、小川弘幸、菊田樹子、兵庫勝、寺田佳央が登壇予定。ファシリテーターは同芸術祭アートディレクターの吉田モリト)。9月28日、原爆の図丸木美術館での「堀浩哉+堀えりぜ 記憶するために―わたしはだれ?」展関連トークイベントに登壇。