2019年5月15日、クリスティーズ・ニューヨークでの戦後・現代美術セール © Christie’s Images Limited 2019

2019年5月15日、クリスティーズ・ニューヨークでの戦後・現代美術セール © Christie’s Images Limited 2019

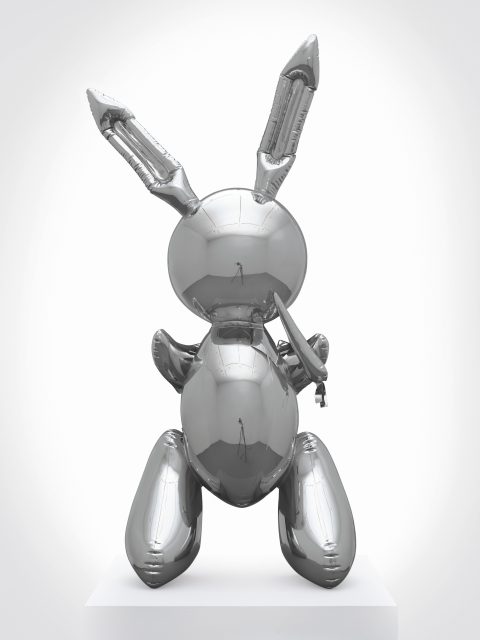

久しぶりにジェフ・クーンズについて書いてみようと思う。本欄は時評だし、それで言えばクーンズの彫刻作品「ラビット」(1986年)が去る5月、ニューヨークのオークション、クリスティーズで存命の美術家として史上最高額となる9107万5000ドルで落札されたことが伝えられたばかりだからだ(*1)。まあ、額の詳細はこの際どうでもよい。日本円に換算して、だいたい100億円で落札されたと頭に入れておけばそれでよい。どちらにしても一般の個人には無縁の数字だ。

今回、ジェフ・クーンズについて書こうと思った理由はもうひとつある。それはちょうど昨日(5月29日)のことになるけれども、渋谷で試写会があり、そこで見た映画『アートのお値段』(ナサニエル・カーン監督作品、2018年、原題は“The Price of Everything” )でも、現在のアート市場の投資バブルを象徴するジェフ・クーンズが、絵と金は本来なんの関係もないと主張する古参の画家ラリー・プーンズと対になって取り上げられており、中でもあの「ラビット」が(まだ100億円を記録する前の話だが、それだけに貴重とも言える)前者の象徴であるかのように繰り返し画面に登場したからだ。

映画『アートのお値段』より クーンズの登場シーン。映画は2019年8月 渋谷・ユーロスペース他全国順次公開

映画『アートのお値段』より クーンズの登場シーン。映画は2019年8月 渋谷・ユーロスペース他全国順次公開

映画『アートのお値段』より 「ラビット」は3点(およびアーティストプルーフ)が存在する。今回の落札作と別の1点は、美術収集家のゲール・ニーソンと夫のステファン・エドリスが購入しており、映画にも登場する。

映画『アートのお値段』より 「ラビット」は3点(およびアーティストプルーフ)が存在する。今回の落札作と別の1点は、美術収集家のゲール・ニーソンと夫のステファン・エドリスが購入しており、映画にも登場する。

なので、以下はこの「ラビット」と題された作品に特化して話を進めよう。もちろん、クーンズにはほかにも多くの代表作が存在する。けれども、これはクーンズをめぐる総論ではないし、ほかの代表作に見られる特徴は、ほとんどすべてこの初期作品「ラビット」にも見てとることができるからだ。それに僕(今回はこの一人称を使うことにする)自身、この「ラビット」に特別な思い入れがあるというのもある。

この「ラビット」について初めて知ったのは、1987年くらいのことだったように思う。その頃、僕は毎月、ニューヨークの最新動向を撮影した35ミリのポジ・フィルムに、いの一番に触れることができる機会を得ていた。その時、初めて耳にしたのが「ネオ・ジオ」という言葉だった。これは「ネオ・ジオメトリック・コンセプチュアリズム」の略称で、強いて言えば新幾何学概念主義とでも訳したらよいのだろうか、しかしちょうどその頃、音楽家の坂本龍一が『ネオ・ジオ』と題する新作を発表していて、そちらは「ネオ・ジオグラフィ」の略称で、世界中の音楽地図を混在させ、書き換えるという意味合いであったはずだが、ニューヨークを活動拠点に据える坂本が美術界の最新動向にも敏感であったであろうことは容易に想像できる。だとしたら、変に日本語に置き換えるのも野暮というものだ。僕はこの頃まだ知る人ぞ知る(というか、日本では誰も知らなかったというほうが正確だろう)「ネオ・ジオ」ついて少し詳しく調べ始めた。そこで突き当たったのが、ジェフ・クーンズの「ラビット」だったというわけだ。

ただし、クーンズ自身はネオ・ジオの美術家の典型というわけではなかった。ネオ・ジオは絵画が中心だったし、その代表的な画家として名前が挙げられていたのは、ロス・ブレックナーやピーター・ハリー、フィリップ・ターフェ、ピーター・シュイフといった顔ぶれで、確かに彼らの絵画は過去のカラー・フィールド・ペインティングやオプ・アートを思わせる幾何学的な作風をコンセプチュアルに再興するものだった。また、ジャーナリスティックな話題性ということで言えば、このネオ・ジオという命名は、あきらかにその直前までニューヨークの話題を席巻していた「ネオ・エクスプレッショニズム」と対比させたもので、ちょうどこの頃から、ニューヨークのアート・シーンは美術をめぐる主義主張を競うイズムの時代を終え、ファッションを参照し、アートの変遷を一種の流行現象のように捉えるモードの時代に様変わりしつつあった。まだ現在のように莫大なお金の取引は行われていなかったものの、そのような対象として、アートの意味が高尚な精神の結晶としての芸術から、相場によって一喜一憂する経済的な投資の対象へと抜本的に変化していく兆しは、すでに十分に伺うことができた。実際、似ても似つかないほど見かけが違うにもかかわらず、「ネオ・エクスプレッショニズム」と「ネオ・ジオ」は、その「ネオ」という接頭辞によって共通し、むしろ通底し、ジェフ・クーンズやハイム・スタインバック、アシュリー・ビカートンらがそう呼ばれた「ネオ・ポップ」とも協働し、全体でひとつの「ネオイズム」としか呼びようのない逆説的な文脈を形成していた。そのことについては、僕にとっての最初の評論集となる『シミュレーショニズム ハウス・ミュージックと盗用芸術』(洋泉社、1991年)での出発点になったことでもある。

このネオイズムについて言えば、ネオ(新)であること自体が目指されている点において、すでにかつてのアブストラクト・エクスプレッショニズム(抽象表現主義)やミニマリズムとは根本的に違っている。ネオイズムには「抽象・表現」や「ミニマル」のような内実、ないしは主張にあたるものがない。ただ単に先行するモードを「刷新(ネオ)」することだけが目指されている。「現代美術」から「現代」という時制を示す頭字さえ消えて、ただ単に投機の対象としての「アート」に変身するためには、このモード化という手続きがどうしても必要だった。先行するものを否定するイズムはヘーゲル以来の歴史的弁証法の産物だが、モードは先行者を刷新こそすれ否定はしない。イズムは精神の産物ゆえ一度倒れたら容易には復活できないが、モードではリバイバルは当たり前のように(むしり進んで)起こる。そこには精神の刻印はなく、実体もなく記号化した「モノ」だけが現れたり消えたりを繰り返す。作り手本人さえ、この「モノ」の行方を予測することは不可能だ。ようは、すべてがその時々に応じての操作と選択の対象になったのだ。簡単に言えば、それが市場に委ねるということだ。いろいろ言われることだが、根本的には批評の衰退もここから始まっている。

ジェフ・クーンズ「Rabbit」、1986年 © Christie’s Images Limited 2019

ジェフ・クーンズ「Rabbit」、1986年 © Christie’s Images Limited 2019

さて「ラビット」だ。僕の記憶では、ジェフ・クーンズの作品が初めてまとまった個展として発表されたのはイースト・ヴィレッジにあった小さな自主ギャラリー、インターナショナル・ウィズ・モニュメントでのことだっだ。クーンズが美術家としてブレークしたのは老舗のギャラリー、ソナベントでの発表がきっかけだったけれども、この兎の物語にはその前史がある。インターナショナル・ウィズ・モニュメントはやはり美術家で、ネオ・ジオの一角としても取り上げられたヴェネズエラ出身の若い美術家、マイヤー・ヴァイズマンが立ち上げた。ヴァイズマンは1960年の生まれだから1955年生まれのクーンズよりは少し若い世代に属する。このヴァイズマンが、当時まだ注目を集める前の美術の新しい動向に対し、積極的に展示の機会を作るために開いたのが、このインターナショナル・ウィズ・モニュメントだった。ヴァイズマンはここで、ジェフ・クーンズ(1985、86年)、ピーター・ハリー(1985、86年)、アシュリー・ピカートン(1986年)と、のちにネオ・ジオの名で括られることになる美術家の個展を次々に企画している。

ところで、そのソナベントに「ラビット」が初めて飾られた時の展示風景の記録が今でも残っている。それを見るとこのグループ展は、ジェフ・クーンズ、アシュリー・ビカートン、ピーター・ハリー、そしてマイヤー・ヴァイズマンによるもので、事実上インターナショナル・ウィズ・モニュメントの文脈をそのまま引き継いでいる。そして、ほかの3人の絵画作品に囲まれるようにして、白い台座にちょこんと乗せられていたのが、21世紀には存命作家として史上最高額で落札されることになるあの「ラビット」だった。当時、そのことを予測できたものは誰もいなかったはずだ。

それにしても「ラビット」はなぜ、それほどまでに高く評価されるに至ったのか。それこそ、誰もが知りたいところだろう。聞くところによると、クーンズが塗り替える前まで、存命作家の史上最高落札価格の記録はクーンズ以外ではデヴィッド・ホックニーが持っていたらしい(およそ99億円)。それにしても高額だが、対象が絵画ということであれば、まだしも納得がいかないでもない。ところがクーンズの「ラビット」はステンレス・スチール製の、しかも口で膨らます風船のオモチャをかたどったウサギだ。それが100億円とは、いったいどのように考えればよいのか。しかし、そのことについて語る前に、近代美術をめぐる大原則についてもう一度おさらいをしておこう。そう、ことはそう単純ではないのだ。

美術作品の近代化とはなにかについて考えるうえでおおいに参考になるのは、お金をめぐる近代の取り決め方である。言うまでもなくお金は大事なものだ。なくてはならない。なくてはならないものだけれども、無限にあっても困る。無限にあるなら誰もがお金持ちになってしまう。貧富の差があるからこそ、お金持ちでいることもできるのだ。そのためにもお金は無限であってはならない。有限なお金がどう配分されるかでお金持ちかどうでないかが決まってくる。商品は誰にでも作ることができても、それと交換し、欲しいものを手に入れる媒介となるお金は、誰もが作れるものであってはならない。だからこそ、お金は古くは貴金属(典型的に金貨)で作られたのだ。もしくは巨石で作られた時代もある。いずれにしても希少なものだ。しかし貴金属や巨石には、そのままお金とするには決定的な難点があった。それは、貴金属や巨石が希少であるがゆえに、人工的に再生産することができず、最大量として有限にしか流通できないことだ。いや、お金が有限なのはよいことのはずだった。けれども、他方では人類の人口は増え続け、それに伴って商品の生産量も増え、人々の移動も頻繁となる。金貨やましてや巨石なんていちいち運んでいられない。そこで出てきたのが信用経済だ。今ここに金貨は持ってきていないけれども、確実に私はそれを持っているし、後日それを渡すことができるから、今はその手形だけ発行するので、ひとまず欲しい商品と交換してはくれないか、というものだ。その人を信用するか、しないか。こうなってくると賭けのようなものだ。

ところが、信用というものには肝心のかたちがない。だから手形を発行するのだが、当初はこの手形は貴金属に紐付けされていた。金兌換制度というのがそれだ。その人が保有する金の量に応じてしか手形は発行できません、ということだ。けれども、もともと信用にはかたちがないのだから、金に紐付けするといっても、本当にその人が該当する金塊を保持しているかどうかまでは本当のところ定かではない。ということは、肝心なのは、すでにこの時点で金塊よりも信用の方が重要になっている、ということだ。言い換えれば、信用さえ揺るがなければ、人はその人にいくらでも商品を渡す(まさしく「クレジット=信用」カードという通りだ)。言い換えれば、信用され担保されていれば、お金が貴金属や巨石である必要はとうになく、ただの紙(手形)で代行できるということだ。実は、これこそが近代的な紙幣制度の大原則であって、その紙に信用を与えているのは国家が発行している、という保証である。強い国家が発行する紙幣には為替上でも大きな価値があり、不安定な国家が発行する紙幣には国際市場での交換価値がない。その強い弱いを決めているのは政治力、経済力、軍事力などいわゆる「国力」と呼ばれるもので、実はそれ自体不安定なものだ。けれども、信用自体が本来不安定なものなのだから、当面は強い国家へと紙幣価値は傾かざるをえない。重要なのは、ここでは貴金属的な実体的価値ではなく、無形の信用取り引きこそが経済的価値を主導しているということだ。

長々と経済の話をしてきたが、美術作品の近代化も、ほぼこれに沿って考えることができる。財宝などと呼ばれる「お宝」は、近代化以前の代物である。それらの価値が、モノ自体を構成する原材料の稀少性(通俗的、かつ典型的なものとしてダイヤモンド)に多くを追っているからだ。ところが、どれだけ山と積まれても、札束そのものには原材料としての価値がない。原価だけで考えれば紙にインクを擦り付けただけの代物だ。それに総額と見合う経済的な交換価値が生じるのは、国家による信用(1万円札を例にとれば、この紙幣を持ってきた者には1万円相当の買い物をさせても損はしないことを国が保証する)のためである。

近代絵画も、実際にはこれとまったく同様なのだ。モネやセザンヌ、ピカソやマチスの絵に莫大な経済的(交換)価値があるのはなぜだろう。それ自体はキャンバスに絵具を擦りつけただけのものではないか。かつての財宝のように金箔が貼られているわけでもない。宝石が埋め込まれているわけでもない(原材料の稀少性とその物量で価格が決まる日本画はその意味ではいまだ絵画の近代化以前の名残を留めている)。キャンバスに絵具だけでできた布に数億、数十億、数百億円の価値を与えているのは、信用なのだ。これこれの絵画を持っている者は、次に市場に出す際にはそれ相応の交換価値を行使してよい、ということだ(実際には投機的価値ゆえさらに増えている可能性がある)。

しかしそこで疑問もわく。紙幣に価値を与えているのは国家による信用だった。では、ピカソやマチスの絵に対し相応の経済的価値を保守しているのは、いったいなんだろう。それが美術史的価値という信用なのだ。人類の英知の歩みのひとつである美術史において、その絵画が行使する力が権威ある研究や調査、評論によって確定しているから、その稀少性が事後的に経済的な信用として付与されているのだ。

このことにいち早く気付いたのが、マルセル・デュシャンだった。もしも美術作品の価値が実体ではなく信用にあるのだとしたら、信用さえ得られれば実体はなんでもよいことになる。事実、近代絵画は信用を得ているからその価値を疑われないけれども、元来はキャンバスに絵具を擦り付けだけの安価なものだ。安価なものが信用によって高価になる——この錬金術が近代美術の核心であるのなら、そのメカニズムをはっきりさせるためには、できうるだけ価値のなさそうなものが信用へと転化されるのがよい。立派な額縁に入れられた絵画や重厚な彫刻はそのことを忘れさせてしまう。それなら、いっそ便器のほうがいい。誰からも尊敬されず、むしろ汚がられる。しかも、街の店で気軽に誰でも手に入れられる。そんな「くだらない」便器に署名だけして、もしも美術館に飾ることができたら、それこそ安価なものが高価へと転化する近代美術のメカニズムそのものを透視することではないか、と。デュシャンによるこの企ては美術館への展示を拒まれることで失敗に終わったけれども、それから100年が経過した現在、その美術史的な信用は天井知らずのものとなっている。

ジェフ・クーンズの「ラビット」は、基本的にこの延長線上にある。デュシャンに倣えば、近代美術のメカニズムを透視するためには、できるだけくだらないもの、意味がなさそうなもののほうがよいのだ。そこでクーンズが選んだのは、空気で膨らませるオモチャの風船ウサギだった。ただのレディメイド(既製品)というのでは信用の上限もたかが知れている。そんなのは、すでに使い古されたありきたりの手法だ。クーンズが選んだのは、この風船ウサギを型取りし、ステンレス・スチールで鋳造し、さらにその表面を徹底的な鏡面仕上げにすることだった。ここで重要なのは、以下の2点だろう。

1. ステンレス・スチールで鋳造したとはいえ、イメージの上ではもとの風船ウサギと根本的に異なるものではない。その証拠にビニールで膨らませた皺までもが克明に再現されている。風船ウサギの原材料はビニールだが、中身は空気にすぎない。鋳造された「ラビット」にどの程度、中身が詰まっているかどうかとは無関係なところで、モチーフが空気であることに変わりはない。つまり両者ともに問題とされているのは空気である。ところで空気には経済的価値がない。特別な空気なら値段もつくかもしれないが、クーンズがモチーフにしたのは口でも膨らませることができる空気である。そんなものに価値はない。便器でさえ価格はあっただろうが、誰もが息をして生活している(時に風船ウサギを膨らませることができるような)空気はまったくの無価値である。無価値なものが美術作品であることで経済的価値を得ることに成功すれば、それこそデュシャンの試みをより高い精度で達成することになる(ちなみにクーンズにはバスケット・ボールやアクアラング、ボートのように空気を原材料とするものが多い)。それこそアートのように純粋(=ファイン)なバブル=泡ではないか。とんでもない高価で売られるにもかかわらず、泡の原材料はしょせん空気なのだから。

2. 鏡面に仕上げられたウサギの顔には、それを見る者の顔が映りこむ。つまり「ラビット」はその時々の当の作品への人々の反応(表情)そのものを映している。ゆえに「ラビット」の撮影は困難だ。作品を撮影するにはその前にカメラを置かなければならないが、そのカメラがどうしても作品の表面に映ってしまう。しかしこれは避けがたいことなのだ(上掲写真群でも確認できるが、ソナベントでの最初期の展示でも、よく見ると「ラビット」の顔に、台座の上にカメラを載せ、黒い幕をかぶって台座のうしろに身を潜める撮影者の姿を見てとることができた)。まだ若手の無名な美術家による作品として飾られた時、そこに映し出された顔と、時価100億円を記録したいま、(仮にこの「ラビット」を実際に見る機会があったとしての話だが)そこに映し出される人々との顔には決定的な開きがあるだろう。つまり、この鏡像そのものも「ラビット」の一部なのだ。「ラビット」はこれからも、無価値が価値へと転ずる近代以降の美術の錬金術の飛躍が大きければ大きいほど、そこに映し出される人々の顔の様子を変貌させていくだろう。この意味で「ラビット」は、時代を超えて持続する信用のあり方と不安、そして、それをめぐる時の経過そのものを「人間=ウサギの顔」を入れ子に彫刻しているのだ。

このように考えると、「ラビット」こそが近代芸術の精華なのだと考えられはしないだろうか。しかも近代の紙幣制度とは異なり、美術作品には価値が明記されていない。お札には千円、一万円といったように一定の金額が印刷されており、それを超えて使用することはできない。ところが美術作品は、その信用が高まれば高まるだけ、それに対応して経済的価値も天井知らずに上昇する。もとが無価値なのだから、その上昇には際限がない。オークションは、対象となるモノを二人以上の人間が欲しいと名乗り出て、同時にどちらも引かなければどこまでも上昇する。それは人間の欲望を純粋に反映・吸収する究極の媒体となったのだ。ジェフ・クーンズの「ラビット」は、そのことの(ただしメディウムが厚みのない鏡面、モチーフが無料の空気からなる)歴史的な金字塔でもあるのだ。

1. “Jeff Koons’s record-breaking Rabbit shines bright in New York,” Christie’s Website, 17 May, 2019

筆者近況:6月22日、岡山県総社市での「鬼ノ城塾」にて「災害と美術」をテーマにした講座に登壇予定。7月6日、太田市美術館・図書館にて本と美術の展覧会vol.3「佐藤直樹展:紙面・壁画・循環」の関連イベント「鼎談:佐藤直樹になにが起こったか」に登壇(佐藤および編集者の伊藤ガビンとの鼎談)。7月8日、ジュンク堂書店 池袋本店にて、『藝術2.0』(春秋社)刊行記念トーク「〈藝術2.0〉のゆくえ 美術と工芸を越えて」に出演予定(他に同書著者の熊倉敬聡と哲学者の鞍田崇が出演)。