岡本太郎作「地底の太陽」 写真提供:大阪府日本万国博覧会記念公園事務所

岡本太郎作「地底の太陽」 写真提供:大阪府日本万国博覧会記念公園事務所大阪の千里丘陵に位置する万博記念公園に立つ「太陽の塔」では現在、内部の整備工事が進行中だ。「太陽の塔内部再生」事業として、長く一般公開されてこなかった「生命の樹」や、行方不明のままだった四つ目の顔「地底の太陽」の復元やその設置場所の準備が、来年3月の一般公開に向け、急ピッチで行われているのだ。先日、私は岡本太郎財団の評議員を務める関係で、岡本太郎記念館館長の平野暁臣、美術史家の山下裕二、ワタリウム美術館キュレーターの和多利浩一の三氏と、その進捗の確認のため中に入った。内部はすでに耐震補強を終え、「生命の樹」を鑑賞するための通路を新たに確保する作業が進められており、もともと伽藍堂のように広かった空間は、何重にも入り組んだパズルのような足場で、上から下まで鉄の蜘蛛の巣のように埋め尽くされていた。こんな複雑な足場の設置が可能なのは、コンピューターによる高度な演算のたまものだという。だが、その間隙から顔を覗かせる「生命の樹」のくすんだ原色や、残された生物の模型は、まるで時間が止まったように万博当時のままだ。そして、これがあの廃墟のようだった「太陽の塔」の内部かと思うと、にわかには信じられない気持ちがした。

私が「太陽の塔」の内部に入って初めて「生命の樹」を目撃したのは、大阪万博から30年が経った西暦2000年のことだった。この年、内部の調査や記録を兼ねて、故・岡本敏子の紹介で立ち入ることができたのだ。だが、中は数十年にわたってほとんど人の手が入らず、廃墟そのものとなっていた。その詳細については、以前書いたことがある(『黒い太陽と赤いカニ│岡本太郎の日本』、『戦争と万博』)のでここでは繰り返さない。もっとも、今では比較的知られるようになったとおり、もともと「太陽の塔」は単独の建造物ではなかった。地下と空中に中心となる展示室を持つ「テーマ展示館」の一部で、その両者をエスカレーターで繋ぐ動線としての機能を兼ねていたのだ。

「生命の樹」 写真提供:大阪府日本万国博覧会記念公園事務所

「生命の樹」 写真提供:大阪府日本万国博覧会記念公園事務所残念ながら、すでに地中に埋められてしまった地下の展示と、取り壊されてしまった空中の展示の復元は今からではもう不可能だ。しかし地下には「太陽の塔」にとって深いつながりを持つ、全長にして約11メートルに及ぶ第四の顔があった。地下の展示の復元は無理でも、せめて行方不明のまま、いまだ現物のみつかっていないこの「地底の太陽」だけはなんとかしたい——そんな強い思いから、この4番目の顔だけは、ガチャなどの精巧なフィギュアで知られる玩具メーカー、海洋堂の協力を得て実物大に再現される。その原型(縮尺1/10=全長約1.1メートル)はすでに万博記念公園のホームページでも公開されているが、このたび、その実物大の模型原型が完成したため、京都の某所を訪ね、その視察も行った。

「地底の太陽」復元用縮尺原型 写真提供:大阪府日本万国博覧会記念公園事務所

「地底の太陽」復元用縮尺原型 写真提供:大阪府日本万国博覧会記念公園事務所実は「地底の太陽」は、現物はおろか当時の設計図も残っていない。したがって再現にあたっては、当時撮られた角度の異なる複数の写真から立体を起こし、全体を再構成していくしかない。そうなると、重要なのは「岡本太郎らしさ」だ。私たちの主な作業は、その第一印象の確認にあった。もっとも、海洋堂の技術はさすがというほかなく、いくつかの細部の修正を除けば、大きなブレはまったくと言っていいほどなかった。かえって、これまで写真でしか見てこなかった「地底の太陽」を、模型とはいえ原寸で見ることで、数多くの発見があったくらいだ。たとえば、「地底の太陽」の左右に広がる焔が、焔であると同時に、太郎がパリ時代から盛んにモチーフに据えてきたリボンのような「はためき」であること、このはためきの運動が、左右のみならず顔を横断して水平を貫くダイナミズムを生み出していることなどがそうだが、これについてはまた機会を改めた方がよいだろう。

それにしても、なんという造形だろうか! 「太陽の塔」の直下に改めて立って、私はその異様さへの思いを新たにした。と同時に、この千里の地から南下した先にある富田林(とんだばやし)の地に立つもうひとつの異様な形状の塔、PL(パーフェクト リバティー)教団の建立した「超宗派万国戦争犠牲者慰霊大平和祈念塔」(以下、大平和祈念塔)にも思いを馳せていた。宗教施設ということもあり、これまで遠目に眺める以上のことをしていなかったこの塔が、「太陽の塔」と同じ1970年に完成していたことを知り、なんらかの符号を感じ、これを機に訪ねてみることにしたのだ。

大平和祈念塔 画像提供:PIXTA(ピクスタ)

大平和祈念塔 画像提供:PIXTA(ピクスタ)けれども、実のところその塔は、「太陽の塔」よりもはるかに巨大な規模を持っていた。「太陽の塔」が約70メートルであるのに対して、「大平和祈念塔」は約180メートルもあるという。だが、なにより共通しているのは、「大平和祈念塔」も「太陽の塔」と同じく、名こそ塔とつくものの、実際には「芸術作品」であることだ。

大阪万博が開幕した1970年3月に遅れること5ヶ月、「平和祈念党」は同年の8月1日に落成した。その目的は有史以来、一切の戦争による犠牲者の霊を慰め、終わることのない平和を一日も早く実現することを祈願するものだという。しかも、その構想は「太陽の塔」からさらに時間を遡る。実は、広大な敷地を持つこの「大平和祈念塔」の周囲そのものが「彫刻の庭」になっており、合計12人(点数にして13点)にも及ぶ国内外の彫刻家の作品で囲まれている。いずれも20世紀の近代彫刻を代表する美術家ばかり(日本から本郷新、毛利武士郎ら、海外からヘルベルト・バウマン、モーリス・リプシら)で、錚々たる顔ぶれだ。

もとをただせば、いま「大平和祈念塔」の周囲に配置された作品が作られた経緯は、1964年の東京オリンピックにある。その前夜に当たる1963年、伊豆は真鶴半島の道無(みちなし)に世界の彫刻家が集う「世界近代彫刻シンポジウム」(主催=朝日新聞社、委員長=富永惣一)が開かれたのだ。この地は、箱根の火山活動で噴出された溶岩が冷えて固まった貴重な小松石が産出される海岸に面していることから、この石を使って作品の制作が競われた。完成した作品は、その年のうちに東京に運ばれ、いったん新宿御苑で屋外展示されたのち、翌年の東京オリンピックの期間中、代々木総合体育館の周辺の庭園に飾られた。同館の設計は大阪万博でシンボルゾーンの総合プロデューサーを務めた丹下健三の手によるもので、その内部には岡本太郎の壁画が設置されていた。また丹下は真鶴での彫刻シンポジウムの実行委員会にも名を連ねており、こうした点でもこれらの彫刻は大阪万博とニアミスしていると言える。それがその後、どのような経緯でPL教団の所蔵となったのか、詳しい経緯はわからない。

だが、先に「大平和祈念塔」自体が芸術作品と位置付けられていると書いたとおり、PL教団の「処世訓」はその第一に「人生は芸術である」を掲げている(これはどこか岡本太郎を思わせる)。この教えは第二代教祖にあたる御木徳近(みきとくちか)によるものだから、芸術と教団の縁は非常に深いものがあった。実際、「大平和祈念塔」もこの二代教祖がみずから粘土をこね、原型を作り上げている。その意味で「芸術作品」なのだが、この原型にはさらにもとになった作品があり、それが当時、教団と深いつながりを持っていた勅使河原蒼風への教団からの委嘱作「生命の塔」であった。随行してくれた教団の方の解説によると、第二代教祖は「世界近代彫刻シンポジウム」の開催をきっかけに「大平和祈念塔」の構想を抱き、その原型の発注を勅使河原に行ったというから、このプロジェクトが始まったのは東京オリンピックの直後からということになる。勅使河原の原型がそのまま使われなかったのは、流木をもとに作られる勅使河原の造形が巨大な建造物には適合しなかったからで、そのため第二代教祖がこれをもとに形を作り直したという。

「大平和祈念塔」としては実現しなかった勅使河原の「生命の塔」(まるで「太陽の塔」と「生命の樹」を合体させたような名ではないか)は、現在も教団の本部の一角に野外彫刻として設置されている。そういえば、当日の内部見学で見たPL教団の神殿(「大平和祈念塔」低層2階)は、色合いといい造形といい、岡本太郎の「生命の樹」を思わせるものがあった。はたして、これらは偶然の一致なのだろうか。

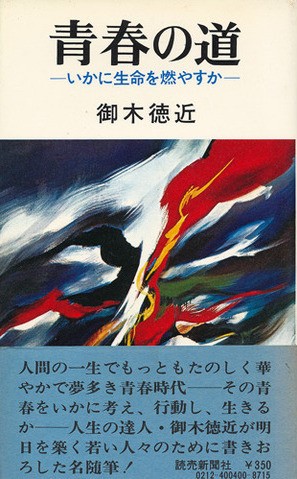

「国際暗黒プロデューサー」の異名で知られる康芳夫は、PL教団の二代教祖と交流があったことで知られるが、雑誌『FUKUJIN』(2006年No.11、白夜書房)で組まれた座談会「神を呼ぶ男」の中で、勅使河原だけでなく太郎も含めた双方が同時期にPL教団の第二代教祖と交流を持っていたことを伝えている。実際、1971年に読売新聞社から出された御木徳近による著作『青春の道 いかに生命を燃やすか』の表紙に太郎は絵を寄せている。

御木徳近『青春の道 いかに生命を燃やすか』1971年、読売新聞社

御木徳近『青春の道 いかに生命を燃やすか』1971年、読売新聞社そういえば、PL教団は日本でも有数の大花火大会で知られていた。教訓の第一に芸術が掲げられているからには、花火も当然「PL花火芸術」と位置付けられている。これも第二代教祖の創始になるという。花火が芸術なら「芸術は爆発だ」と言えないこともない。もっとも、両者のあいだに具体的にどのような交流があったについては、まだなんとも言えない。これについては今後も継続的に調べていこうと思う。

協力:岡本太郎記念館