マニフェスタ6のプレ・イヴェント。美術教育をテーマとした非公式の公開ブレイン・ストーミング。「コーヒー・ブレイク」と名付けられ、2008年の4月に開催された。Manifesta 6 Nicosia提供。

マニフェスタ6のプレ・イヴェント。美術教育をテーマとした非公式の公開ブレイン・ストーミング。「コーヒー・ブレイク」と名付けられ、2008年の4月に開催された。Manifesta 6 Nicosia提供。

#02 ドクメンタを巡るホドロジー(後)

文 / 杉田敦

まず最初に、大きく時間が空いてしまったことについて触れなくてはならない。ドクメンタを巡るここでの考察は、世界情勢と切っても切り離すことができない。筆者が出向くことを諦め、けれどもその、見ても経験してもいない対象に対して批判しようと考えたのも、まさにそのような事情によるものだった。極端な民族主義思想を抱いた人物の名を戴く団体の参加に端を発し、反ユダヤ的な表象を検知することに失敗したことが明るみに出たことで、ドクメンタ15は、ディレクションはもちろん、それを担当したインドネシアのコレクティヴ、ルアンルパの資質そのものまで問われることになった。一方、それに対するドクメンタを運営する側の対応、ドイツの行政の反応も、問題がなかったというわけではない。そのような事情に触れることなく、ドクメンタ15に関して言及するのは不可能のように思われた。こうした状況は、芸術表現をめぐる批評の域圏が、かつてモダニズムがまどろむことができた、純粋な芸術的言語だけで充たされているような空間では不十分だという想いを、確信に変えることになった。そしてもちろん、そのような拡張的な視野を念頭におくのであれば、当然、リアルタイムで生起する出来事も影響してくることになる。この連載も例外ではなく、ウクライナ戦争の勃発は、それまでの考察をフリーズさせ、細部まで検証し直すことを迫ってきた。[1] 今回の遅れも、同じような事情によるものだ。言うまでもない、2023年10月に始まった、イスラエル-ガザ戦争である。端緒を除けば、一方的なものになった戦闘は、ガザ地区における市民の虐殺という、胸を潰されるような事態を招来させてしまう。目を覆い、耳を塞ぎたくなるような現実は、ウクライナ戦争のとき以上に、それまでの考え方に対して、訂正や否定、変更を促すことになる。正直に告白しておくことにしよう。種々の問題はあるだろうし、これからも起こるはずだが、それでも、オクウィ・エンヴェゾーによって切り拓かれた政治的問題に言及しようとする、芸術実践における姿勢は重要であり続けるだろう。そしてその中心的な役割のひとつを、ドクメンタに代表される国際展が、今後も担い続けていくことになるだろう……。安易にも、そう考えていた。しかし、そう信じ続けることはもはや難しくなりつつある。もちろん、この連載においても、そうした認識を妄信していたわけではなく、絶えず、問いかけるように努めてきたつもりだ。その上で、なんとか、希望的な見通しを手繰り寄せていたのだ。しかし、そうするにも限度がある。かつてのように、何らかの希望や信頼を抱くことは、ますます困難になりつつある。希望は絶望に変わり、信頼は疑念に姿を変えてしまっている。光明を見出すことはできず、猜疑心があたり一帯を覆ってしまっている。

前回は、ドクメンタに向かうことを避けることになった路、ホドスが、EU加盟に期待を寄せるコソヴォ共和国の首都、プリシュティナで開催されたマニフェスタ14に向かうことになった経緯を説明した。小国における展示は、パックス・ゲルマニア化しているドクメンタの問題点を浮き彫りにしただけでなく、世界規模の主体であるように誤解してしまうことを避けることこそが、有意味な提言を可能にするかもしれないという希望を抱かせてくれるものだった。実は、前回の原稿は半分ほどに切り詰めたもので、ほぼ間をおかずに、残り半分を掲載できるように準備していた。先送りした後半部で焦点を当てたのは国内の事情だった。政治的な言及を回避することがデフォルトになっているこの国の現状を、最近の事例を通して再考しようと考えたのだ。ドクメンタ的な世界規模の主体に向かうのではなく、マニフェスタのように、局所的でコンパクトな問題意識を丁寧に拾い上げること。その可能性を、国内の問題と照らし合わせて考え、その実現には何が必要で、何が不必要なのかを検討しようと考えていた。

ここでは、そのとき書いたものを、その後生起した出来事に照らし合わせていくことにする。それは、言ってみれば一度選択したホドスを、自省的に再考しようとするものであり、つまり、自身の選択した路に対するホドロジー的な批判を行うものになるはずだ。ただしその際、執筆後に生起した出来事にはあえて焦点を合わせないことにする。例えばその最たるものは、国立西洋美術館で行われた出展作家らによるイスラエルと協力関係にある企業を名指しした抗議行動だろう。「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」と題された展示の内覧会で、「展覧会出品作家有志を中心とする市民」によって、美術館のオフィシャル・パートナーである川崎重工株式会社がイスラエル企業の兵器ドローンの輸入に関わっていることに対する抗議のアクションが行われた。本来であればその問題こそを取り上げるべきかもしれないが、まだそのような問題が生起していない時点で考察されたものの妥当性を問う上では、むしろその事実に焦点を合わせない方が自分自身の問題を詳らかにすることになるのではないだろうか。抗議行動というかたちで、アーティストたちを矢面に立たせてしまったことに対して、まずなによりも必要なのは、自身の問題を凝視することだ。そのような事態を招いてしまった原因は、何らかのかたちで、自身の考察のなかにも痕跡を残しているはずだ。その問題を明らかにするためには、ガザの惨劇後の事情と整合するように修正するのではなく、むしろ齟齬をきたしている部分を開示しておくことの方が重要だろう。2024年3月11日に行われた西洋美術館での抗議は、それまでの種々の考察や、批判、検討に問題があったからこそ出来したものだ。また、勃発以降、およそ半年の間、有意味な批評、思索が提出できなかったからこそ、アーティストたちが行動せざるを得なかったのだ。問題視された企業が、美術館と提携を結ぶのも、その間の出来事だ。それまでに、明確に、戦争や殺戮への加担に対する非難を表明できていれば、アーティストたちが抗議する以前に、メディアが問題として取り上げることも可能だったはずだ。こうした事態は、批評を生業とする人間として恥ずべきものだ。自身も所属する美術批評を専門とする人間たちの団体、美術評論家連盟が、ガザ戦争に対する声明を出すのは、さらに数ヶ月待たなければならない。[2] 抗議行動後も一向に対応する気配がなく、無為に時間が流れようとしていたため、やむをえず意見表明をするように提起した。すべてのモル的機能主義は誤りであるという、ドゥルーズ゠ガタリの考えに共感する人間として、団体名で行われる実践、つまり、モル的な機能には関わらないようにしてきた。しかし、そうすることは、さらに自身を罪深くするように思われた。ところで、このような経緯を明らかにするのは功名のためと思われるかもしれない。モーリス・ブランショが、団体声明に関しては無記名の著者であり続けたことを考えるとなおさらである。あるいは、当の団体の時局に対する鈍重さを指摘しようとしていると捉えられるかもしれない。しかし、そうではないのだ。提起をすることはできたものの、それは恥ずべきほどに時期を失したものに過ぎず、その原因は、ひとえに自身の怠惰と臆病、そして無責任さにある。提起したことではなく、その遅れこそを示すために、むしろ不名誉な行為の主体として名を記しておくことにしたのだ。ここで繰り返し述べてきたホドロジーは、その路を選択したことによる効果や、その理由を示すものではあるが、同じように、その選択がどのように残念な結果をもたらし、どのような誤った判断がそれを導いたのかを明らかにするものでもある。そう、ここでのホドスは、誤った選択が顔を出すことのないナヴィゲージョンが提示するルートのようなものではなく、無数の誤った選択の痕跡を残した、使い込まれた地図上の書き込みのようなものなのだ。誤って書き込まれてしまった路を、隠してはならないのだ。

美術評論家連盟の声明。2024年5月25日に公開されている。https://www.aicajapan.com/wp/wp-content/uploads/statement_2024_05.pdf

美術評論家連盟の声明。2024年5月25日に公開されている。https://www.aicajapan.com/wp/wp-content/uploads/statement_2024_05.pdf

ここまで問題にしてきた、ドクメンタ、およびその周囲の問題に立ち返っておくことにしよう。これまで 、ドクメンタ15以外の場所でも、種々の、同質の問題が生起していることについて触れてきた。なかでも衝撃的だったのは、開始直前にキャンセルという結末に至ったマニフェスタ6だろう。ドクメンタ14では、フランコ・“ビフォ”・ベラルディによって行われるはずだったパフォーマンス、「アウシュヴィッツ・オン・ザ・ビーチ」が、ホロコーストを相対化するものだという疑義を投げかけられ、キャンセルを余儀なくされている。また、アブバカール・フォファーナのアテネのアトリエは、動物保護団体の襲撃を受け、被害を被っていた。資金の使途に疑問を抱くLGBTQ関連の団体は、ロジャー・バーナットの古代ギリシアのアゴラの石板のレプリカを略奪し、アテネからカッセルへの移動も、カッセルでの展示も阻止している。ヴェネツィア・ビエンナーレでは、モスクをインストールしたアイスランド・パヴィリオンが、右翼系政治家の反対を受けて、閉鎖に追い込まれた。そうした問題のなかには、展覧会開催時だけでなく、終了後まで尾を引いているものもあった。買い上げられることが決まっていて、そのまま常設されるはずだったオル・オギュイベのモノリスは解体、撤去され(後に再建され、場所を変えて設置されている)、ドクメンタ13で植樹されたコービニアン・アップルは引き抜かれている。[3]

こうした、現代美術の世界に生起する種々の疑義や抵抗、反発を並べてみると、芸術は、表現することと同等かそれ以上に、引き起こされた事態に対して、どのように反応するかということが求められているのがわかる。問題が起こることがあってはならないと、教条主義的に考えるのではなく、問題は起こりうるものであり、発生した場合、どのように対処するかということこそが問われているのだ。言ってみれば、対応すること、対応の仕方もまた、ある意味では芸術的な実践なのだ。告発や異議申し立ては、予期しないかたちで、予期しない方角から押し寄せてくる。つまり、前もって予想し、あらかじめその対処を考えておくことは不可能なのだ。けれども、たとえ不可能なのだとしても、そうした事態が出来してしまえば、否が応でも対応しなくてはならなくなる。誰かが救いの手を差し伸べてくれるわけではない。そのことを意識し、対応の仕方もまたひとつの実践であるということ、あるいはさらに言えば、表現であるということを自覚しておくこと、そうすることこそが重要なのだ。

問題に対する対処の仕方は、それぞれの場合によって異なるものになる。汎用的な解決、対処の方法があるわけではない。だが、どのような場合にも共通して、行わなくてはならないこともある。それは、繰り返しここで述べてきたことだが、そうした事態についてはもちろん、そのような事態に至った経緯、対応、現状を詳らかにしておくことだ。何が問題として指摘され、どのような対応が模索され、現在、どのような状態になっているのか。事の成り行きを共有できるように整え、誰もが参照できるようにしておくことが必要なのだ。それらの事実の開示は、その問題を、当事者だけのものではないというように位置付けることになる。芸術実践に関連して生起する種々の問題は、芸術に関わる、すべての人にとっての問題なのだ。いや、関わる、関わらないを問わずにと言うべきだろうか。ところが、不思議なことに、不都合な事情は、どれだけ種々のメディアが書きたてることがあっても、肝心の現場に行くと、まるでそんなことはなかったかのように、覆い隠されてしまっている。マニフェスタ6のキャンセルに至る経緯が、当初、当事者によって詳しく説明されるということはなかったし[4] 、襲撃を受けたフォファーナのアトリエについても、その情報が何らかのかたちで公開されるということはなかった。筆者の見た範囲では、カッセルの会場でも、アテネのアトリエが被害を受けたことを確認することはできなかった。ただ興味深いことに、襲撃直後に偶然アトリエで出会ったフォファーナ自身は、そしてアトリエのスタッフは、当惑を隠せない様子ではあったものの、襲撃そのものについて詳しく語ってくれた。少なくとも、当事者が口を噤んでいるというわけではないのだ。カッセルのノイエ・ギャラリーでも、古代アゴラの誓いを刻んだバーナットのモノリスが置かれる予定だった台座は、一応、空隙を設けて作品の不在を匂わせてはいたものの、何らかの説明が施されるということはなかった。ヴェネツィアでも事態は変わらなかった。モスクのあったはずのサンタ・マリア・デッラ・ミゼリコルディアは、再び数百年にもわたって閉鎖されていたときの教会に戻ったかのように、固く門が閉ざされ、そこがアイスランド・パヴィリオンであったという痕跡はきれいにクレンジングされていた。終了後に起こったオギュイベやコービニアン・アップルを巡る問題の場合も、その情報が、その後のドクメンタの会場で共有されたということは確認できていない。結局、異議申し立てのほとんどは、そしてそれによって引き起こされる、閉鎖や略奪、暴行などの事件は、現場では覆い隠されてしまうのだ。そうまるで、そんなことは起こらなかった、起こってなどいないかのように。

こうした、ある種の情報の隠蔽、遮断を支えているのはどのような考え方なのだろうか? 展示会場には一点の曇りもあってはならないとする、奇妙な、衛生主義的な思い込みなのだろうか。ドクメンタ15は、そうした問題を端的に示していたように思われる。一時は、討議の場が検討されたが、結局当事者がそこに加わることはなかった。問題の経緯が、会場のどこかで明らかにされるということもなかった。種々の情報が、他者によって発信されているにもかかわらず、最も、情報を手にしていたはずの関係者によって、それが明かされることはなかった。もちろん、当事者であるわけだから、都合よく改変しているという謗りを受けることもあるかもしれない。そうした誤解を招かないように細心の注意を払わなければならないのはもちろんなのだが、危惧されることだけを理由に、情報の共有を遠ざけることにはならないはずだ。種々の問題に関する情報を開示し、共有や連帯を呼びかけようとする、政治的正当性を志向する作品の前で、遮断や隠蔽、無視という判断を下す理由は見あたらない。芸術表現の場は、表現そのもののために種々の工夫をするのはもちろんだが、同じように、異議が提出された場合、それに対する対処の方法を考察し、創造し、試し、そして学ぶ場所でなくてはならない。隠蔽するだけでは、そこから得られるものは何もない。対処することもまた、創造の一部だという意識が、決定的に欠けているのだろうか。

芸術表現が種々の具体的な出来事に触れる限り、疑義が出されることはあたり前のことだ。ひとつの事象に対して、一定の意見ばかりがあるわけではない。首肯できないものがあるとしても、種々の意見、疑義、問題が指摘されることは、むしろ健全な状態だと言えるだろう。問題の存在を認めない衛生主義的な立場に立てば、表現は、ある種の枠内のものに限定されることになる。そこから、枠内にとどまっているのかどうかという、フィルタリングや検閲を招き入れてしまう道筋は容易に想像することができる。もちろん、そもそも、まったく自由に表現することができるかというと、そうではないという事実にも注意しておかなくてはならない。基本的な人権を損なうようなことは許されないし、過去の歴史的な罪禍を無視することも、認められるべきではない。こうした、いわば人類共通であると目される制限と、都合よく導入されがちな政治的な検閲の境界は曖昧だ。隙があれば、望ましくない操作が忍び込み、表現の自由は侵害されることになる。

目に余る侵害に対しては、表現の自由を守るために抵抗しなくてはならない。表現の自由に対する種々の主張は、多くの場合、表現する側、つまり表現者の自由を尊重しようとする考えに基づいている。もちろん、表現者の自由が損なわれることがあってはならないのだが、そのような視野で充分なのかというと、問題がないわけではない。表現者の権利を強調する主張には、ある種の思い込みのようなものがある。それは、表現されたものを、表現者の意志が隅々まで浸透したものとして捉えてしまうことだろう。確かに、表現者は個々の意志を抱き、それを具現化しようと心を砕き、努力している。けれども、表現者がそれほど意図していないにもかかわらず、何らかの問題が忍び込んでしまうことがある。例えば、ある時代の世界観や倫理観を通して、表現のなかに、問題となるものが織り込まれてしまうような場合を想像することができるだろう。このような場合、責任を表現者に帰すだけでは問題の本質を見誤ることになる。なぜなら問題は、そのときの時代精神とでも言うべきもののなかにあるはずだからだ。先ほど述べた、人権尊重などの共通認識においても、制作者に明確な意図がないにもかかわらず、当事者の視線に晒されることで初めて問題が顕在化してくるということもある。そうした状況に陥ってしまうことに対して、想像力が欠如していると指摘することは間違ってはいない。しかし同時に、想像力によってすべての過誤を回避することができると考えることは間違ってもいる。想像力は必要だが、万能ではない。問題を回避するためには、例えば、基準となる考えそのものを更新することが必要になる。しかし、もちろんそれは、表現者ひとりの手で成しうるものではない。問題は、同時代の共通認識とされるもの自体のなかに根を張っている。かつて認められていたものが、時を経て、認められなくなる場合もある。依拠している共通認識の綻びが明らかになることで、目の前の作品がみるみる不適切なものに成り果てていくこともまたあるだろう。わたしたちは誤っているし、将来もまた誤るだろう。わたしたちがいまだに理解していない犯罪で、わたしたちを罵るだろう……。レベッカ・ソルニットがそう警鐘を鳴らすのは、後世の人びとの慧眼を強調しようとしているわけではない。[5] どのようなものであれ、そのような可能性を秘めている。そのことを認識するように促しているのだ。言ってみればそれは、科学における反証可能性のようなものだ。反証される可能性を予め認めることこそが、途上にあり続ける理解にとっては、唯一の拠り所となる。科学的理解に与する必要はもちろんないが、それでもこの理解の構図は参考になる。

2003年3月31日のロサンゼルス・タイムス紙のウォルスキーの写真掲載の約2週間後に、art & river bankで開催された緊急討議、トークセッション”戦争と写真”の様子。

2003年3月31日のロサンゼルス・タイムス紙のウォルスキーの写真掲載の約2週間後に、art & river bankで開催された緊急討議、トークセッション”戦争と写真”の様子。 沢木耕太郎の論考の掲載された文藝春秋、2013年1月号。手前は、イタリアのコントラスト社から発行されたサラ・ヴィヴァンのゲルダ・タローの生涯を紹介するグラフィック・ノベル。

沢木耕太郎の論考の掲載された文藝春秋、2013年1月号。手前は、イタリアのコントラスト社から発行されたサラ・ヴィヴァンのゲルダ・タローの生涯を紹介するグラフィック・ノベル。

時代によって、判断基準が変わりうることを示す例がある。2003年、ロサンゼルス・タイムスのスタッフとしてイラク戦争に従軍していた写真家、ブライアン・ウォルスキーは、イラクで撮影した写真をアメリカ本土の本社に送信した。写真部長はそれを気に入り、本紙と提携紙の一面にすることを決断する。提携紙のひとつ、ハートフォード・クーラント紙の副編集長は本紙の判断を受け入れたが、従業員のひとりが違和感を抱く。画像内に重複している箇所があったのだ。掲載後ではあったものの、疑念はすぐに伝達され、イラク南部にいたウォルスキーのところにも確認の連絡が入る。彼はその場で改変を認め、即刻、解雇されている。砂漠から戻ってきたウォルスキーと会話をした同僚が、憔悴しきった彼の様子を伝えている。日焼けし、何も口にしておらず、眠ることもできず、服は汚れ、ヤギのような匂いがした……。彼が聞いたところでは、現場で、なかば冗談半分で写真を加工していて、つい、送ってしまったのだという。苦しい言い訳にも聞こえるが、過酷な状況のなかで生まれた、一瞬の気の緩みだったのだろう。

写真の捏造は、ロバート・キャパの有名な写真、《崩れ落ちる兵士》を想起させる。撮影された写真のネガに、リハーサルと思しき同様のシーンが何枚もあることが明らかになったのだ。異論もあるが、沢木耕太郎の地道な調査によって、おそらく撮影したのはキャパではなく、パートナーのゲルダ・タローであろうと推測されている。キャパ名義の写真は、1937年の7月のLIFE誌に掲載され、その後、その真実性が問われるということもない。演じられたシーンと、フォトショップによる合成という違いはあるものの、どちらも、写真という記録性、真実性を担ってきたメディアにとっては、信用を削ぐような事態である。キャパの問題に対しては、水俣病への取材で知られる写真家、桑原史成が、その時代には、その程度の改変は許されていたと述べている。ドキュメンタリーへの意識は、わずか半世紀ほどのあいだに、驚くほど変化してしまったのだろうか。ウォルスキーの場合は、そうした時代的な変化を、不幸にして代表するかたちになってしまったと言うこともできるだろう。現在であれば、写真の信憑性を鵜呑みにするような人はほとんどいない。AIが生成する写真はますます事実っぽくなっているし、下手をすると、信じた人の方が責任を問われかねない。出来過ぎの光景は、事実を伝えるということよりも、フェイクであるかもしれないという性質を身に纏い始めている。彼は、そうした方向に時代が舵をとり始める、とば口に立っていただけなのだろう。しかし、ウォルスキーがさらに不幸なのは、桑原が言うように、報道の倫理観がより厳格になっていくということだ。哀れなウォルスキー。現在、写真館を営んでいるというウォルスキーの写真を、あらためて凝視しようとする人はいない。しかし、キャパの場合はどうだろうか? ゲルダ・タロー、ロバート・キャパの写真は、一掃されるべきなのだろうか? 展示空間を無菌状態に保ちたいという、徹底した潔癖性を貫きたいのであれば、そうするべきなのかもしれない。けれども、そもそも、当時のドキュメンタリーに対する認識を問うのであれば、問題は、個々の表現者ではなく、そうした価値観に基づいていた社会そのものということになる。そして、もしそうであるならば、彼らの写真を除外することは、その時代の社会認識上の問題を包み隠してしまうことになる。そうではなく、むしろそれを提示し、併せて、事の成り行きを明らかにするということ。おそらくそうすることによって、有意義な議論も生まれることになるはずだ。

価値観が変化することによって、かつて許されていた表現が許されなくなるというのは珍しいことではない。人種差別や植民地主義、フェミニズム関連の表現を考えれば、そうした事例を挙げることは難しいことではない。これらに関わる基準は、目まぐるしく更新されている。こうした変化は、人間の認識が進化し、当時は気がつかなった問題に気づくことができるようになったと捉えることもできるだろう。だが、確かにそうではあるのだが、同時に、いま現在に対する認識も変えてしまうことに注意しなくてはならない。そうつまり、現在、目にしている表現に対して、まだ誰も気づいていない、将来、問題になるような要素を孕んでいるかもしれないという疑念と共に、視線を送らざるをえないのだ。目の前の表現は、未熟な問題意識に基づくものなのかもしれない。そうした疑念に対して厳密に対処しようとすれば、あるいは将来起こりうる問題の回避を優先しようとすれば、最終的に展示空間に残るのはエンタテイメント的な、社会の事象に言及することのない、当たり障りのないものに成り果ててしまうだろう。このところ、国内ではエンタテイメント的で、スペクタキュラーな、視覚効果に偏重した作品を制作するアーティストやグループが重用されている。それに対する批判も散見できるが、それらの作品を、美術史的な参照を行いながら質的に分析する作業は、その労力に見合うほどの意味を持っていない。そうした類の表現や、そうしたものに向かおうとする傾向は、むしろ対極にある芸術表現に生起する種々の問題や、それに対する隠蔽的な対処と併せて考えるべきなのだ。

こうした傾向を考えると、表現者の権利を強調して、表現の自由を考えることの問題が顕になってくる。表現者の権利が問題となる場合の多くは、彼や彼女の為した表現に、特定の問題がある場合だ。もちろんだからと言って、それに対する侵害が、許されるようなことがあってはならないし、そうした侵犯が知らぬ間に忍び込んで来ないように、日頃から意識し備えておく必要がある。しかし、それだけで充分なのだろうか。いま述べてきたような、問題を避けるために選択される展示傾向や、エンタテイメントやスペクタクルな作品への偏向が、そもそも表現領域を狭隘なものに変えてしまってはいないのだろうか。こうした傾向は、特定の問題を排除することによって生まれるわけではない。作品や問題を特定しはしないものの、どのようなものであれ、問題そのものを排除するという、衛生主義的、あるいは臆病な選択の積み重ねによって、知らぬ間に強化されていくのだ。表現の自由の問題は、これまで、特定の問題に対する対処療法的なかたちで対応されてきた。しかしそのようなかたちの対応だけでは、一見すると緩慢なため見過ごされてしまうことになる、水面下で進行している大局的な制限的傾向そのものを変えることはできない。それは、特定の問題を指すこともなく、目に見えるかたちで排除を行っているわけでもない。病徴がはっきりしているわけではないのだ。しかしそれは、徐々に芸術表現の身体を蝕んでいくことになる。言ってみれば、対処療法だけではなく、日常的な体質改善が求められているということだろう。知らぬ間に表現領域を狭めていくような、漸近的な変化に対する対応が必要なのだ。芸術表現の場に生まれる異議と向き合うこと。それは、そうしたわかりにくい奇妙な衛生主義や、臆病な事なかれ主義に対抗するためのものでもある。そうある意味でそれは、表現の自由を守るためのものでもあるはずなのだ。表現の空間の多様性を維持するためには、表現者の自由を守ることはもちろんだが、それに加え、表現の空間自体が、個々の表現が対象とする社会の問題だけでなく、表現そのもののなかに見出された問題に対しても開かれていかなくてはならないのだ。

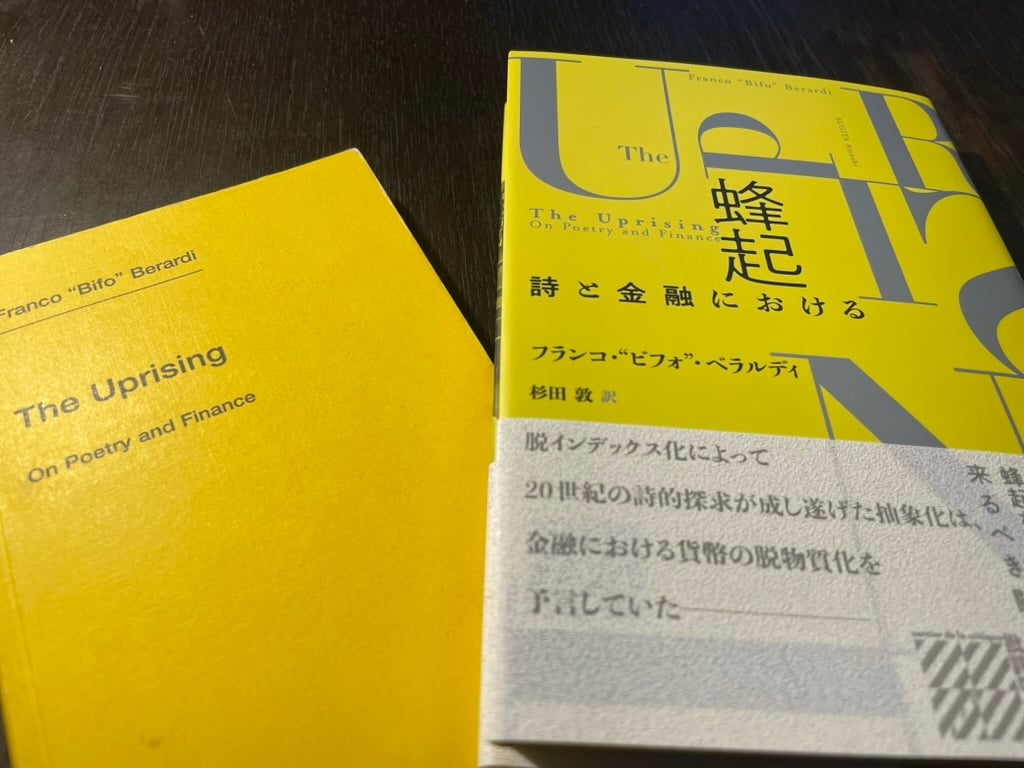

ビフォの“The Uprising”の原書と著者による訳書。

ビフォの“The Uprising”の原書と著者による訳書。

先にあげた異議申し立てを受けた芸術実践のなかに、情報の共有や開示、討議を実現しようとしたものがあった。フランコ・“ビフォ”・ベラルディによって企画され、中止されたパフォーマンスがそれだ。「アウシュヴィッツ・オン・ザ・ビーチ」と名付けられていたそれは、実施予定日の直前に中止が決まり、代わりに、朗読を中心としたイヴェントが行われることが前日になって発表されている。ビフォは、パフォーマンスに対する疑義について協議するために、パフォーマンスが予定されていた当日、サラ・ヌスバウム・センターのエヴァ・マリア・シュルツ゠ヤンダーと会合を持っている。協議には、ドクメンタのディレクターを務めたアダム・シムジックに加え、パブリック・プログラムをディレクションしたポール・B・プレシアドも同行し、センター側からは、シュルツ゠ヤンダー以外に5名のスタッフが同席している。ここでの協議の様子は、代替のイヴェントのなかでも詳しく説明されたようだが、ビフォ自身の手による記録も公表されている。シュルツ゠ヤンダーは、ビフォに反ユダヤ主義的な意図がないことは認めつつも、ホロコーストの歴史はユダヤ人のものであるということを強調した。ヤンダー以外のメンバーは、ビフォのイヴェントのタイトルが、アウシュビッツを浜辺に連れ出すことを示していることに対し、特異かつ独自であるべき記憶を相対化するものであり、そのことに深く傷ついたと説明した。それに対してビフォは、イヴェントのタイトルは、同様の悲劇は繰り返されるということを示唆するためのものであったと釈明し、けれども同時に、既に傷を負っている人々をこれ以上に傷つける権利は自分にはないことを認め謝罪した。オリジナルのイヴェントは、ビフォの詩を軸として、音楽家と画家とコラボレーションするはずだったが、代替イヴェントでは、中止となったパフォーマンスのために用意された詩を朗読し、プレシアドとビフォが発言したのち、来場者と議論を行うことになった。けれどもビフォは、協議を通して、詩の朗読を取りやめることを決断し、コンピュータのメモリ上からも詩のデータを削除することを宣言する。詩の朗読が行われる予定だった代替イヴェント、「恥を知れ 読むことと議論すること」では、まずプレシアドが、現在のヨーロッパの状況について説明し、難民たちに対する対応を通して、ファシズムが再燃していること、その意味で、わたしたち自身が恥を知らなくてはならないのだと説明し、それが、ビフォがタイトルに込めた意味であったということを紹介した。続いてビフォが、より詳しい説明を行い、その後、当日午前中に開かれた協議の様子について紹介した。そして最後に、テキストの朗読を諦めたこと、そしてその出版も断念したことを告げ、会場に掲示されていたテキストを剥がすパフォーマンスを行った。議論が始まると、ビフォの反ユダヤ主義性を指摘した「反ユダヤ主義に対抗するためのカッセルの同盟(BgAK)」の主張を反芻する質問が投げかけられた。金融資本主義批判はユダヤ人批判の表れではないかというのがそれだ。議論の場は、最初に出されたその質問で、緊張に包み込まれることになる。これに対して返答したのは、ビフォではなく、シュルツ゠ヤンダーだった。彼女は、金融資本主義批判が反ユダヤ主義ではないことを説明し、金融資本主義をユダヤ人の実践と決めつけることこそが、反ユダヤ主義なのだと指摘した。ビフォは、彼女の発言以降、議論が豊かで慈愛に充ちたものになったと振り返っている。概略を辿るだけでも、問題を開示し、その後の対応を明らかにすることで、想像以上の豊かな経験が得られていることに驚かされる。今日の芸術表現は、種々の問題をアフォードする。けれどもそれを包み隠すのではなく、共有し、議論すること。おそらくそれは、種々のコレクティヴが試みようとしてきたことではないだろうか。そのことをより強く意識し、芸術表現に関わるすべての場所に必要なものとして共有するということ。種々の異議申し立ては、明らかにそうすることを求めている。

「解/拆邊界 亞際木刻版畫實踐(脱境界:インターアジアの木版画実践) 」展。タリン・パディの作品は上から吊るされているフラッグ。

「解/拆邊界 亞際木刻版畫實踐(脱境界:インターアジアの木版画実践) 」展。タリン・パディの作品は上から吊るされているフラッグ。 「解/拆邊界 亞際木刻版畫實踐(脱境界:インターアジアの木版画実践) 」展のカタログに相当する雑誌。中国語と英語のバイリンガル。

「解/拆邊界 亞際木刻版畫實踐(脱境界:インターアジアの木版画実践) 」展のカタログに相当する雑誌。中国語と英語のバイリンガル。 東京都美術館のマティス展。オダリスク絵画が展示されている。

東京都美術館のマティス展。オダリスク絵画が展示されている。 ミュージアム・ショップのシャルキョイ・キリム。

ミュージアム・ショップのシャルキョイ・キリム。

さらに、問題を自身に引きつけて考える必要があるだろう。ドクメンタ、マニフェスタ、ヴェネツィア・ビエンナーレなどについて述べてきたが、同様の問題は、当然ながら日本国内にも見られる。例えば、最近の事例で言えば、誰もが、2019年に開催されたあいちトリエンナーレの、「表現の不自由展・その後」の展示中止をめぐる問題を思い浮かべるだろう。このときは、ReFreedom_Aichi(リフリーダム・あいち)やサナトリウムという、出展作家自身の手で問題を可視化する試みが行われている。そのこと自体は評価できるが、残念なことに、そうした試みが主催者の手で行われることはなかった。2022年に開催された国際芸術祭「あいち」では、前回の問題の気配は綺麗に拭い去られ、英文表記は「Aichi Triennale」とそのままだが、邦文表記は変更され、過去との関連を断ち切ろうとしていた。誰もがその問題について知りつつ、けれどもそれが一切語られることのない、奇妙な無菌室的な空間こそが、その芸術祭が表現したことだった。問題自体に触れず、それを感じさせない環境を実現することを、展示を実現するための前提条件として主催者側が要望していたということは容易に想像できる。そうした行政との調整を行い、展示自体を中止させるのではなく、継続に導いたことは評価できる。けれどもその取引は、同時に、惨めで悲しいものでもある。

もう少し同じような事例を見ていこう。より最近ということでは、2023年、東京藝術大学大学美術館 陳列館で開催された「解/拆邊界 亞際木刻版畫實踐(脱境界:インターアジアの木版画実践) 」がある。主催は、実行委員会形式で、東京藝術大学がサポートしている。展示そのものはアジアで行われてきた版画実践と市民運動を結びつけようとするもので、大変興味深いものだったが、問題は、12組の出展作家のなかにタリン・パディが含まれていたことだった。いや正確に言えば、含まれていたこと自体ではなく、そのことに対する対応の仕方だった。言うまでもなく、タリン・パディは、ドクメンタ15で反ユダヤ主義と指摘された表象を含む作品を出展していたインドネシアのコレクティヴだ。もちろん、そのことを理由に排除すべきだったと言いたいわけではない。彼らの作品は、展示自体にとって意味のあるものでもあった。けれども奇妙なことに、確認した限りでは、ドクメンタ15の問題に関する記述が見あたらなかったのだ。深刻な問題を引き起こしたという事実は、何らかのかたちで提示されるべきだったのではないだろうか。ドクメンタ15の「どこか遠い、グローバル・サウスから来たアーティストの野放しの反ユダヤ主義」を象徴する存在だったタリン・パディ。もちろん、だからと言ってその活動のすべてを否定するべきだと言いたいわけではない。彼らが続けてきた版画実践を含む活動の意義は確かにあるはずだ。けれども、そうした活動のなかで、問題を引き起こすようなことがあったのであれば、それについても詳らかにしておくことは必要なのではないのだろうか。来場者は、そうした情報を理解し、その上で判断することができるはずだ。必ずしも付加された情報によって、即座にタリン・バディを否定し、展覧会自体の意味に疑問を投げかけるようなことにはならないはずだ。意図的な情報の削除は、否定的な情報に対して、不都合な反応が引き起こされるだろうという短絡に基づくものだ。もしそうなのだとすれば、それは、来場者に対する不信感、あるいは軽蔑ということになる。加えてその、都合の悪い情報の隠蔽は、種々のコレクティヴが糾弾対象としてきた、権力側が常套的に用いてきた方法だったはずだ。同じ悪行に手を染めているのだとすれば、それこそが展覧会に対する信用を落とすことになる。ドクメンタ15の問題やそれによって引き起こされた議論は、展示趣旨と関係ないと言い切るのは不誠実だ。それこそが、密接に関係しているはずであり、参加作家の取り組みが、いかに困難なものであるかを示すことになるはずなのだ。

同じ年の4月から8月にかけて開催された、東京都美術館のマティス展についても同じような問題がある。SNS上で、植民地主義的な問題に触れていないことを指摘された展示は、どのような考えで、そのような脱色されたものに成り果ててしまったのだろうか。SNS上の議論に基づいて議論するのは乱暴過ぎるので、実際に足を運んでみたのだが、キャプションで確認する限り、問題の植民地主義的な搾取に関する言及は、「エキゾチック」の一語に押しつけることにしたようだ。もしそうなのだとすれば、あまりにもご都合主義的な対応だと言わざるを得ないのだが、そもそも、ヴィクトル・セガレンの、他者を知る術としてのエキゾティズムという考えに刺激を受けた身としては、乱暴すぎるその誤用に対して、むしろ怒りに近いものを覚えさせられた。SNSで問題視されていたカタログのテキストも確認してみた。確かに、どこかで合意されているかのように、植民地主義やミソジニーに対して腰が引けた表現は不自然に感じられた。誰か一人でもそれらの問題と向き合うことができていれば、オダリスク絵画などの図版を配したページで、まったくそれと関係のない主旨のテキストを、脇目も振らずに展開してみせていた岡﨑乾二郎の論考についても、異なる印象を抱くことができただろう。このような構成のなかで読む限りでは、それは、外の世界に対して目を瞑ったまま、自身の純粋に耽溺しているかのようなものとしか読むことができず、展覧会自体の在り方に共鳴しているようで、ある意味で気の毒でもあった。

しかし、最も問題を感じさせられたのは、ミュージアム・ショップに入ったときのことだった。そこでは、カタログや絵葉書などに加え、マティスの作品の背景に描き込まれたものと似た、種々の「エキゾチック」な商品が販売されていた。目の前でキリムのタペストリーやラグが売買される瞬間には出合えなかったが、好調な商いの重要な要素であることは想像できた。それらの物品を購入していく人々は、植民地主義的であるというマティスに対する批判を、理解した上でそうしているのだろうか? 問題があることを知らされることもなく、購入してしまっているようなことはないのだろうか? 情操を育むとされる美術館は、このような事態をどのように考えているのだろうか? もちろん、そうした批判を知りつつも、購入する人がいないわけではないだろう。いや、決して少なくないはずだ。問題は、そうした問題があることを伝えているかいないかだ。販売を委託された業者とのあいだで、植民地主義を巡る問題への対応が検討されたのかもしれない。明らかに販売にとってマイナスとなる情報の取り扱いは、議論されない方が不自然だ。疑い出せばきりがない。特別協賛する、証券会社に対する配慮さえ疑いたくなってくる。証券会社という、グローバル金融資本主義社会のメイン・アクターは、言ってみれば今日の植民地主義の主役でもある。そうした連想が生まれることを恐れるということはなかったのだろうか。もちろん、マイナスと思われる情報が開示されていたとしても、マティスの作品に触れてみたいと考える人は少なくないはず。そうした時代背景を知った上で、記念として商品を購入していく人もいるだろう。あるいは、そうした情報を知ったからといって、誰もが協賛企業の社会貢献を誹るわけではないはずだ。来場者も、購買者も、信用されていないのだ。ネガティヴな情報を、即座に否定的なものに短絡してしまう。おそらくは、そのような存在として、見做されてしまっているのだ。

反戦のための象徴としての地位を築いてきた丸木美術館にも問題はある。《原爆の図》、《南京虐殺の図》などを描き、反戦画家としての地位を確立している丸木俊が、戦時中、まだ赤松俊子名義で活動していた頃、大東亜共栄圏を広報する、子供向けの絵本のために、挿絵を提供していたことはあまり知られていない。そうした問題を丁寧に追いかけていた詩人でもある櫻本富雄が問いかけるのを、のらりくらりとかわす丸木の姿は、毎日放送によって制作された「ある少国民の告発~文化人と戦争」(1994年)に記録されており、現在は削除されているが少し前までYouTubeでも確認することができた。丸木俊自身も、自伝の中で、北川民次らとの絵本の出版構想には触れているものの、実現した広報用の絵本については触れていない。丸木の絵本の文章の書き手は、いずれも帝国情報局下の文学報国会で活動する詩人たちで、なかにはあとがきで、明確に反米反英の意志を綴っているものもある。丸木美術館の展覧会、「赤松俊子の描いた南洋諸島」展のカタログでは、知られることで評価が覆るとでも考えているのか、そうした事実に触れないばかりか、封殺するかのように、ノーベル平和賞候補になった人物であるということが冒頭で唐突に語られている。展覧会に出展された作品は、1940年に丸木がパラオに旅したときの作品を紹介するものだが、真珠湾攻撃の前年であり、当時パラオは日本による委任統治下にあり、日本人を一等国民、沖縄人を二等国民、パラオ人をその下としていた社会であったことは一切触れられていない。そのような場所であるにもかかわらず、あの島が欲しいと綴った、彼女の幼稚な、略奪者的な欲望についても同様である。[6] もちろんここでも、そうした事実があるからといって、彼女のその後の活動のすべてを否定する気持ちにはなれない。けれども、否定するにせよ、肯定するにせよ、情報が隠されたままの状況で、何らかの判断を下すことには躊躇が残る。丸木美術館は、戦争をテーマとする作家たちの展示を地道に積み重ねていることでも知られている。それらのアーティストに対して、丸木の戦時中の行動は、しっかりと説明されているのだろうか? もちろんそれは、来場者に対してもそうだろう。そうした事実を知った上で、けれどもその後の彼女の表現と向き合い、汲み取れるものを汲み取る。そう期待することはおかしなことなのだろうか? もし、そうした情報が伝えられていないのであれば、それは、先のミュージアム・ショップで、植民地主義的な商品を、それと知らずに買わされる来場者と大差ないことになる。ここでも、来場者たちは、随分と貧しい思考回路しか持たない存在として見做されてしまっている。

いまあげた例ほど直接的ではないが、「出来事との距離—描かれたニュース・戦争・日常」という、町田市立国際版画美術館で開催されていた展示でも、同質の問題が感じられた。企画そのものは興味深いものだったのだが、そこで最初に展示されていた、ゴヤの『戦争の惨禍』のキャプションに違和感を覚えたのだ。2000年代の初頭、ジェイクとディノスのチャップマン兄弟が、1937年にプリントされた、ゴヤのこの83枚の連作を2万5,000ポンドで買い上げ、ミッキーマウスや道化師、子犬などを描き込んで自身の作品として発表している。オーヴァー・ペイントしたことにはいろいろな解釈があるが、そのひとつは、ステレオタイプな道徳規範こそ、ある種の暴力の温床になりかねないことを告発しようとしたというものだ。チャップマン兄弟は、以前から繰り返し『戦争の惨禍』をモチーフとして利用していた。芸術作品の改変だという批判もあるが、用いられた版は高価であるには違いないが、かつては一般に流通していたものだ。いずれにしても、彼らの行為には賛否両論があり、美術界のなかで大きな話題となった。担当学芸員が、これほど注目された事件を知らないということはありえないが、だとすれば、こうした経緯の記述を見送ったのはどのような理由によるものだったのだろうか? むしろチャップマン兄弟の行為を視野に入れた方が、出来事との距離という、展覧会タイトルの意味も深まることになる。少なくとも、チャップマン兄弟の行為を確認した上でも、収蔵作品の価値が貶められることにはならない。その情報は、意味を複雑化し、多様化し、そう結局は豊かにするはずなのだ。しかしここでも、そうした記述は見送られる。来場者は、ネガティヴな情報を理由に、即座に作家を否定してしまうような存在として警戒されている。一体、何が起こっているというのだろうか?

丸木俊名義の自伝と、「赤松俊子の描いた南洋諸島」展のカタログ。

丸木俊名義の自伝と、「赤松俊子の描いた南洋諸島」展のカタログ。 「出来事との距離—描かれたニュース・戦争・日常」展を開催した町田版画美術館。

「出来事との距離—描かれたニュース・戦争・日常」展を開催した町田版画美術館。

これらの問題で、担当したディレクターや、美術館運営者、委員会のメンバー、キュレーター、学芸員の姿勢を問題にすることに意味があるとは思えない。確かに、彼女や彼らは他のかたちで取り組むべきだったのかもしれないし、検討するべき、別の方法があったのかもしれない。けれども、おそらく問題の核心はそこにはないだろう。問題を、個人の倫理観や、実行力、勇気の問題に帰してしまうのは、問題を矮小化することになる。この問題は、ある意味で、もっと生態学的なものとして捉えるべきだろう。個人が対照することになる環境や、共有している認識基盤を、凝視する必要がある。例えば、もし、問題が明らかになった場合、どのようなものであってもそれを詳らかにし、その上で、来場者も交えて共に考え、そこから学んでいこうという認識が共有されていれば、担当者が誰であったとしても、ここで触れたような問題が持ち上がることはなかったはずだ。問題を個人に探すのではなく、環境に探すべきなのではないだろうか。環境を変えるためには、まず、来場者を、もちろんそこには筆者も含まれて欲しいのだが、彼女や彼らを信じるところから始めなくてはならない。彼らの行動は、決して短絡的なものではない。情報に基づいて深く考察し、判断し、実行するはずだ。そうした彼女や彼らを信じることから始めて、できるかぎり情報を開示するべきなのだ。ときにマイナスでもある情報を示し、その上で、彼女や彼らの下す判断を注視し、受け止め、そして学ぶのだ。

芸術表現の運営に関わるものは、来場者が手にする情報を規定することはできない。そのようなことはするべきではないし、そのようなことがあってはならない。少なくとも、そのようなことをする権利があるかのように誤解してはならない。芸術表現という場は、あらゆる政治的偏見や、グローバル金融資本主義による抑圧が、及ぶことのない場所でなくてはならない。先述したように、芸術においては、表現されたものだけではなく、異議申し立てに対する対応を含めた運営そのものに関しての創造性こそが求められている。従来の問題は、そうした環境の重要性を理解し、共有してこなかったことだろう。そしてそれを実現するために努力し、実現できたものを涵養してこなかったことだろう。結局これらの問題は、その環境に関わっている人々、つまり芸術に関わるすべての人々に、責任を自覚することを求めているのだ。もちろん、こうした、理想主義的すぎる環境の実現は簡単なことではない。とりわけ日本の場合は、戦時下の行動を自省的に凝視することができていないことが障害となる。ここで指摘してきた芸術をめぐる種々の問題は、明らかにこうした姿勢と影響しあっている。

先述した櫻本富雄が指摘する人物のなかに、瀧口修造がいる。シュルレアリスムの紹介者としても知られる、この美術評論家、詩人、作家でもあった人物は、戦時下の1941年に、共産主義との関係を問われ、画家の福沢一郎とともに8ヶ月間拘禁されている。解放後、日本文学報告会の戦争礼賛の悪名高き詩集、辻詩集に戦意高揚のための詩を寄せたり、「大東亜戦争と美術」と題した論考を発表したり、先述した報告会の大会では、総合芸術を利用した挙国一致的な表現を奨励する発表を提案したりしている。そう、転向したのだ。辻詩集に寄せられた「若鷲の御魂にさゝぐ」と題された詩は、若者を戦場に駆り立てるのに充分な、清冽な印象のものに仕上がっている。戦後も、シュルレアリスムの紹介者として紹介されることの多い瀧口だが、戦時下の彼の行動が触れられることはほとんどない。もちろんそれが併記されていれば、ナチズムへの傾倒を理由にダリを除外したとされるシュルレアリスムとは齟齬をなすことになる。個人的には彼の独善的な姿勢は好みではないが、アンドレ・ブルトンが、ナチズムのみならず、その台頭を許すことになったとしてコミンテルンまで敵視したのとは矛盾することになる。そうつまり、瀧口は、シュルレアリスムに言及する資質を欠いているのだ。言い過ぎであることを承知で言えば、瀧口を介して知らされるシュルレアリスムは、その肝心の、重要な部分を欠いたものでしかない。少なくともそれは、日本以外の国で流通しているそれとは、異質な、何か奇妙なものに成り果ててしまっている。

瀧口は戦後、戦時下の行動を認めてはいるものの、それについて言及したことはなく、自筆年譜においてもそれを省いている。そのこともあり、瀧口周辺の、彼に薫陶を受けたと思しき評論家たちの多くも、同じように問題を不問に付してきた。唯一、瀧口を批判したのは、詩人の飯島耕一だった。瀧口と思われるTを不在の主人公とする『冬の幻』では、自身の過去に触れようとしない瀧口と、けれども自身と共通する世界に想いを寄せる人物としての瀧口との間で引き裂かれる、同志であるが故の葛藤が綴られている。瀧口が自身の過去に言及しなかったことは、戦意高揚詩に代表される転向活動に次ぐ、二度目の過ちと言える。後代の人間への影響を考えれば、この二度目の過ちは、一度目の過ちとは比較にならないほど重い。不都合な真実に触れることなく、積み重ねられていく芸術実践。瀧口は、その道を敷いたのだ。瀧口と同じような姿勢をとる口実を、強化し、普及し、定着させたのだ。もちろん、瀧口が原因で、戦後の日本の美術界における、不都合な事実を隠そうとする土壌のすべてが形成されたとするのは飛躍し過ぎだろう。けれども、そうした性質を端的に物語る例として、瀧口について考察することは、当然、必要であり、行わなければならないことなのだ。

問題ある判断を下した場合、何が問題かを自覚し、そこから学ぶことができるのであれば、問題となった判断そのものも、決して意味のないことではないのかもしれない。一方それとは反対に、問題を自覚していながら、自身の行為を弁護するために詭弁を弄するようなことは避けなくてはならない。例えば、否定的な情報を、あたかも存在していないかのように扱っているにもかかわらず、そうした情報は受け手にとって必要ではないなどと、享受者に責任を転嫁するようなことがあってはならない。表現の場の企画、運営を専門にする立場における種々の判断は尊重するが、そうした人々であっても、来場者や購買者、読者という他者が、何を必要とし、何を必要としないかを決めつけるような権利を手にしているわけではない。あえて言えば、どれだけ専門的な知識や経験を有していても、そのように情報を統制する資質も能力もないことは、わきまえておかなくてはならないのだ。何を必要としているのか判断するのは、あくまでも対象となる人、その人でなくてはならないし、それ以外であってはならないのだ。そのような権利に介入することこそ、表現の現場から排除するように努めなくてはならない、権力による弾圧と同質のものであることを記銘しておくべきだろう。

問題が起こったとき、その責任を特定の個人に背負わせることで、肝心の問題そのものが軽視されるようなことがあってはならない。芸術を取り巻く環境の要因を見過ごすべきではないのだ。けれども同時に、その問題に関わった人間も、自身の行為を弁護することで、犯してしまう過ちがあることを自覚しておくべきだ。個人だけに原因を探すべきではないが、個人もまた、狡猾な責任転嫁に短絡すべきではない。こうした対処が求められているからこそ、そこに創造性が求められるのだ。過去のトリエンナーレの問題に触れることができず、画家が生きていた時代の植民地主義を遠ざけ、ドクメンタ15の問題や、設立者の戦時下の行動、現代美術作家の手による改変の意図を無視してしまう。こうした問題を担当者固有の局所的なものとして捉え、その人物の責任に転嫁してしまうことは、問題の本質的な解決を望む姿勢とは言えない。しかし同時に、担当者が犯してしまいがちな、独善的で利己的な、思慮を欠いた対応にも気をつけなくてはならない。そしてさらに、そうした問題に注意した上で、問題の核心である環境を変えていかなくてはならない。そのためには、作家、学芸員、評論家、種々のスタッフ、教育者、愛好家、来場者などすべての芸術に関わる人が、それぞれの立場でできることを凝視しなければならない。芸術をめぐる環境というのは、展示、運営を指しているだけではない。物販を委託された業者や、テキストを執筆する個人、協賛する企業、会場に足を運んだり、オンラインでその情報に辿り着いた人々……。それらのすべての人々の活動の圏域で、否定的、肯定的、両面の情報が詳らかにされ、それに基づいて各自の判断が下される。それこそが芸術と呼ばれる場所のはずだ。このあたりまえの認識こそ、広く、共有されるべきなのだ。

ホテルオークラのロビー。元々は谷口吉郎の設計で、再建築の際、息子吉生の手で再現された。オークラ・ランタンも遺されている。ロビーの存続に関しての記事は見かけたが、略奪美術品に触れるものはなかった。

ホテルオークラのロビー。元々は谷口吉郎の設計で、再建築の際、息子吉生の手で再現された。オークラ・ランタンも遺されている。ロビーの存続に関しての記事は見かけたが、略奪美術品に触れるものはなかった。 大倉集古館に設置されている略奪美術品、利川五層石塔。

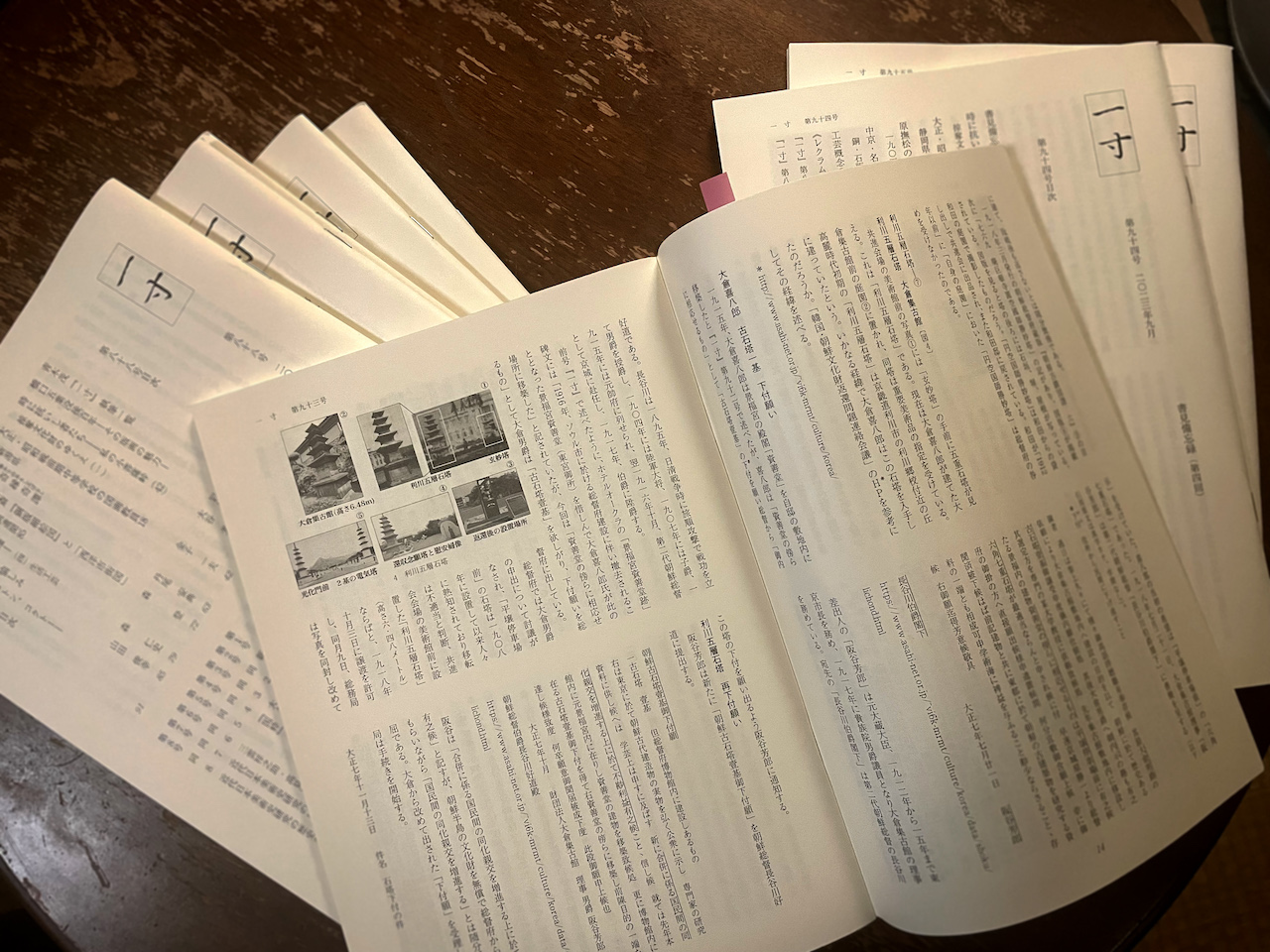

大倉集古館に設置されている略奪美術品、利川五層石塔。 大谷芳久が同人としてかかわる『一寸』。略奪美術品に関しては、「略奪文化財のゆくえ」という副題で、2022年2月から翌年2月まで、5回に分けて連載された。

大谷芳久が同人としてかかわる『一寸』。略奪美術品に関しては、「略奪文化財のゆくえ」という副題で、2022年2月から翌年2月まで、5回に分けて連載された。

このような状況に対して、改善しようという機運がないわけではない。2022年、ニューヨーク州は、ナチスによって略奪された美術品を展示する際、その旨記述することを義務づける法律を制定した。これは、画期的なことではあるが、まったく問題がないというわけでもない。例えば、ナチスによる盗難や押収、没収、強制販売を、どのように判断するのかという問題だ。実際、ドイツ系ユダヤ人の子孫が返還を求めて訴えた、SOMPO美術館収蔵の《ひまわり》に関しても、所有者であるSOMPOホールディングスは、入手経緯は不正な手続きによるものではないとして返還を拒否している。これは、自身が関わった取引の範囲ではという前提の下での認識だ。一方、州法が見つめているのは、現在の所有者から可能な限り遡り、そのすべての過程において、ナチスによる略奪などの不正行為があったかどうかであり、もし、それがあった場合には、明示しなくてはならないと定めているのだ。元々の所有者による返還を求める訴訟は、SOMPO以外にも多数提起されているが、判決が原告側に有利なものになる可能性は高くない。そのような状況において、州法が踏み出した一歩は、意義のあるものだと言えるだろう。望むべくは、返還を求められた側が、単に返還を検討するだけではなく、より柔軟な対応を視野に入れるようになることだ。そのまま返還には至らないとしても、そうした法律に照らした場合、検討すべき問題を孕んでいること、また、元々の所有者を明示することなど、社会的責任の一端を果たすことにつながるかもしれない方法を創造するべきなのだ。返還することによる損得だけでなく、社会的信用の得喪も視野に入れることで、対応は異なるものになるはずだ。欧米の博物館や美術館が、略奪美術品の返還に積極的な姿勢を示そうとしているのは、純粋に倫理的な動機によるものではない。それは、社会的な認識の変化によって生まれた、社会的信用に関する利害が関係しているのだ。

日本ではまだこうした動きは盛んではないが、初めてヨーゼフ・ボイスの個展を日本で開催したことで知られる、かんらん舎を主宰していた大谷芳久の手で、朝鮮半島からの略奪文化財の行方が精査されている。[7] 格式の高さで知られるホテルオークラが、半島からの略奪文化財を所持し、その返還を渋っているという大谷の指摘を知れば、恐らく、晴れの場としてその施設を利用することは躊躇われることになるだろう。創業者の大倉喜八郎が武器商人だったことを考えれば納得できる行動ではあるが、広く流布している商業施設のイメージとの乖離は甚だしい。こうした対応を、民度のひとことで片付けることは乱暴だが、確かに美術界全体の隠匿体質を考えれば、そう表現することも、あながち間違ってはいないのかもしれない。ところで大谷には、もうひとつ、隠匿体質に関わる問題がある。藤牧義夫作品に関する真贋の問題である。いくつかの作品に関して疑義を呈した大谷に対して、藤牧の個展を企画した美術館の対応は、まったく誠実さを欠いたものだった。疑念を疑念として提示すること、それこそが知的営為を支えているということを、隠匿体質のなかで呼吸してきたことが原因して、美術館の責任者はまるで理解することができていないようだ。自身の関わった展示に不都合な真実に蓋をしようとしたのであれば、ある意味それもまた、この国の美術界の恥ずべき特徴を示すものだと言えるだろう。ニューヨーク州の法律に倣えば、略奪美術品であることを疑われる、あるいは確定しているものに関してはそのことを明記するべきだし、真贋が疑われるものに関しても、そうすることを検討するべきだ。あたりまえでもあるそうした対応が、躊躇され、不可能になっているほどに、環境は荒れ果てている。

1968年のミシェル・フーコー。手前から、ウンベルト・エーコ、哲学者のエンツォ・メランドリ、三人目がフーコー。See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons。

1968年のミシェル・フーコー。手前から、ウンベルト・エーコ、哲学者のエンツォ・メランドリ、三人目がフーコー。See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons。

ドクメンタを巡る問題について触れてきたが、それは、ドクメンタの運営者や担当者、あるいは国家の問題を分析するためにそうしてきたわけではない。ドクメンタも、そしてそれを避けて向かったマニフェスタも、結局は自身について、自身の置かれている環境について考察するためのものだったのだ。その意味でそれらは、特定の理解に辿り着くことを必要とするものではない。その性質を客観的に論じ、表現の普遍的な問題を解明するなどという期待を抱いているものではない。ドクメンタの何か、ドイツの何か、現代表現の何か、などについて客観的な分析ができるなどという幻想を抱いているわけではない。問題はそれを、どれだけ自身や、自身の浸っている環境と、結びつけることができるかということだろう。先述した、赤松俊子や瀧口修造を告発した櫻本は、ちょうど瀧口が解放され、『生活美術』紙に、美術を国家に隷属させる論考を発表したころ、十歳とまだ成熟はしていないのだが、戦死した山本五十六元帥の死を悼み、彼のようになりたいと宣言する、威勢のいい文章を朝日新聞の地方版に寄せたことを告白している。彼の忍耐強い取り組みは、決して、調査対象者の客観的分析だけを意図したものではない。なぜそのような文章をしたためてしまったのか、またその背中を押したのは、どのような気配だったのか、櫻本の根気強い探求は、結局は自分自身を問うためのものなのだ。

自身の問題として、最後にひとつ、触れておかなくてはならない問題がある。コロナ禍の2021年、フランス系アメリカ人の文筆家、ギ・ソルモンが衝撃的な事実を暴露した。哲学者、ミシェル・フーコーの少年に対する性的虐待である。フーコーの生政治という視点は、今日の状況を語る上で欠かせない姿勢を提供している。そのフーコーが、少年に対する性的虐待を行っていたというのだ。60年代後半、チュニスを訪れた際に、お金のためにまとわりついてくる10代に満たない少年たちにお金を投げて、夜中に近郊の墓地まで来るように言いつけ、そして事を為した。ソルモンによれば、加えてそこには、人種的な差別意識もあった。フーコーは、チュニジアではそうしたが、フランス国内では決してそのような行為に及ばなかったというのが理由だ。同行していたソルモンは、自身の手で告発しなかったことを深く後悔しているという。ソルモンの告発には反論もある。対象者となった若者の年齢は小児性愛の範疇ではなかったというものや、指摘された日時に、フーコーは現地にいることができなったというものなどだ。また、現地での取材を通して、ソルモンの報告するものとは異なる、当時のフーコー像を描き出そうとするものもある。結局それらは、ソルモンの告発を、フーコーを貶めようとする根拠のない悪意に満ちた戯言だとして退けようとする。事実、年齢や滞在した日付などの問題、あるいは実際の現場を目にしていたかどうかについて、後日ソルモンは、週刊誌『レキスプレス』で、自身の告発の曖昧さや、また実際に現場を目撃したわけではないことを認めている。それでも、『ミシェル・フーコー/情熱と受苦』の著者であるアメリカの研究者、ジェームズ・ミラーは、告発後のインタヴューで、ソルモンは信頼できる証人であると思われるし、とりわけ、フーコーの植民地主義的な態度に対する指摘は、おそらく正しいだろうと述べている。ミラーはそこで、フーコーの植民地主義的な態度を裏づけるものとして、当時のフーコーにはオリエンタリズム的な態度があったという、エドワード・サイードの発言を引いている。しかし、ミラーはそうしたことを踏まえた上でも、フーコーの業績をキャンセルすべきではないと述べている。また同じ態度は、ソルモンにもみられる。これに対して、ソルモンに対する批判には、彼がかつて、レーガンやサッチャー、ピノチェトを擁護したことや、スタンフォード大学の保守系研究機関、フーバー研究所に所属していた経歴などを含めて批判しようとするものがあり、いささか感情的過ぎるきらいがある。そうした姿勢は、パリの知識階級は、自身にとって不都合な事実を黙殺しようとするというミラーの指摘とも符合する。しかし、確認しておけば、ここでソルモンの告発の真偽を判断したいわけではない。問題は、そのような告発が持ち上がったときに、どのような態度をとるべきかということなのだ。

国内のエンタテイメント業界でも、数年前、権勢を奮ってきたマネジメント会社の長による、ソルモンの告発と同質の行為が問題となった。当該人物と親交のあったミュージシャンの対応も、その是非が議論されている。こちらのケースはおおよそ事実であることが認定されているが、それでもそれに対する反応が容易ではないことを物語っている。フーコーの場合は、上記のように事の真偽自体に不確定な要素がある。自ずとその対応は、さらに困難なものになる。例えば、そこには著者自身も含まれることになるのだが、これまで、フーコーに依拠して考察を展開してきた人間は、どのように反応することができるのだろうか。彼によるすべての成果を引き上げなくてはならないのか? 生政治を、アキーユ・ムベンベの死政治に読み替えなくてはならないのか? 過去の記述をすべて改めるべきなのか? エンタテイメント業界のスキャンダルのように真偽がある程度わかっていれば、為さなくてはならないことは明白だ。もし、フーコーのケースが同様のものであったとしたらどうだろうか? 正直に言えば、自身にとって関係のあるフーコーの場合、その判断は揺らいでしまう。ミラーや、そしてソルモンでさえ、フーコーの業績をキャンセルすべきではないとしている。その姿勢は正しいのだろうか?

時代背景自体が問題を孕んでいる場合、後代の人間には見えている問題が、その時代の人間には、理解することも、認識することもできなかったということだろう。レベッカ・ソルニットが、遠くない将来、現在はまだ姿を現していない罪で、裁かれることになるかもしれないとする指摘は、過去に対しても適応してみるべきだろう。遠くない過去のことが、当時は許されていたものの、現在になってようやく姿を現すことができた罪によって、裁かれることになる可能性はある。しかしフーコーの場合、そうした時代的な認識の差異に帰すことはできない。もしその告発が真実だとすれば、あの、生体に及ぶ種々の暴力を凝視した思想家が、自身の手で、少年たちに加えている力の意味を理解していなかったとは思えない。認識することができない罪を犯したのではないのだ。十分に認識されていたであろう罪なのだ。わたしたちは、フーコーを手放すべきなのだろうか?

昨今、数学界で喧しい、ABC予想の解法とされるものに姿を現す、熱烈なナチの信奉者、オズワルド・タイヒミュラー[8] の業績を無視できる数学者はいない。あるいは、ペドフィリーであることが知られたからと言って、波動関数や猫の思考実験で知られる、エルヴィン・シュレディンガー[9] の業績を無視することもできない。こうした事例を、単純にフーコーに適用し、免責することは不誠実だろう。シモーヌ・ド・ボーヴォワールの場合は、フーコーを考える上で、少しは参考になるかもしれない。初期フェミニズムに重要な貢献をなしたボーヴォワールが、十代の女子生徒に対する性的虐待の嫌疑で免職になったことは広く知られている。今日のフェミニズムの観点に立てば、批判する余地の少なくないボーヴォワールだが、彼女のフェミニズムへの貢献そのものを葬ることは難しい。フーコーの場合も同様で、彼の種々の哲学的貢献を、完全に遠ざけてしまうことは困難だ。両者共に、告発内容が自身の考察に大いに関係していることも、問題を複雑にしている。マルティン・ハイデガーが存在を論じていなければと想像してみてもらいたい。同じように、ルイ゠フェルディナン・セリーヌが、あらゆる罵倒の名手でなければと考えてみてもらいたい。フーコーが生政治を提唱したのでなく、ボーヴォワールがフェミニズムに寄与したのでなければ、話はもっと単純だったのかもしれない。いずれにしても、フーコーという、自身とも関わりがなくはない問題を考えることで、にわかに、ドクメンタ15の問題や、本稿で取り上げた他の事例に関しても、問題を眼前にしたときの判断が、困難を極めていたであろうことに、あらためて気づかされることになる。しかも、そうした対応の難しさを口にした途端、それは、ある種の欺瞞的な性格を帯びることになる。対応の難しさ、それは、ここで触れた種々の異議申し立ての場で、必ず用いられていた方便だった。ではどうするべきなのか? おそらく可能なのは、ここで芸術表現に関して提唱してきたことに叶う姿勢を示すことだろう。ソルモンの告発の真偽の変化には注意し続けなくてはならないが、告発がなされ、それに対する反論があったという、そうした経緯を事実として提示することが必要だろう。フーコーの考察に肯定的な意味を読み取り、援用する場合も、ソルモンの告発に基づく否定的な情報を視野に入れ、提示しておくことが必要だろう。その上で、その判断は読み手に委ねられる。そうそれは、表現に対して突きつけられる告発に対して、その情報を開示し、それを踏まえて、各自が判断を下すという、芸術実践に対して本稿が提唱してきたもの、そのものなのだ。

ニコシアで開催される予定だったマニフェスタ6は、キャンセルされた理由を、その場で明示することはできなかった。しかし、キュレーターたちは手がかりを手にしていなかったわけではない。アントン・ヴィドクルは、ハンス・ウルリッヒ・オブリスト、フリーランスのキュレーター、ティルダッド・ゾルガドルとともに、「失敗について」と題した討議を行なっているし、マイ・アブ・エルダハブは、失敗することの自由、失敗の可能性を受け入れることの重要性を説いている。彼らはそれを、自分たちの企画したマニフェスタに対しても、どのように応用したらよいのか、もっと真剣に考えてみるべきだったのかもしれない。エルダハブの言葉を待つまでもなく、自然科学の実験の場において恒常的に繰り返されている失敗や、科学を定義づける反証可能性のことを考えれば、失敗には、肯定的な意味もある。しかしそれは、そのままにしておくだけでは肯定的な意味に成りえない。問題を明示し、それを超克しようとする実践が後に続くからこそ、肯定的な意味を持つようになるのだ。ホドロジーは、ある意味では失敗の開示でもある。芸術表現をとり囲む環境における、否定的情報の併記も、ある意味では、同じように失敗を可視化することを意味している。失敗を不可視にするのではなく、それを可視化し、共有し、そこから学ぶということ。失敗を一掃した空間で、失敗を自覚することもできず、共有することもままならなければ、当然のことながらそこから学ぶことはできない。

マニフェスタ 6 オフィス。キプロスの、ギリシャ側、トルコ側双方の地元住民とオランダのコア・チームで構成されていた。Manifesta 6 Nicosia提供。

マニフェスタ 6 オフィス。キプロスの、ギリシャ側、トルコ側双方の地元住民とオランダのコア・チームで構成されていた。Manifesta 6 Nicosia提供。

*1 詳細は「#01 女たちのテントと実験室(後)」を参照。https://www.art-it.asia/top/contributertop/admin_ed_columns/222970

*2 美術評論家連盟、2024年05月25日 公開共同声明「ガザ戦争に対する意⾒表明」(https://www.aicajapan.com/wp/wp-content/uploads/statement_2024_05.pdf)。

*3 詳細は「#02 ドクメンタを巡るホドロジー(前)」を参照。https://www.art-it.asia/top/contributertop/admin_ed_columns/232708/

*4 キャンセルの経緯は、その後、ウェブサイト(https://www.manifesta.org/editions/manifesta-6-nicosia/about)で、ギリシア系キプロスとの摩擦が生じたとして説明されている。また、キュレーターのひとり、アントン・ヴィドクルによって、その一部を含むかたちで、一年間にわたる討議のプロジェクトがベルリンで行われた。

*5 レベッカ・ソルニット(2020) 『それを、真の名で呼ぶならば』渡辺由佳里訳, 岩波書店, p176

*6 丸木俊『女絵かきの誕生』朝日新聞社、1977年、90頁。

*7 大谷芳久『時に抗いしものたち−私の小菩薩峠』「略奪文化財のゆくえ」。『一寸』(第89号2022年2月-第95号2023年12月)所収。

*8 オズワルド・タイヒミュラー(Oswald Teichmüller, 1913-1943)ドイツの数学者。ゲッティンゲン大学入学とほぼときを同じくして、ナチに入党、突撃隊にも参加している。代数学、関数論から、複素解析まで優れた研究成果を残している。1939年に徴兵され、戦場で行方不明となり、亡くなったとされている。

*9 エルヴィン・シュレディンガー(Erwin Schrödinger, 1887-1961)オーストリアの理論物理学者。1933年に、ポール・ディラックとともにノーベル物理学賞受賞。1935年に、提示した、「シュレーディンガーの猫」と呼ばれる思考実験でも有名。2021年12月に、アイリッシュ・タイムズによってペドフィリーであることが報じられたが、根拠としている資料は、さらに10年ほど前に出版されている。

ナノソート 2021

#01 女たちのテントと実験室(前)

#01 女たちのテントと実験室(後)

#02 ドクメンタを巡るホドロジー(前)

#02 ドクメンタを巡るホドロジー(中)

ART iT Archive

杉田敦 ナノソート2017(2017年6月-2018年8月)

連載 田中功起 質問する 9-1:杉田敦さんへ1(2013年10月-2014年4月)

杉田敦|Atsushi Sugita

美術批評家。主な著書に『ナノ・ソート』(彩流社)、『リヒター、グールド、ベルンハルト』(みすず書房)、『inter-views』(美学出版)、『nano school』(+journal)など。共編著に『芸術と労働』(水声社)、訳書にマヌエル・デ・ランダ『機械たちの戦争』(ASCII)、フランコ・“ビフォ”・ベラルディ『蜂起』(水声社)がある。2002年から20年間、art & river bankを運営するとともに、『critics coast』(越後妻有アートトリエンナーレ, 2009)、 『Picnic』(増本泰⽃との協働)、『nano school』(blanClass)など、プロジェクトも多く⼿がけている。2017年はリスボン⼤学大学院で教鞭をとっている。ポルトガル関連の著書に、『⽩い街へ』、『アソーレス、孤独の群島』、『静穏の書』(以上、彩流社)がある。