サラウィヤのテントの遠景。ロビン・カーンとサハラウィの女性協同組合(Robin Kahn & La Cooperative Unidado Nacional Mujeres Saharauis)《サハラウィ料理の芸術》、ドクメンタ13、2012年

サラウィヤのテントの遠景。ロビン・カーンとサハラウィの女性協同組合(Robin Kahn & La Cooperative Unidado Nacional Mujeres Saharauis)《サハラウィ料理の芸術》、ドクメンタ13、2012年

#01 女たちのテントと実験室(前)

文 / 杉田敦

このテキストもそうであるように、最近書かれるものはどれも、世界を覆う憂鬱な事態に触れないわけにはいかない。そうした状況は気を重くさせるものだし、ただでさえ不自由な生活を強いられているのに、さらなる従順を求められているような気持ちにさせられるのも決して愉快なことではない。そうしたことがすべての原因というわけではないはずだが、数年前から準備を進めていた論考も、最終的な見直し作業を残すだけの段階までは辿り着いていたにもかかわらず、最後の一歩を踏み出すことができないでいた。出口は見当たらず、それを探すこと自体も躊躇われた。そんな気持ちを切り替えさせてくれたのは、今回の事態によって一躍参照されるようになった、一世紀以上前の出来事だった。言いかたを変えれば、目を逸らそうとしていたもののただなかに、抜け出すための手がかりが隠されていたということだろうか。パンデミックの直近の事例とされるスペイン風邪については、混迷する状況のなかでさまざまなかたちで言及されてきた。しかし、驚くべきことに、今日の何十倍もの被害者を出した災禍であるにもかかわらず、初めての世界大戦下であったこと、発疹チフスやマラリアなどそれ以外の疫病が流行していたこと、あるいは戦前戦後の大量虐殺なども原因して、なかなかそのこと自体に焦点を合わせることができなかったのではないだろうか。いままさに渦中にいるもの以上の事態が、そのときそこにあったのだ。芸術という分野に限っても、グスタフ・クリムトやエゴン・シーレ、ギョーム・アポリネールらが命を落としているにもかかわらず、原因となったものとの関係について、充分に考察されてきたという印象はない。自分自身もその例外ではなく、不勉強きわまりないことだが、彼らがそのようなかたちで落命したという事実を知ったのはちょっとした偶然からだった。フェルナンド・ペソア[1] らが創刊した雑誌「オルフェウ」に、アマデオ・ド・ソウザ・カルドーゾ[2] というモダニズムの画家がしばしば登場するのだが、ペソアと同じ年の生まれであるにもかかわらず31歳で早逝している。比較的穏やかだったと言われる感染の第一波はやり過ごすことができたが、致死率の高い第二波に呑み込まれてしまったのだ。知名度としては比肩できないが、この不幸なカルドーゾを調べていたおかげで、クリムトやシーレの事情に辿り着くことができたのだ。

しかしこうした経緯は、そもそもクリムトやシーレをその時代の災禍と結びつけるような視線がなかったことも明らかにしてしまう。加えてさらに正直に告白すれば、それでもまだこのときには、気づくことができていなかったのだ。自分にとって決定的なきっかけとなったのは、あのマックス・ヴェーバーも同じ病に倒れているということを知ったときだった。一瞬、間をおいて、その名前が、ここでも取り上げることになる、20世紀初頭にイタリアとスイスの国境地帯に生まれた奇妙なコミューン[3] と無関係ではないということに気づいた。そういえば、あのオットー・グロース[4] の共に愛人であったリヒトホーフェン姉妹[5] の妹、フリーダが駆け落ちしたD.H.ロレンスも、件のウイルスで重態に陥っていたのではなかったか。姉のエリザはハイデルベルクでヴェーバーの最初の学生だったが、後に弟のアルフレートと一緒になるのは、愛人だった兄の死がきっかけではなかったか。グロース、ロレンス、ヴェーバーはともに、そのコミューンの重要な登場人物だ。そして何よりも、創始者たちがコミューンを売却しブラジルに去ったのは、ウイルスが最後の猛威を奮っていた最中のことだった。そうつまり、クリムトやシーレを凝視する視線の問題なのではなく、自身の視覚そのものが、病禍に対してまったく差し向けられていなかったのだ。言い訳のしようのない怠慢であり鈍感なのだが、そうした不手際を修正するためと考えれば、放置されていた作業に手をつける理由にもなる。この先、ここでの文章にそうした自省の痕跡が認められるかどうかは保証できないが、同じような災禍の最中を生きるものにとって、世紀を隔てた事例についてあらためて検討してみることは無駄なことではないはずだ。だが、とはいえ一気に問題の時代まで飛ぶというわけではない。まずは一世紀ではなく、一昔前まで遡ってみることにしよう……。

サラウィヤのテントの内部

サラウィヤのテントの内部

西サハラ周辺の状況を示すパネル

西サハラ周辺の状況を示すパネル

6月の雨が、テントの屋根を控えめに叩いている。ポリサリオ戦線[6] とモロッコのあいだで領有権の問題が未だに解決をみない西サハラ地域。そこに生きるベルベル人[7] 、いや主にベルベル人だが、正確には「砂漠の住民」の意を持つサラウィ(Sahrawi)と呼んだ方がよいだろうか、しかもそのほとんどが女性だから、サラウィヤ(Sahrawiya)と呼ぶべきなのだろうか、いずれにしても彼女たちとゲストで溢れかえるテントのなかは、彼女たちのおしゃべり声と、飲み口を金で縁取られた小さなグラスで女性だけに振る舞われているベルベル・ウィスキーと呼ばれる濃厚なミントのお茶、そしてこちらは男女を問わずに提供されているクスクスの香りで、むせかえるようになっている。果たして一体ここはどこだというのだろうか。釈然としない想いが意識のなかで渦巻き始めていた。

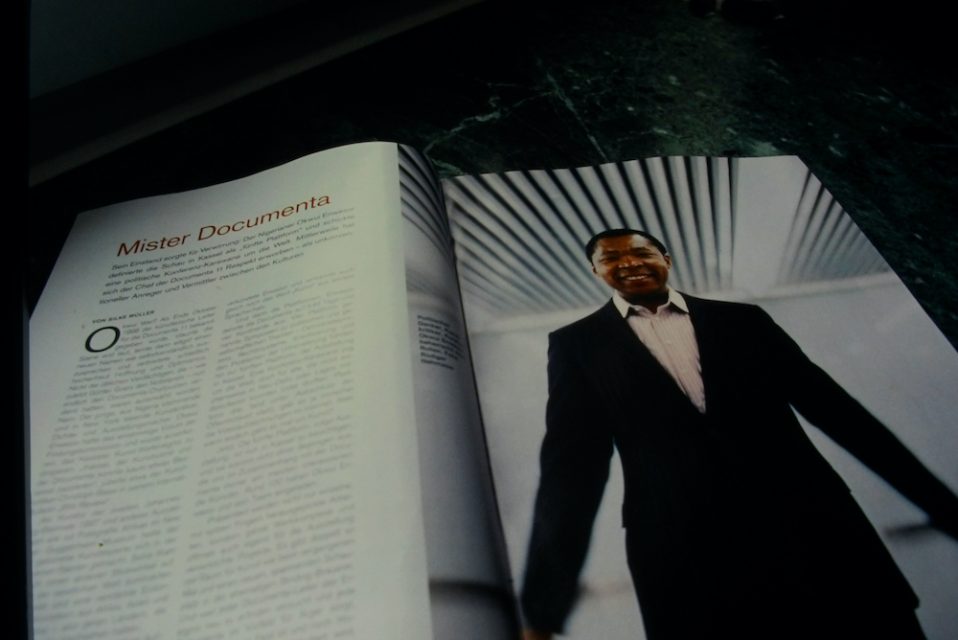

せわしなくさらに10年遡れば、その場所ではオクウィ・エンヴェゾーのドクメンタ11が開催されている。エンタテイメント的な刺激を期待した訪問者たちは、溢れかえる馴染みのない政治や社会の問題に取り組もうとする表現に途方に暮れていた。資料やアーカイヴを軸として構成され、ある程度読み込むことを前提とする作品群は、今日ではさして珍しいものではないが、当時はただでさえ会場を巡ることに疲れ始めていた来場者を容赦なく追い詰めることになった。またそれに加えて、個々の作品が扱っている問題の深刻さは、重苦しい空気となって纏わりつかないわけにはいかず、不幸にもそこに足を入れてしまった人々はもはや窒息寸前と言ってよかった。けれども、こうしたオクウィの方向性は、その後、おそらく彼自身も予期していなかった速度と範囲で、吸収、普及が進んでいくことになる。声高に政治性や社会性を謳わないまでも、そうした取り組みに対する意識は、いまや表現する人々にとって欠かすことのできないものになっている。もちろん、そのような意味での覚醒は、いまさらと言えばいまさらだし、むしろその遅れを恥じるべきなのだとしても、問題の自覚とその解消に向けた努力は蔑む類のものではない。オクウィは、確かにそのための一歩を標したのだ。

キャロライン・クリストフ=バカルギエフの13回目のドクメンタは、オクウィによって種蒔かれたものが順調に生育していることを示すものでもあった。そこでは、オクウィが求めた意識はほとんどの作家にとって欠くべからざるものであるかのように共有されていて、加えて、オクウィのドクメンタの問題のひとつでもあった、展覧会全体に立ちこめていた沈鬱な空気も、気にならない程度に緩和されていた。気を重くさせるような雰囲気を払拭するためには、個々のアーティストの姿勢や表現がそのことを意識していなくてはならないのはもちろんだが、ディレクターもまた問題を意識し、計画に反映させ、積極的に実践を試みていなければならない。クリストフ=バカルギエフは十二分にそれに応えていたと言えるだろう。彼女のドクメンタにみられるオクウィ的意識の受容と、それが抱える問題への取り組みは、オクウィによって示された芸術表現の社会化、政治化という方針が、しっかりと根を張りつつあるということの、紛れもないひとつの証左と捉えることができた。

しかし、カールスアウエの片隅に隠れるように張られたテントに吸いよせられるように足を踏み入れ、勧められるままにクスクスを手にしたとき、そのことがどんな意味を持つのか、まったく理解することができずに軽い目眩を覚えさえしたのはなぜだろうか。おそらく、自身もそうだったが、来場者の多くは、そのようなテントに足を踏み入れた経験はなかったのではないだろうか。もちろん、テントやタープ自体は珍しくないアウトドア製品であるから、当然、誰もが類似した経験は持っているに違いない。けれども、敷き詰められた絨毯や、天井一面を覆っている、サラウィー独自の、あるいはサハラ砂漠南西端の地域固有の、込み入り、入れ子になり、規則的に反復する文様の向こうに神を顕現させようとするアラベスクの布地に包まれるというような経験は、それほど簡単に手に入るものではない。またそれに加えて、ときおりテント内に響き渡る、主にアラビア圏の女性が冠婚葬祭などの儀礼の際に行う、舌を振るわせて甲高い声で叫ぶヴォーカリゼーション、ユールレーション(ululation)は、エキゾチスムを昂じさせ、その空間を特異なものにしていた。いつしか、テントの周囲を取り囲んでいるはずのドイツの中堅都市の気配は後退し、どこかずいぶんと離れたところに投げ入れられてしまったのではないかという気持ちになってくる。もちろんけれども、そのような異国情緒を経験するためにテントに辿り着いたわけではなかった。夢を振り払うかのようにハンドブックに視線を落とし、ぼんやりと作品の概略を確認してみる。しかし、そうしたらそうしたで、今度は、それまでとは異なる、その場にいることに対する違和感に包まれることになる。違和感、あるいは居心地の悪さとでも言えばよいだろうか。あのときの感覚を表現することは難しいが、乱暴な表現を許してもらえれば、領土問題という世界の問題そのものが、ぽつんと眼前に横たわっているということに対する驚き、あるいは戸惑いとでも言えばよいのだろうか。慣れない空気のなかで小さく縮こまっている多くのゲストたちは、所縁のない問題を眼前に突きつけられ、いやあるいは、問題そのもののなかに投げ入れられたことによって、軽いカタレプシー、思考停止とでもいうような状態に陥っている。もちろん、西サハラをめぐる問題を、メディアで目にすることがないというわけではない。つい最近も、2016年からポリサリオ戦線の指導者に就いているブラヒム・ガリがコロナの治療のためにスペインに渡ったため、モロッコが反発し、北アフリカのスペインの飛地、セウタの国境警備を緩め、ヨーロッパに渡ることを希望するモロッコ人およそ10,000人が、セウタ沿岸の国境を泳いで越えたという報道があったばかりだ。西サハラの独立を目指すポリサリオ戦線の結成は70年代であるから、一貫してその問題は伝えられ、そこにあったはずなのだ。つまりここでいうカタレプシーは、まったくの未知のものと遭遇したことによるというよりは、どちらかというと、眼前にあることを知りながら、目を逸らしてきたものを突きつけられたことによるものだと言えるだろう。

クリストフ=バカルギエフのドクメンタでは、確かに全体として沈鬱な空気は取り払われてはいた。けれどもだからと言って、言及されている世界各地の種々のコミュニティや、人種、階級、セクシュアリティなどが抱える問題が、希釈されたり、粉飾させられているという印象を感じることはなかった。事実、眼前に広がるテントのなかの光景は、断片的であるとはいえ、紛れもなく、世界が抱える深刻な問題のひとつに違いなかった。だからこそ、そのことが明確に意識されたとき、言いようのない居心地の悪さに襲われることになったのだろう。またそのとき、確かに政治的、社会的な問題であることは間違いないのだとして、ではなぜそれが芸術表現の場にあるのだろうかという素朴な疑問とも向き合わされることになった。ドクメンタのような場で、世界や社会が向き合う諸問題をテーマとする作品に出合うことは、オクウィのドクメンタ以降、珍しいことではなくなりつつある。さまざまなかたちでの言及が試みられ、告発や提起、そして連帯の必要性などが主張されている。けれども、女たちのテントのなかに広がっていたのは、言ってみればもっと直接的なものだった。言及が試みられたと言うよりは、当の問題そのものがそこに横たわっている、そういう印象だったのだ。

サラウィヤのテントの外観

サラウィヤのテントの外観

第二次世界大戦後、アーティストやその表現に対して、より政治的であり社会的であるべきだという意識が強くなってくる。戦時下の芸術は、弾圧を受ける被害者であるだけでなく、プロパガンダへの加担によって、加害者の側に立つ場合もあった。こうした話をする際に必ず引き合いに出されるのは、卓越した芸術性を惜しみなくプロパガンダに注ぎ込んだレニ・リーフェンシュタールだが、彼女の場合は自身の行動に加えてさらに、社会的に未成熟であるということを理由に、戦後その責任を問われなかったということが事態を複雑にする。ナチスという旅の、単なる同行者。成人であり、社会人としての義務と責任を担っているにもかかわらず、社会的に未成熟であるということは何を意味しているのだろうか。党の要職に就いていたなかで、戦争末期とはいえ唯一総統に意見し、戦後は罪を認め懲役刑を終えたアルベルト・シュペーアとは対照的だ。もちろんレニを考える場合、ひとりの女性アーティストの特殊な問題にしてしまうことも問題になる。われらはみなアイヒマンの息子。ホロコーストに関わっていたナチスの親衛隊員、アドルフ・アイヒマンの抗弁と類似したものを誰もが内在化させているということを、ハンナ・アーレントの最初のパートナー、ギュンター・アンダース[8] は、そう挑発的に表現してみせた。戦後、芸術が突きつけられた問題は、彼に倣えば、われらはみなレニの息子、あるいは娘というかたちに翻案して向き合うべきものでもあるのだ。そもそも彼女のような未成熟は、戦前の芸術家にとっては決して珍しいことではなかった。審美的な領域に耽溺することと引き換えに、ある程度、社会的な責務を免除してもらうことができる。そうした利己的で傲慢な理解は、特殊でないというよりは、広く蔓延していたと考えるべきなのだ。もちろん、似たような意識は、残念ながら今日でも見かけられないわけではない。しかし救いなのは、それが恥ずべき奢りであり、怠慢であるという認識もある程度共有されるようになりつつあることだ。レニの時代にそれは望めない。表現者の多くが、そのようなことを想像することさえないような状態に微睡んでいたのだ。

こうした姿勢に対する反省は、芸術家は芸術家である以前に、何よりもまず、社会の一員としての義務と責任を引き受けることができる存在でなくてはならないという当然の自覚に行き着くことになる。そうつまり、少なくとも人並みに社会的、政治的でなくてはならないのだ。芸術家が創造性を特権的に手にしているという認識は、人類の輝かしい叡智と進歩のすべてを特定の人種が手にしているという第三帝国を夢見た人々の認識とほとんど大差がないことになる。芸術に蔓延していたそうした認識の本質を凝視し、その変質を促したという意味において、ヨーゼフ・ボイスの社会彫刻という考えは決定的だった。しかし、依然として芸術を単なる感覚的な刺激程度にしか考えようとしない人々にとっては、彼の主張は容易に理解できるものではなかったはずだ。多くの人が薫陶を受けたという来日時の講演にしても、映像で見る限り、聴衆と彼とのあいだには大きな隔たりがある。だからこそ、シュタイナーの精神に通じていたとはいえ、周囲と大差ない芸術理解の文化人類学者もまた、ちぐはぐな質問を繰り返すことしかできなかったのだ。もっとも、ボイスの認識に理解が及ばなかったのは、特定の国に限った話ではない。彼がある意味でトリック・スターのような扱いを引き受けざるをえなかったのもそのためだ。繰り返しさまざまなアクションやレクチャーを通してその共有を試みたとはいえ、欧米においても、そしていわゆる芸術に関係している人々にとっても、即座に呑み込むことができるようなものではなかったのだ。このことは、ようやく本当の意味に辿り着こうとしている今日においても、繰り返し反芻する必要があるだろう。肝心の芸術分野に関わる人々がそんな状態だったのだとすれば、芸術との関わりが薄いとされていたような人々にとってはなおさらだっただろう。彼女、彼らは、ボイスによって芸術家として認めるべきだと要求された人々に違いないのだが、自身に対する拡張的な認識を理解できるかどうかということとは話は別だ。ボイスが語り、示そうとしていたことを、当然のこととして日々実践していた人々だったとしてもだ。

フリデリチアヌムの最初の展示室。ライアン・ガンダーの風、シール・フロイヤーの歌、そしてカイ・アルトフの手紙からなる

フリデリチアヌムの最初の展示室。ライアン・ガンダーの風、シール・フロイヤーの歌、そしてカイ・アルトフの手紙からなる

ボイス的意識がさまざまな実践を通して試みられ、広く行き渡たり、ある種の自信にまで育ち、また受容する側も、それが自身に連続しているものだというように認識できるようになるのはここ最近のことに過ぎない。オクウィのドクメンタは、その重要な里程標のひとつだといえるだろう。もちろん、それまでにそうした考えを抱く表現がなかったというわけではない。しかし、そうした性質のものが、ひとつの信念に基づいて世界中から集められたということの意味ははかり知れない。おそらくそこでは、個々作品の内容とは別の次元の、メタな認識とでも呼ぶべきものの共有が、初めて認められたのだ。社会的、政治的であろうとする表現活動を支え、後押し、さらにそれを展開していくように促すことになる意識。それはある意味で、同時代的な精神のようなものだ。西サハラの人々のテントは、そうした実践や認識の延長上に張られたものだ。そうつまりそれは、アートが政治性や社会性について覚醒してきた結果のひとつであり、その今日的な在り方を示すもののひとつなのだ……。いや、果たして本当にそうなのだろうか。むせかえるような空気の漂うテントのなかで、クスクスを口に運びながら、今まさに向き合っているものが何なのか、想いは決してわかりやすい結末に落ち着いてくれそうにはなかった。身勝手な結論に辿り着こうとすると、嗜めるかのように、甲高いユールレーションがそれを掻き乱した。

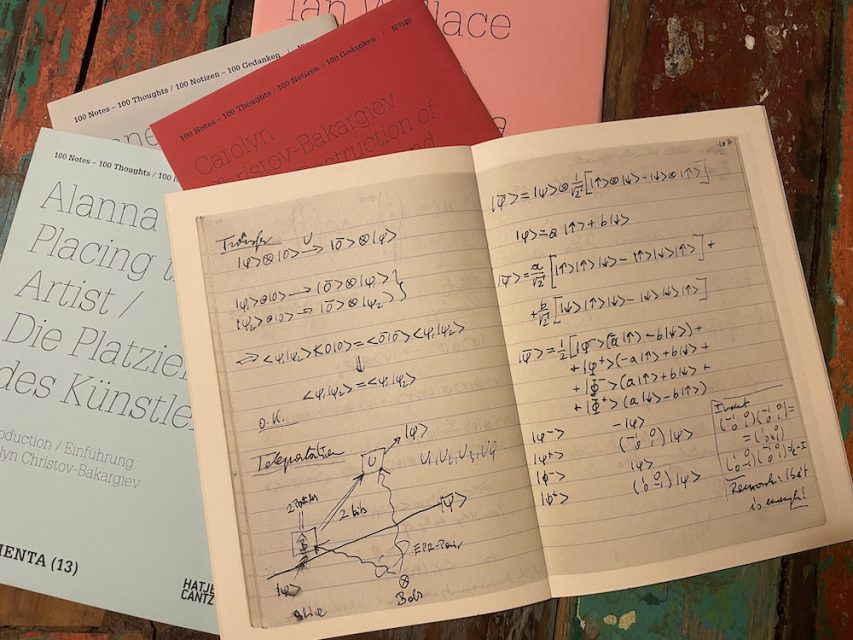

アントン・ツァイリンガーの量子テレポーテーションのための実験装置

アントン・ツァイリンガーの量子テレポーテーションのための実験装置

同じクリストフ=バカルギエフのドクメンタで、西サハラのテントと同じような違和感を覚えたことがあった。メイン会場の、世界最古の博物館建築のひとつに数えられるフリデリチアヌムの二階のことである。階下には、カイ・アルトフ[9] からの出展辞退の手紙やライアン・ガンダー[10] のそよ風の作品、そして、正しく理解するまで続けるだけよという、アメリカのカントリー・シンガー、タミー・ウィネット[11] の歌声をループさせた、シール・フロイヤー[12] の作品が反響している。来場者の多くはすでにそこで、これまでのドクメンタとは異なる気配を感じ取り、戸惑いを覚え始めていたのではなかっただろうか。そんな彼らを待ち受けていたのは、何やらわけのわからない機械類が載せられた机が配置された一室だった。テーブルの周囲を、一部の人にしか理解できそうもない特殊な数式やダイアグラムが書き込まれた黒板が取り囲み、その階下とは対照的な無機質な印象は、まるで実験室のようなとでも形容すればよいだろうか。いや実は、そこはまさに実験室そのものだったのだ。作家名はアントン・ツァイリンガー[13] 。美術関係者には聞きなれない名前のはずだが、量子もつれを利用した量子テレポーテーションの実証実験で有名なオーストリア、ウィーン大学の物理学者で、目の前に広がっているのは彼の実験装置だったのだ。西サハラのテントは、領有権問題というきな臭く、けれども国際社会からはなかば見捨てられ、一方、あたりまえだが当事者にとっては切実な問題をそこに持ち込むことで、問題そのものに対する認識を促そうとするものだった。過酷な土地で逞しく、強かに生活を営み、権利を主張する人々の姿や日常そのものの現前は、そのためのものだった。クスクスの匂いに誘われてテントに足を踏み入れたゲストは、否応なくサハラ南西部を取り巻く問題そのものと直面させられたのだ。一方、ツァイリンガーの実験室もある意味では同じだった。領土問題という、政治や社会と密接に関係する問題とは異なる分野ではあるものの、来場者は、否応なく世界の断片そのものと向き合うように強いられた。テレポーテーション、あるいは量子力学に内在する非局所性と言った方が誤解が少ないかもしれない。いずれにしても、理解するには少し努力を要する、世界の機構を解き明かそうとする物理学という研究領域の、ついに実証されたと思われる、専門家以外にはあまり知られていない現実がそこには横たわっていた。一瞥しただけでは両者に共通点は見出せないが、領域は異なるものの、どちらも世界に生起している出来事をそのままのかたちで提示するという意味では共通しているように感じられた。カールスアウエの木立に隠れるように張られたテントも、ルーヴルや大英博物館と並ぶ歴史ある博物館建築のなかの一室を占める実験室も、どちらも同じように紛れもない世界の一部なのだ。

興味深いことに、サラウィヤのテントにとっても、物理学者の実験室にとっても、展覧会のために用意された空間は馴染みのない、アウェーともいえる場所のはずなのだが、そのような環境に連れ出されてしまったにもかかわらず、身の置き場がないように萎縮しているというようなことはまったくなかった。逆にそれらは、周囲に引けを取らない存在感で、むしろ際立ってさえいた。これは、プラトン的な表現に倣えば、イデアの影でしかない芸術表現や、どれだけ実際のテーマを扱っていても、PC的な表現もまた、映像や写真、紙媒体など間接的な資料に頼らざるをえないということとの対比によるものかもしれない。砂漠地帯に埋もれてしまいそうな問題も、人類の叡智に加えられる可能性のある、いまはまだ一部の人にしかその意味が理解されていない新たな知見も、その切実さや価値によって存在感を手にしていたわけではない。その性質や意味にかかわらず、世界を構成する紛れもない一部なのだという事実が、揺るぎない自信とでも言うべきものになって、両者を特別な存在にしていたのだ。

ツァイリンガーのカタログ。左下にテレポーテーションの文字が見える

ツァイリンガーのカタログ。左下にテレポーテーションの文字が見える

サラウィヤのテントだけであれば、そこで覚えた違和感の原因を、今日の社会が抱えている問題そのものが現前していること、あるいはそれをアートという枠組みのなかに据えたことと短絡することもできたのかもしれない。芸術とは距離があると思われる事象が、そのまま特別な仕掛けも何もないまま、芸術展示のための場所に置かれていることが、なんらかの動揺を引き起こしたとしても不思議なことではない。けれども、あの雨に濡れたテントのなかにいたときの印象が、量子テレポーテーションのための実験装置が雑然と置かれた奇妙な空間と共鳴しているという、何の裏づけもないただの直観が、そう断定してしまうことを躊躇わせた。ひょっとするとそれは、アートの政治化や社会化というような視点に収まらないだけでなく、物理学や、そしておそらくその他の遠くかけ離れたさまざまな領域を含むような、まったく別の枠組みのなかで捉えられなくてはならないのではないか。そこには、それまでの理解やそのための枠組みでは包摂しきれない何かがあるのかもしれない。不確かな直観はそう囁いていた。

2002年に開催されたドクメンタ11の際のフリデリチアヌム

2002年に開催されたドクメンタ11の際のフリデリチアヌム

ところで、ドクメンタに対する繰り返しの言及について、誤解を招きやすいので少し説明しておくことにする。まず最初に、ここでの言及が、詳細に分析しようとしてそうするものではないという点を確認しておきたい。エピソードや端緒としてドクメンタを手掛かりにするのは、あくまでもそれらが同時代の芸術の在り方や、課題とでも言うべきものに連続していると考えるからだ。また特定のものに触れる、あるいはときに拘泥していくのは、けれどもそうすることで、当の表現についてというよりはむしろ、同時代の芸術の問題に対して、これまでとは異なる視点をもたらしてくれるかもしれないという期待を抱いているからだ。つまり極端な言い方をすれば、具体的な事例は、そのために利用しているに過ぎない。こうした姿勢は、これまで繰り返し表明してきたが、表現の拙さも原因して、充分には理解されてこなかった。特定のアーティストや展覧会についての言及は、それらについての定性的な分析や、時系列や系統上の配置や、そこに働く力学を解明するなどということを考えてそうしているものではない。それは、あくまでもそれらの表現によって初めて可能になる、あるいは活性化される思考や視点、そして意識に興味があるからなのだ。ある意味でそのような姿勢は、何らかのかたちで表現されたものに対して、その存在仕方が唯一、この宇宙で可能になった在り方だという、いわば理想主義的過ぎる想いに依るものでもある。

こうした姿勢は、物理学を学んだときに覚えた疑問とも関係しているのかもしれない。物理学は、先ほど述べたように、いまだ知られていない世界の機構を解き明かそうとする研究分野だが、それは、素朴実在論への依拠はもちろんだが、それ以上に、ミシェル・フーコーが18世紀から19世紀にかけて誕生した臨床医学について述べたことと深く関係している。何の疑問もなく、病の可視性を仮定している……。フーコーが臨床医学について述べたこの言葉は、物理学にもあてはまる。そうつまり、何の疑問もなく、世界の秘密の可視性を仮定している……。もっともこの場合、可視性というよりは可-認識-性と言う方がよさそうだ。医学的な眼差しこそが、病を知覚によって把握しうるものにするというフーコーの理解は、医学だけでなく自然科学全般に対しても適用できるのかもしれない。いや逆に、そうした姿勢によってこそ、それらの営みは支えられてきたということなのかもしれない。しかし、だとしてもそのあたりまえとも言える仮定を支えているのは一体何なのだろうか。信頼に足る根拠はどこにあるのだろうか。自然科学の対象はなぜ秘密を開き、視線の前に姿を晒し、知の光のもとで明らかにされると考えられるのだろうか。もちろん、そうした疑念を抱くからといって、臨床医学が積み上げてきた種々の成果や、宇宙の構造や素粒子の挙動に関する物理学の揺るぎない貢献を覆そうというわけではない。むしろそうした積層されてきたものを信じるからこそ、無限に広がる人間の営為のどこかに、フーコーが臨床医学の黎明期に見出した仮定が破れるような、あるいは破れている、そうしたものがあるのではないかと考えてしまうのだ。少なくともそうした可能性を検討できるような領域があってだめなはずがない。もちろん、それが芸術でなくてはならないという理由はどこにも見当たらないが、けれども逆に、そうした場こそが芸術なのだというように規定してみることも意味のないことではないはずだ。芸術表現は、別のいかなる表現形式にも還元することのできない何ものかであり、それに関する分析や解説にはおのずと限界がある。こうした理解は不可知論だという誤解を招きかねないが、芸術表現の固有な在り方に対して、言語に依拠することのない知性の形態を信じるという意味においては、むしろまったく逆の意志を秘めている。知ることができないということを認めるのではなく、これまでにないやり方で知るということの可能性を検討するということ。還元することが絶対に不可能だというようなある種の公理化は乱暴過ぎるとしても、還元しえないことをひとつの可能性として選択肢に加えようという姿勢は、むしろ真摯な探求を意味するものでもあるはずだ。また、完全な分析や解説、翻訳は不可能だとしても、だからこそ作品や活動が、種々の思惑や想像、思考を誘発させることもある。引き出されるものに可能な限り制約を加えることなく、解き放ち、成長させ、再びそれを受け取るということ。そうした知の在り方があってもよいのではないだろうか。いずれにしても、そのための試みをさまざまな角度から検討してみることは無駄なことではないはずだ。現代美術の表現について考えるのではなく、それによって考える。そうした姿勢をかつて自著のサブ・タイトルにしたのはそのためだ。その姿勢はここでも一貫している。それは、不可知論ではなく、既存の理解の枠組みのなかに隅からすみまで無理やり回収してしまおうとすることに対する抵抗なのだ。これまでの枠組みとは異なるもののなかで考察を進める際には、既存の枠組みを批判的に考察し、抵抗することもときに必要になる。ここまで述べてきたように、クリストフ=バカルギエフのドクメンタで感じた、本来性質の異なる作品において感じられた共通の違和感は、芸術とは距離があると思われる事象が、そのまま特別な仕掛けも何もないまま、展覧会という場所に姿を現したことに拠るものだ。サラウィヤのテントや、量子力学の実験室は、少なくとも、これまでの理解やそのための枠組みでは包摂しきれないものがそこにあることを示唆している。

ドクメンタを特集した雑誌のミスター・ドクメンタ、オクウィ・エンヴェゾー

ドクメンタを特集した雑誌のミスター・ドクメンタ、オクウィ・エンヴェゾー

枠組みについての考察に進む前に、芸術の社会化、政治化に関して触れておきたい。オクウィが示した道筋に沿うように、アートとしての活動でありながら世界の諸問題に言及しようとする表現は今日では珍しいものではない。例えば、地域創生のプログラムとしてのアート・プロジェクトのようなものであっても、地域の風土や文化に対して、文化人類学的、社会学的なアプローチを試みることは有意味だと言えるだろう。あるいは、特定の問題に焦点を絞って、資料やアーカイヴに基づくようなかたちでそれを提示しようとするものもある。こうした表現は、いまではコモディティ化し始めているとさえ言うことができるだろう。しかし、このようなアートの政治化、社会化とも呼べる傾向が、何に由来していて、何によって駆動されているのか、十分に意識されていると言えるだろうか。確かに、第二次世界大戦下のナチスによる前衛芸術の弾圧や、アーティストのプロパガンダへの加担などの経験を、その起点と考えることはできるのかもしれない。また、そうした戦時下の事態に対する反省を踏まえたボイスの芸術に対する拡張的な理解によって、その充実が図られることになったのだという経路を想像してみることもできるだろう。しかし、そうした弁証法的な遷移を措定することは、果たして本当に可能なのだろうか。かつて科学哲学者のポール・ファイヤアーベント[14] は、科学的進化の物語を誤謬として指摘している。変質の場に働いている力学は、本当にそのように有意味な方向だけに働いているのだろうか。彼によれば、科学の進化は、何でもあり(anything goes)という全方位の可能性の探査に基づくものだった。けれどもそれが、さも理性的な理路があったかのように粉飾されている。ファイヤアーベントはそうした科学の欺瞞を暴いてみせた。こうした理解は、あらゆる知的営為に対して適応できるものなのかもしれない。どのような分野であっても、整然とした理路が見出せるようなケースは怪しんでみる必要がある。あらかじめ決められた経路があり、ただそれを認識できていなかったと考えることは許されるかもしれない。けれどもそれが、段階的な理性的考察の結果として可能になったと考えるにはどこか無理がつきまとう。確かにこれは素朴過ぎる疑いだが、簡単には拭い去ることができない。そのような表面的な力学よりももっと深い部分で、人間を揺り動かそうとする力が働いている、つまりファイヤアーベント的な力が働いているという可能性はないのだろうか。芸術における、何でもあり、とでもいうべき何かが。そしてその結果として、現在のような関心や傾向、姿勢が生まれ出た。整合し過ぎた経路を見ようとしている、関連するものを最初から限定的に捉えている、あるいは都合のよい物語を夢想している……、少なくとも、そうした過誤があるかもしれないという可能性は真剣に検討してみるべきものだと言えるだろう。

自称ダダイストの科学哲学者、ファイヤアーベントは、そうした疑念を科学に対して抱いていた。これまでの科学の成果を十二分に認めながらも、科学的思考がそれを生み出してきたとする、その出自に対する後付け的な、あるいはご都合主義的な物語の捏造に対して、彼の指摘はときに口悪く辛辣でもある。日本においては、村上陽一郎[15] によって精力的に紹介されはしたものの、駅のスタンドなどでペーパーバックを手に入れることもできる欧米の状況とは異なり、未だに一部の研究者が異端の科学哲学者として取り上げるに過ぎない。しかし彼の理性批判の視点は、理性に対して期待を抱く人であればこそ省みなくてはならないものでもある。ファイヤアーベント流に言えば、科学の進歩の根底に彼が認めたのは、科学的思考というようなソープ・オペラではなく、何でもありという、いわば柔軟さを旨とするバラエティ番組のような精神だった。このファイヤアーベントの指摘に相当するものと同型の何かが、芸術表現の変遷の背後にもあるかもしれない。昨今の芸術の政治化、社会化は、芸術的な発展が理性的思考に基づくものであるという理解を強化しがちだが、むしろそれこそを契機として、別の視点からの再考の可能性を検討してみるべきだろう。

あるいはここで、ジル・ドゥルーズのすべてのモル的な機能主義は誤りだという指摘を考えてみてもよいだろう。ソーカル=ブリクモンのスキャンダラスな事件[16] 以降、分が悪いということだからなのだろう、かつてとは比較することができないぐらい参照される機会が少なくなったドゥルーズだが、本人も認める頑迷なサンディニスタ[17] でもあったアラン・ソーカル[18] の批判だけをもって、彼の思索のすべてを遠ざけてしまうことはあまりにも愚かなことだ。ジャック・ブーヴレス[19] 的な厳密性への信頼を、より過激なかたちで信条に掲げるソーカルが引き起こした事件は、ポスト・モダニズム思想の晦渋な表現を揶揄するとともに、それを利用した権威化を糾弾しようとしたものだ。確かに、ジャン・ブリクモン[20] との共著のなかで俎上にあげられた何人かについては、権威化のための援用という批判が当てはまらないわけではない。しかし同時に、根本的な立場の違いに加え、ソーカルが指摘したのと同じような無理解を、彼自身もまた人文的な思考方法に対して抱いているところが散見できたのではないだろうか。そのためなのか、確かに一時的なスキャンダルを生み出すことはできたものの、批判対象のひとりでもあったファイヤアーベントの仕事ほどに、彼らの指摘が理性に対する姿勢の在り方を問い直そうとするものとして定着するということはなかった。そのためなのかドゥルーズに対しても、以前と同じような評価が戻りつつある。例えば、ソーカル事件以前から彼の思想を熱心にポスト・コロニアル思想に組み込み、独自の多様性理解を示して見せたエドゥアール・グリッサンは、ソーカル事件にほとんど左右されることなく、ドゥルーズへの依拠を公言し続けている。あるいは、フランコ・”ビフォ”・ベラルディ[21] 、サンドロ・メッザードラ[22] 、マウリツィオ・ラッツァラート[23] といった、マルクス主義に立脚した社会学者たちも、今日のグローバル金融資本主義経済の問題を読み解くなかで、ドゥルーズ的な集団理解の姿勢をその基礎においている。しかし、極東の島国においては、状況は大きく異なっている。それまで、正当な解読者であろうとしてしのぎを削っていたドゥルージアンを自負してやまない人々でさえ、事件を機に蜘蛛の子を散らすように彼の周囲から消え去ってしまった。もちろん、過剰に利に聡い彼らの行動を嘆く必要はない。表層的な剽窃の時期が過ぎ去ったのだと考えれば、ドゥルーズの言葉が湛える深遠な内容と静かに向き合うことが、いまこそ可能になったということでもあるだろう。

モル的な機能主義を退けようとするドゥルーズは、精神の深奥に、それとは真逆の、機械油の臭いや騒音にまみれた無意識という機械を見ようとしていた。その純粋な機械は、プログラムされ、特定のものの製造に携わる機械とは異なり、何を生み出してしまうのかわからないままに、ただただ生産を行うだけの機械だ。この機械への無条件の委任は、何でもありを原理に据える、ファイヤアーベントの機械を容易に想起させる。隅々まで理性や意識が行き渡り、その統治が行われているという近代的な認識を、ドゥルーズやファイヤアーベントの理解は解きほぐそうとする。こうした彼らの理解は、選択された存在仕方こそが、この宇宙で可能になった唯一の在り方だとする、著者自身の芸術表現に対する理解にも大きく影響している。機械内部の生成過程を、既定のプログラムに翻訳できるものではないとするドゥルーズの描像は、内部に対する過剰な分析を排そうとするものだが、これは、作品を最小単位と考え、それ以上の解体分析を遠ざけたいという考えの原型になっている。また、ファイヤアーベントの、整合し過ぎな弁証法的な進化という道筋に対する無批判な信仰から、なんとかして目を覚そうとする姿勢は、表現の生成過程を、個人の精神状態や社会状況、歴史的な遷移に過剰に還元しようとする、美術史的な芸術理解に対する距離感を支えるものでもある。

一方、モル的な機能主義の誤謬を解くドゥルーズの指摘は、モーリス・ブランショによって、共同体の問題として解釈できる可能性が示されている。行動目的を抱いてしまった共同体の堕落を見抜くブランショと、ドゥルーズの距離は驚くほど近い。ブランショの共同体理解は、基本的には機能主義に陥りかねない共同体論や、それに基づく実践を批判するものだが、そうした理解は、関係性に基づく美学が考察されるようになって以来、重要な論点のひとつでもある、共同体の在り方についても重要な手がかりを与えてくれる。例えばそれは、世界の諸問題を扱おうとするアートが、暗に仮定しかねない、社会における抵抗の主体の在り方についても注意を促すことになるだろう。またそれは、地域創生という機能を、安易に呑み込もうとするアートが掲げるコミュニティのエンパワメントというような耳障りのよい謳い文句に対しても、謙虚さと慎重さを求めることになるだろう。また、ブランショの理解と表裏を成す、アルフォンソ・リンギス[24] の、か細いけれども切実な結びつきを頼りにした共同体の可能性を問う試みにも注意しておきたい。旅先で覚えた窮状を生きる人々に対する同情を、日常生活のなかで想起してみるだけでも意味があるのではないかと問いかける彼の視点は、一般的に共同体を考察する際に真っ先に退けられる姿勢に再考を促している。同情を覚えるだけで何もしないのではなく、そのために一歩踏み出さなければならない。今日の社会の諸問題に対する連帯の呼びかけは、執拗にこうしたある種の機能や成果を求めている。しかしその顧みられることのなかった儚い感情が、ある種の共同体なのかもしれないという問いは、確かにそのままでは従来の共同体のような可視的な実践には結びつかないのかもしれないが、個々の生活の内部に、種々の変化をもたらすことになるかもしれない。総体としてわかりやすい結果を手にすることはできないが、微細で私的な、細々とした種々の実践が生まれる可能性を無視するべきではない。エドワード・ローレンツが言うような、北京の蝶の羽ばたきのような効果[25] をもたらすことがないとしても、その挙動を切り捨てるべきではないのだ。またそのとき、そこここに生まれる人と人との結びつきこそが、ひとつの共同体のような何かを、生成しているかもしれないということについてももちろん検討しなくてはならない。ブランショやリンギスの理解は、共同体がその対象として、あるいは実践の主体として、重要な位置を占めつつある今日のアートにとって、ますます重要なものになるはずだ。性急に既定の描像に回収しようとすることに対する抵抗。そのためには、そこからはみ出ているものを丁寧に凝視めることが求められる。つまり、機能主義的でないモル、目的に縛られない集団、共有せざる共同体……。そうした集合体の在り方は、あらためて意識してみなくてはならないものだ。

ファイヤアーベントやドゥルーズ、そしてブランショやリンギスは、いずれも、物事の推移をある特定の理路に収斂するものだと決めつけることに対して疑いを挟もうとしている。あるいは彼らは、そうしてしまうことが原因して、重要な問題を見逃してしまう、そうした可能性に対してある種の怖れを抱いていると言えるのかもしれない。量子テレポーテーションという、SFめいた名称の実験装置は、そうした懸念を確信に変えてくれた。その実験室と西サハラの女性たちのテントとのあいだに感得されたある種の共鳴は、社会性や政治性に向かって傾斜している力学場を見つめているだけでは不十分かもしれないということに注意を向けようとしてる。芸術における社会的な意識や政治的な実践への関心は、戦時下における体験に基づく自省から生まれ出た、ある意味で弁証法的な道筋に則って生まれたものではないのかもしれないのだ。

イムビス(軽食スタンド)のテーブルの上のドクメンタ11の2日券

イムビス(軽食スタンド)のテーブルの上のドクメンタ11の2日券

限られた領域に限定することで見えてくるはずの筋道や困難を、いったん棚上げすることで、つまりそれを可能にしていた限定を取り除くことで、逆に見えてくるということもあるのかもしれない。表面的な隠喩に過ぎないこと、またそうした援用こそを、ソーカルが問題にしたのだということも承知で言えば、それはABC予想を巡る昨今の数学の取り組みを連想させる。素数の問題を、いったん複雑ではあるが、制約の弱いかたちに言わば逆還元してその解決を図ろうとする望月新一[26] の宇宙際タイヒミュラー理論を説く論文は、いまだに世界中の数学者たちにとっても理解することが困難なものだが、その斬新な方法は素人向けの解説を眺めるだけの人間にとっても示唆に富んでいる。もっとも、ソーカルの指摘だけでなく、その研究で大きな役割を果たすオズヴァルト・タイヒミュラー[27] が、アーリア式科学の数少ない業績のひとつを成し遂げたことを考えると、こうしたかたちで触れることに対しても躊躇を覚えざるをえない。共にノーベル物理学賞を受賞しているヨハネス・シュタルク[28] やフィリップ・レーナルト[29] のアーリア式物理学[30] 、ドイツ物理学は、まったくいいところなく、ついにはナチスにさえ見放されてしまうが、数学の事情は異なるものだった。タイヒミュラーは熱烈なナチスの支持者で、30歳という若さでドイツの東部戦線、ロシアで戦死している。文化におけるユダヤ人一掃、ユーデンフライの一環として創刊された『ドイツ数学』は、自身の名を冠した複素解析の予想で知られる嫌ユダヤの数学者、ルートヴィッヒ・ビーベルバッハ[31] らが立ち上げたもので、言わばアーリア式数学のための専門誌だが、そこで発表されたタイヒミュラーの論文は、今日の数学においては重要な成果としてますます無視することができなくなっている。ナチスの文化政策に関しては、アーリア式物理学の頓挫や、アドルフ・ツィーグラーの「四元素」[32] のような、大ドイツ展の出展者による芸術表現はよく知られているが、それらだけを一瞥して見るべきものがないとするのは早計だということだろうか。タイヒミュラーの理論だけでなく、リーフェンシュタールのドキュメンタリー映像における業績や、戦後明らかになるコンラート・ツーゼ[33] のコンピュータに関する先見性など、親ナチスの人々の仕事が戦後の社会に影響している事例は少なくない。もちろん、優秀な科学者が思想的に問題を抱えることは、レオ・エサキ、江崎玲於奈[34] の優生学に対する態度など、今日でも珍しいことではない。スキエンツァ(scientia)、切断による知としての学問であることを考えれば、ノーベル賞のような誰しもが認める賞でさえ、自然科学部門に限れば人格までを評価するものでないことはあらためて言うまでもないだろう。また、自然科学以外の分野においても、菜食主義者でもあったという説や、初めて禁煙を制度的に導入したということなど、健康に関する意識という面では、第三帝国の首領の望みは今日の世界のなかで叶えられつつある。あるいは、民族と土地との結びつきを強調して、第三帝国を支える民衆に精神的な拠り所を与えたリヒャルト・ヴァルター・ダレの『血と土』[35] にしても、産業革命後の文明に対する疑義の噴出した19世紀のドイツにおける自然回帰志向を基盤としていると考えれば、同じ出自を持つものとして今日ますます高まりつつある環境意識を考えなくてはならなくなる。ディートリヒ・エッカルト[36] がトゥーレ協会[37] の敵と見做したルドルフ・シュタイナー[38] にしても、バイオダイナミクス農法においてはダレと接点がある。断るまでもないが、ナチスに対して何らかの肯定を試みようとしているわけではない。ただし、今日の世界が肯定している、あるいは引き継いでいるものがあるということを意識しておくことは、忌むべき思想が、特異な怪物だけによって生み出されたものではないということに注意を向けてくれる。過剰に特殊なものとして遠ざけてしまうべきではなく、ほんの少しだけ路を外れただけで陥ってしまう漆黒を招く恐れのある、きわめて一般的な人間の営みとして捉えることこそが必要なのだ。

しかし、そのように躊躇してしまう要因がないわけではないものの、数学における最新の動向はメタファーとして示唆に富んでいる。今日の多様化を進めるアートの動向を、社会や世界の問題への積極的な関与という、社会学的、政治学的な領域のものに焦点を合わせて限定的に理解しようとする姿勢は、人間の諸活動を機能的なものとして理解し、再編しようとするものに感じられる。まさにそれは、アメリカの政治学者、ウェンディ・ブラウン[39] が新自由主義の本質を、人間の人的資本化と見なす事態と呼応している。そうならないためにも、あるいはそうした傾向に抵抗するためにも、芸術を含む人間の諸活動を、もう少し制約の緩い枠組みのなかに配置し直すことで、より根本的な性質を再認識するということは期待できないのだろうか。フリデリチアヌムの二階にインストールされた量子物理学の実験装置は、そうした考察が必要だという想いを強めてくれた。その場違いな実験室が、西サハラの女性たちのテントと同質性を感じさせたことの意味を、もっといろいろな角度から凝視めてみる必要があるはずだ。アートが政治性や社会性についてある種の覚醒に至ったその経緯だけに注目するのではなく、先端的な物理学の実験装置までを取り込もうとする動きについても、同じように注意を向けてみること。共通点がないように思われる両者を、同じプラットフォームの上で考察することで、これまで意識できなかった性質が仄見えてくるということはありえないことではない。そのような視野の拡張は、今日のアートがますますその傾向を深めつつある、社会性や政治性の意識の昂まりに関する理解を放棄しようとするようなものではない。むしろそれは、ある意味でコモディティ化という別種の困難を抱えつつもある、そうした考察や実践の延長上に、より本質的な理解やオルタナティヴを可能にするような、何らかの手がかりを見出すことができるのではないかと真摯に期待するものなのだ。

ドクメンタ11の光景。自転車はメシャック・ガバ(Meschac Gaba)の作品でもあるレンタル・サイクル

ドクメンタ11の光景。自転車はメシャック・ガバ(Meschac Gaba)の作品でもあるレンタル・サイクル

もう一度整理しておくことにしよう。ここで考えるきっかけとなったのは、ある国際展で覚えた違和感だが、決してそれはその国際展に固有の問題ではなく、今日の芸術活動全般について言えることでもある。もともと芸術とは別の領域であるはずの諸活動に対して、芸術活動が積極的に関わるようになり、招き入れようとする傾向に対する、素朴な疑問あるいは戸惑いとでも言えばよいだろうか。もちろん、そこには否定的なニュアンスばかりがあるわけではなく、多様性を志向する芸術の深部で働いている作用はどのようなものなのだろうかという、単純な好奇心も大きく関係している。またここでは、具体的な例として、世界の諸問題、つまり政治学や社会学の領域への言及や、量子力学の実験、つまり自然科学的な営為について触れてきたが、それらがほんの一例に過ぎないのは言うまでもない。それは、生物学や遺伝子理論、建築や実験音楽、ポスト・コロニアル思想やコミュニケーション論でもあるであろうし、共同体論やクィア理論、地域創生や介護論、歴史理論や文化人類学などなどでもあるはずなのだ。思いつくだけでも、芸術が関係を築こうとしている領域は非常に広範に及んでいる。しかし問題は、芸術をそうした多様性へ駆り立てているものは何なのかということなのだ。確かに、社会性や政治性に関わるものに限れば、そうした分野への拡張については、一定程度、説明が試みられてきたと言うことができるだろう。それまでの芸術活動に決定的に欠けていたものが、第二次世界大戦の種々の経験を通して鮮明になり、それを求めようとする意志が明確なものとなっていくなかで、それまでの取り組みの問題点を反省し、真摯に向き合うようになってきたことで、そうした拡張が生まれたのだという理解は決して間違っているわけではない。加えて60年代から70年代にかけての反抗の時代は、そうした取り組みに確信を与え、加速させることにもなったはずだ。しかし、このような説明は、世界の諸問題に言及しようとしている実践に関しては一定の説明を提供することに成功しているかもしれないが、社会的、政治的な問題以外の、人間の多様な営み全般に幅広く視線を送ろうとしているアートの姿を説明することに関しては必ずしも有用ではない。もちろん、世界の諸問題への言及とアートの多様化は、まったく異なる動因によるものなのかもしれない。しかし、多様化という観点に立てば、社会性あるいは政治性に向かおうとする意識の昂まりは、その一様態として理解することができるのは確かなのだ。多様化という言葉が、個々の内容によって適合性を峻別するものでない以上、少なくともそこには同じ動因によって駆動されているものもあるはずなのだ。

また一方、先に述べた比較的整合性のある、アートの社会化、政治化という傾向についての説明も、それと付随する肝心な問題のいくつかについて言葉を濁していることにも注意を払っておくべきだろう。戦後の芸術における社会的な意識の昂まりという観点からの説明は、行為主体の内部に働く力学に関しては雄弁だが、取り組む手段がアートでなくてはならないという必然性や、アートだからこそ可能になるという固有性については口を噤んでいる。そのような必然性あるいは固有性は、社会がそれらの活動を認め、支援し、協力し、そして協働を求める、つまり社会的協働の担い手としてアートがひとつのアクターとして認められるためには欠かせないものだ。先ほどの行為主体の内部に働く力学という表現に倣えば、それは行為そのものの外部に働く力学ということになるだろうか。内面的な動機を分析しようとする視線は、同じようにその行為の計画や経緯、そして結果が影響する外部についても向けられなくてはならない。もしアートでなくてはならない理由、あるいはアートならではという事由を共に見出すことができないのであれば、当然それは、社会学や政治学、あるいは社会運動や政治実践に任せるべきだろう。加えて、確かに弁証法的な説明には説得力があるのだとしても、同時代の人間にとってあたりまえの責務について詭弁を弄しているだけのようにも理解できる。あるいは、そのことと向き合ってこなかった過去に対する自省と贖罪の姿勢を、理性的な進化というかたちに偽装したと言い換えてもよいのかもしれない。なおざりにされてきた問題と向き合うことによって、初めて可能になる認識や実践を予感させることがないのであれば、もちろんそこでの徹底が不十分であるという可能性も残されてはいるものの、まったく別の方針を探すことを躊躇するべきではない。ここで試みるのは、そうした疑義に応えようとするものである。視線が向かうのは、美術に興味がない人にとっては馴染みない国際展であったり、19世紀末、大戦を迎える前のドイツや、世紀をまたいで南スイスの湖畔の丘に生まれた奇妙なコミューンであったりするが、言うまでもないことだが、本当の意味での視線はその向こう側に向かっている。

*1 フェルナンド・ペソア|Fernando António Nogueira Pessoa, 1888-1935

ポルトガルのモダニズムを代表する詩人。数多くの異名(エテロニム)を使い分けたことで知られている。□

*2 アマデオ・ド・ソウザ・カルドーゾ|Amadeo de Souza-Cardoso, 1887-1918

ポルトガルのモダニズムの画家。ペソアも参加した雑誌『Portugal Futurista(ポルトガルの未来派)』に参加していた。□

*3 奇妙なコミューン

1900年に創設されたスイス、アスコナーのモンテ・ヴェリタのことを指す。詳細は本連載で述べていく。□

*4 オットー・グロース|Otto Gross, 1877-1920

オーストリアの精神科医。一時期、ジーグムント・フロイトの弟子であったが、ヴィルヘルム・ライヒに通じる性への取り組みでフロイトと決別している。□

*5 リヒトホーフェン姉妹|Else von Richthofen, 1874-1973, Frieda von Richthofen, 1879-1955

姉のエルゼはマックス・ヴェーバーの恋人であり、ヴェーバーの弟のアルフレッドの妻、妹のフリーダはD.H.ローレンスの妻として知られる。通常はこのふたりを指すが、フリーダの下にヨハンナという妹がいる。□

*6 ポリサリオ戦線

西サハラの独立を目指す組織。西サハラに住む人、サハラウィーの権利を主張し、1970年代から活動を開始する。1975年から1991年にかけての西サハラ戦争では反政府組織として、アルジェリアの支援を受けモロッコ、モーリタニアと戦っている。戦時下、住居となるキャンプの運営を女性が担当したことから、サハラウィーでは女性の地位が高いという特徴がある。本文で触れたモロッコ人の越境問題後、スペインは、西サハラ戦争時の人道的問題を理由にブラヒム・ガリに対して訴訟を起こしている。□

*7 ベルベル人

北アフリカ、マグレブ地方に住み、独自の言語体系を持つ人々。同地域に住むアラブ人にとっては先住民になる。□

*8 ギュンター・アンダース|Günther Anders, 1902-1992

ドイツ、オーストリアのユダヤ系の思想家。ハンナ・アーレントと結婚しているときにパリに亡命している。広島、長崎の原爆投下に関わった空軍パイロット、クロード・イーザーリーと手紙のやりとりをし、贖罪の意識を探っている。□

*9 カイ・アルトフ|Kai Althoff, 1966-

ドイツのアーティスト。クリストフ=バカルギエフの招待に対し、多忙や疲労を理由に断らざるをえず、それを記した手書きの手紙が、アルトフの同意を得て展示された。同じ年に開催されたホイットニー・ビエンナーレには参加したが、オープニング時点で作品は完成していなかった。□

*10 ライアン・ガンダー|Ryan Gander, 1976-

イギリスのアーティスト。車椅子の利用者だが、自身の活動と障がいとの関係について、慎重な態度を取り続け、障がい者理解にこれまでとは異なる視点を与えている。□

*11 タミー・ウィネット|Tammy Wynette, 1942–1998

アメリカのカントリー・シンガー。用いられていた曲は“Til I get it right”。□

*12 シール・フロイヤー|Ceal Floyer, 1968-

イギリスのアーティスト。□

*13 アントン・ツァイリンガー|Anton Zeilinger, 1945-

オーストリアの物理学者。ウィーン大学の物理学教授。□

*14 ポール・ファイヤアーベント|Paul Karl Feyerabend, 1924-1994

オーストリアの科学哲学者。ドイツ軍の士官としてロシア戦線に出征した経験を持つ。□

*15 村上陽一郎|むらかみ よういちろう, 1936-

日本の科学史の研究者、科学哲学者。□

*16 ソーカル=ブリクモンのスキャンダラスな事件

1996年、アラン・ソーカルが、人文系論文誌『ソーシャル・テクスト』に投稿した偽論文をめぐる事件。ポスト・モダン、カルチュラル・スタディーズなどにおける科学用語の濫用を批判するため、「境界の侵犯:量子重力の変換解釈学に向けて」と題した論文を投稿し、掲載後、別の雑誌で論文の正体を暴露した。翌年、ジャック・ブリクモンと自然科学、数学の概念の誤用に関する書籍としてまとめている。□

*17 サンディニスタ

ニカラグアの左翼政治運動の活動家、活動思想に共鳴する人を指す。名称はニカラグアの革命家、アウグスト・セサル・サンディーノ(Augusto César Sandino, 1895-1934)から取られている。□

*18 アラン・ソーカル|Alan David Sokal, 1955-

アメリカの物理学者。専門は統計力学と組み合わせ理論。ポスト・モダンの人文学研究を批判した1996年のソーカル事件で知られる。サンディニスタ政権時に、ニカラグアの大学で教鞭をとっていた。□

*19 ジャック・ブーヴレス|Jacques Bouveresse, 1940–2021

フランスの哲学者。プーヴレスは厳密性を重視し、人文系の文脈での科学的概念の誤用を批判している。一方で、ローベルト・ムージルに関心を寄せるなど、複雑な思考を抱いていた。□

*20 ジャック・ブリクモン|Jean Bricmont, 1952-

ベルギー出身の物理学者。ソーカル事件以外にも、フランスの表現への規制を認めるゲソ法への反対を表明したことで、本人は否定しているが、極右擁護や反ユダヤ主義として批判を受けている。□

*21 フランコ・”ビフォ”・ベラルディ|Franco “Bifo” Berardi, 1949-

イタリアの哲学者。アウトノミア運動の活動家でもある。□

*22 サンドロ・メッザードラ|Sandro Mezzadr, 1963-

イタリアの社会学者。ボローニャ大学准教授。□

*23 マウリツィオ・ラッツァラート|Maurizio Lazzarato, 1955-

イタリアの社会学者。アウトノミア運動の活動家でもある。□

*24 アルフォンソ・リンギス|Alphonso Lingis, 1933-

アメリカ出身の哲学者。□

*25 北京の蝶の羽ばたきのような効果

カオス理論の初期状態の鋭敏性を説明するために、気象学者エドワード・ローレンツ(Edward Norton Lorenz, 1917-2008)が用いた表現で、北京の蝶の羽ばたきがニューヨークに竜巻を引き起こすことができるかというもの。しかし、元々は北京はブラジルで、ニューヨークはテキサスだった。□

*26 望月新一|もちづき しんいち, 1969-

日本の数学者。□

*27 オズヴァルト・タイヒミュラー|Oswald Teichmüller, 1913-1943

ドイツの数学者。ナチスの党員であり、戦争時ドイツ軍に従軍し、ウクライナでの戦闘で行方不明となり死亡したとされている。□

*28 ヨハネス・シュタルク|Johannes Stark, 1874-1957

ドイツの物理学者。原子や分子に電場を加えることでスペクトルが変化するシュタルク効果で知られ、1919年にノーベル物理学賞を受賞している。□

*29 フィリップ・レーナルト|Philipp Eduard Anton von Lenard, 1862-1947

ハンガリー出身のドイツの物理学者。陰極線の研究によって1905年、ノーベル物理学賞を受賞している。□

*30 アーリア式物理学

またはドイツ物理学、アーリア人の物理学。フィリップ・レーナルト、ヨハネス・シュタルクを中心に、アインシュタインらユダヤ人科学者の業績を否定するとともに、現代物理学の数学および理論偏重を批判し、実験物理学の役割を強調することを提唱したが、具体的な成果はなかった。シュタルクは戦後、非ナチ化措置で4年間投獄されているが、レーナルトは年齢を理由に免除されている。□

*31 ルートヴィッヒ・ビーベルバッハ|Ludwig Georg Elias Moses Bieberbach, 1886-1982

ドイツの数学者。ナチ党員で、ユダヤ人教員の排斥運動にも積極的に関わったことが知られている。1930年代に、物理学者ニールス・ボーアの弟の数学者ハラルト・ボーアによる批判を受けている。□

*32 アドルフ・ツィーグラーの四元素

アドルフ・ツィーグラー(Adolf Ziegler, 1892-1959)はドイツの画家。退廃芸術の監督者としても知られている。《四元素(Die vier Elemente)》は代表作のひとつ。戦後は、レニ・リーフェンシュタールと同じように、ナチスという旅の同行者に過ぎないという理由で、投獄を免れている。□

*33 コンラート・ツーゼ|Konrad Zuse, 1910-1995

ドイツの計算機科学者。ほとんど独自に計算機の開発を進め、世界初のプログラム制御可能なコンピュータを完成させている。戦時下、従軍はしなかったものの、兵器産業のために働いている。ドクメンタ13では、オランジェリーで生涯251台製作したと言われる彼の計算機とともに、彼の描いた絵画も展示されていた。□

*34 レオ・エサキ、江崎玲於奈|えさき・れおな, 1925-

日本の物理学者。1973年、トンネル効果に関連した研究によってノーベル物理学賞受賞。遺伝子を基盤とした優生学的な発言で物議を醸すが、その後も要職を歴任している。□

*35 『血と土』

Blut und Boden。ドイツの民族主義的なイデオロギーのひとつ。遊牧民としてのユダヤ人と、定住農民としてのゲルマン・北方人種を対比させ、反ユダヤ主義的な思想に転化させている。とりわけ、ナチス台頭時にドイツの政治家、リヒャルト・ヴァルター・ダレ(Richard Walther Oskar Darré, 1895-1953)の著作によって広まることになる。ルーツとしては、19世紀後半の産業社会に対する反文明的な考えにも遡ることができるが、同じ考えから今日の環境主義が生まれている。□

*36 ディートリヒ・エッカルト|Dietrich Eckart, 1868-1923

ドイツの劇作家。ヒトラーを早くから支持し、アイデアを提供したと言われる。ヒトラーの『我が闘争』では、出版直前に亡くなったエッカルトを国家社会主義の殉教者として崇めている。□

*37 トゥーレ協会

第一次世界大戦末期にミュンヘンで設立された、反ユダヤ主義、民族主義の秘密結社。会員は最盛期に2,000人程度いて、社会的な地位の確立した人が多かった。ディートリヒ・エッカルトも会員だった。ヒトラーは集会には訪れたことがあったが会員ではなかった。□

*38 ルドルフ・シュタイナー|Rudolf Steiner, 1861-1925

オーストリア、ドイツで活動した神秘思想家。人智学の創始者であり、グノーシス主義、薔薇十字団、ドイツ観念論から大きな影響を受けている。教育方法は、シュタイナー教育として今日世界に広く普及している。□

*39 ウェンディ・ブラウン|Wendy Brown, 1955-

アメリカの政治学者。□

ART iT Archive

杉田敦 ナノソート2017(2017年6月-2018年8月)

連載 田中功起 質問する 9-1:杉田敦さんへ1(2013年10月-2014年4月)

杉田敦|Atsushi Sugita

美術批評、⼥⼦美術⼤学大学院芸術表象教授。主な著書に『ナノ・ソート』(彩流社)、『リヒター、グールド、ベルンハルト』(みすず書房)、『inter-views』(美学出版)など。オルタナティヴ・スペース art & river bankを運営するとともに、『critics coast』(越後妻有アートトリエンナーレ, 2009)、 『Picnic』(増本泰⽃との協働)など、プロジェクトも多く⼿がける。2017年はリスボン⼤学大学院で教鞭をとっている。ポルトガル関連の著書に、『⽩い街へ』『アソーレス、孤独の群島』『静穏の書』(以上、彩流社)がある。