グランド・ホテルの窓越しの眺め。中央に、コソヴォ国会図書館が見える。

#02 ドクメンタを巡るホドロジー(中)

文 / 杉田敦

前回、すでに人々の記憶も薄まりつつあるかもしれないドクメンタ15の問題に関して、可能な限り説明を試みてみたのだが、関係する領域は幅広く、とても一回で述べ尽くすことができるものではない。しかしそれでも、自身がドクメンタ15に向かうことを断念した背景に限れば、ある程度説明できたように思う。ではなぜ、そのなかば完結したかもしれない問題に、それ以上、加筆する必要があるというのだろうか。確かに、選択の理由らしきものについては触れたのだが、ホドロジーという研究姿勢は、選択された、されないということだけに注目しようとするものではない。ホドロジーが凝視した古代ギリシアの遺構を訪ね歩いた先人たちに倣えば、例えばパウサニアスが、繰り返し自身の経路を反芻していたように、選択した経路はその後もさまざまなかたちで、旅人の精神のなかで反響し、その行動に影響を与えていた。また一方、ホドロジーという視点を重視する研究者たちもまた、渉猟の行程がもたらした、否定的、肯定的、両面での旅人への影響を見つめ、さらに想像を膨らませていくことになる。そうつまり、選択そのものや、選択に至った理路だけでなく、選択の結果に対する確認や反省、次の選択などその後の行動に及ぼす影響、そしてそこから広がっていくことになる想像についても、ホドロジーは凝視しようとしているのだ。その道を辿ることになった理由が重要であるのと同じように、そのような選択をしたために、その後の行程に影を落とすことになる後悔や疑念、そしてその先の行程の決定や、その後の経験を左右することになる精神状態、あるいは、そうした経験があったからこそ生まれた想像や思考もまた、考察すべき対象なのだ。ホドロジーの道、ホドスは、ある特定の遺構に行く、行かないの選択で決まる行程だけを指しているわけではない。それは、その行程がもたらすことになる、行動の、そして精神のホドスに対する視線なのだ。

参照しなくてはならないものがあったにもかかわらず、残念ながらそこに向かう行程を選択しなかったような場合、それついては未見なのだがとか、あえてそれを避けることにしたのだがというように、何らかのことわりを入れることになる。ことわり、それはある意味で自身の限界や失敗を提示するものでもある。そしてそれは、まさに、この連載で繰り返し行ってきたことでもある。自身の選択した道、ホドスを反省的に振り返りつつ、同時に、そうした欠如の経験に基づきながら、現在、眼にしているものがあり、それに対してはかくかくしかじかの感想を抱いているということを明らかにする。ことわりは、自らの限界や、失敗を詳らかにするだけではなく、そのことによる影響や問題を見つめることでもあるのだ。しかし、このような、いわば主観的な選択に基づく調査は、ともすると客観性とは対極のものと見做されることになる。だが、果たしてそうなのだろうか。もしそうであるとすれば、ホドロジーは、客観性とは相容れないことになる。一方、ホドロジーは古代文化を理解するための有効な手法のひとつであるとも考えられている。客観的であるかどうかは置いておくとして、どうやら、未知のものを理解するための知識を構成するという意味では、有効な手段であると考えられているようなのだ。相反する性質の混在は、奇異に聞こえるかもしれない。自身が特定の行程を選択したこと、そしてその理由、またそうした行程であるがゆえに抱くことになる印象は、主観的な判断に基づいている。確かにその意味では、客観性とは対極のもののようでもある。しかしそれは、まだ知られていない事象に対する知見を確立するための重要な手法であり、またそうあろうという強い意志を抱くものでもある。そうその意味では、客観的な視野を完全に放棄しようとするものではないのだ。ホドロジーは、不思議な両義性を湛えている。

今日の想像を超えた情報の氾濫のなかで、すべてを精査した上で手にしたものの相対的な位置を検討するという、かつてのような俯瞰的立脚点はもはや幻想でしかなくなりつつある。1972年、とめどなく膨張することが可能だと思われていた成長は、ローマ・クラブの指摘により物理的な制限があることを知らされることになる。けれどもやがて、情報技術の目覚ましい発展が、そうした制限を乗り越えることを可能にするかもしれないことがわかり、諦めかけていた人々が期待を寄せるようになる。再び、無限の成長が訪れるかもしれない。その可能性に、人々は胸を撫で下ろした。しかし、そう主張した、Sci-Fiイデオローグたち[1] の言説は、人間の精神的限界、つまり情報を受け取る人間の処理能力に限界があることを視野に入れていなかった。1997年、元理論物理学者、マイケル・ゴールドハーバー[2] の論文で提唱されたアテンション・エコノミーは、そうした限界を察知したものだった。ゴールドハーバー自身はそこからの影響を否定しているが、アテンション自体への注目はさらに遡り、後にノーベル経済学賞を受賞するハーバート・サイモン[3] によって、70年代にはすでに提起されている。情報ではなく人間の関心が、交換財として機能することになるという、この奇妙な経済学は、ある意味で、人間の処理能力の限界を裏返しに述べたものと言えるだろう。注意を向ける先に価値を見出すことができるのは、あるいは見出さなければならないのは、すべての対象に対して、あまねく注意を向けることができないからに他ならない。すべての対象を精査した上で、どこに注意を向けるのか判断することができないからこそ、人々の関心を交換材として取引することが可能になるのだ。アウトノミスタのフランコ・“ビフォ”・ベラルディ[4] らは、ゴールドハーバーと同様な認識を、むしろ限界であることを強調するようなかたちで表現している。ネットワーク自体には限界がなくても、人間の精神領域における処理能力には限界がある。ビフォはそれを、「アテンションの過負荷」と呼んでいる。それ自体の影響に加え、人間という有機体の限界を自覚することは、限りない拡張を信じてきた精神にとって、一時的にストレスとなる。成長や拡張という、ある種の経済的な教条を手放すという意味においてそれは、呪縛からの解放を意味しているのだが、同時にそれは、精神に対して耐え難い負担を強いることになるのだ。

リサーチ・ベースのアートを、情報のオーヴァーロードとして批判したのはクレア・ビショップ[5] だが、彼女の考えは、ある意味でビフォの考えを反転して焼き直したものだ。情報過多のなかで行き暮れる自身の覚えた違和感については認めているビショップだが、奇妙なことに彼女は、アテンションの過負荷という受容する側の限界に注目するのではなく、情報を送信する側の姿勢に視線を向けてしまう。彼女が感じた違和感、精神の不調はやり過ごされ、表現者の在り方に批判の矛先が向けられる。しかし、彼女の視線はある意味で特定の分野に限定したもので、70年代にはすでに察知されていた、芸術以外の分野にも浸透している情報圏の膨張という本質的な問題を見誤ってしまうことになる。情報のオーヴァーロードは、特定の分野に限った話ではない。それは、人間が生み出している情報圏そのものの逃れ難い傾向でもある。その、いわば分野横断型の性質を、特定の分野に限定して批判するのは無理がある。しかもそれを、特定の姿勢の表現者に帰そうとするのだとすればなおさらである。現時点で可能なのは、むしろ逆に、そうした環境で影響を受けている、生体側の病状を確認することだろう。ビショップが最初に覚えた違和感こそ、より深く見つめる必要があるのだ。アテンションの過負荷という認識は、そうした情報圏に生息する生体の在り方を考えようとするための手掛かりでもある。種々の精神的な不調というかたちで顕れるそれを、しばし見つめること。人類史から見れば、まだ始まったばかりのその影響は、軽々に理解することができるものではないはずだ。

アテンションの過負荷は、生体にとって、無制限の膨張と対峙すること自体が不可能であることを示している。不可能であることが、種々の不調を引き起こすのだ。またその不可能性は、網羅的な調査に基づく、かつてのような客観性がありえないことも示している。だがこのとき、そのような環境に置かれていることが、即座にそのまま、あらゆる客観性の可能性を手放すことを意味しているわけではないことも、頭の片隅に入れておかなくてはならない。従来のような、俯瞰的な位置付けや相対化は不可能であるのかもしれない。けれども、何らかのかたちの、オルタナティヴな客観性とも言うべきものを、実現することができるかもしれないのだ。逆説的ではあるが、自身の観測の不徹底を詳らかにすること、つまりホドロジー的な姿勢は、そのような意味での客観性を模索しようとするものでもある。アテンションの過負荷をもたらす環境では、かつて客観性の基盤でもあった、隅々まで遍く踏査した上で作成される透視図を手にすることは難しい。そのことを認めた上で、それに代わるものとして、どのような方法が可能なのか試行錯誤してみること。ホドロジーは、そうした試みのひとつとして捉えることができるだろう。ホドロジーは、完璧な踏査を、完璧な見取り図を手にすることを、早々に諦めてしまう。けれども同時に、どこが欠けているのか、なぜ欠けているのかを、可能な限り示そうとする。そうすることが、不完全な見取り図を、何らかのかたちで補完できるのではないかと考えている。そう、その意味では、客観性を強く望んでさえいるのだ。

グランド・ホテル・プリシュティナの入り口

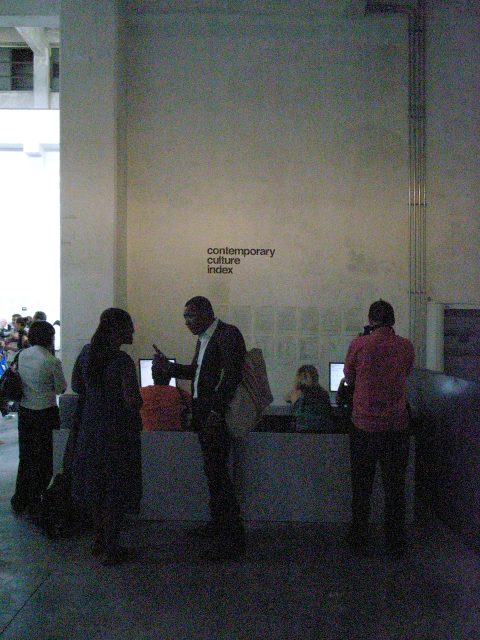

ホテルのレセプション・カウンター。左端がマニフェスタ14の受付になっている。

しかし奇妙なことに、こうしてホドロジーを擁護しつつ書き進めていくと、その視点が、ビショップが情報のオーヴァーロードに最初に着目した、2015年のヴェネツィア・ビエンナーレのデンマーク館でのヤン・ヴォー[6] の展示のレヴュー、「歴史は自らを枯渇させる(History Depletes Itself)」における、リサーチ・ベースの作品の批判を想起させるのだ。ビショップはそこで、リサーチ・ベースの作品は、美術史家のマーク・ゴドフリー[7] の言う「歴史家としてのアーティスト」の手によるもので、当初それは、独断的でエリート主義的な歴史に対する対抗策としての意味があったことを確認している。けれどもその無制限性が、情報過多を招いてしまうことになると、今度は批判の対象として俎上に載せられることになる。表現者の手による整理加工がされていなければ、過去に対する知見を現在に活かすことなどできるわけもない。ビショップの論調は高揚していく。そしてそこに、宿敵、ニコラ・ブリオー[8] が登場する。無制限の情報過多の環境のなかでは、ブリオーの言うセミオノート(semionaut, 「記号旅行者」の意)こそが相応しい。表面的に、記号をサーフィンするのがおあつらえ向きというわけだ。不思議なことに、後半のビショップは、歴史家そのものではないものの、歴史家としてのアーティストの手による、独断的でエリート主義的な歴史の擁護者になってしまっている。ビショップが、ブリオーのセミオノートに対して、深さではなく表面を問題にするものであり、美的で装飾的であると批判するとき、おそらくかつて、「歴史家としてのアーティスト」による抵抗に直面したであろう、エリート主義的な歴史研究者の脳裏に同様な想いが渦巻いていただろう。ビショップによるブリオーのセミオノート批判は、確かにブリオーが、『Postproduction』のなかで、セミオノートを暗示する実践として、DJ、Webサーファー、ポストプロダクション・アーティストを挙げていることを考えると、当てはまらないわけではない。しかし問題は、情報のオーヴァーロードという環境のなかでは、これまでの深みを保ったまま、すべての領域に視線を配ることはできないということなのだ。つまり言ってみれば、ふたりとも、情報のオーヴァーロードの環境のなかでアテンションの過負荷に陥っている生体の窮状を見落としているのだ。ビショップが指摘するように、深さではなく表面を選択したのではなく、深さを維持したいために、広域の調査を断念せざるを得なくなったのだ。ブリオーがセミオノートについて説明するように、相互に関連づける方法としてナヴィゲーションが見出されたのではなく、そうするしか他に術がないために、特定の軌跡を描かざるをえないのだ。ブリオーはセミオノートについて、巨大な記号の森のなかで、道を見出すことであるというように説明している。ここから、ホドロジーまでの距離はそう遠くない。確かに、ブリオーが言うように、世界を探索する方法ではあるのだが、見も知らぬ森と出合って初めてそうするのではなく、いつの間にかそのような状態になってしまった森を眼前にし、諦めと疲労のなかで、けれども微かな希望を抱きつつそうするのだ。

アテンションの過負荷は、不可能性との遭遇によってもたらされる。しかし、すでにわたしたちは似たような状況と出合っている。かつて、点在する数多の遺跡、遺構を踏査することを望み、その行程を検討していた人々の姿を思い出してみよう。彼らはそのとき、訪ね尽くすことのできない重要なポイントを前にして、自らの身体的、経済的、時間的など、種々の限界による、解決不能な不可能性と向き合っていた。現在、わたしたちは、同じような不可能性の前に立たされている。ただし、わたしたちの眼前に広がっているのは、遺構ではなく情報なのだ。かつて不可能性に行く手を塞がれていた先達たちは、行程を検討し、取捨の選択を行うことを迫られていた。そしてその選択は、後代の研究者たちに、遺された見聞記録と同等かそれ以上に、大きな手がかりを与えることになる。なぜならその行程を決定する判断のひとつひとつに、先人たちの種々の知識や経験が、そしてそれらに基づく価値判断が関係していたからだ。ホドロジーというのは、その立場を標榜する研究者と、彼らの視線が捉ようとするものが一体となって実現する、ある種の実証的かつ実践的な知見の創出でもある。それは、かつてのように全体を俯瞰しているという意識に基づくものではない。むしろそれは、限られた視野でしかないことをあらかじめ認め、そのことを告白することによって、新たな可能性を切り拓こうとする。否定的であるはずの視野狭窄が、どのような判断によってもたらされたものであり、どのような価値認識に支えられたものであるかを明らかにする。そしてそこで終わるのではなく、そこから見える光景をつぶさに検討してみる。そうすることで、従来のものとは異なるものになるかもしれないが、対象に対するある種の客観的な視力が可能になると考えているのだ。

アテンションの過負荷を強いる環境では、アテンションを向けることのできる対象に絞り込むことを余儀なくされる。ビショップが表現するような、そしてなかばブリオー自身にもそう理解しているふしがあるのだが、気ままなサーフィンのようなものでは決してないのだ。それは、パウサニアスが下した苦渋の選択と同じように、切実なものと言えるだろう。そして、その選択をもたらした理路や、あるいは選択そのものが、限られた視野の考察に、ある種の客観性をもたらす可能性を拓くことになる。もちろんそれは、いわゆる客観性とは異質なものに違いない。しかしそれは、不可能であるはずの客観性を装うという、欺瞞的な振る舞いを避けることはできる。そう、その意味では、はるかに真摯に、客観性に手を伸ばそうとするものだと言えるだろう。

グランド・ホテルの夜の遠景。屋上に、ペトリット・ハリライのネオンの作品が見える。

ヘルティツァ・スクール・ハウスに向かうカメル・ロシ通り。

自身のホドスは、前回述べたような事情で、ドクメンタ15に向かうことを断念し、代わりに、コソヴォ共和国で開催されていたマニフェスタに向かうことになった。しかし、必ずしもそれは、ドクメンタを視野の外に置こうとするものではなかった。具体的にそれについて触れることはできないが、自身の判断がもたらすことになった種々の感情に触れ、種々の想像を膨らませることにはなるはずだ。そしてそれは、間接的ではあるかもしれないが、ドクメンタについて語ることにもなるはずなのだ。その意味では、マニフェスタに向かうことにはなったのだが、完全にマニフェスタに向かったとも言い切れないのかもしれない。もちろん、当然、マニフェスタに視線を送り、種々の光景を目にすることになるのだが、パウサニアスに倣えば、それは欠如に基づいた経験であり、しかもおそらく、パウサニアスと同等かそれ以上に、眼前のものに視線を送りながら、同時に、欠くことになってしまった対象について考えることになるはずなのだ。欠如、そうつまり、ドクメンタ15について……。プリシュティナで開催されていたマニフェスタに関する考察は、表面的にはそう見えることになるかもしれないが、けれども同時に、ドクメンタ15に関するものにもなるだろう。事実、マニフェスタの会場に佇みながら、ドクメンタ15のことを完全に頭のなかから追い出すことはできなかった。常に、その欠如が片隅にあり、常に、ドクメンタを参照するように促すのだ。そう、マニフェスタに向けられていた視線は、ドクメンタに向けられたものでもあったのだ。

また、ドクメンタ15について想いを巡らす場合も、それだけを考察しようとするものではないことに注意しなければならない。なぜなら、今回のドクメンタを巡る問題は、ドクメンタであるからこそ起こりえた問題と言うよりは、ドクメンタでなくても起こりうる問題だったからだ。事実、すでに触れたように、まったく同じではないものの、種々の同質な問題が、過去のドクメンタだけでなく、マニフェスタやヴェネツィア・ビエンナーレでも起こっていた。むしろその問題は、ドクメンタに限らず、芸術表現という分野全域に遍在していると考えた方がよいのかもしれない。つまりその意味では、ドクメンタについて考察することは、そうした芸術表現全般について考察することにもなるはずなのだ。結局、マニフェスタへの言及は、ドクメンタへの言及を意味することになり、ドクメンタへの言及は、ドクメンタという特殊な事例について触れようとするというよりは、ドクメンタを含む現代美術という表現分野全域の動向について、理解しようとするものになりそうだ。

かつてドクメンタは、その後の5年間の現代美術の動向を予告するものというように捉えられていた時期がある。その当時、ドクメンタの出展作家は、その後の現代美術の在り方を左右するメイン・アクターと見做されていた。けれども現在、その視線は逆向きにしなくてはならないのかもしれない。ドクメンタが現代美術に影響するのではなく、現代美術の病徴が、ドクメンタにも及んでいる。予告すると目されていたものは、事後の影響を標すものと考えるべきなのだ。その標を見つめること。そしてそれに基づきながら、現代美術の状態を考えること。ドクメンタ15の問題は、ドイツという国の事情と深く関係している。そうした視点に立って考察することは意味のないことではない。しかし同時に、その問題は、ドイツという特定の場所でなくても起こりうる、いやすでに起こっていることであることにも注意しなくてはならない。そしてドクメンタの問題に直面した当事者たちが考察し、模索したように、誰もがそれらの問題への対処を考察し、模索しなければならないのだ。ドクメンタの問題に触れるのにこれ以上の理由はない。そうでなければ、グローバル・サウスに取り囲まれながら、そこに入ることを許されない極東の島国の人間が、わざわざそれについて考察する意味などないはずなのだ。

マニフェスタ・ディレクター、ヘドウィック・フィヘンの論考を掲載した+journal誌、『Ta+:旅と芸術生産』。

アルト・アディージェで開催されたマニフェスタ7のクリスチャン・メイヤーの作品、『失われた時』。マニフェスタの会場のある4つの地域で、ドイツ占領時に中央ヨーロッパ時間が導入されるまで用いられていた独自の計算による時間を表現している。

スキャンダルに塗れたドクメンタを避けた行程は、1998年から始まるコソヴォ紛争を経て、2008年にセルビアからの独立を一方的に宣言したコソヴォ共和国の首都、プリシュティナで開催されていたノマド・ビエンナーレ、マニフェスタに向かうことになった。コソヴォを巡る複雑な情勢を要約することは筆者の手に余るが、乱暴ではあるが、それに手をつけないわけにはいかないだろう。

コソヴォの背景には20世紀を通しての、セルビア人とアルバニア人の対立がある。第二次世界大戦後、ヨシップ・ブロズ・チトー[9] による社会主義政権が樹立すると、コソヴォは、構成国と同等の自治権を持つ州として扱われるようになる。チトーは民族主義を厳しく制限したことで知られており、そのため、表面的には民族間の対立は存在しないことになっていたのだが、実際には常に種々の対立が起こっていた。1986年、コソヴォにおけるセルビア人の窮状を訴えたセルビア科学芸術アカデミーのレポートが公表されると、民族対立が激化していく。セルビア側の指導者、スロボダン・ミロシェヴィッチ[10] が権限を掌握すると、コソヴォの自治権は剥奪され、アルバニア人への弾圧が始まる。コソヴォ領内のアルバニア人は公職を追われ、アルバニア語など、アルバニア系の文化も禁止などの措置を受ける。ここから、コソヴォ紛争、ジェノサイド、NATO空爆などを経て、国連による監視、戦争犯罪人としてのミロシェヴィッチの拘束、収監先での彼の獄死など、独立宣言まで目まぐるしく状況が変化していく。現在、コソヴォ共和国は、国際通貨基金、世界銀行に加盟し、2022年には正式に欧州連合への加盟を申請するなど、国際的な基盤を着実に整えつつある。しかし、国際連合の加盟国の多くからの承認を得てはいるものの、独立を承認していない国も少なくない。セルビア共和国はもちろんだとしても、ロシア、中国、インドに加え、東欧、中東、南米、アフリカにも、独立を認めていない国々がある。少数の国しか独立を認めていない他の未承認国家とは異なるものの、けれどもいまだに、国際的に承認されているとは言えないというのが現状なのだ。

ノマドを標榜するマニフェスタが、こうした複雑な状況の都市を開催地として選定することは珍しいことではない。前回触れたキプロスのニコシアがそのよい例だが、長閑な場所とたかを括っていた次のマニフェスタ、2008年の第7回の開催地、イタリア北部の南チロル地方、トレンティーノ゠アルト・アディジェ自治州も、そうした場所のひとつだった。アルト・アディジェは、イタリアではあるが、ドイツ語を母語とする住民が多く、会場のひとつになったボルツァーノでは、イタリア語に加えドイツ語も公用語になっている。オーストリア゠ハンガリー二重帝国から、第一次世界大戦後に移管されたのだが、帝国の領土を継承した中・東欧諸国が辿った道ほど困難ではないものの、複雑な歴史に起因する不安と無縁なわけではない。マニフェスタ終了後のことではあるが、2017年、オーストリアの極右政党が、南チロル在住のドイツ語話者に、オーストリア市民権を与えるという驚くべき提案を行い、イタリアの右派政党の激しい反発をかい、一気に不穏な空気に包まれることになる。種々の文化、言語、人々の交差する、交通の要衝としてのアルト・アディジェの地勢は、今になってみれば随分ときな臭いものだったのだ。これ以外にも、2004年に開催されたサン・セバスティアン、ドノスティアは、分離独立運動に揺れるバスク地方の都市であるし、2014年に開催されたサンクト・ペテルブルグのマニフェスタ10では、ロシアの人権問題を疑問視する立場からボイコットが提唱されている。ここまでくると、マニフェスタ財団とディレクターであるヘドウィック・フィヘン[11] は、むしろ問題の山積する場所をあえて選んでいるかのようでさえある。そんなマニフェスタにしてみれば、コソヴォでの開催は、ある意味で自然な流れだったと言うことができるだろう。

しかし、実際に今回のマニフェスタ14の開催地、プリシュティナを訪ねてみると、短期間の滞在者に、問題となるようなものが感じられるということはなかった。もっともここでも、閉幕後から事態は暗転する。2022年の年末には、北部の都市にセルビア向けのバリケードが築かれ、ミトロヴィツァの近郊、少し北上したところにあるズヴェタンでは、選挙結果を巡りセルビア系住民とNATOの平和維持軍とのあいだで衝突が起こっている。ミトロヴィツァは、今回のマニフェスタでも何組かのアーティストがプロジェクトを実施していたセルビア人居住区のある町なのだが、プリシュティナからは、北西に10kmほど行ったところにあり、それほど離れているわけではない。今年に入ってからも状態は安定には向かっておらず、セルビア側がコソヴォ国境に軍を集結させるなど、緊張が続いてる。つまり、決して、すべての問題が解消された場所での開催ではなかったのだ。むしろ、滞在中、目立った動きがなかったのは幸運だったのかもしれない。

そんな場所ではあるものの、コソヴォの首都は、観光バブルの熱狂に包まれる、ヨーロッパの他の都市では感じることができなくなったしまった、ゆったりとした時間が流れていて、快適さを感じさせてくれた。人口の50%以上が30代未満という、若者の比率が異常に高い、特異な人口構成は、コソヴォ紛争という悲しい歴史がもたらしたものなのだが、若々しい活気は、せめてもの慰めだった。チトー元帥の名前を掲げた大通りは、独立宣言後、オスマン帝国時代、コソヴォを含む行政区で生まれた聖人、マザー・テレサの名を戴くことになるのだが、市民たちの憩いの場でもあるそこで、ツーリズム慣れしていない、人懐っこい彼女や彼らのなかに紛れていると、なぜかとても穏やかな気分に浸ることができた。市内25箇所に散在する、102組のアーティストやコレクティヴの展示や芸術的介入は、徒歩で巡ってもそれほどの距離ではなく、二日もかければその大半に足を運ぶことができた。そんな、一見するとのんびりとしたプリシュティナのマニフェスタで最初に感じたのは、他所の問題を望遠するのではなく、目の前の問題を丁寧に見つめているという印象だった。他所の土地の問題を精査し、告発するのでもなく、普遍的な人類の課題に取り組み、世界規模の提言を行うというような、独りよがりな高揚感に酔うこともなく、ただ淡々と、自身の目の前にある問題に取り組んでいる、そういう印象だったのだ。

ピアーズ・グレヴィールの展示。

スタニスラヴァ・ピンチュックの展示。

先ほど触れたミトロヴィツァと関連のあるプロジェクトを、少し具体的に紹介することにしよう。ミトロヴィツァはコソヴォ北部に位置する人口7万人程度の町で、セルビアから流れ込み再びセルビアに戻る、イベール川によって、セルビア人の住む北部地区と、アルバニア人の住む南部に分断されている。川に架かる橋は、コソヴォ軍と多国籍特殊部隊に所属するイタリア人カラビニエリ、国家憲兵隊によって警備されていて、つまり言ってみれば、キプロスの分断都市、ニコシアと似たような状態に置かれているのだ。オーストリア出身のアーティスト、ピアーズ・グレヴィール[12] は、その川の下流域で、子供たちを募って川に逆行するように泳いでもらい、境界となっている川に人間の橋が架かっているかのように見える映像作品を出展していた。プロジェクト自体を発案したのは、ミトロヴィツァ出身のオーストラリア人キュレーター、ペトリット・アバジ[13] なのだが、プリシュティナ以上に緊迫した場所で彼らのプロジェクトを実現するためには、両居住区の住民の理解はもちろん、警備部隊への周知など、根気強く、丁寧な調整があったであろうことが窺われる。映像自体の上映は、プリシュティナのメイン会場のひとつ、グランド・ホテル・プリシュティナの客室で行われたため、ミトロヴィツァからは離れているのだが、それでもそれは、平穏そうな街の空気がともすると忘れさせてしまう、その地が抱えている問題を強く喚起させるものだった。すでに触れたが、コソヴォは、以前はユーゴスラビアの自治州のひとつだったのだが、民族の配置と、州の境界が一致していないことが原因して、複雑な問題を頻出させてきた。現在、国民の9割以上をアルバニア人が占めていて、数パーセントではあるがセルビア人もいるのだが、安全のためその居住区は限られていて、首都プリシュティナに限れば、彼らの気配を感じることはできない。グレヴィール゠アバジの作品は、ミトロヴィツァの現状を引き寄せることで、そうした場所に立っているということを、あらためて気づかせてくれた。

同じフロアのウクライナ人アーティスト、スタニスラヴァ・ピンチュック[14] の作品も、同じくミトロヴィツァを舞台としたものだ。《記念碑のないヨーロッパ》と題された彼女の作品は、第二次世界大戦の慰霊碑の設計で知られ、ミロシェヴィッチ体制下では反体制側についた建築家、ボクダン・ボグダノヴィッチ[15] のモニュメントをモチーフとしていた。鉱山労働者によって組織された対ナチスのためのパルチザン部隊を記念し、1973年に制作されたという《落ちた鉱夫の記念碑》と題されたボグダノヴィッチのそれは、半分にカットされて横にされた円柱を、ふたつの円錐が支えるような構造の、コンクリート造の重厚な印象のものだ。設置場所は、民族を分かつイベール川の北岸の丘の上で、静かに町を見下ろしている。ピンチュックは、そのモニュメントを骨組みだけで再構成し、オリジナルとは反対の、イベール川南岸の、カラビニエリが警護するミトロヴィツァの中央橋近くに設置している。ピンチュックの作品も、グレヴィール゠アバジ同様、展示自体はグランド・ホテルの一室で、記録展示というかたちで行われていた。コソヴォに深く関わりのある芸術家の作品を手掛かりに、コソヴォの歴史が反芻される。ユーゴスラビア時代には人気を集めていたといわれるボグダノヴィッチのモニュメントは、現在では、セルビア人居住区に位置するため、アクセスするのが困難なこともあり、忘れられた存在になっている。そんなモニュメントを再構成するピンチュックの手つきは、どこか冷たく、突き放した感じでさえある。骨組みだけに剥かれたそれは、いくつかのパーツに分解され、もはやどのような重力にも、構造上の規則にも縛られることがないかのようで、あらゆるイデオロギーから解放された、軽やかさや自由さを象徴していた。けれども同時に、オリジナルの重厚さと比較すると、あまりにも存在感のないその姿は、どこか虚で、アイロニカルでもある。セルビア人居住区の丘の上、警備隊に警護される川岸、そして、廃墟然としたグランド・ホテルの元客室。それぞれの場所の空気や歴史、そしてそれに関わる人々の気配が、狭い空間のなかで静かに混ざり合っていく……。

野犬をあしらったハンドブック。

グランド・ホテルのバーのラキアの載ったテーブル。

ミトロヴィツァに関わるプロジェクトは、何よりもコソヴォという国が直面している問題を突きつけてくる。確かにそうした作品の場合は、ビショップが指摘するように、一定程度の背景に関する理解を必要とする。けれども、細部に至るまで完全にそれを把握することができていたかと言われると、否定的に答えるしかないだろう。得られた知識もあれば、その場では得られなかったものもある。しかしそもそも、作品が、状況についての理解を前提にしているかというと、必ずしもそういうわけではないはずだ。これは、ミトロヴィツァの作品に限らず、すべての表現に関して言えることだ。作品に関連する情報をすべて把握していないからといって、作品体験が成立しないというわけではない。そもそも作品は、そのようなかたちでの享受を義務づけられているわけではない。確かに、いま触れた作品は、ミトロヴィツァという特異な地域の問題を扱っているのだが、そこから種々の連想が発展していくことになる空間は、あらかじめ特定の方角に限定されているわけではない。まったく異なる背景をもつ人々が、その表現から何かを想像し、連想し、考察、覚醒する、そうした作品経験の先に開けることになる空間は、あらかじめその方位や範囲を想定することはできない。作品は、必ずしもテーマとしている問題そのものに係留されているわけではない。コソヴォをめぐる民族間対立、ジェノサイドの記憶、過去の政治体制など、それらの問題そのものを伝えるのはもちろんだとしても、場所も環境も異なる人々に、同質の問題が身近にあることを気づかせ、省察するように促すということも起こりうるはずなのだ。あるいは、誰もがそうした問題の被害者や加害者になりうるということを喚起し、思いもかけない方向に応用されていくということもありうるはずなのだ。

しかし、作品をめぐる言説は、そうした事情を軽視することが少なくない。表現されたものを、あたかも直示であるかのように捉え、その伝達がうまくいかない場合は、それを改善するために、より厳密な情報の提供や解説を行わなければならない。そう考えてしまうのだ。情報のオーヴァーロードという問題を指摘するクレア・ビショップにも、こうした理解を前提にしているところがある。ビショップが、アナ・ボギギアン[16] を評価し、作家自身の手による情報圏の更新に可能性を見ようとする姿勢は理解できないことではない。更新への注目は、普遍的な理解という誤謬を回避することを意図している。蓋然性は抑えられ、舫い綱は緩められる。けれども、ビショップは、ボギギアンによる更新を認めながら、同様に、更新、パラダイム・シフトを起こしうる存在を見落としてしまっている。彼女以上に、それを行うことができる存在。そう、来場者のことを見落としてしまっているのだ。ビショップが見ているのは、あくまでも作家の手で開示される情報圏であり、その更新は作家によってしかもたらされることはない。あくまでも許される理解は、作家という個人に紐づけられている。情報過多の原因と目されるものを特定し、批判せざるを得ないのは、こうした誤解に基づいているからなのだ。ビショップの姿勢は、旧来のアーティストの特権性を温存しようとするものでしかない。また、むしろ逆に、その情報圏を更新することが最も困難な存在こそ作家自身であるということを見誤ってもいる。作家があらかじめ想定している空間に、透明な理解が開けてくるわけではない。作品はむしろ、予期せぬ空間に、不透明な理解を開くのだ。

そもそも、芸術という特定の分野にオーヴァーロードという特異な現象が生まれているわけではなく、あらゆる分野の情報圏が膨張的傾向を止めることができないでいるのだ。そのため、アテンションの過負荷による生体の精神への圧迫、脅迫が生じているのだ。そのような状況下では、作品の意味を、作家という個人に紐づけることが問題になる。オーヴァーロードという表現者に対する批判は、そうした誤解に基づいている。確かに、リサーチ・ベースの作品には、そうした理解に基づいているかのようなものも少なくない。それは特定の資料に基づき、特定の理解に向かうことを暗に仮定している。むしろ問題は、そこにあるのだ。リサーチ・ベースの作品は、限定的な理解に向かうことを重視し、限定された過剰さしか持ちえていない。コモディティ化しているそれらの多くは、限定的なリサーチの結果を持ち込み、限定された空間のなかに、ささやかな透明な理解が実現されることを前提としている。この、貧相で、衰弱した理解こそが問題なのだ。そうした、限定的な理解を強いるような抑圧が、本来芸術が持っているはずの、現実世界との対照関係を宙吊りにし、そのことであらゆる意味解釈を可能にするような、超過剰性というものを手放すように仕向けているのだ。問題視すべきは、そのことなのだ。そうしたある種の狭隘への服従を強いることこそが、アテンションの過負荷を生んでいるのであり、それによる精神の不調をもたらしているのだ。

端緒は、あくまでもひとつの表現である。展開することになる、あるいはそうなる可能性のある想像圏全体を把握することはできないのだとしても、あくまでもその起点にはひとつの表現がある。だが、表現によって励起される想いの向かう先を特定することはできない。作品が具体的に言及している問題に対して、真摯に向き合い、検討していかなくてはならないのは確かだとしても、けれども作品は、あるいは作品が喚起するものは、必ずしも特定の領域に縛られているわけではない。作家や評論家が解説してみせる領域に辿り着くことが、唯一の目的ではない。それは、ひとつの可能性ではあるのだが、決してそれ以上の、特別な意味を手にしているわけではないのだ。もし、特定の領域に到達することが目的だとするならば、芸術表現は、合目的、機能的な作用を司るひとつの要素に堕してしまうことになる。リサーチ・ベースの作品にはそうした性質のものが少なくない。より現実的、資料的な性質を帯びることで、特定の理解や分析に誘導しようとするものが少なくないのだ。芸術表現を、合目性や機能性に溺れさせないこと。そのためには、あらゆる人の手でなされるパラダイム・シフトを受け入れることが必要であり、表現が、より強く本来の過剰性を意識することが重要なのだ。

チトーのスイート・ルーム。

営業中のフロアの廊下。

メイン会場となったグランド・ホテル・プリシュティナは、共産主義時代の1978年に建てられた堂々としたホテルで、チトーの発案によるものだったと言われている。かつては五つ星ホテルだったというが、現在ではその面影もなく、大半は廃墟のような状態になっている。もっともそれが幸いして、現代美術のオルタナティヴな展示空間としては、うってつけの雰囲気を醸し出している。依然としてふたつのフロアではホテル営業が続いているということだが、そう言われてみれば、マニフェスタ受付のブースの横には、ホテルのレセプション・カウンターが続いていて、その背後には、数多くのルーム・キーのボックスが並んでいる。民族間の調停者としての一面もあったチトーが滞在したと言われるスイートルームは、当時のまま残されていて公開展示されている。室内は、重厚さを感じさせはするものの、意外と質素な内装に驚かされる。中二階にはキック・ボクシングのためのトレーニング・センターが設けられていて、その手前に、見落としてしまいそうなバーがあり、年季の入った調度類が設えられている。陽が傾き始めると、若者偏重のコソヴォの人口構成からすれば珍しいのだが、老人たちが集まってきて、カードやドミノに興じている。おそらくチトーもグラスを傾けたであろうそこに腰掛けて、透明なショット・グラスに注がれた蒸留酒、ラキアを飲んでいると、一瞬そこが、どの時代の空間なのかわからなくなってくる。階段を降りて地下に向かうとフィットネス・クラブになっているのだが、ミロシェヴィッチ時代には、セルビア人義勇兵、アルカンの虎[17] による尋問センターとして恐れられていた。ちなみに、アルカンの虎が駐留していたときには、ホテルの入口に注意書きが掲げられていた。アルバニア人、クロアチア人、そして犬の入場を禁ず。プリシュティナには、現在も野犬が多く、子供を襲うなどの事故が起きているため、必ずしも市民に歓迎されているわけではない。同じように、当時、人種的にも望まれない人々がいたということだろう。その時代、プリシュティナの主人は、セルビア人だったのだ。グランド・ホテルの屋上には、崩れ落ちたネオンを再構成した、ミトロヴィツァ出身のアーティスト、ペトリット・ハリライ[18] の作品が点滅している。ハリライの作品は、日が翳ってから、少し離れたところから眺めた方がよいだろう。太陽が消えたら、わたしたちは空を描く……。12歳の少女のエッセイの一節を掲げたネオンを遠くから眺めていると、グランド・ホテル全体が、どこか、両親を失った孤児たちの秘密基地のように思えてくる。しかしそう、コソヴォ全体がそうなのだ。親たちの多くは命を落としてしまったのだ。残された若者たちだけが、健気に、一生懸命生きている。グランド・ホテルこそ、その秘密基地こそ、コソヴォなのだ。

ホテルの7つのフロアを利用して、『物事を長い目で見れば』と題された企画展示が行われている。変遷、移住、水、資本、愛、エコロジー、思索という、いわば人類共通の7つのテーマごとに、それぞれのフロアが割り当てられている。廃墟然とした展示空間に立ち、それぞれのテーマごとの作品を目で追いながら、ふとした拍子に、窓越しに周囲の様子を眺めると、スポーツ・センターや図書館など、ユーゴスラビア時代のブルータルな建造物が目に飛び込んでくる。コソヴォ固有というわけではない問題を扱う展示室に立っていても、いやでもそこが、コソヴォという場所なのだということを思い知らされることになるのだ。

ファリーヤ・ホーテとクルーシェ・エ・マーデの女たちの展示。

企画展示の「資本」のフロアでは、ファリーヤ・ホーテ[19] の展示が印象に残っている。ホーテは、2021年のサンダンス映画祭やアカデミー賞で高く評価されたブレルタ・バショリ[20] 監督の映画、『蜂の巣』の主人公のモデルで、コソヴォ紛争で夫を失い、同じような境遇の女性たちと力を合わせて食品会社を起業し、成功を収めた人物だ。生計を立てるための手段として彼女たちが注目したのは、チリペッパーを用いたバルカン半島ならではの調味料、アイヴァーと、黄色いパプリカをヨーグルトで漬けたピクルス、バブール・メ・コスだった。アーティスト名は、ファリーヤ・ホーテに続けて、「クルーシェ・エ・マーデの女たち」となっている。クルーシェ・エ・マーデ、ホーテの出身地であるその村では、1999年、243人の男性たちが連れ去られ、二度と戻ることがなかったという。ホーテの夫も、そのうちのひとりだった。実質的には虐殺であり、女性や子供、高齢者も含まれていた。働き手を失い、立ち上がった彼女たちだが、その活動は順調に進んだわけではなかった。別の障害が立ち塞がったのだ。男性優位のコソヴォ社会がそれだ。バショリの映像は、そうした困難を乗り越えていく女性たちの姿を再現している。会場には、彼女たちの手で生み出された製品が並べられ、まるでポップアップ・ストアのようになっている。一見すると小規模販売のためのブースなのだが、そこには、民族対立が、そしてその蛮行が、地域格差が、フェミニズムが、それらすべてが混在していた。しかし同時に、それらすべての障害を乗り超えたかのように、彼女たちの行動が、社会に根づいているということが、誇らしげに輝いているようでもあった。種々の問題が、奇跡的に克服され、新たな光が放たれている。もちろんそれは、コソヴォという特殊な環境の歴史が招いた出来事なのだが、商談スペースに足を踏み入れた人々は、決してそのことだけに思いを巡らすわけではない。生死に関わる問題を背景とする事情は、ネクロ・ポリティクスを容易に想起させるし、インターセクショナルなフェミニズムの問題は、社会構造の在り方を問いかけ、当然そこから、さまざまな方向に展開するように促されることになる。小さな村の女たちの活動に焦点をあてたそれは、単に彼女たちの物語を語りかけてくるわけではない。いつしかそれは、いまなお消えることのない生死をやりとりするような愚行が存在することや、惑星規模のグローバル金融資本主義のもとで抑圧されている人々について語るものになり、依然として男性優位の社会のなかで、種々の差別に耐え続ける女性たちに連帯を呼びかける叫びにもなるのだ。

イ・ブルの飛行船。

ところで、国際展のなかで、どちらかというとスペクタクルな作品を敬遠してきたのだが、プリシュティナでは少し異なる印象を抱くことになった。グランド・ホテル・プリシュティナに隣接するかたちで、青少年とスポーツのための宮殿と呼ばれる多目的ホールがある。元々は、第二次世界大戦時のパルチザンの英雄の名前を冠し「ボロとラミズ」と呼ばれていたそうだが、セルビア人建築家、ジヴォラド・ヤンコヴィッチ[21] の手によるそれは、社会主義時代の他の建築同様、ブルータルで、慎ましい印象の街並みのなかで悪目立ちしている。その屋内駐車場に、イ・ブル[22] の2015年から始まるインスタレーション作品、《脆弱であることを厭わない》の象徴でもある、飛行船がぽっかりと浮かんでいた。体温維持のためのサバイバル・ブランケットなどにも用いられるPETフィルムで作られた飛行船は、ヒンデンブルグを模したもので、なかば打ち捨てられたかのような無骨な印象の空間のなかで静かに浮遊していた。時折、階下の駐車場に出入りする車が音を立てる以外は、風に揺れるPETフィルムが発する微かな音があるばかりだ。チカチカと煌めく銀色の飛行船を見ていると、忘れ去られてきたヨーロッパの小国が妄想する、唯一の脱出手段のようにも思えてくる。それまで、彼女の作品に深い印象を抱くようなことはなかったのだが、微妙な空気の動きにつれて揺れ動く彼女のヒンデンブルグは、コソヴォそのものを象徴しているかのようで、強く印象に残ることになった。世界規模の問題を担わなくてはという自負の前で、後回しにされてきた小国が希求する、現在の状況から抜け出したいという切実な想い。もちろんその唯一の可能性にしても、ヒンデンブルグよろしく燃え尽きてしまう恐れもある。事実その小国では、マニフェスタの閉幕後に対立が露わになり、一挙に安定を欠いた状態に陥ることになる。PETフィルムが包み込んだ、海を渡ることに賭けた数多の難民の脆弱さと同じように、その国の人々も、ヨーロッパの、世界の冷酷さに震えているのだ。

今回に限らず、マニフェスタは、比較的無名の、キャリアの浅い作家が出展していることが少なくない。それが魅力のひとつでもあるのだが、名称などの手がかりがなく、スケール的にも小ぶりなものが多いため、下手をすると散漫な印象になりかねない。イ・ブルの飛行船は、そんな散逸しかねない要素を、柔らかく繋ぎ止めてくれているようでもあった。もちろんそこには、逆向きの効果もある。他の多くの無名の作家たちの実践のおかげで、イ・ブルの作品は、インスタレーションだけでは十分に表出することができない危うさや切実さを纏うことに成功していた。隣のグランド・ホテルに展示されている、数多の作品の気配を吸収することで、雑然とした駐車場には濃密な想いが立ち込めていた。ハリラジの作品が、グランド・ホテル・プリシュティナを孤児たちの秘密基地に変え、傍には、難民を保護するためのPETフィルムでできたイ・ブルの飛行船が係留されている。孤児たちは秘密基地から、脱出することができるのか。大きな物語を綴るためには、スペクタクルな作品も有効なのかもしれない。もちろん、そうしたものばかりが並んでいるのには辟易とさせられることになるのだが、適所にそうした性質の作品を配すことで、作品同士が相互作用し、有機的な結びつきを持つことが可能になる。そう感じるのは、初めての体験だった。

ヘルティツァ・スクール・ハウスの外観。

室内の映像展示。

トルコやセルビアと戦い、20世紀初頭、コソヴォ解放に尽くした戦闘員、カメル・ロシ[23] の名前を冠した通りを登っていくと、市内に点在する会場のなかでも最も遠方に位置している、ヘルティツァ・スクール・ハウスに着く。丘の下で買い物をした男たちが、喘ぐように坂道を登っていく。その後をついて、入り組んだ路地を辿っていくと、やがて視界が開け、三階建ての威容が目に入ってくる。ミロシェヴィッチ政権下、アルバニア人は公務から締め出され、コソヴォの公用語はセルビア語に切り替えられた。学校教育もそのあおりを受け、アルバニア語での授業は禁止され、アルバニア人たちは自宅での並行教育を余儀なくさせられることになった。教育の継続を望むアルバニア系住民の想いを知りつつ、行き場を失っていたサミ・フラシェリ高校は途方に暮れていた。そんななか、相談を持ちかけたのは、兄弟たちと西ヨーロッパで建設作業員として働き、17人の親族と暮らすために新居を完成させたばかりのメフメット・アリウ゠ヘルティツァ[24] だった。彼の家族は新築への引っ越しを諦め、その建物を高等学校のために供与することを決断する。とはいえ、アルバニア語での教育は禁止され、アルバニア人の教員も職を解かれているので、学校そのものの存在をセルビア人から隠す必要があった。職員や学生たちは、場所を特定されないように、通学路も頻繁に変更し、わざわざ遠回りして向かうこともあったという。3交代制で、10部屋で授業を行ったヘルティツァの秘密学校は、1990年から消失するまで、およそ10年間、アルバニア語とその文化を守り続けることになる。

1999年に、ミロシェヴィッチ政権軍の手で焼かれ、9時間にわたり燃え続けたというヘルティツァ・スクールの内部で、関係者へのインタヴュー映像が淡々と流されている。自分たちの文化を学ぶことを守るための闘い。何よりもそれは、教育の尊さを訴えてくる。そこにあることがあたりまえだと捉えてしまいがちな教育、その大切さと同時に、その脆さも伝わってくる。もちろんそれは、民族的な対立を原因として引き起こされたものなのだが、決して、それだけを想起させるものではない。例えばそれは、人的資本の育成という、合目的な機能性ばかりに集中する今日の教育機関の問題を想起させる。新自由主義という特殊なイデオロギーによって、蔑ろにされている人文学や基礎研究は、民族主義的な狭隘によって禁止されたアルバニアの文化と似通った状況にある。親や教員から、社会で機能する人間になることを求められ、目先の利益や経済競争のための軽薄な研究への隷属が強いられる。学生たちは、真の学びを内に秘め、そのための場所を隠さなくてはならなくなる。そう結局、ヘルティツァ・スクールに通っていた、数百人もの教職員、学生たちの姿は、自分たちの姿でもあるはずなのだ。20年以上も前に焼け落ちた元教室だったという瓦礫の堆積する空間のなかで、当時の学生や教員たちが語る姿を眺めながら、現在の問題が静かに立ち上ってくる。もちろん、足元には同じような瓦礫が堆積している。新自由主義によって粉々に砕かれた知性や連帯の瓦礫が堆積している。

プリシュティナの酒場。

プリシュティナの酒場。

コソヴォの問題を通して、自身の置かれた環境の民族差別や、移民問題に想いを馳せていると、自身の選択したオドスが見限ることになった場所で開催されている展覧会のことを考えないわけにはいかなくなる。その地では、その地と何のゆかりもない遠いグローバル・サウスのコレクティヴがディレクションを任され、彼らを通して、多くのアーティストやコレクティヴが招かれるのだが、そのなかのひとつのグループが提示した表象が、その地と深い関係のある問題に触れて大きなスキャンダルを引き起こす。アジアのコレクティヴの招聘には、西洋中心主義からの脱却という意図があると謳われていて、確かにその文句は聞こえがいいが、それは本当にそうあることを望むものだったのだろうか? 世界的な問題を、一身に担っているというように考えていたのだとすれば、それは誤解であり、驕りでもあるはずだ。欧州連合を主導する国が、世界規模の問題に視線を送るために、遠い地で活動するコレクティヴを招いて満足げな様子は、欧州連合への参加申請にはようやく辿り着くことはできたものの、世界の多くの国からいまだに独立の承認を得ることもできないでいる国にとって、どのようなものに見えたのだろうか。見捨てられたという印象を抱くことはないと考えているのだとすれば、それはあまりに軽率だ。

西洋中心主義に対する反省そのものが問題というわけではない。それは、何らかのかたちで対処されていくべき問題だろう。けれども、そうした問題そのものに対する意識が皆無だったわけではないとしても、世界が今後取り組まなくてはならない、ある意味で惑星規模の問題に、いち早く着手することそれ自体に意味を見出していたということはないのだろうか。先陣を争うかのような姿があるのだとすれば、誰もがそれに既視感を覚えるはずだ。未知の大陸の覇権をめぐって、我先に大海に船出した人々の姿を、そこに重ねることはそれほど難しいことではない。西洋中心主義を自省していることを自負する身振りは、確かに、これまでのようなわかりやすいかたちでの覇権は手放そうとしている。けれども同時に、別種の覇権を手繰り寄せようとしているのかもしれない。種々の問題に対処し、指導的に解決に導くという、人間の知的営為の領域における新たな優位。それを手にしようという意図は、本当にないのだろうか。少なくともEU加盟に希望を見出そうとしているコソヴォの人々が、ヨーロッパとの一体感を確認しようとして、静かに凝視めていることを想像してみる必要があるだろう。自身の足元の問題を踏み躙り、いたずらに遠くの、壮大な問題ばかりに気を取られてしまっている。彼らの目に、そう映ってはいないかと、想像してみる必要があるだろう。規模としてはドクメンタと比較するまでもない、プリシュティナの展示は、問題そのものを想像、創造するように促していた。

プリシュティナのマニフェスタの慎ましさは、世界を見晴るかすことのできる場所に立っているのだと思い込み、世界規模の問題に言及している気になっているドクメンタとは対照的だ。世界に言及している自身の姿に、ナルシスティックに陶酔しているようなことがありはしないのか。自身に問いかけてみるべきことはあるはずだ。EUの身体と、自分自身の身体との区別がつかなくなってしまっている、ドイツの政治経済における認識は、特定の分野に限ったものではないのかもしれない。そうした誤認識は、自省されるどころか、いまや惑星規模の身体にまで拡張されようとしている。世界文化の家(HKW)[25] が、惑星規模の問題に対処することを謳うのは、気まぐれにそうしているわけではない。現在の建物は、戦後、建築展のために建設され、アメリカとの同盟の絆を誇示し、西側諸国の国際会議を開くなど、国際的な示威行為のために用いられてきた。HKWが設立されるのは、ベルリンの壁が崩壊した年のことなのだが、当時ベルリンは、どこか冷戦の孤児のようでもあり、そこで世界の文化を謳うことにはある種の希望があった。しかし、1999年にベルリンへの首都移転が本格化すると、見捨てられていたかのようなその街は、第三帝国の首魁が夢想したゲルマニア、ヨーロッパの、世界の首都としての性質を徐々に帯びるようになっていく。同じ街には違いないのだが、そこで唱えられる「世界」には、抵抗の方が優ってしまう。もちろんドイツが、真摯に自身の過去と向き合ってきた姿は尊敬に値する。近隣諸国に指摘されるまでもなく、そうした努力に欠けている国の人間としては、まず、恥入るべきなのは言うまでもない。けれども、誇大妄想に取り憑かれた忌まわしい過去を持つ国が、地球規模や惑星規模を謳うことに対しては、同じ過去を背負う立場の人間として傍観を決め込むことはできない。文化行政の場において、ドイツは、「世界の(der Welt)」を多用し過ぎている。なぜ、世界を語ることができるのか。果たしてそこに、傲りはないのだろうか?

マニフェスタ7会場のオクウィ・エンヴェゾー。

プリシュティナのマニフェスタの姿勢と比較すると、ドクメンタに対する疑念はますます強まってくる。もちろん、けれどもそうしたドクメンタの姿勢のすべてが問題だというわけではない。2002年のオクウィ・エンヴェゾー[26] のドクメンタ11は、世界の諸問題に言及することの重要性を説くものでもあった。その意味を軽視するようなことがあってはならない。けれどもそれは、常に同じような姿勢を保てばよいというものでもないはずだ。ときに自身の問題に立ち返り、自身の足元を見つめ、その在り方を更新していくということ。それは当然、悪戯に普遍性に手を伸ばすような尊大さとは距離を置くことになるだろう。かつて、「世界に沈黙する危険と、世界に言及する危険」と題したテキストを書いたことがある。そこでは、世界に言及することの必要性をオクウィに学びつつ、けれども同時に、それが、安易な物語に回収される危険にも晒されていることに注意を促した。その危険性は、現在も姿を消したわけではない。それを回避するように努め、その克服を模索し、そして失敗し、けれどもまた失敗から学ぶこと。焦点は、ドクメンタの問題だけではない。ドクメンタの問題からどう学ぶのか、その方法を創造することでもあるのだ。

2017年のドクメンタは、アダム・シムジック[27] の手で、ヨーロッパの崩壊が、ヨーロッパにおける連帯の機能不全や、トロイカ体制[28] によるヨーロッパの南の抑圧が、アテネ、カッセル、両地に通底するテーマとして取り上げられていた。その問題は、もちろんひとつの国際展が扱うには大き過ぎる問題でもあるのだが、けれども、その場所でその問題を扱うことに対しては、痛切なまでに切実さを感じることができた。アテネとカッセルの両都市に足を運ぶように設計していることにも意味があった。抑圧される側と、抑圧を主導する側の、両地に立つ経験は、想像以上の意味を持っていた。また、南北分断という解体の危機に瀕していたヨーロッパの問題に向かう視線は、欧州連合の総局を取りまとめるメルケル率いるドイツを中心とした諸国を経由して、世界規模の、グローバル金融資本主義という誰もが関わる体制に自然と連続していた。この、ドクメンタ14の在り方と比較したとき、ドクメンタ15の「どこか遠い、グローバル・サウス」の招聘は、付け焼き刃のもののようにも感じられる。西洋中心主義からの脱却は必要だが、西洋の手で非西洋の集団が招かれることで、果たしてそれは可能になるのだろうか。都合よく非西洋のアクターを招き入れたということはないのだろうか。あるいは、彼女や彼らの手で、確かに西洋中心主義からの脱却が可能なのだとしても、そこに、西洋の手ほどきによるものという印象が残ることにはならないのか。口悪く言えば、世界に対する俯瞰的な認識を保持していると自負する尊大なアクターによって、自身の自省を示すために、異国趣味的な要素が適度にあしらわれたということでさえあるのかもしれない。もしそうだとすれば、言うまでもなくそれは、オリエンタリズムと同質な姿勢ということになるだろう。普遍的であることや俯瞰できているという認識と慎重に距離を置くこと。それこそが、西洋が試みてみるべきことなのではないのだろうか。あるいはむしろ、自身のなかの問題を丁寧に凝視すること。その方が、多様性を構成するひとつの要素であるという認識を、慎み深く示すことになるのではないだろうか。

ヨーロッパに限ったことではないが、その土地の切実な問題を凝視しようとする姿勢は、闇雲に一般性や普遍性を唱えるよりも、問題そのものを広げてくれる。ドクメンタ15の問題は、もちろん前回記したような事情も無視できないのだが、マニフェスタで感じられた謙虚さを見失っていたこともまた大きいのかもしれない。「世界」のドイツは、EUを指導する立場にあるが、同時に、ヨーロッパの南から疑義を提出されている身でもある。その事実と、もう少し真剣に向き合ってみる必要があるのではないだろうか。沈黙することによる危険ではなく、世界に言及する危険。その最たるものは、自身の立場を特別なものだと誤解することだ。そうした姿勢は、ある意味で、世界について語りながら、世界から身を引こうとする。身を引きつつ、密かに、自身を別の、より高い位階に位置づけようとする。そしてそこから、世界に対する決定的な命令を下すのだ。世界に沈黙することの危険、このときの危険は、そうすることでもたらされる危険性を指している。これに対して世界に言及することの危険は、そうする際に陥りがちな危険性を指している。ドクメンタが直面したのは明らかに後者の危険なのだ。問題は、この窮状から、どのように、そして何を学ぶかということだ。

グランド・ホテルの窓越しの眺め。

*1 Sci-Fiイデオローグたち

ピーター・シュワルツ(Peter Schwartz, 1946-)、ピーター・ライデン(Peter Leyden, 生年未公表)、ジョエル・ハイアット(Joel Hyatt, 1950-)を指す。3人はいずれも起業家、フューチャリスト、戦略家などの経歴を持ち、ライデンは90年代に『WIRED』誌の編集長を務めている。3人の連名による、『ロングブーム―来るべき繁栄の時代のビジョン』(小川京子訳, ニュートンプレス, 2000)がある。

*2 マイケル・H・ゴールドハーバー|Michael H. Goldhaber, 1942-

アメリカの社会経済学者。“The Attention Economy and the Net”(First Monday, Volume 2, Number 4, 1997)。父親のモーリスは著名な物理学者。

*3 ハーバート・サイモン|Herbert Alexander Simon, 1916-2001

アメリカの政治経済学者。

*4 フランコ・“ビフォ”・ベラルディ|Franco “Bifo” Berardi, 1949-

イタリアのマルクス主義の思想家。ビフォ(‘Bifo’)は、活動家だった頃の実名を伏せるために用いられた通称。ビフォのアテンション・エコノミーに関する考察は『蜂起』(杉田敦訳, 水声社, 2023)に詳しい。

*5 クレア・ビショップ|Claire Bishop, 1971-

イギリスの美術史家。ビショップの情報のオーヴァーロードという表現は、『Artforum』誌(April. 2023)に掲載された論文“Information Overload”で知られるようになるが、それ以前から講演などで用いられていた。2021年の東京藝大のオンライン講演でも触れていたようだが、それ以前にも、2019年、クンストハレ・ウィーンで、「情報のオーヴァーロード:リサーチ・ベースの芸術と観客の政治」と題した講演を行っている。またさらには、2015年に開催されたヴェネツィア・ビエンナーレの際のデンマーク館でのヤン・ヴォー(Danh Võ, 1975-)の展示のレヴュー「歴史は自らを枯渇させる(History Depletes Itself)」(Artforum, September. 2015)でも、同様の視点によるリサーチ・ベースの作品の批判が行われている。

*6 ヤン・ヴォー|Danh Vo, 1975-

ヴェトナムのアーティスト。

*7 マーク・ゴドフリー|Mark Benjamin Godfrey

美術史家。2007年から2021年までテート・モダンのキュレーターを務める。

*8 ニコラ・ブリオー|Nicolas Bourriaud, 1965-

フランスのキュレーター、美術評論家。

*9 ヨシップ・ブロズ・チトー|Josip Broz Tito, 1892-1980

1953年から亡くなるまで、ユーゴスラビアの大統領を務める。

*10 スロボダン・ミロシェビッチ|Slobodan Milošević、1941-2006

セルビアの政治家。セルビア社会主義共和国大統領(1989-1990)、セルビア共和国大統領(1990-1997)、ユーゴスラビア連邦共和国大統領(1997-2000)を歴任する。

*11 ヘドウィック・フィヘン|Hedwig Fijen, 1961-

オランダの美術史家、マニフェスタの創立者のひとり。

*12 ピアーズ・グレヴィール|Piers Greville, 1972-

オーストリアで生まれ、メルボルンを拠点とするアーティスト。絵画をメインとした作品を制作している。

*13 ペトリット・アバジ|Petrit Abazi, 1983-

オーストラリア北部にある、ノーザン・センター・フォー・コンテンポラリー・アート(NCCA)のディレクター。

*14 スタニスラヴァ・ピンチュック|Stanislava Pinchuk, 1988-

ウクライナのアーティスト。現在はメルボルンと東京を拠点として活動。

*15 ボクダン・ボグダノヴィッチ|Bogdan Bogdanović, 1922-2010

ユーゴスラビアの建築家。チトーから、ファシズムと軍国主義に反対する記念碑建設の命をうけ、旧ユーゴスラビア国内、20か所以上に建設している。

*16 アナ・ボギギアン|Anna Boghiguian, 1946-

エジプトのアーティスト。ドクメンタ13に参加。2017年、ドクメンタのディレクターだったキャロライン・クリストフ゠バカルギエフがディレクターを務めるカステロ・デ・リヴォリ現代美術館で個展を開催している。

*17 アルカンの虎

アルカン(Arkan)はセルビアの政治家、ジェリコ・ラジュナトヴィッチ(Željko Ražnatović, 1952-2000)の別名。アルカンの虎は、1990年に彼の手で創設された民兵組織で、単に「虎」とも呼ばれた。

*18 ペトリット・ハリライ|Petrit Halilaj, 1986-

コソヴォのアーティスト。ベルリン・ビエンナーレ、ヴェネツィア・ビエンナーレなどに参加している。

*19 ファリーヤ・ホーテ|Fahrije Hoti, 1969-

コソヴォの起業家。アジュヴァルの生産が軌道に乗り、2010年、食品会社Krushaを設立。約50人を雇用し、女性だけで運営している。2003年には、未亡人のための協会も設立している。

*20 ブレルタ・バショリ|Blerta Basholli, 1983-

コソヴォの作家、映画監督。『蜂の巣(Hive)』は2021年の作品。

*21 ジヴォラド・ヤンコヴィッチ|Živorad Janković, 1924–1990

ユーゴスラビアの建築家。「ボロとラミズ」はボロ・ヴクミロヴィッチ(Borko Vukmirović, 1912–1943)とラミズ・サディク(Ramiz Sadiku, 1915–1943)で、ファシズムに抵抗したセルビア人とアルバニア人。なお、設計はハリド・ムハシロヴィッチ(Halid Muhasilović, 1934-2022)との共同。

*22 イ・ブル|Lee Bul, 1964-

韓国のアーティスト。

*23 カメル・ロシ|Kamer Loshi, 1886-1925

20世紀初頭、コソヴォ解放の英雄。

*24 メフメット・アリウ・ヘルティツァ|Mehmet Aliu-Hertica

学校閉鎖後、博物館になることを希望していたが、なかなかその動きがなかったため、状態維持のために資金提供を続けていた。2018年、プリシュティナ市が博物館として存続する決定を行っている。

*25 世界文化の家(HKW)|Haus der Kulturen der Welt

世界文化の家として設立されたのは1989年。地球規模、惑星規模の問題を扱うために、現代芸術の講演、展示、研究、出版などを行うことを目的としている。2022年には、アーティストの田中功起がライヴ・イヴェントと映像制作で参加している。

*26 オクウィ・エンヴェゾー|Okwui Enwezor, 1963-2019

ナイジェリア出身のキュレーター、美術史家。

*27 アダム・シムジック|Adam Szymczyk, 1980-

ポーランドのキュレーター。

*28 トロイカ体制

欧州連合の債務問題を検討する、国際通貨基金(IMF)、欧州中央銀行(ECB)、欧州連合(EU)の政策執行機関である欧州委員会の3つの組織の体制を指す。

ナノソート 2021

#01 女たちのテントと実験室(前)

#01 女たちのテントと実験室(後)

#02 ドクメンタを巡るホドロジー(前)

ART iT Archive

杉田敦 ナノソート2017(2017年6月-2018年8月)

連載 田中功起 質問する 9-1:杉田敦さんへ1(2013年10月-2014年4月)

杉田敦|Atsushi Sugita

美術批評家。主な著書に『ナノ・ソート』(彩流社)、『リヒター、グールド、ベルンハルト』(みすず書房)、『inter-views』(美学出版)、『nano school』(+journal)など。共編著に『芸術と労働』(水声社)、訳書にマヌエル・デ・ランダ『機械たちの戦争』(ASCII)、フランコ・“ビフォ”・ベラルディ『蜂起』(水声社)がある。2002年から20年間、art & river bankを運営するとともに、『critics coast』(越後妻有アートトリエンナーレ, 2009)、 『Picnic』(増本泰⽃との協働)、『nano school』(blanClass)など、プロジェクトも多く⼿がけている。2017年はリスボン⼤学大学院で教鞭をとっている。ポルトガル関連の著書に、『⽩い街へ』、『アソーレス、孤独の群島』、『静穏の書』(以上、彩流社)がある。