ロシアのウクライナ侵攻開始から2日後になる2月26日、東京の渋谷ハチ公前広場で行われた抗議集会。約2,000人が集まったとされるが、広場の収容力から危険であると判断され、予定の半分の1時間で散会となった。

ロシアのウクライナ侵攻開始から2日後になる2月26日、東京の渋谷ハチ公前広場で行われた抗議集会。約2,000人が集まったとされるが、広場の収容力から危険であると判断され、予定の半分の1時間で散会となった。

#01 女たちのテントと実験室(後)

文 / 杉田敦

戦争が始まってしまった。偶然なのだが、その翌日、可傷性と身体の「曝され」をテーマとした読書会があった。曝されの意味を、開戦の報せに心が塞ぐ参加者のひとりとして、ジュディス・バトラー[1] を手がかりにいろいろと想い巡らせてみた。渋谷のハチ公前でウクライナのための集会が開かれたことを大使館のツイートで知った。集会は読書会の翌日にも行われ、読書会の余韻を引きずりながら出かけてみた。胸が押し潰されるようだった。ロシアの街頭や広場で行われている戦争反対の集会に、拘束の危険を冒して身を曝す人々とは比べようもない状況だが、そのことを自覚し、そのことから考え始めるためには必要な行動だった。ここでの文章もそうだが、そのときの感覚を参照しながら、自らの行動や言説を考えていきたい。そしてもし必要だと感じたときに、それらを手放したり、更新できるような勇気を持っていたいと思う。誠実にそれに取り組むことこそが、より厳しい条件下で身体を曝している人々に応えることになるはずだ。

前回、アートの多様化に対する素朴な疑問を糸口としていろいろな方向に想いを巡らせてみた。しかしある種の自省として、そもそも、同時代のある状態に対する包括的、あるいは俯瞰的な理解や分析は果たして可能なのか、あるいはそうした分析を志向する姿勢は、心がける必要のあるものなのかという疑いが頭をもたげてくる。むしろ逆に、意図すべきなのは、そのような理解や分析に対して距離を置くことであり、断片的かつ局所的な挙動を軽んじないようにするということなのではないだろうか。同時代の出来事について、客観的であることを謳う言説は、そのことによってもたらされるものと同等かそれ以上に、困難、あるいは問題を抱えている。いままさに生きている環境についての言及が、客観的であるという立場から行われるのだとすれば、その状態に呑み込まれているという逃れることのできない事実と向き合うことは放棄されることになる。わたしたちは確実に、呑み込まれ、渦中にあり、当事者のひとりである。ある状況のなかで、一体どのように振る舞うことができて、あるいはどう振舞ってしまっているのか。客観的であることを謳って主張される内容よりも、そうした振る舞いを選択することになった力学こそが気にかかる。そのような意味では、BBCのワールドニュースが2014年に展開したキャンペーンは、ある意味でまったく正しいように思われる。わたしたちは物語を伝えるだけではない、それを生きているのだ(We don’t just report the story. We live it.)……。わかることよりも、自身の振る舞い方や、なぜそうするのかその原因を見つめてみること。かつてそれがそうであったように、表層的な身振りを模倣するだけで終始してしまうようなことがあってはならないのだが、カルチュラル・スタディーズ的な言い方をすればパフォーマティヴということになるだろう。あるいは言語行為論のジョン・ラングショー・オースティン[2] や、さらにはジュディス・バトラーを考えてみてもよいだろう。その場所で、その環境で、なぜその行為は引き出されたのか、あるいは引き出されようとしているのか。凝視すべきはむしろそれらなのだ。

BBCワールドニュースのキャンペーン。ニュース映像からキャプチャしたもの。

BBCワールドニュースのキャンペーン。ニュース映像からキャプチャしたもの。

もっとわかりやすい例として、最近すっかり定着しているGoProなどのウェアラブル・カメラの映像を想起してみてもよいのかもしれない。俯瞰した広大な地形のなかでのプレイヤーの振る舞いを捉えたものではなく、ひとりの人間がそこに立ち、歩き、駆け抜けるにつれて、その周囲に展開し、刻々と変化し、纏わりついたまま決して離れることのない光景。設置された監視カメラによる定点観測ではなく、運転するにつれて前進し、方向転換し、加速し、急停止する。そしてときに地面に叩きつけられ、砂埃に塗れ、傾いたままの無意味な地面を映し続ける。今日の映像機材によるものではないが、フランシス・アリスの映像作品《グリンゴ》(‘gringo’はラテンアメリカで非ラテンアメリカ系の人間を指す言葉)のような、そんな映像、視覚風景を想像してみてもよいだろう。行動する主体に見えている、限定された、けれども独自の動的視界。あるいはそこに、そのとき、心のなかに出来するさまざまな想いや思考、感情などを加えてもよいだろう。わたしたちが実際に目にしているものは、透視図や俯瞰図ではなく、そうしたものこそなのだ。

決して静止することのないはずの生体の視覚器官が、同じように、固定されたままとどまり続けることなど本来ありえないはずの対象を見つめ続ける……。従来の視覚論が前提としてきたこうした枠組みに対して、ユニークな視覚論の冒頭で、素朴でありながら核心を突く疑問を投げかけてみせたのはジェームズ・ジェローム・ギブソン[3] だった。動きを重視した独自の視覚理論は、父親の仕事の関係で、電車に乗る機会が多かったからだという説明は、いささか出来過ぎの感はあるが、説得力がないわけでもない。よく知られているように、ギブソンの生態学的視覚論は、あくまでも人間の生活や日常を基点に置こうとするもので、それまでの物理学的、光学的、幾何学的、生理学的な理解のように、純化された時空間を基準とする静的なものとは大きくかけ離れている。人間は常に動いている。そのあたりまえの事実と向き合うこと。彼の視覚理論が求めているものをそう要約してみてもよいだろう。目まぐるしく拡張し続けているアートの多様性を目の前にし、どうするべきか考えあぐねている人間にとっては、そんなギブソンの視覚論を貫く姿勢を参照してみることも無駄ではないだろう。アートを巡る言説は、包括的、俯瞰的、客観的な理解を装うことばかりに勤しんできたが、ギブソン的な別様の視点を必要としているということはありえないことではない。そのような立場は、まさにギブソンがそうであったように、現実の姿に近い人間の在り方を尊重するということになるはずだ。また、ギブソン的な理解を進めるためには、当然、普遍性とは異なる、個別的で断片的、局所的な理解に過ぎないことを自覚することも必要になってくる。もちろん、これまでにない視点に立つことがどのような意味を持ち、何をもたらしてくれるのか明確になっているわけではないが、とりあえず、それまで依拠してきた視点から一時的に離れてみることで、従来の枠組みを相対化することは可能になるはずだ。ある状況にたたずんでいる、あるいはいままさにそのただなかを移動していくひとりの人間が目にする現実の光景は、どれだけ限定されたものであったとしても、その人物の次の一瞬の、あるいは数分後、数時間後、数日後、数年後の、行動あるいは思考、そして人生そのものを大きく左右することになる。このあたりまえの因果関係は、これまで以上に真剣に向き合わなくてはならないものだ。透視図や俯瞰図は、静止した相関関係を見せるには適しているものの、古典的な視覚論がそうであったように、人間の動きや時間の流れを遠くに押しやってしまう。むしろそれを引きつけて、動きや時間のなかで曖昧になり、流動している光景にこそ視線を向けるのだ。

ホテル・カールトンパレス763号室の展示のために製作されたポストカード。参加作家のうち、平川典俊ら3名のものは別途出版が予定されていたため含まれていない。中央のインヴィテーションは、ホテルのカード裏に参加作家を印刷したもので、ポストカード・セットに含まれるモノクロのものとは別。左上にゲルハルト・リヒターのシルス・マリア、左下にdOCUMENTA(13)で採り上げられるアリギエロ・ボエッティのワン・ホテルが見える。

ホテル・カールトンパレス763号室の展示のために製作されたポストカード。参加作家のうち、平川典俊ら3名のものは別途出版が予定されていたため含まれていない。中央のインヴィテーションは、ホテルのカード裏に参加作家を印刷したもので、ポストカード・セットに含まれるモノクロのものとは別。左上にゲルハルト・リヒターのシルス・マリア、左下にdOCUMENTA(13)で採り上げられるアリギエロ・ボエッティのワン・ホテルが見える。

しかし同時に、このとき注意しておきたいのは、動的な現実の光景は、客観に対置される主観的なものなのかというと、必ずしもそうとは言い切れないということだ。なぜならそれは、周囲に充ちみちている客観的であることを謳った光景と完全に手を切ることができているというわけではなく、むしろそのときどきにおいて、都合よくそれらを利用し、影響を受け、ときには逆向きにそれを改変するというように、相互作用さえしているはずだからだ。つまり、いままさに湿原のなかに分け入っていこうとする人物の胸中に、どこかで垣間見た、茫漠とした原野のなかにヒロイックに飛び込んでいこうとする、俯瞰図のなかを自在に動き回る想像上の化身、アバターの姿が去来するということは十分に起こりうるはずなのだ。もちろんそれは、単にモチベーションを昂めるために利用されるだけではない。場合によってそれは、周到に吟味され、計算され、次の行動を大きく左右するというようなこともあるだろう。TVゲームの俯瞰図と戦闘シーンが混在するハイブリッドな画面を想起してみてもいいのかもしれない。あるいは、ウェアラブル・カメラの映像と、ドローンからの俯瞰ショットを並置させるような映像を。マルチウィンドウの視覚野は、人間の感覚と馴染むことのない、駆け離れたものなどでは決してない。むしろそうしたものによってこそ捉えられているものがあるのかもしれないはずだし、意識のなかを縦横に走る種々のイメージまでを考えれば、単一の視覚野だけが種々の制御を可能にしていると考える方が不自然なのだ。矛盾するようだが、客観的な状況に関する透視図のようなイメージは、徹底して排除しなくてはならないという性質のものではないのだ。それらを視野の外に押し出してしまうのではなく、むしろそれを利用している、影響を受けている、相互作用している事実と向き合うこと。別の言い方をすれば、その時々の種々の印象や判断、そして行動は、行動主体の限定された視界やその周囲の光景だけから引き出されているわけではないということだ。それらはどこかで、それとは対極の、透視図や俯瞰図とも密通している。つまりひとりの人間が感受するものやそこから生起してくる行為は、すべてのものを自身の内面の力学の結果として捉えようとする空間、詩的空間のなかの出来事と捉えるだけでは十分ではないのだ。それらは常に都合よく、身勝手に、客観的で俯瞰的、透視的な視覚風景を利用している。そうしたものと距離をとっているという身振りを示している場合でさえ、確かに決してあからさまではないかもしれないが、けれども同時に希薄過ぎるということもなく、意識し、欲し、利用しているのだ。

documenta X。

documenta X。

documenta Xのハンドブック。

documenta Xのハンドブック。

観察者でも当事者でもなく、そのいずれでもあるという意識。観測対象が観測系と干渉してしまうという、物理学の世界で前世紀初頭に問題となった観測理論[4] は、文化人類学に応用[5] してみるだけではもったいない。近代という枠組みのなかに礎石を置くあらゆる分析や理解は、それを行う人物の姿を不可視化してしまう。彼らはまさにそこには存在していないかのようであり、そのことがすべての思惑から自由で、客観的な視線を可能にしているように考えられてきた。しかし、当然忘れてはならないことだが、彼らはその対象と交渉したり、それに介入したり、相互作用するからこそ情報を得ることができるのだ。しかも、分析的な言説を生産する際にはあたかも存在しないかのように気配を消すことを忘れない研究者たちも、しばらくすると決まって、特権的な位階のなかにありありとその姿を現そうとする。彼らのヴィジョンは、真実になり代わることを欲し、常にその機会を窺っている。こうした文化人類学における誤謬は、一世紀ほど前、アンリ・ベルクソン[6] に対する批判で知られるジュリアン・バンダ[7] が知識人の性質として見抜いたものによく似ている。彼によれば、かつて知識人たちは、現世とは別の場所に自らの立脚点を置き、その知識を、普遍的で現世のあらゆる境遇に依存しないものとして提供しようとしていたが、しかし実はすでに当時から、彼らはむしろ現世での有効性に非常に聡く、局所的に秀でた考えを提示する人物として、自らを誇示しようとする俗物に成り下がってしまっていたというのだ。バンダはそれを知識人の裏切り[8] と呼んだのだが、この構図は、ここで考えている観測者の姿とよく似ている。彼らは現地で何者にも干渉しない存在を装ってはいるが、実際には周囲のすべての存在の耳目を集めている。しかもその素振りは、一度その土地を離れると真逆のものとなり、何ものにも侵されていない情報を手にしている秀でた人間として登場し直すということになる。

これは、近代的な客観性に潜む最もわかりやすい欺瞞のひとつだと言うことができるだろう。いや逆に、そうしたトリックがあったからこそ、その揺るぎない地位を築くことができたのだと考えるべきなのだろうか。わたしたちはここで、その土地で起こった出来事のなかで、放置されてきたもの、顧みられることのなかったものに目を向けてみる必要があるのかもしれない。そうつまり、彼らのノートについた染みはどういう理由でそこにつけられたものなのかということなのだ。キーボードに集中しようとする意識をはぐらかそうとした小さな羽虫はどこに行ったというのだろうか。あるいは、彼がそこにたたずんでいたからこそ、彼女はおどけた素振りで気を惹こうとしたのだし、見たこともないような記録機材を積み上げていたからこそ、その傍に一心に鋭い視線を送る若者がいたのではなかったのか……。当然のことだが、そうした細々とした状況は顧みられることはなく、控えめな言い方をすれば見送られることになる。しかもそれが、何か決定的な内容を含んでいる可能性があるとしてもである。この意図的な無視の理由は明らかだ。それらの光景は、ノートや記録機材を抱えた彼らの姿抜きには語ることができないものだが、彼らがそこにいては都合が悪いのだ。彼らがいたからこそそうした光景が生まれたのだが、そうした光景を可能にした存在は葬り去らなくてはならないのだ。彼らは、そこにいるべきではない、いてはならない存在なのだ。現地の人々へのインタヴューなどで彼らの存在が記録されることはあるとしても、それ以外の彼らの痕跡は、丁寧に拭き取られなくてはならないのだ。もちろん実際には、彼らの持ち込んだ機材は、あるいは身につけていた装飾品は、そしてもちろん彼ら自身の存在は、決して透明で、誰の目にも捉えらなかったわけではない。むしろ逆に、その姿は、その存在は、そしてその気配は、液体を、光を、虫を、小鳥を、猫を、犬を、そして男を、女を、子どもを、老人を、惹き寄せて止まなかったはずなのだ。完全なる他者との出会いを描いたヴィクトル・セガレン[9] の奇妙で圧倒的な小説『記憶なき人々』には、そうした状況が正確に描写されている。セガレンの想像力は、来訪者が与える影響の大きさを鋭く感じ取っている。直接、来訪者の姿を目にすることができず、また事実そうした機会をもたなかった、山をひとつ越えた部族の若者も、河を隔てた対岸の女も、隣村の人見知りの少年も、誰とも会わぬと頑なに決め込んだ偏屈な年寄りも、けれどもそれでも、彼らは見て、聞いて、嗅いで、触れていたのだ。つまり、出会うことのなかった人々もまた出会っていたのだ。彼らはまさに、人間という観測系によって捉えられていたのであり、影響していたのであり、何かを壊しもしただろうし、そして何かを生み出しもしたはずなのだ。しかし、フィールドワークに赴く人間にとっては、セガレンの想像力が捉えたものは不都合でしかない。視線を向けるためにやってきた彼らだが、自身に向けられた視線を見つめようとすることはなかったのだ。

Manifesta 4の会場風景。

Manifesta 4の会場風景。

Manifesta 4。参加作家マリア・パパディミトリウのディスカッション・スペース。

Manifesta 4。参加作家マリア・パパディミトリウのディスカッション・スペース。

客観的であることを謳うモダニズム的な知の在り方に対する疑義についても、あらためて確認しておくことにしよう。「試み」そのものの挫折に囚われなければ、ポスト・モダニズムの契機となった濃密なまでのモダンに対する疑念や諦念は、そしてそのための理路や分析は、考察に値しないものではないはずだ。また問題である「試み」にしても、ジュリア・クリステヴァ[10] が、男根主義的な女性蔑視の根底に見ようとした、おぞましきもの[11] に対する幼稚な拒絶のようなものだと考えれば、別の見方も可能になるかもしれない。都合の悪いものを遠ざける、いやいやをする、そしてぐちゃぐちゃにする。フェミニズムの場合とは異なり、ポスト・モダニズムの場合、そうした姿勢は、安易で粗雑なかたちでの模索になる。建築を考えてみればわかりやすいだろう。チャールズ皇太子の反対行動を待つまでもなく、あるいは隈研吾の卒業を待つまでもなく、誰もが最初からそんな空間にはうんざりしていたのだ。けれども、そうした表現に手を伸ばしてしまった気持ちはわからなくもない。なぜならそれらは、質的な開発を行おうとするものではなく、根源的な拒絶に根ざしていて、その否定的な姿勢こそを表現しようとするものだったからだ。そもそもの目的が異なることを考えれば、建築的な「試み」の頓挫は、疑義そのものとは分けて考える必要がある。ジャン・フランソワ・リオタール[12] に従えば、疑いそのものは、自然科学自身がその根底に見出した微かな亀裂に端を発したものだ。やがてその亀裂は無視できないまでに拡がっていくことになるのだが、注意しておかなくてはならないのは、その発見も、発見したものの評価やその解決のため分析も、近代自体のなかにインストールされている自浄や自省のプログラムによるものだったということだ。科学の在り方を基礎づける反証可能性に象徴されるように、近代が依拠した自然科学的精神は、問題や誤謬の指摘に対して間口を閉じているわけではなく、むしろそれを開いていることに意味を見出すものであり、しかも、一度問題が見出されると、徹底してその超克を試みようとするものなのだ。つまり、亀裂の発見から対処方法の開発までの経緯は、モダニズムの外部に位置づけられるものではなく、あくまでもその内部機構が想定通り作動したことによるものと見なすべきなのだ。開発されたものの稚拙さを理由に、その疑義の発見や、それに対する取り組みまでを否定してしまうことがあってはならない。これまで以上に問題を凝視し、そのときとは異なる他の選択肢はないのか、その可能性を検討してみることを怠るべきではない。一時期どっとばかりに噴出し、そして消滅していったポスト・モダン的な戦略は、そしてその挫折は、こうした視点に立ってみれば、取るに足らない問題のように思えてくる。試みてみるべきことは、尽きることなく残されている。客観性を謳うことが、むしろ問題を含んでいること。まずはそう疑ってみること。ここでの考察も、そうした認識に基づくものでありたいと考えている。

2009年に著者とart & river bank名義で参加した『大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ』の様子。『critics coast 批評家の海岸』と題し、作品展示に加え、毎週末会場でディスカッション・イヴェントを開催した。

2009年に著者とart & river bank名義で参加した『大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ』の様子。『critics coast 批評家の海岸』と題し、作品展示に加え、毎週末会場でディスカッション・イヴェントを開催した。

以上のことの当然の帰結として、観測機材は手にしてはいないものの、まずは自分自身の姿を曝しておくべきだろう。ここ10年ほど、従来からの批評やキュレーション、教育機関などでの講義に加えて、参加型のアート・プロジェクトやディスカッション・イヴェント、アーカイヴの構築、オルタナティヴな教育や、アートセンターに焦点をあてたリサーチなど、さまざまなことを経験する機会が増えている。しかしそれらは、何か相互に関連する、一貫した考えに基づいて行われたというものではない。おそらくどこかで、何か共通するものを感じとっていたのかもしれないのだが、少なくともリアルタイムに、理念や信条、あるいはコンセプトのようなものを抱いて実践してきたわけではない。社会と協働、政治と参加、活動と記録、教育と研究、危急時と日常、歴史と記憶、当事者と非当事者、実践と分析……。こうした、それぞれの活動に関係するキーワードの羅列から立ち上ってくる蜃気楼のようなものはあったのかもしれないが、精製して得られるような、核となるものを感じていたわけではないし、実際それを手にすることができていたわけでもない。あるいはむしろ逆に、種々の実践を行っているときには、通底しているものがあると考えること自体が相応しくないように考えていた。そのときの状況、環境からアフォードされるものに、できるだけ先入観なく身を任せること。心がけていたのは、そうした姿勢だったような気がする。もちろんこれは、アートの多様化の動因や、その背景に働く力学に向けられるここでの視線と無関係なものではない。そう、動因や力学という表現もあらためるべきなのかもしれない。なぜそれは引き出されたのか、あるいはアフォードされたのかと。

また一方、実際にそうした多様化の流れのなかで種々の経験を重ねつつも、従来からの形式の作品やその制作者、あるいはそれらの表現を主な対象とする種々のメディアや、活動場所としてのギャラリーや美術館、あるいはさらには、それらに関連した教育プログラムや関連するイヴェントなどについても、これまで以上に整理することができないまま、複雑な印象を抱き続けることになった。一方にはまさに変化し拡張しつつある同時代のアートがあり、けれどもそこに、当然のことながら従来の形式に依拠する種々の活動もある。あるいはさらには、そうしたものに基づいて設計されてきた美術大学に代表される教育のための機関や体制も視野に入れなくてはならない。こうした混沌とした状況は、単純にわかりやすい道筋をつけ、理解できたものとして片付けてしまうべきものではない。いたずらに消費のサイクルに放り込んでしまうべきものではないのだ。もちろん、けれども同時にそれは、失念しておいてよいというものでもなく、説明し難いものそのものとして携え続けるというのが相応しいだろうか。常に参照可能なかたちで携帯することで、繰り返し想起し、考え、議論し、試みる。いずれにしても、不安定さに対する耐性が求められるということだろう。

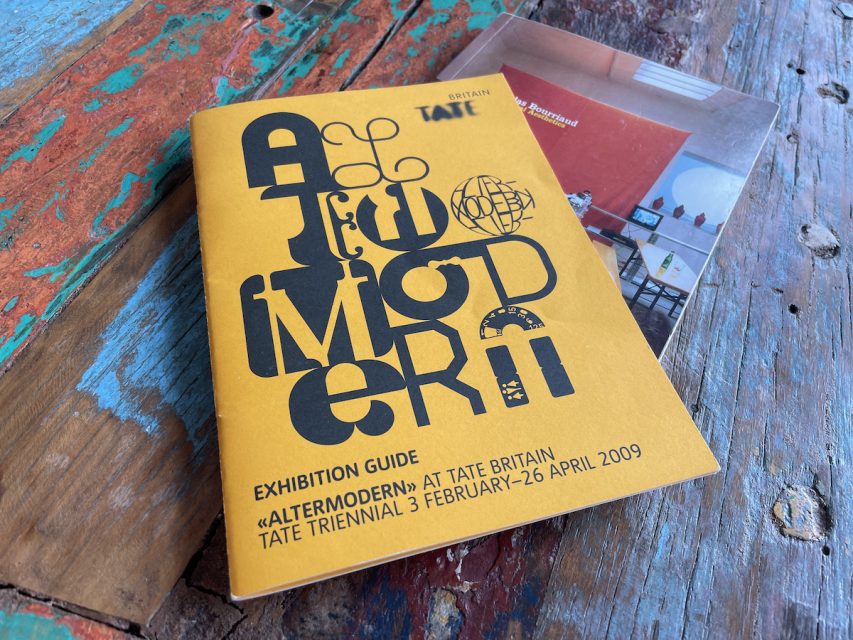

オルターモダン展のパンフレットと英語版の『関係性の美学』。

オルターモダン展のパンフレットと英語版の『関係性の美学』。

90年代のアートに対する誤解や無理解がどこに起因しているのかという素朴な疑問から書かれたニコラ・ブリオー[13] の『関係性の美学』[14] は、数々の批判を受けながらも現在でも重要な意味を持っている。批判する側の人間がどれだけ詳細な疑義を提出しても、それらがときにまったく意味をなさないのは、視線の独自さにおいて彼が示したものが決定的だったからだろう。個人的にも、初めて読んだときの印象の鮮烈さは忘れることができない。90年代に入ってヨーロッパで目にすることができた、例えばハンブルクで開催されていたバックステージ[15] やハンス・ウルリッヒ・オブリスト[16] がキュレーションしたモンパルナスのビジネスホテル、カールトン・パレスの763号室での展示[17] 、前回のキャロライン・クリストフ=バカルギエフ[18] のドクメンタを特徴付けた試みのひとつ、“100 Notes – 100 Thoughts”[19] のコンセプトのきっかけともなった、カトリーヌ・ダヴィッド[20] のdocumenta Xにおける“100 Days – 100 Guests”[21] などは、一見するとわかりやすい制度批判のようでもあるし、あるいは硬直化した思考を解きほぐすために、柔軟でしなやかな状況を生み出そうとしたものだと捉えることもできた。あるいは、物理的な存在として屹立する伝統的な意味での作品やその展示に対して、その場所をずらしたり、形態を緩めたりしながら、物理的な表現ではないものまでを視野に入れることを試みながら、従来の芸術理解においては副次的、周縁的なものとしてしか捉えられることのなかった種々の実践を取り込もうとするものだと考えることもできた。しかし、そのような傾向のものがその後も絶えることなく生み出されるようになり、徐々にその重要度を増すようになっていく経緯を眺めていると、釈然としない想いが湧き上がってきたのも事実だ。確かに、どうやらそれらは一過性のものではなく、着実に、その影響の強度と範囲を広げ、足場を固めつつあるようなのだが、なぜそれは生まれ、重視され、試みられ続けているのだろうか[22] 。もやもやとした想いは、素朴な疑問でもあった。そうしたもののいくつかと実際に向き合う機会に恵まれたことは、さまざまな角度から芸術が置かれている状況について考える契機を与えてくれたように思われる。しかしそれは、どこか出口のない問いでもあり、そのような表現に遭遇した場合の、どこか戸惑いにも似た想いは決して晴れるということがなかった。従来からの作品としての形式を踏まえたものを中心として、節度ある範囲でその展開が試みられていることや、また誤解を怖れずに言えばその洗練を期待してその類の場所を訪れた人間にとっては、多くの場合、そこでの表現は満足のいくものではなかったはずだ。そればかりかそれらは、単に意表を突くことだけを意図しているように、あるいはいたずらに難解さを演じて煙に巻こうとしているかのように感じられなくもあり、むしろ反感を抱かせてしまったこともあったはずだ。しかし、繰り返しそうしたものと接していくと、ある一定の量塊として、時間として、あるいは積み重ねとして、それらがそこに出来しているという事実から目を逸らすことができなくなっていく。そしてやがて、何かそこに、相互に関連している要因があるのではないか、それらを生み出すような条件があったのではないかというような、確信とまではいかないものの、予感のようなものが生まれてくる。何かに裏づけられているわけではない予感、あるいは気配、そしてそうした想いに対する疑い。行き場のない想いばかりが、ただただ澱のように重く沈み込んでいく。いまならそのときよりは多少整理して説明することができるのかもしれないが、少なくともその渦中にいたときは、納得のいく理路を見出すことはできなかった。

決して読みやすいとは言えないブリオーの英訳を読んだのは、そんな、途方に暮れるような状態に置かれていたときのことだった。初めて読んだときのことは鮮明に記憶している。想像することもできなかった視点が示唆され、腑に落ちた、そんな気にさせられたのだ。ブリオーが提示した内容は、厳密さという意味では充分なものとはいえないものだったし、また、実際に目にしてきたもの、経験してきたものすべてにあてはまるというわけでもなかった。けれどもそれは、何か端緒のようなものを与えてくれたのだ。自分自身が大きな影響を受けた2002年のオクウィ・エンヴェゾー[23] がディレクションした、政治的正当性、PC(politically correctness)を従来にないまでに強調したdocumenta11に関しても、アーカイヴや活動報告など、それまでとは異なる表現形式を包摂しようとするその在り方は、ブリオーの理解に依るところが大きかったのではないかというように感じられた。実際そこでの表現は、表現形式として多様であっただけでなく、従来の生産と享受という構造ではなく、提示と考察を基軸とするもので、展示空間に関係性を持ち込もうとするものと捉えることができた。オクウィのドクメンタと同じ時期に開催されながら、その陰であまり評判の芳しくなかった、けれども個人的にはむしろいろいろな視点から考えるように促され、あるいはもっと単純にアルトゥル・ジミェフスキ[24] を知ることができたという意味で、重要なきっかけともなったManifesta 4[25] も同様だった。そこで散見することができたアーカイヴや小規模な活動記録などからも、同じような傾向が感じられたように記憶している。『関係性の美学』は、その後クレア・ビショップ[26] やジャック・ランシエール[27] 、あるいはソーシャル・エンゲージド・アート[28] の立場に立つ研究者たちによって、限られたアーティストに集中している閉塞性や、結果として従来の伝統的なアートの構造内の出来事に終始していること、あるいは、寛容さを前提とする「共にいること」を扱うだけで、対立や敵対など、現実の社会のなかで遭遇することになる無視できない関係に対する注意が欠如しているなどと厳しい批判に曝されることになる。しかし、そうした指摘には頷ける部分が少なくないにもかかわらず、加えて、自身の説に対するブリオーの無理解や誤解など、状況を好転させないことばかりが噴出したにもかかわらず、彼の論考によってもたらされた視点は、あるいはそうした視点に立ったからこそ得られた意識の変化は、依然として意味のあるものであり続けるように思われた。一方ブリオーに対する批判にしても、別のパースペクティヴを切り拓くというよりは、ブリオーによって提出された問題の輪郭を明確にするという役割を果たそうとするものと捉えることもできなくなかった。いずれにしても、ビショップの批判以降、ブリオーの分は決してよくないが、いたずらにその消費や更新を急ぐべきではない。汲みとるべきものは、まだ充分には凝視されていない。

ブリオーの提出した視点については、本連載のなかでも繰り返し触れられることになるが、今回の話との関連で言えば、ブリオーの考察が、まさに問題の変質を体感したひとりの当事者によって綴られているということに注目したい。記された内容そのものはもちろんだが、流れのなかに身を置く人間の、リアルタイムの思考風景は、著者自身さえ意図していない種々の内容を捉えている可能性がある。そして実際、捉えているように感じることもできたのだ。ブリオーに対する批判の多くは、この点を軽視し過ぎている。別の言い方をすれば、普遍的な理解を提示しているように読めてしまうことがあったとしても、むしろそれは、現場に居合わせた人間の手による走り書きのような性質を帯びているものでもあるのだ。もちろんそうした性質は、必然的に、矛盾や不整合、無理解や誤解の存在と結びつくことになる。あるいはまた、不十分な調査であることを露呈することにもなるだろう。しかし、そもそも走り書きのような性質を持つ資料なのだと考えれば、彼が概観しようとしたものに対してサンプルが偏ったものであることや、資料の質に問題があるということを指摘することは的外れと言えるだろう。ここではその問題には立ち入らないが、質的な議論をするのであれば、ブリオーの関係性に関する考察の起点ともいうべき、エドゥアール・グリッサン[29] に前面に据えた方が意味があるだろう。

dOCUMENTA(13)の100 Notes – 100 Thoughts

dOCUMENTA(13)の100 Notes – 100 Thoughts

ブリオーに対する批判は、あるいはそれに対するブリオー自身の手による再批判は、そして付け加えればその際のブリオーの誤謬は、ブリオーが基づいていたものが当事者としての風景であったことをむしろ明確に示しているように思われる。当事者が見ていたはずの風景の意味は、当然ながら記述されたものだけを頼りに想像するだけでは十分ではない。その内容や性質、そして死角や問題は、記されたもの以外にも、彼自身の行動や、周囲の作用や反作用からもある程度分析することができる。例えば、『関係性の美学』からおよそ10年後の2009年に、数々の批判に応えるかのように、ブリオーが企画したテート・ブリテンで開催されたオルターモダン展[30] は、明らかに自身が示したモダニズムの問題点に回帰してしまいかねない要素を含んでいた。展覧会名に端的に示されているようにそれを意図していたのだとしても、自身のモダニズム批判はもちろん、そしてその変種として提出したものまでが、底の浅い場当たり的なものに過ぎないという印象を拭えなかった。別のモダンを想像してみようという試みなのだから、むしろそうでなければならないのだという反論も可能かもしれないが、けれどもだとしても、そのことで浮き彫りになるのは、その内容以上に、堅牢な理路がブリオーの論考を貫いているわけではないということの方なのだ。また、彼自身、伝統的かつモダンな、90年代以前の枠組みに半ばいまだに呑み込まれているのであり、依然として模索し格闘しているのだという、あたりまえの、そして重要な状況も浮き彫りになってくる。ブリオーが見つめた光景は、確かに数多くの問題を孕み、彼自身を含めて逡巡させ、戸惑いをもたらし、そして苛立たせたのかもしれない。しかし、だからこそ捉えることができるようになったものはなかったのだろうか。ビショップだけを指すわけではないが、堅牢そうな既存の諸価値や弁証法的な理解だけに信用を置く立場に立つ限り、決して触れることがかなわないものに、『関係性の美学』は意図せず触れたということなのかもしれない。

ブリオーの視点およびそれに対する批判に対してはあらためて言及することにするが、いずれにしてもここでは、ひとりの当事者として思考風景を記していくことの意味を見失わないようにする必要性を確認しておきたい。それは、理解や解釈という地平で正当性や優位性を争おうとするものではなく、むしろそうした地平に依拠する限り問題を孕んでしまうことを、逆に有意味なものとして捉えようとするものだ。不首尾を正そうとする意識は、想起されたものを遠ざけてしまうことになりかねない。ここでの姿勢は、そうした問題にも注意を払おうとするものでなくてはならないだろう。

2012年から2019年まで横浜のblanClassで開催されていた、著者によるオルタナティヴ・スクールの試み、ナノ・スクールの様子。

2012年から2019年まで横浜のblanClassで開催されていた、著者によるオルタナティヴ・スクールの試み、ナノ・スクールの様子。

ところで、これまでもいろいろな場所で強調してきたのは、言及する対象についての分析ではなく、それによって喚起される思考やその展開の可能性に対する視線であった。しかしそれでも、取り上げるアーティストについての分析や理解を目指すものだと誤解されることも少なくなく、そのため、国外のアーティストに対する言及に偏っていることを指摘されることも少なくなかった。けれども、誤解を怖れずにあえて言えば、アーティストや作品についての言及は、さまざまな思考を導くために利用させてもらったに過ぎない。もちろん、そこでの考察や思考は、結果として利用という言葉の語義を逸脱して余りあるほど大きくそれに依存するものになっているとしてもだ。加えて、誘因となった言及対象は、あらゆる候補のなかから慎重に選出されたものだというわけでもない。言ってみればそれは、偶然という言葉で片付けることこそが相応しいような、ちょっとした出合いによるものばかりだった。不均衡な、死角だらけの、極端に限定され、不十分で貧弱な、そのような走査がかろうじて捉えたものに過ぎなかったのだ。当然のことだが、ある時代という限定の上でも、芸術の世界に生起する事象をあまねく検討するなどということは不可能だ。しかしそうである以上、選択というよりは、単なる出合いと表現した方が誠実ではないだろうか。もちろん、結果に先回りして、その努力を怠ることをよしとしているわけではない。十全を尽くしたつもりでも、物理的制約だけでなく、経済的、時間的、地理的、心理的な制約がその選択の幅を狭める。そうした状況を完全に克服することは不可能なはずだ。

けれどもこのあたりまえの事実は、しばしば忘れ去られることになる。分析を行う人間は、たとえそのことを明示することがなくても、広い網羅的な視野を持つ存在であろうと欲し、あるいはそのように偽り、また享受する側も当然のようにそうした姿勢で行われたということを期待し、仮定してしまう。しかし、実際には違うのだ。もっともそうしたある意味で臆見とも言える認識は、芸術という分野に限ったことではない。人間の種々の活動は、どのようなものであれ、何かに偏重しているメディアや言説、特殊な思考を持つ友人や知人からの情報、限られた範囲にしか辿り着けない視線などなどに依るところが大きい。あるいはそれに、地球上のどこかに位置せざるをえないという地理的な特殊性や、生活のなかでそのために割くことができる時間は限られているということ、遠方のイヴェントに出かけていけるかどうかを左右する経済的な事情などなど、さまざまな制約を付け加えてもよいだろう。そのような制約、限定、条件のなかで、種々の選択が行われている。しかも、それらの条件に加えて、さまざまな臆見がフラットで広角な視点を奪っていくことになる。もちろんそれでも、そのようなかたちで選択したものに導かれて生み出される行動や思考は、あくまでもその対象だからこそそうした帰結を生んだと捉えるべきだろう。そうでなくてはならないのだ。結果としての考察の意義は、その選択の在り方に左右されることはない。ただしそれは、選択の在り方自体がどのようなものであったかということと完全に切り離すことができるわけでもない。そこでの考察は、その選択の在り方と共にあることで、初めて、何らかの意味を持つことになる。言及しているアーティストが欧米に偏重しているという指摘は、確かに数的には間違いがない。しかしそれは、上記の制約を確認した上で、誘引するものが何なのかを包み隠すことなく記してみただけのことに過ぎない。あくまでも関心事は、その選択の結果ではなく、どのような手がかりであれ、そこから何が引き出されてくるかということだ。言い換えれば、選択ではなく、アフォードされるものなのだ。

国内のアーティストということに関しては、東京と川崎の境界の川沿いに建つ低層の古ビルで20年近くオルタナティヴ・スペース[31] を運営してきたこともあり、不十分だとしても、知識や接点がなかったというわけではない。ただその多くは、歳若いアーティストであり、発表の実績も豊富にあるわけではなく、ときにネガティヴな展開になることも予想されるアフォードされる思考の対象とすることは躊躇われた。国際展などですでに一定の知名度があるアーティストを経由することが多いのは、背景や時代、文脈の共有が容易になるという期待もあるが、それ以上に、多少の否定的な言及に揺らぐことがないというのも理由のひとつだ。[32]

著者らが主宰するオルタナティヴ・スペース art & river bank での年末のイヴェント“almanac”の様子。

著者らが主宰するオルタナティヴ・スペース art & river bank での年末のイヴェント“almanac”の様子。

ところで、これだけ多様かつ膨大な情報が生成され交換される世界のなかで、そもそもそれ自体でさえ境界の維持に苦慮している、国家という枠組みに依拠することに果たしてどのような意味があるというのだろうか。特定の地域における文化の性質について考えようとするのであれば、むしろ最初に検討しなくてはならないのは、地域の確定こそが困難であるというその点をおいて他にない。この問題に対する自覚の欠如は、未だに国粋的な基準で選考されるヴェネツィア・ビエンナーレ[33] 以外にもそこここに散見できる。こうした姿勢は、表面的に優れた分析を行っているように見えるものであっても、国家主義に抵抗するための有効な手段のひとつとしてアートを見なしたいと考える立場からは、当然、納得できるものではない。それは、既存の体制を無批判に呑み込んでしまっているとも、本当の意味での現状に目を瞑ろうとしているとも言えるし、いずれにしても抵抗の可能性を放棄してしまっている。ジュディス・バトラーがフェミニズムにとってのアイデンティティを、また、ジェンダー及びケアの研究者、エレン・サミュエルズ[34] が、DNAや血液の鑑定に基づくようなアイデンティティにさえ疑義を挟んでいるのは、フェミニズムやジェンダー研究、クィア研究、ケア理論に固有の話ではない。ある国や地域に特定の役割を措定することは、バトラーやサミュエルズが指摘するものに密通しているばかりでなく、地政学的な視点においても、決定的な問題に触れてしまっている。

ある地域に対して、ステレオタイプな描像に囚われることなく、地道なリサーチに基づいたプロジェクトを実施するような場合にも、地域という枠組みを利用する構造が原因となり、不本意にも、従来の区域の固定や、ある種のアイデンティティの固着に結果してしまうようなケースは少なくない。どれだけ文化的な植民地主義に対する分析に精通し、地政学的な力学を理解していても、そもそも国家や地域というものを前提とする段階で、目の前にある現実を軽んじ、有害な何ものかの再生産に加担してしまっているというようなことはないのだろうか。地政学的な問題に対しては敏感であるはずの、あるいはそうでなければならないはずの芸術が、そのような再生産に手を貸すべきでないのは言うまでもない。思考対象を制度的な限定に基づくものにしようとする姿勢は、当事者であるはずのひとりの人間の、彼女や彼を取り巻いている環境が孕んでいる、あるいは孕まざるをえない、現実の制約に対する意識を後退させることになる。自身に及んでいる制約を意識し、その上で種々の選択を行い、実際に行動に移しているという紛れもない現実と向き合い、思考し苦悩するという、当たりまえの機会が巧妙に奪われていく。既定の域圏に思考を束縛してしまうことは、少なくとも芸術においては、ある種の現実逃避でもあり、問題そのものを悪化させる可能性を孕んでいることを意識するべきだろう。結局、そうした考えに基づく実践や論考は、皮肉なことではあるが、内容よりもむしろ無批判に枠組みを利用しているという姿勢そのものを、後代の研究者に対して研究材料として提供することになる。あえてそこに立ち、それを受け入れることによって、どのような欲望が充たされるというのか。芸術にかかわる人間を社会学的な地平で検討しようとするとき、間違いなくその態度は考察に値するものになってしまうことになる。

アテネ、フィロパポスの丘の路。

アテネ、フィロパポスの丘の路。

ギリシア美術を考察する視点のひとつにホドロジー(路の学)[35] と呼ばれるものがある。分析者が辿った、あるいは辿らざるをえなかった路、それこそを分析対象として見直そうとするその姿勢は示唆に富んでいる。路を意味するギリシア語のodosから生まれたとされるその学は、例えばギリシア美術であれば、パウサニアス[36] の“ヘラードス・ペリエゲーシス”(Hellados Periegesis, ギリシア語で「ギリシア紀行」の意)などを巡って分析が行われる。紀元100年頃、現在のトルコ南部、小アジアに生まれたとされる人物の記したその書物は、ハインリッヒ・シュリーマンがアガメムノンの墓らしき墳墓の発掘に成功した際に手がかりを与えたとされている。しかし、クリミア戦争時にロシアに武器を提供して財をなしたシュリーマンが、具体的な成果を手にしたことだけがホドロジーに意味を与えるわけではない。行動が、その人物の認識や考えを示すということ。ホドロジーの意義はそこにある。なぜその路を選んだのか、その一方でなぜあの路は選ばれなかったのか。あるいは、なぜその路を選ばなくてはならなかったのか、そして、なぜあの路は選んではならなかったのか。限られた移動手段、限られたルート、限られた情報……。当時、どの路を選択するかという判断は、今日では計り知ることができないほどの大きな意味を持っていたはずだ。路の選択は、人生のメタファーとしてではなく、まさにその人そのものを表象するものでもあったのだ。このとき、旅する分析者の思考と行動が、主客転倒してしまっていることにも注意しなくてはならない。何よりもまず、行動そのものが思考を表出することになり、思考はむしろその行程によって引き出される反射運動のようなものに過ぎなくなっているのだ。

もちろん、ホドロジー的な視線は、制度的な限定を遠ざけようとする姿勢でさえ、例外とすることを許してくれない。制度的な限定からは自由であっても、種々の制約のなかにいること、そしてそこでの振る舞いは、おそらく後代の人間にとって何らかの思考を引き出すための助けとなるだろう。あるいはさらには、制度的な限定から逃れようとすること自体もまた、ひとつの路、行動として選択されているということを忘れてはならない。本人の意図とは別に、ある力学場における振る舞いこそが分析対象となるのだ。ある意味でそれは、まさに根源的な思考の顕れでもあるのだが、同時にそれは逃れようのない困難でもあるだろう。しかし再び、だからといって制度的な限定を思考の基盤にすることを安易に受け入れるべきではないということも強調しておきたい。その国の文化、その国の芸術、その国の思想……。経済活動や政治、社会運動において、国という単位が有効であるかどうかが議論されているときに、あるいは、それぞれの人間の行動を左右する情報が、さまざまなメディアを介して流入し混濁を深めているときに、地理的な限定が可能だという思い込みは、あるいはそれに対する過度の意味付与は、あまりにも安直すぎる。特別な制約を設けることなく、けれどもあくまでも自身が接してきたものから引き出される種々の考察を凝視めること。ここでの姿勢は、そうあることを望んでいる。そしてもちろん、このホドロジー的な姿勢が、先に触れたものと共鳴していることはいまさら確認するまでもないだろう。それはウェアラブル・カメラ的であり、ギブソン的であり、セガレン的であるのだ。

この連載では、この後、女たちのテントに象徴される、多様化を進める同時代の表現について、そのルーツともいうべき出来事を探りながら彷徨することになるだろう。その周囲には、ブリオーの関係性の美学の原型ともいうべき思想を展開したエドゥアール・グリッサンや、それに関連する種々の共同体論、あるいはヴィクトル・セガレンが説く多様性なども姿を現すことになるだろう。あるいはさらに、エヴァ・フェダー・キテイらによるケアを巡る取り組みや、ピョートル・クロポトキンを源とする社会的利他行動なども、同じように見え隠れするはずだ。いろいろな場所に移動し、そこに戻り、交錯し、立ち止まり、逡巡し、踵を返すことになるだろう。その道程、つまりホドスは、複雑に交差し、ねじれ、絡まり合ったものになるはずだ。あるいはそれは、世界を律する時間の制約からさえ外れた、奇抜なものになってしまうかもしれない。本連載で触れることになるアーティストや、作品、展示、あるいはイヴェントやプロジェクトは、そうした道行きを助ける役割を果たしてくれるが、少し突き放した言い方をすればそのような存在に過ぎない。いやこう言った方がよいかもしれない。人は旅の途上、町や人、風景や植物、風や匂いなどなど、実にさまざまなものと出合う。それらの出合いは、実際そのそれぞれが何であるか、つまりその本質や性分、どこから来てどこに行くかを知らなくても、旅の印象や旅そのものを大きく左右してしまうことがある。それと同じような存在と表現した方がよいのかもしれない。言及する対象は、旅人の感情や思想、あるいは旅の経路に対して決定的な影響を持つ。けれどもそれ自体は、あくまでもいわば他者の領域にとどまり続ける。地図を覗き込み、行き先を指し示し、知らない振りをし、ときに嘘をつき、そして優しく(はたして本当にそうだろうか)見送ってくれる。けれども、いずれにしてもあくまでも他者に過ぎないのだ。しかし他者でいてくれるからこそ、さまざまな想いもまた自由に湧き上がることができるのだ。

*1 ジュディス・バトラー|Judith Pamela Butler, 1956-

アメリカの哲学者。ジェンダー研究、クィア研究、政治哲学など幅広く影響を与えている。□

*2 ジョン・ラングショー・オースティン|John Langshaw Austin, 1911-1960

イギリスの言語哲学者。言語行為論で知られる。□

*3 ジェームズ・ジェローム・ギブソン|James Jerome Gibson, 1904-1979

アメリカの心理学者。「アフォーダンス」の提唱者。妻のエレノアと共に知覚の研究を行う。□

*4 観測理論

量子力学における状態の重ね合わせによる記述と、実際の測定による決定的な状態との関係の問題で、種々の解釈を生んできた。古典力学とは異なり、観測が状態に影響を与えることによるものと考えられている。□

*5 文化人類学に応用

1970-80年代に入って顕著になる参与観察に対する批判は、主にホーソン効果や観察者バイアスを指すものだが、ここではより一般的に観測における観測系と被観測系の干渉を考えている。□

*6 アンリ・ベルクソン|Henri-Louis Bergson, 1859-1941

フランスの哲学者。彼の、還元主義を超えるための持続に関する考察は、構造的にギブソンの生態学的視覚論の在り方に似ている。□

*7 ジュリアン・バンダ|Julien Benda, 1867-1956

フランスの哲学者。小説家でもあった。□

*8 知識人の裏切り

原題は“La Trahison des Clercs”(1927)で、フランス語の‘clerc’は英語の‘clerk’で、知識人、学者などの意味の他に聖職者、事務員などもある。ボリス・グロイスは『流れの中で』(2021)においてバンダに言及し、知識人という普遍化されたサービスを行う人間の、普遍主義的なエートスが、自らによって裏切られ、特定の権力装置に組み込まれたエートスに成り果てていることを指摘したと説明している。□

*9 ヴィクトル・セガレン|Victor Segalen, 1878-1919

フランスの民俗学者。海軍医師であり作家、詩人でもあり探検家でもあった。海軍医師でヌメア(現在のフランス領ニューカレドニアの首都)に赴任していたとき、数ヶ月前にヒヴァ・オア島で亡くなったポール・ゴーギャンの遺作や遺品の処理を行うとともに、晩年の彼についての調査も行っている。□

*10 ジュリア・クリステヴァ|Julia Kristeva, 1941-

ブルガリア出身のフランスの哲学者。夫はフランスの作家、フィリップ・ソレルス。2018年、1970年代にブルガリアの諜報機関のために活動していたことが報じられるが、彼女自身は強く否定している。□

*11 おぞましきもの

フランス語の‘abjection’からきている言葉で、クリステヴァが『恐怖の権力』(1980)で提唱している。筆者としては主客未分化な状態における母の存在よりも、彼女の用いたホットミルクに張った薄膜の例がわかりやすい。愛憎が混濁し、感情を増幅させる源泉となる。□

*12 ジャン・フランソワ・リオタール|Jean-François Lyotard, 1924-1998

フランスの哲学者。ポスト・モダニズムの分析で知られる。□

*13 ニコラ・ブリオーの『関係性の美学』|Nicolas Bourriaud, 1965-

フランスのキュレーター、美術評論家。□

*14 『関係性の美学』

ブリオーの著作、原題は“Esthétique relationnelle”。1977年にフランス最初期の現代美術のアートセンターのひとつ、ル・コンソルティム(コンソーシアム, 共同体)を立ち上げたグザヴィエ・ドゥルーらによって、1992年に設立された出版社、Les presses du réelから出版され、2002年には英語版が出ている。□

*15 バックステージ

1993年にハンブルクのクンストフェライン(芸術家協会)のディレクターだったシュテファン・シュミット=ウルフェンと、キュレーターで、グラーツ現代美術館のディレクターとして田中功起の個展(2017)を企画したことでも知られるバーバラ・シュタイナーによって、ハンブルクの旧城壁の一部、クロスターウォールの元市場を会場に開催された展覧会。文字通り、舞台裏のような場所で展示され、全体を通したコンセプトはなく、個々の作品も完成したものばかりでなくプロセスであることをよしとするものもあった。2020年にはハンブルク・クンストフェラインで同展示の記録が展示されている。□

*16 ハンス・ウルリッヒ・オブリスト|Hans Ulrich Obrist, 1968-

スイスのキュレーター、アーキヴィスト。ロンドンのサーペンタインギャラリーの芸術ディレクター。□

*17 カールトン・パレスの763号室での展示

オブリストによってキュレーションされた展覧会。モンパルナスにかつてあったビジネスホテル、カールトン・パレスの763号室を会場に、ゲルハルト・リヒター、フィッシュリ&ヴァイスら70人ものアーティストの作品が展示されていた。ホテル側には伝えていなかったのか、レセプションで尋ねても要領を得なかった。□

*18 キャロライン・クリストフ=バカルギエフ|Carolyn Christov-Bakargiev, 1957-

アメリカ出身のイタリア系のキュレーター。現在、トリノのカステロ・デ・リヴォリ現代美術館のディレクター。□

*19 100 Notes – 100 Thoughts

dOCUMENTA(13)の出版プログラム。クリストフ=バカルギエフの他にチュス・マルチネス、ベッティナ・フンケが編集し、既存の文章の複製、エッセイ、イラスト、対話などからなり、色もサイズも異なる100冊(実際には105冊)のノートとして出版された。□

*20 カトリーヌ・ダヴィッド|Catherine David, 1954-

フランスのキュレーター、美術史家。現在、ポンピドゥー・センター内の国立近代美術館の副館長。□

*21 100 Days – 100 Guests

documenta Xの開催期間の約100日間、ディレクターを務めたカトリーヌ・ダヴィッドが毎日異なるゲストを招き、ステートメントを発表するというかたちで文化の多様性を示そうとした試み。ゲストは参加アーティストから思想家、キュレーターなど幅広く招かれた。documenta11のディレクタ、オクウィ・エンヴェゾーも招かれている。ドクメンタ・ハレの会場はオーストリアのアーティスト、ハイモ・ツォーバニックによってデザインされ、フランツ・ヴェストが設計しアフリカのテキスタイルでカヴァーされた椅子が置かれていた。非西洋をテーマにしていたが、非西洋圏からの参加者は5分の1程度で、しかもその半数以上が西洋圏の都市部で生活していた。□

*22 なぜそれは生まれ、重視され、試みられ続けているのだろうか

筆者が基調報告を行った2009年の美術評論家連盟のシンポジウムで、ここで言及しているようなものを直接指すものではなかったが、美術評論家の針生一郎からアイデンティティが浮遊しているような頼りない状態という指摘があった。モデレーターの誘導もあり直接それに答えることはできなかったが、そのとき、ここで言及している捉え難さを感得しての発言のように感じられた。直接応答する機会が失われてしまったことが悔やまれる。□

*23 オクウィ・エンヴェゾー|Okwui Enwezor, 1963-2019

ナイジェリア出身のキュレーター、美術史家。□

*24 アルトゥル・ジミェフスキ|Artur Żmijewski, 1966-

ポーランドのアーティスト。□

*25 Manifesta 4

2002年にフランクフルトで開催されたマニフェスタ。イアラ・ボブノヴァ(Iara Boubnova)、ヌリア・エンギータ・マヨ(Nuria Enguita Mayo)、ステファニー・モアスドン=トロンブレ(Stephanie Moisdon–Trembley)の3人の女性キュレーターによりディレクションされ、アーティスト選考のためのアーカイヴの公開、誰でも参加できるフリー・マニフェスタ枠、パブリック・スペースでのディスカッションのための作品など、さまざまな実験的な試みがインストールされていた。□

*26 クレア・ビショップ|Claire Bishop, 1971-

イギリスの美術史家。現在ニューヨーク市立大学大学院センター教授。□

*27 ジャック・ランシエール|Jacques Rancière, 1940-

フランスの哲学者。□

*28 ソーシャル・エンゲージド・アート

2000年代に入り顕著になる、社会実践に焦点をあてた種々の芸術の形態を指す。コミュニティ・アート、参加型アート、コラボレーティヴ・アート、対話型アートなど、さまざまな名称のものを指す。□

*29 エドゥアール・グリッサン|Édouard Glissant, 1928-2011

フランス領マルティニーク出身の作家、詩人、哲学者。□

*30 オルターモダン展

2009年にテート・ブリテンで開催された展覧会で、第3回テート・トリエンナーレと位置付けられ、ニコラ・ブリオーによってキュレーションされた。28人のアーティストが参加した。□

*31 オルタナティヴ・スペース

2002年2月に開設されたart & river bank。設立以来、国内外のアーティストの展覧会、ポートフォリオのアーカイヴ・イヴェント、シンポジウム、トーク・イヴェント、ヴィデオ・スクリーニング等、200近いプロジェクトを実施。□

*32 以前の著書で採り上げたアーティストに対して、そんなアーティストたちのことは知っていると抗議を受けたことがある。彼の指摘は間違ってはいない。なぜなら、彼が指摘するように、知られていることこそを望んでいたからだ。誤解があるとすれば、そうした作家たちを紹介することが目的ではなかったということだ。□

*33 国粋的な基準で選考されるヴェネツィア・ビエンナーレ

国別のパヴィリオンと自国アーティスト偏重の状況を指して批判的に表現しているが、選考に具体的な制約があるわけではない。ただ、こうした状態を問題視した動きもあり、2013年には、ポンピドゥーの同僚であったスザンヌ・ゲンスハイマーとクリスティン・マセルが、それぞれがコミッショナーを務めるドイツとフランスの展示を、パヴィリオンを交換するかたちで実現している。またこのとき、ゲンスハイマーはアイ・ウェイウェイら、いずれもドイツ人ではないアーティスト4人をドイツ代表として選出している。□

*34 エレン・サミュエルズ|Ellen Samuels

障害者研究、フェミニズム・クィア理論の研究者。ウィスコンシン大学准教授。□

*35 ホドロジー

路の学。「路」の意をもつ古代ギリシア‘odos’から‘Hodology’と呼ばれる。神経科学、心理学など、学問によってその内容は異なる。ここでは古代ギリシア美術研究におけるものを想定しているが、そこでも、異なる知識の伝統を、共通の存在に係留するかたちでなく連携させる方法としての意味も込められている。□

*36 パウサニアス|Pausanias, 110頃-180頃

ギリシアの旅行者、地理学者。小アジアのリディア出身と見られ、のちにローマ帝国の支配下で生活しながら、ギリシアを旅し、その世界を詳述した。□

ナノソート 2021

#01 女たちのテントと実験室(前)

ART iT Archive

杉田敦 ナノソート2017(2017年6月-2018年8月)

連載 田中功起 質問する 9-1:杉田敦さんへ1(2013年10月-2014年4月)

杉田敦|Atsushi Sugita

美術批評、⼥⼦美術⼤学大学院芸術表象教授。主な著書に『ナノ・ソート』(彩流社)、『リヒター、グールド、ベルンハルト』(みすず書房)、『inter-views』(美学出版)など。オルタナティヴ・スペース art & river bankを運営するとともに、『critics coast』(越後妻有アートトリエンナーレ, 2009)、 『Picnic』(増本泰⽃との協働)など、プロジェクトも多く⼿がける。2017年はリスボン⼤学大学院で教鞭をとっている。ポルトガル関連の著書に、『⽩い街へ』『アソーレス、孤独の群島』『静穏の書』(以上、彩流社)がある。