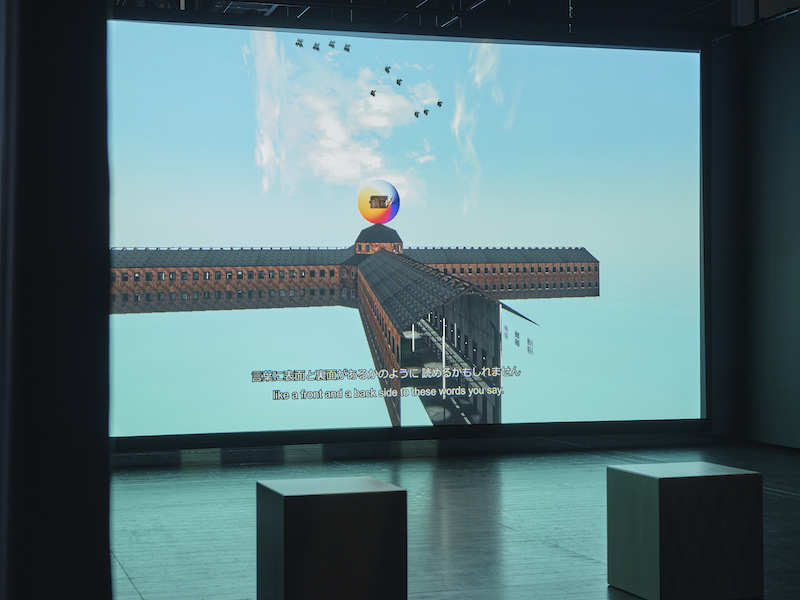

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド – 虚無の声》レビュー

文 / 馬定延

「なぜ今、京都学派なのか。」

2021年4月3日から7月4日まで山口情報芸術センター[YCAM]で、ホー・ツーニェンの個展『ヴォイス・オブ・ヴォイド – 虚無の声』展が開催された。展覧会初日に行われたアーティストと制作チームによるトークの冒頭では、「なぜ今、京都学派なのか」という問いが提起された。京都学派とは、「京都帝国大学文学部哲学教室の西田幾多郎(1870〜1945)、田辺元(1885〜1962)を中心に大正・昭和期に形成された日本近代思想史を代表する哲学者集団」だが、その解釈は多様である。一般的には西田・田辺に教わり、お互いに影響を与え合いながら活動した思想家の系譜という意味で使われる[1]。

コロナ禍による会期延期を含めて約2年間に渡るYCAMとのコラボレーションを通して、新作を制作発表したホーは、次の理由を挙げて「なぜ今、京都学派なのか」を説明した。まず、西洋の近代哲学と技術主義的世界観を超克、再構築しようとした哲学的試みに対する「アジア人」としての関心。もうひとつの理由は、京都学派に対する日本人の友人たちの懐疑的な反応だったそうだ。主に文化芸術関係者であろう、彼らの反応が否定的であればあるほど、ホーの中でこの題材に対する確信はますます強固たるものになっていったそうだ。この発言は、歴史に対する作家のアプローチを理解するために重要な手がかりとなるに違いないだろう。さらに、もっとも重要な理由として取り上げられたのは、今日の世界である。世界大戦という困難な状況の中で、単一の解決策を追求し、それゆえに失敗した京都学派の歴史を振り返ることは、唯一の答えを持たない世界の複雑性と矛盾を理解するための知的な練習になるのではないだろうかと。

ホーは、この作品を手がける数年前から京都学派に対して関心を寄せてきた。例えば、あいちトリエンナーレ2019で発表された前作《旅館アポリア》(2019)でも、京都学派による第二次世界大戦期の日本軍への関与を扱っている。その歴史的な事実を「知識人による戦争協力」という既存の評価で片付けるのではなく、長期間に渡って自ら調査を続けてきた成果が、今回の作品にも反映されている。当時、ホーはアンドリュー・マークルとのインタビューで次のように述べた。「地獄への道は善意で舗装されていると言いますが、私が京都学派に関心を持つ理由には、この人種差別主義とユートピア的思想の混淆、善悪の絡み合いがあります。(中略)ある意味、私は京都学派が生み出した哲学よりも、歴史的現象としての京都学派に関心があるかもしれません。[2]」

「歴史的現象としての京都学派」とは何か。《ヴォイス・オブ・ヴォイド – 虚無の声》の中心にある座談会に関する、これから何度も引用する作中の「声」の解説が手がかりになるだろう。座談会「世界史的立場と日本」は、「世界史が展開する中での日本の役割を定義する試みです。もはや西洋の視点からだけでは把握しきれない世界史、それは日本が西洋を哲学的に乗り越えようという試みであり、戦場で日本が西洋を乗り越えようとしているのと軌を一にしていました。」「日本」対「西洋」の二項対立構図が前提となるとしたら、冒頭の問いは、シンガポール出身のホーに対する「なぜあなたが」という、主体をめぐるもうひとつの質問を暗黙裡に内包しているように思われる。だとすれば、それはただ単に「アジア人」という言葉で解明されるものではないはずだ。ホーと同様、アジア人でありながら、非日本人である筆者は、彼の「視座」に関心があった。それが「日本」でも「西洋」でもない者、「日本」か「西洋」かが不分明な者、「日本」からも「西洋」からも排除されてしまった者の視座だからだ。[3]《ウタマー歴史に現れたる名はすべて我なり》(2003)、《名のない人》(2015)、《名をもつ人》(2015)、《易経四十九掛》(2020)などが示唆するように、ホーはひとつの枠組みに囚われない「歴史の主体」に深い関心を寄せつづけてきた[4]。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

座布団と紙 — 歴史の場所と記録

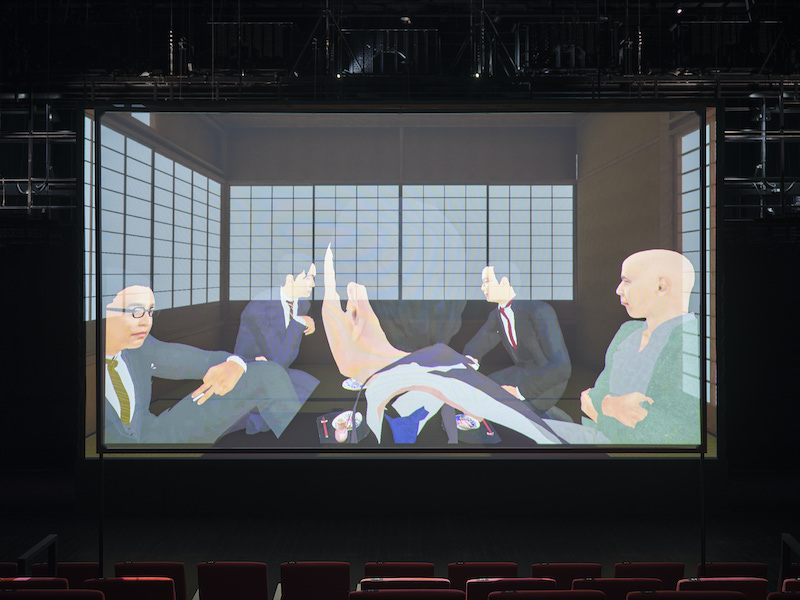

3DCGアニメーションにキャラクター化された、哲学者の高坂正顕(1900〜1969)、西谷啓治(1900〜1990)、高山岩男(1905〜1993)、歴史学者の鈴木成高(1907〜1988)の全身像が並べられた通路を抜けて会場に入ると、暗闇の中、若い男性のささやき声が聞こえてくる。話の内容が掴めないまま進んでいくと、左側に2枚のスクリーンの反射光に照らされた赤い客席が目に入る。右側の奥にも複数のスクリーンがあることを意識しながら、まずその客席に座って前方の映像を眺める来場者は、いつのまにか映画館における観客の役割を引き受けていることになる。

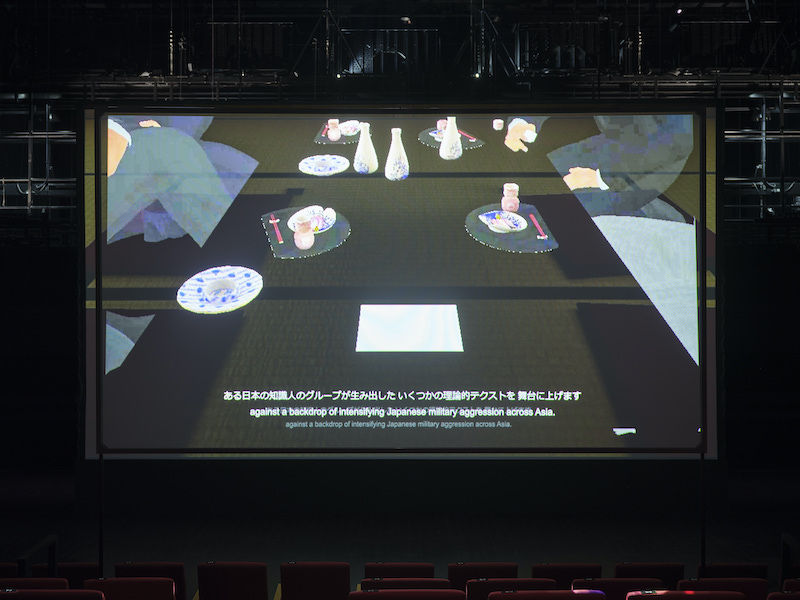

ところが、観客に向けて「声」は謎めいたことを言う。「この作品に声を貸してくださることに感謝します。」映画館や美術館で観客は基本的に声を出さないのに、声を貸すとはどういうことだろうか。この空間全体に響いている複数のスクリーンから聞こえるいくつもの「声」の持ち主は、自分のことを「私」と名指している。何かを恐れているかのように、限られた時間に追われているかのように、「声」は早口でささやく。「この作品では、アジアにおける日本の軍事行動が激化した1930年代から40年代に、ある日本の知識人のグループが生み出したいくつかの理論的テキストを、舞台に上げます。読んでいただくのは……。」この「声を貸す」と「読む」という謎によって、その後の作品の展開に対する観客の期待が一層高められる。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

客席の前の2枚のスクリーンは、前景の半透明のスクリーンには人物が、後景のスクリーンにはその背後の空間が投影されており、それらが観客の眼によって合成されてひとつのイメージとなる仕組みである。アニメーションの上映を、人物と背景を別々に描いて重ねるその制作手法の空間的引用を通じて行う、内容と形式との間の自己言及性が興味深い。しかも、茶室で話し合う高坂、西谷、高山、鈴木の4人を描いたアニメーションは、迫真の描写で観客を没入させるどころか、人物像の空洞の内側を通過するカメラワークを通じて、彼らがただ単に画像に過ぎないという事実を露呈させる。「声」の説明によると、描かれた場面は雑誌『中央公論』の依頼で1941年に京都の料亭、左阿彌の茶室で行われた「世界史的立場と日本」という座談会の様子だ[5]。そのわずか12日後には真珠湾攻撃が始まり、戦況は第二次世界大戦に全面化する。同日に始まったマレー作戦が1942年2月15日のシンガポールの占領に繋がったという事実は、軍事行動を思想的に支持した罪を問われて戦後に公職追放に処されたこれらの日本人の学者たちの言説が、作家ホー自身と全く無関係ではないことを暗示する。

単一の画面上で展開する出来事を見るという、映画的慣習を身につけた観客を混乱させるのは、人物と空間という異なる視覚情報を表示している2枚のスクリーンの「声」が、最初は同期しているものの、時折分岐しては、再び同期し分岐することを繰り返すことである。筆者には、「声」がふたつの条件を満たす際に同期しているように思えた。ひとつは、京都学派の定義や戦争の勃発など、「史実」が語られるタイミングであり、もうひとつは、それぞれ異なる時間に起きた出来事が左阿彌の茶室という「場所」を共有しているタイミングである。特に「史実」が語られる際には、目の前のスクリーンだけでなく奥にある複数のスクリーンの「声」も同期しているように聞こえた。まるで、少なくともそこは「周知の事実」として受け止めて良いと口を揃えて言わんばかりに[6]。

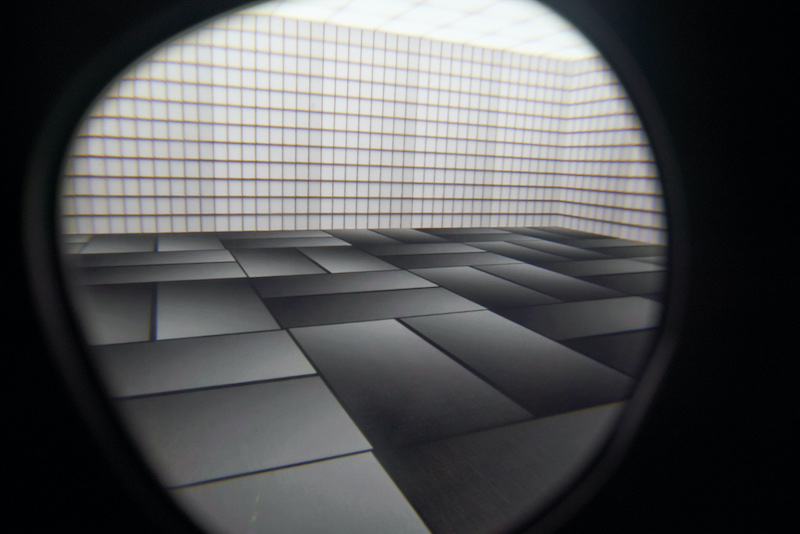

当然、注目すべきは分岐の条件である。最初にふたつのスクリーンが分岐するのは、師匠と弟子、それぞれの物語である。4人の人物を描く前景のスクリーンの背後で、背景を描いている後景のスクリーンは、座談会より前の過去に遡り、京都学派の思想の前提となる西田哲学と、西田による1938年の京大講義の「日本文化の問題」、東條英機の率いる陸軍に対抗する目的で1939年から海軍と京都学派との間で行われた秘密会合について解説する。こうして2枚のスクリーンの同期と分岐は、展示の後半における「VRを介した場所の擬似的な体験」と、西田哲学の核心となる概念「絶対無の場所」を不思議な方法で共鳴させている。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

そこから2枚のスクリーンの視点はどんどん後ろに下がっていく。茶室の外側にあるのは、3D空間に惑星のように浮いている丸いカラーボールである。技術的にはCG画像の背景を実装するプログラムのデフォルト・ツールの意図的な露出にすぎないが、それによって戦場から遠く離れている茶室という空間とそこで行われる戦争論の非現実性が際立てられる。その上下には、それぞれ空と監獄が垂直線上に連結されている。来場者がこれから体験する、VR世界の構造が予め示される瞬間である。

ここで、前後のスクリーンの「声」はそれぞれ異なる人物について語りはじめる。後景のスクリーンは、戦中の秘密会合から戦後という未来へ移動し、田辺の副手として彼の講義と会合を記録した倫理学者の大島康正(1917-1989)について語る。京都学派の試みを「体制内での体制批判」だと弁護する大島の証言によると、背後に京都学派に対する陸軍と右翼の脅迫があったそうだ[7]。その一方、前景のスクリーンは、茶室に敷かれた5つ目の座布団の位置に座って、机の上に置かれた白紙に座談会を記録していたはずの毎日新聞社所属の速記者、大家益造(1901-1977)の姿を映す。「声」は、大家が座談会の3年前に中国で日本軍の残虐行為を目撃したという事実に触れながら、こう言う。「座談会を速記しながら彼が何を感じたかは分かりません。」そして、座談会の30年後に大家増三の名前で出版した歌集『アジアの砂』(1971)の一部を引用する。「絶対無などといえる語ありたりき彼の学者ら今いかなる語ありや[8]」

大島と大家という、一般にそれほど知られていない記録の主体に焦点を当てた場面のカメラワークは、「距離」に対する観客の思考を促している。例えば、茶室の中にいる間は世界の全体像を把握することができない。その反面、全体を俯瞰できる間は前後の情報を得られるものの、作品の中心に置かれた特定の時空間の出来事からは離れてしまう。この仕組みは私たちが日常的に経験する視聴覚情報と空間の関係性と同様なので直感的に理解できるものであり、こうした主観と客観の間に存在する多種多様な視点のグラデーションを通じて、作家は私たちの歴史に対する理解を条件づける「距離」について問いかけている。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

観客の身体性

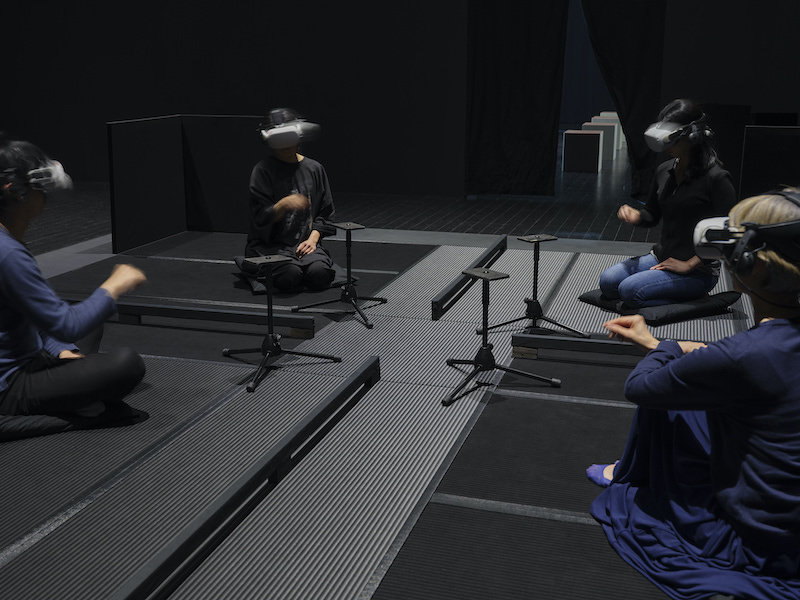

背中合わせの監獄の場面のスクリーン2枚と、向かい合わせの空の場面のスクリーン2枚を通って観客がたどり着くところは、VR体験のための空間である。黒い畳の上に4つの座布団が敷かれ、一度に最大4人の体験者がHMD(Head Mounted Display)と呼ばれる頭部搭載ディスプレイを装着して鑑賞することになっている。

他のコンピュータ関連技術と同様、軍事目的の研究開発の系譜と深く結ばれているVRは、民生用の装置が販売されはじめた90年代に一時期ブームとなっていた[9]。新しいミレニアムを目前に、旧ソ連を中心とする共産圏の崩壊とインターネットの拡散とが相まって、「もうひとつの世界」に対する社会的な期待は、それをまだ完全に実装できなかった当時の技術的限界にもかかわらず、いや、その現実との隔たりがゆえに、科学技術分野のみならず、芸術と思想にも影響を与えた。

VRは私たちの時代の科学・哲学・技術におけるフロンティアだ。VRは、実際とは異なる場所にいる——突飛なほどに異質な環境かもしれないし、あなたの体はヒトとはかけ離れたものになっているかもしれない——という包括的な幻想を創造する手段である。そして、認知と感覚という面から人間とは何かを追求する最先端の道具でもある[10]。

1984年に最初のVR研究開発会社、VPLリサーチ社を立ち上げた、科学者・エンジニア・ミュージシャン・作家のジャロン・ラニアーは、上記に付け加え、それが「あなたを他者の立場に立たせ、願わくは共感を増す方向にもっていくメディア[11]」だとも定義した。確かに、未来主義的な作品が主流を成していた前世紀末に比べて、VRの第2の波と言われる近年は、より日常的な次元で体験者の身体感覚にアプローチして、他者に対する共感の(不)可能性を問う作品が多数見受けられる。その例として、路上で人を死ぬまでバットで殴打するアーティストの姿を観客に強制的に目撃させて波紋を呼び起こした、ジョーダン・ウルフソンの《Real Violence》(2017)を取り上げることができよう。

修士課程で工学部のコンピュータ・ビジョン研究室に在籍していた筆者はHMDという装置に対して軽い嫌悪感を覚えている。それは、文字通り仮想の現実を体験するために甘受しなければならない現実の不自由さと、機械に自分を委ねる行為に対する反感に起因する。単なる「慣れ」の問題かもしれないが、個人的には装置の重さと視界の制限による圧迫感、装置が示す視聴覚情報に没入している人を周りが見た時に感じる滑稽さ、体験者自身が感じる恥ずかしさが、未解決のまま残っているという印象を拭えない。これらの欠陥が感覚と切り離せないものだからこそ、《ヴォイス・オブ・ヴォイド – 虚無の声》がVR体験における「観客の身体性」をどのように設計しているかに注目する必要がある。コロナ禍による入国制限により、図らずもテレプレゼンス(遠隔現前)の形でYCAMとの共同制作を行ったホーが、日本側のテクニカルチームと意見を調整する中で絶対譲らなかったことは、VR装置のケーブルとコントローラーの排除だったそうだ。「歴史への関与を表現するにあたって、可能な限り観客の能動性を担保しかったからだと思います」と、この作品のテクニカル・ディレクションを担当したYCAMインターラボの大脇理智は言った[12]。要するに、作家が技術的な安定性より体験者の身体的な自由度を優先したということだろう。

素朴に驚いたのは、目の疲労から目眩や嘔吐までの副作用を伴うVRを用いた作品では例外的な体験時間の長さである[13]。HMDを通して見る映像の再生時間は、茶室だけで約2時間30分で、監獄と空と座禅室を含むと3時間以上にもなるらしい。さらに、一部の文献は朗読が終わっても環境音が続くため、VR体験時間は原理的には無制限だということになる。茶室の映像の長さは、そこで朗読される座談会「世界史的立場と日本」の記録全文が無編集で使用されているためである。しかも、この茶室での出来事は映画館で見る長編映画と同様、「早送り」や「巻き戻し」が利かないリニアな時間軸の中で提示されている。映像作品をどこからどこまで見るかの判断が観客一人ひとりに委ねられている現代美術の文脈においては、尺の長さ自体はさほど問題にならないかもしれない。だが、映像の「再生」のトリガーが観客の身体となっている点が、一般的な映像作品との決定的な相違点であり、また同じ事実が作品をゲームへと接続させている。その体験は、どのようなゲーム的ルールと結びついているだろうか。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

畳の上に座って体験をはじめると、先ほどスクリーンで見た茶室の風景が映し出される。その画面のアングルと目の前の机に置かれた紙から自分の座っている場所が4人の座談会を記録した速記者の位置だということがわかる。VRの体験者によく観察される「無意識的に自分の手を見下ろす」行動をした体験者なら、自分の仮想の手と鉛筆を見て、これがある種のロールプレイングゲームの設定だということに気が付いただろう。その速記者の役割を演じて、何かを書くかのような手の動きをすると、目の前の座談会が聞こえてくる。

最初の議論を主導するのは高坂と鈴木で、このような内容が語られている。

高坂 卽ち世界歷史の上における日本の使命は何かといふ點になると、西洋のどのやうな思想家からも、無論教へられるわけにはゆかない。そのためには日本人が日本人の頭で考へなければならない。それが現在日本で、世界史の哲學が特に要求されてゐる所以だと思ふ。(中略)ものの考へ方も大分變わってきてゐる。哲學といふのは、歷史が動いてゆく中で、自分が坐つてゐる位置をはっきりさせて、そしてどういふ方向に進んでゆくかといふことに示唆を與へる學問になつてきてゐる。(中略)もう一歩進んで、歷史的に變動するものに對し方向を與へる學問になつてゐる。

会話がどんどん展開されていく一方、4人の人物は小さな動きを反復しているだけなので、観客の意識は自然と見ることよりは、声を聞くことと手で書くことに集中していく。声を聞きながら同じ動きを反復している間に疲れてきた手の動きを止めると、頭の中で響くような独り言が聞こえてくる。これは、速記者としての仕事に専念している間は聞こえない、大家自身の声であり、呟かれるのは前述した『アジアの砂』に収録された短歌の一部である。2021年の体験者にとってはどちらも過去に属するが、座談会の視点からすると30年後の未来である時間に属する大家の短歌は、自分が目撃してきた戦争の悲劇と、それに対して何もできなかった自分自身について嘆いている。戦場体験皆無の若い学者たちが戦争の「方向づけ」について語り合う座談会を記録しながら、「大家が何を感じたかはわからない」という、作家のスタンスはここでも変わっていない。その反面、大家をプレイしている体験者は、大家と同じ状況に置かれた自分の主観を無視して座談会を聞くことができない。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

体験者が姿勢を低くすると画面がゆっくりと垂直に沈み、やがて暗鬱な監獄の風景が目の前に広がる。地面に着くと、そこからは水平方向に移動、ウジムシの蠢く汚い独房に横になっている人物の視点に切り替わる。監獄の場面で観客が出会うのは、共産主義との関与で投獄され、栄養失調と疥癬による腎炎で獄死した三木清(1897-1945)と戸坂潤(1900-1945)、そして彼らの著作である。その著作のひとつである三木の「支那事変の世界史的意義」(1938)は、昭和研究会で行われた談話の筆記本を三木自身が校閲した原稿である。この研究会は、当時支那事変と呼ばれた日中戦争の勃発直後の1937年に首相となった近衛文麿の私的政治研究団体であり、三木の講演は同研究会の「東亜共同体論」の基礎になった[15]。体験者の耳に聞こえてくる「斯くして東洋の統一は、日本民族に与へられた世界史的な課題である[16]」という雄弁と、眼に映る獄中の衰弱した男の姿は、残酷なほど対照的である。第二次世界大戦をリベラリズム、ファシズム、コミュニズムの対立を乗り越えて「世界を統一する思想」を生み出す方法だと期待し、支那事変の意義が空間的には「東洋の統一」、時間的には「資本主義社会の解決」だという、かつての三木の主張[17]は、先を予見できない人生と歴史のアイロニーだといえよう。

体験者が体を起こして立ち上がると、茶室を通り抜けて空へと垂直に上昇することができる。その青空に浮遊しているのは、ガンダムのザクを連想させるメカの部隊であり、体験者の視点はその中の1台の操縦者の視点と重ねられる。まるで神の声のように上空から聞こえてくるのは、田辺が京大で行った「死生」という公開講座の朗読である。死生に対する態度を、自然として死を見る立場、死を積極的に問題として考えて自分の存在を自覚する立場、実際に死ぬという実践的立場に分けて説明する田辺の講座に対して、筆者は怒りを抑えられなかった。この講義が行われたのは、戦況が激化していた1943年5月19日であり、その主な受講者が徴兵猶予が解除され出陣する文系の学生だったからだ。強制的に死の危機に向き合わされる青年たちに向けて、「決死」を再生、復活、真の自由だと美化し、「國に身を捧げることにより神にふれ、神につながる[18]」と語る田辺には全く同意できない。しかしながら、筆者が経験した動揺は、教授として、学者として許されない田辺の言動に対する怒りだけによるものではなかった。それは、ジャパニメーションの引用であり、殺傷武器の表象でもあるメカの部隊が徐々に風化され消えゆき、青空と白い雲だけが広がる景色と、メカという身体を失ったまま意識として残った自分が置かれた状態にも起因していた。この身体と意識の分離は、田辺の声に対して激しく反発する頭と、特攻隊の死を比喩的に描いた映像から悲壮美を感じてしまう心の間の分裂にも酷似していた。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

声から文字へ、そして再び声へ

視覚は分離し、音は合体させる。(中略)音は、聞く者の内部に注ぎ込まれる。(中略)聞くときには、同時にそして瞬時に、あらゆる方向から音が集まってくる。つまり、わたしは、自分の聴覚の世界の中心にいる。その世界はわたしを取りかこみ、わたしは、感覚と存在の一種の核の位置にいる[19]。

W-J・オングは『声の文化と文字の文化(Orality and Literacy)』(1982/1991)で、テキストを書く行為が、本来声として話される言葉を聴覚的な世界から視覚的な世界に移動させ、視覚的空間の中で再構成するものであり、それによって話と思考両方が変化し、さらに印刷が言葉を決定的に空間に根付かせると書いた[20]。「永遠に時期尚早であるという意味での究極のメディアテクノロジー[21]」だとされるVRを用いて、《ヴォイス・オブ・ヴォイド – 虚無の声》は、歴史記録という文字の空間に根付いていた言葉を掘り起こし、再びもうひとつの声の世界を再構築して、観客をその中へ招いている。

VR体験者の人数に限りがある会場で、作品全体を鑑賞することは決して容易なことではない。それにもかかわらず、ホーが編集を加えずにテキスト全編を収録した理由が知りたくて、絶版となった『世界史的立場と日本』を古本屋で入手して読むことにした。オングの指摘通り、活字化された言葉は、声として聞いている時とは全く異質なものとして読まれ、何か喉に詰まるような感覚によって、筆者の読書は何度も何度も中断された。

この本が重要な文献であることには疑いの余地がない。日本には明治維新前の近代と明治維新後の近代というふたつの近代があり、それらが「非連續的に連續してゐる」という高山の観点[22]と「連續のうちに非連續があり、非連續のうちに連續がある」という西谷の考え方[23]、西洋の技術的世界観は近代的だが、技術を信頼すぎていると4人が口を揃えて批判する場面[24]、哲学と現実の問題を隠喩的に議論する次の場面など、知的な刺激を感じることができる箇所は数え切れないほどある。

高坂 變な話だがね、學生時代、哲學をやるといふと、親類のものが驚いた、華嚴の瀧に飛込まれたりしちや大變だとね。(中略)實際、そんなにまで哲學を現實の生活から切り離して見てゐた。

(中略)

西谷 同時に僕自身哲學には華嚴的な、つまり華嚴の瀧的な一面もあつてよささうに思ふ。

鈴木 えゝ? 華嚴の?……

西谷 華嚴的ですよ、但し華嚴經的ぢやなくて、僕のは華嚴の瀧的なんだな。

(一同哄笑)

高坂 それはさうだ、そいつがないと哲學が本物にならない。眞劍にならない。

高山 その華嚴の瀧的ね、個人と絶對が結びつくといふ行き方に、歷史的世界といふものを内容としたやうな華嚴の瀧にするといい。華嚴の瀧に世界史を流し込んで日本精神の巖頭から飛込むといい[25]。

ところが、座談会の終盤でドイツの歴史家ランケの言う、歴史の推進力の概念を引用しながら武力戦争を道徳的な力の力学だと正当化する場面や、その力の主体となる国民と国家を論じる場面における差別的発言は、個人的には非常に暴力的に感じられるものである。

高山 戰争といへば直ぐ反倫理的だ、倫理と戰争とは永遠に結びつかぬものだといふやうに考へられる。かういふ考へは倫理といふものを單に形式主義的なものにしてしまふ。(中略)戰争の中に道義的なエネルギーがある。(中略)ドイツが勝つたといふことは、僕はドイツ民族のもつ道義的エネルギーが勝つたことだと思ふ(中略)國が亡びるのは實は國民の道義的エネルギーが枯渇したといふことに基くんだ[26]。

展示の冒頭で「声」は、「彼らが自分の思考の可能性に興奮している様子を、私は想像します」と言ったが、まさにその通りで、後半になればなるほど座談会は熱気を帯びてくる。

高坂 現在は廣い東亞の全體を地盤としてもつてゐる、支那から南の方の島々まで擴がつてゐる。そこに現實のモラリッシェ・エネルギーを發顕してゆく地盤がある。(中略)日本は今言つた風な意味でもつて、かかる原理を見出すことを世界史によつて要求されてゐる、後ろから押されてゐる、世界史的必然性を脊負つてゐるといふ氣もするんだ[27]。

(中略)

高山 歷史といふものは凡てさういふものだと思ふ。事變の進行とともに現實の意味が創造されてくる。さういふ意義を創造するのが我々の働きなんだ。支那事變を生かすも殺すも我々今後の働き如何にある[28]。

やがて座談会は、最後に「天國と地獄との境に歷史というものがある」という高山の言葉を受けた、高坂の次の言葉で結ばれる。

高坂 西田先生も先日言つてゐられた、世界歷史は人類の魂のプルガトリオだ、浄罪界だ、(中略)人間は憤る時、全身をもつて憤るのだ。心身共に憤るのだ。戰争だつてさうだ。天地と共に憤るのだ。そして人類の魂が浄められるのだ。世界歷史の重要な轉換點を戰争が決定したのは、そのためだ。だから世界歷史はプルガトリオなのだ[29]。

筆者が全身を持って憤りながら読んだ言葉を、読者はどのように受け止めるのだろう。座談会の映像がリニアの時間軸に置かれているということは、約2時間以上VRを体験していない観客は、これらのような発言を直接耳にすることができないことを意味する。さらに掲載本の絶版という現実的な条件を考えると、作品の深層の「闇」まで覗きこんだ観客の数は少なかったのではないかと思われる。冒頭の「声」がこの締めの言葉の一部を引用するが、それはやはり4人が言葉を交える中で出てくる発言とは異なる響きを持っていた。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

この作品には、VR体験者が全く動かないことによって入れる、もうひとつの時空間が隠されている。それは1938年に行われた西田の「日本文化の問題」という公開講座の抜粋が聞こえてくる座禅室である。微動たりともすれば座禅室の風景は一瞬に消えてしまうので簡単ではないが、呼吸と姿勢を整えて動かないことに集中すると、灰色の幾何学的空間が無限に広がる。高齢の男性の声で朗読される、すべてが「…でなければならない」で終わる文章の羅列を聞いていると、その人から何かの指導を受けているような感覚さえ覚える。耳で聞くだけで理解するには難解すぎる文章だが、本来の文脈から離れて、体験中のVRや作品の世界観を考えながら聞いてみると、また別の意味として読まれることが興味深かった。

絕對矛盾的自己同一の世界は、過去は既に過ぎ去つたものでありながら未だ過ぎ去らぬものであり、未來は未だ來らざるものでありながら既に現れて居るものであり、現在が過去未來を包む世界、時が對立するものの統一として何處までも空間的なる世界、逆に空間が力の場として何處までも時間的な世界でなければならない[30]。

西田の講義は、作中に取り上げられた文献の中でもっとも難渋な内容であるが、1940年に単行本として出版された際に4万部以上の売り上げを記録したそうだ。この事実から当時の日本社会における京都学派の権威と影響力を推察することができよう。冒頭のスクリーンで「声」は、西田が終戦直前の1945年6月7日に亡くなったことに触れ、続いて次のように言う。「彼の声が肉体を離れて発出し、様々な場面の裏側から、弟子たちの活動に、浸透してゆくさまを、私は想像します。」そういえば、この作品の中で西田と田辺は3DCGのキャラクターで視覚化されず、すなわち肉体を持たず、「言葉=声」として存在する。「國家は單なる道徳的當爲ではなく、ランケの云ふ如く道徳的エネルギーでなければならない[31]」などの断片的な発言だけでなく、師弟間に共有されている思想は随所で確認される。西田のレトリックと概念は、まるですべての矛盾を飲み込む深淵のようだ。それは例えば、皇道の覇道化と帝国主義化を戒めるべきこととしながら、同時に次のように説くことを可能にするのである。「我々は我々の歷史的發展の底に、矛盾的自己同一的世界そのものの自己形成の原理を見出すことによつて、世界に貢獻せなければならない。それが皇道の發揮と云ふことであり、八紘一宇の眞の意義でなければならない。[32]」そして同じ思考は、西谷の言説に見事に継承されている。

わが国が現在直面してゐる課題は、いふ迄もなく世界新秩序の樹立と大東亜の建設といふ課題である。国家総力の集中、とりわけ強度な道徳的エネルギーが現在必要とされるのも、この課題を実現せんがためである。然るに大東亜の建設は、わが国にとって植民地の獲得といふやうなことを意味してはならないのは勿論であり、また世界の新秩序の樹立といふことも正義の秩序の樹立の謂である。これは或る意味で世界史的な必然であるが、同時にその必然がわが国に使命として荷はれてゐるのである[33]。

単行本『世界史的立場と日本』には、出版に当たって1943年2月1日の日付で、4人が連名で書き下ろした「序」が収録されている。そこには、1942年11月26日の座談会の時点では予め決められた主題がなかったこと、雑誌『中央公論』の1月号に収録された座談会の記事の校正がほぼ終わろうとしていた時に戦争が勃発したこと、『世界史的立場と日本』という題名は座談会の「後に」つけられたことなどが明らかになっている。「我々は言ひ表し難き感激と覺悟の中に、我々の思索が嚴肅なる世界史的現實によつて裁かれるのを見守つてゐた。[34]」引き続き、彼らは当時受けていたふたつの批判にも言及している。彼らの立場に日本的主体性が欠如するという批判に対しては、「ただ日本の主體性は獨善的、獨斷的たるべからざることを理論的に闡明せんとした」、「我々が世界史的必然性と呼ぶものは、もとより單なる自然的必然性ではなく、日本的主體の自覺と實踐を通じて展開される主體的必然性であり、同時に世界史的當爲の意義を兼ねるもの」だと説明した。そして、日本の現実を美化しすぎているという批判に対しては次のように答えた。「我々は日本の眞理性がまざまざと大東亞戰争を通じて現に展開しつつあるのを信ずると共に、かかる眞理性を實踐することによつて現實の歪みが正されることを確信するものである。[35]」逆説的に、彼らが「単一の解決策を追求し、それゆえに失敗した」理由は、この確信を全く疑わなかったからだろう[36]。

注目に値するのは、「もとより座談會なる形式の示す如く、その時々我々の思索の暫定的、對話的な未熟な所産にほかならない[37]」という、形式上の限界を承知した上で、自分たちの発言をほとんどそのまま出版した点である。これは、言葉が書物の形で残ることの意味を誰よりよく理解している学者として、勇断だったとしか言い様がない。そして同様に、戦後に京都学派に対する批判の根拠となった彼らの言葉を当時のまま現代に召喚した、ホーとキュレーターの吉﨑和彦をはじめとする制作関係者全員にも「勇気」が必要だったのではないかと思う。実際、実存した人物を他人が演じることの倫理性について作家に質問した観客がいた。まず、彼らの発言が公的なものだったことを指摘した上で、ホーは自分というチャンネルを介して彼らの言葉に息を吹き込む過程で常に心がけていた「丁寧さ」に言及した。また、ドラマトゥルクを担当した新井知行は、演劇関係者に声の演技を依頼した理由が、イデオロギー的なメッセージを観客の耳に直接入れる行為の倫理的な問題に対して誰より自覚的な人たちだからだと敷衍した[38]。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

歴史に対する個人の想像力

結局のところ、「声」が示唆するホーの視座というのは、歴史に対する単一の解釈ではなく、そっと寄り添うようにささやきながら「距離」に対する省察を促すもの、一人ひとりの「歴史に対する想像力」に賭けるものであった。こういうと、「想像力」とは現代美術のクリシェではないかと、がっかりする読者がいるかもしれない。だが、この言葉を引き出すまで、筆者には「勇気」が必要だった。この作品について考えることが、個人的には痛みを伴う学びほぐし(unlearning)の経験であったからだ。それは、無意識の中に内面化されている自国の歴史教育と向き合うことであり、それを意識的に一旦横に置いて、自国を植民地化した隣国の帝国主義と、それを確信的に支持した個別の知識人の言葉に丁寧に耳を傾けてみること、その後に自分でもう一度考える過程であった。例えばそれは、感情的に動揺しながら聞いていた田辺の「死生」をテキストで読んで、それが全く同じ言葉でありながらも、扇動的どころか、むしろ冷静で論理的であることに驚かされることからはじまり[39]、自分たちに迫ってくる死の意味を切実に必要としていたはずの男子学生たちの立場と彼らに向けてなんらかの哲学的な答えを与えようとしていた田辺の立場を、さらに一歩進んで田辺にとってはそれが彼の「懺悔」だったかもしれないと「想像する」ことである。

出陣学徒に死生を講ずる田辺元我が見たり圧する学の権威をも

死を講じ学徒動員に征かしめき誰かいう血を噴く哲学なりと

出陣学徒送辞後沈黙をつづけしとさらに聞く死に至る田辺元

必至なりし学の路線か国とともに敗れ去りたりその学も人も

今こそ惜しきわが田辺元速記録大学に蔵われていずべともなし

日本語の負える悲しみに思い寄り湧くがごとき日あゆみおりつつ

大家増三「死生を講ずる」[40]

三木と同様、横たわった姿勢で入る監獄のVR空間で聞こえる最後の文献、戸坂の「平和論の考察」は、支那事変が起きた1937年に書かれた。作中の他の文献が、座談会、大学講義、政治談話という話し言葉が活字化されたものを、再び観客に「読ませた=耳で聞かせた」のに対して、この原稿だけは最初から「読まれる=目で見られる」ために書かれたもので、検閲を視覚的に暗示する伏字が多数施されている。

東洋の永遠の平和のためには、東洋の一時的な戰争や事變は又やむを得ないものと考へられる。(中略)國外に通用する論理も國内に通用するとは限らぬ。國家といふカテゴリーはそれ程論理外の絶對的價値をもつてゐる。かくて支那事變は全く、日本の對外的永遠平和主義の現れでしかなく、國内社會平和主義の國外的な反顚に他ならぬ。社會主義に對する國際正義なるものが即ちこれだ。國内社會正義については色々と辯じ立てる日本主義文化理論をもつ日本であるが、支那事變についての國際正義を辯じ立てる文士達の纏つた聲をまだ聞かないのは、少し意外である。 はもう少しこの問題について、文士達を教育する必要があらう。(中略)吾々は日本人であつて、他の國民でも他の民族でもない。吾々にとつては日本は主だ。これに對するものは客だ。この主客の區別さへ心得ておけば、支那事變といふやうなものが一つの平和現象であるといふことは、明朗に理解出來ることなのだ。(中略)平和主義といふこの日本的論理が、國際的に通用するためには、他ならぬ ばいゝのである。つまり日本的論理は、自分の客觀的通用のために、 を必要とするのである。平和主義がなぜ戦闘、 とならねばならぬかゞ、こゝで初めて判る。——平和は自分自身のために必要なのだ[41]。

戸坂は本当に自分の書いた通りに考えていたのだろうか。それはそうかもしれない。しかし筆者には、これが自己検閲を演じている偽悪的なテキストのように見える。もしかしたら、そう見てしまうところが筆者の視座の限界かもしれない。言論統制の打破を目標に創刊された雑誌『自由』[42]に掲載されたからという理由だけで断定することはできないが、少なくとも「それがある種の両面性を持つように設計されていて、言葉に表面と裏面があるかのように読めるかもしれません」という、「声」のコメント通りだと思う。なぜなら、このテキストを反語と逆説として読解する場合には、他の国民、他の民族という客=他者の立場から平和の問題を考えることのできない日本的論理は国際的に通用しないと、自分自身だけのための平和は平和ではないと、そう訴えかけているとも解釈できるからである。戸坂が読者に、ホーが観客に対して期待しているのは、それぞれが「空白=ヴォイド」を想像力で補うことかもしれない——この作品を通して接した京都学派の言説における「空白」とは、まさに他者に対する想像力にほかならなかった。

展覧会初日にオンラインで中継された制作関係者のトークによると、制作過程で大きな転換点となったのは、「ところで、この座談会を記録していたのは誰だったか」というホーの問いだったそうだ[43]。もし歴史記録の主体である大家益造という存在と大家の視座に光が当てられなかったら、《ヴォイス・オブ・ヴォイド – 虚無の声》は全く異なる作品になっていただろう。その場で、ドラマトゥルクの新井[44]が、大家のことをこの作品の「良心」のような存在だと形容したことが印象的だった。数ヶ月後に「良心」という表現について質問したところ、新井は少し苦笑しながら、自分にはそういう正しさを求めてしまう傾向があるかもしれないと言った[45]。どこか、短歌の中の大家の声と重なって聞こえる答えだった。

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声》2021年 撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

*1 京都学派アーカイブ(https://www.kyoto-gakuha.org/about/thekyotoschool.php)□

*2 ホー・ツーニェン「空虚の彼方へ」(2)(https://www.art-it.asia/top/admin_ed_feature/212293)□

*3 酒井直樹著、高橋原訳「序 パックス・アメリカーナの下での京都学派の哲学」、酒井直樹・磯前順一編『「近代の超克」と京都学派 近代性・帝国・普遍性』以文社、2010年、4頁。□

*4 これらの作品は、展覧会「ヴォイス・オブ・ヴォイド-虚無の声」の関連イベント「ホー・ツーニェン映像作品選」の一環として、6月26日と27日に山口情報芸術センターで上映された。□

*5 この座談会の後、翌年の1942年まで同じメンバーによる「大東亜共栄圏の倫理性と歴史性」と「総力戦の哲学」という2回の座談会が追加で行われた。この作品には、戦争が本格化される前に行われた第1回の座談会の全文が使われている。4人による全3回の座談会は、1943年3月に『世界史的立場と日本』という単行本で出版されたが、一部の遺族の反対のため復刻されず、現在は絶版となっている。□

*6 実際、茶室、空、監獄のシーン、それぞれ2枚で構成された6枚のスクリーンは、7分45秒という同尺になっている。□

*7 大島は、原水禁運動など平和と民主主義を掲げた戦後の思想運動は「体制外からの体制批判」であるのに対して、京都学派は「体制内での体制批判」だったとし、日本の置かれた時代の状況の相違から結果として逆になったとはいえ、両者は政治や戦争の問題にコミットしているという面では同じだと主張した。大島康正「大東亜戦争と京都学派-知識人の政治参加について-」、森哲郎編『京都哲学選書第十一巻 西田幾多郎西谷啓治他「世界史の理論」』燈影舎、2000年、274〜304頁。初出は『中央公論』1965年8月号。□

*8 大家増三「渦の所在」より。『歌集 アジアの砂』そろばんや書店、1971年、93頁。□

*9 VRの芸術的応用の起源は、ワーグナーの「総合芸術論」(1849)まで遡るという観点もある。Randal Packer, Ken Jordan (eds.), Multimedia: From Wagner to Virtual Reality, W W Norton & Co Inc, 2001□

*10 ジャロン・ラニアー著、谷垣暁美訳『万物創生をはじめよう:私的VR事始』みすず書房、2020年、1頁。原著は、Jaron Lanier, Dawn of the New Everything: A Journey Through Virtual Reality, The Bodley Head, 2017□

*11 同上、付録1、6頁。□

*12 2021年6月26日のヒアリング。2018年に大脇はアーティストとして、VRを用いたインスタレーション《The Other in You—わたしの中の他者》をYCAMと共同制作発表した。□

*13 前述した《Real Violence》の体験時間は2分25秒。□

*14 高坂正顕、西谷啓治、高山岩男、鈴木成高『世界史的立場と日本』中央公論社、1943年、4〜7頁。□

*15 菅原潤によると、「支那事変の世界史的意義」をはじめとする三木のアジア関連議論が「東亜共同体論」と呼ばれるようになった契機は、「東亜新秩序声明」とも知られる第2次近衛声明に呼応して、昭和研究会立ち上げから主要メンバーだった政治学者の蠟山政道が雑誌『改造』に「東亜共同体の理論」を発表したことである。菅原潤『京都学派』講談社、2018年、112〜113頁。□

*16 三木清「支那事変の世界史的意義」『批評空間』第2期第19号、太田出版、1998年、36頁。□

*17 同上、34、36頁。□

*18 田辺元「死生」『田辺元全集 第8巻』筑摩書房、1964年、260頁。□

*19 W-J・オング著、桜井直文、林正寛、糟屋啓介訳『声の文化と文字の文化』藤原書店、1991年、153頁。□

*20 同上、179頁、253頁。□

*21 ジャロン・ラニアー著、谷垣暁美訳『万物創生をはじめよう:私的VR事始』みすず書房、2020年、287頁。□

*22 高坂正顕、西谷啓治、高山岩男、鈴木成高『世界史的立場と日本』中央公論社、1943年、26、29頁。□

*23 同上、61頁。□

*24 同上、40〜41頁。□

*25 同上、93〜96頁。□

*26 同上、102、104頁。□

*27 同上、125〜126頁。□

*28 同上、127〜128頁。□

*29 同上、130〜131頁。□

*30 西田幾多郎『日本文化の問題』岩波新書、1940年、55頁。□

*31 同上、131頁。□

*32 同上、82頁。□

*33 西谷啓治「「近代の超克」私論」河上徹太郎、竹内好ほか『近代の超克』冨山房、1979年、32頁。西谷は、座談会に参加した4人の中で唯一公職追放後に京都大学へ復帰した人物でもある。□

*34 同上、2頁。□

*35 同上、6頁。□

*36 京都学派が海軍に協力して、陸軍の主導によるアメリカとの戦争を反対した事実を踏まえても、「大東亜戦争」自体を支持したことには変わらない。ホー・ツーニェンとの対談(2019年10月13日、あいちトリエンナーレ)における浅田彰の発言を参照。「京都学派は海軍に近く、陸軍のあからさまな全体主義・帝国主義に対して最低限のリベラリズムを守ろうとしたのだ――そういう見方はある程度は正しいものの、大きく見れば海軍も陸軍と同罪であり、京都学派も同様だと言わざるを得ません。」(https://icakyoto.art/realkyoto/talks/82230/)□

*37 同上、4頁。□

*38 2021年6月27日のトークセッション。演劇関係者が声を提供した人物は、西田、田辺、三木、戸坂、大家であり、高坂、西谷、高山、鈴木の4人の声はプロ声優が担当した。□

*39 「死生」の記録は田辺本人によるものではなく、『京都帝國大學新聞』の学生記者が記録し、大島が確認をした記事と、講義の前に田辺が副手だった大島に依頼した記録というふたつのバージョンが存在する。大島康正「解説」『田辺元全集 第8巻』筑摩書房、1964年、472〜473頁。この作品に使用されたのは大島が文責となったバージョンである。□

*40 大家増三『歌集 アジアの砂』そろばんや書店、1971年、102〜103頁。□

*41 戸坂潤「平和論の考察」『自由』第1巻第10号、1937年10月号、自由社、30、32〜33頁。この伏字は、VR体験の中では声の検閲に使われる電子音に差し替えられている。□

*42 「戦時特別編集号」だった同誌の編集後記を引用しておく。「八月、九月と引き續いて當局の忌避にふれ、削除の命を受けた吾々は、先づ讀者諸氏に御迷惑を掛けた事をお詫びしておく。吾々としても、敢えて當局に抗しようとは思つてない。それ程小兒病的ではない積りだ。併し、飽く迄も嚴正な批判の眼を持つて時代の推移を眺め、正しい結論を下さうとするのが吾々の本來の任務である。吾々は決して本を賣つて不當なる利益を得んとするのではない。今日こそジアーナリズムが斯る意圖を以つて、その本務を遂行すべき時代ではないのか。新聞然り。雜誌然り。」同上、176頁。□

*43 2021年4月3日のアーティストと制作チームによるトーク。□

*44 新井は辻井美穂と共に翻訳をも担当。『世界史的立場と日本』に収録された3回の座談会は、David Williams, The Philosophy of Japanese Wartime Resistance, Routledge, 2014に英語で収録された。ただ、肝心な「序文」は省略されており、訳語の選択の面でも研究書としての客観性は疑わしい。同書に対するホーの見解は次を参照(https://www.art-it.asia/top/admin_ed_feature/212133)。□

*45 2021年6月27日のアーティスト、ドラマトゥルクとのトークセッション。□

(※2022年3月7日、英語版翻訳過程に一部修正。)

馬定延|Jung-Yeon Ma

1980年ソウル生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科修了(博士・映像メディア学)。著書『日本メディアアート史』(アルテスパブリッシング、2014)、共編著書『SEIKO MIKAMI: 三上晴子-記録と記憶』(NTT出版、2019)、論文「光と音を放つ展示空間—現代美術と映像メディア」(『スクリーン・スタディーズ』東京大学出版会、2019)、「パノラマ的想像力の作動方式」(『To the Wavering』ソウル市立美術館、2020)、共訳書『Paik-Abe Correspondence』( Nam June Paik Art Center, 2018)、『田中功起:リフレクティヴ・ノート(選集)』(アート・ソンジェ・センター+美術出版社、2020)など。現在、関西大学文学部映像文化専修准教授。

取材協力:山口情報芸術センター[YCAM]

ホー・ツーニェン「ヴォイス・オブ・ヴォイド−虚無の声」

2021年4月3日(土)- 7月4日(日)

山口情報芸術センター[YCAM] スタジオA

https://www.ycam.jp/events/2021/voice-of-void/

企画担当:吉﨑和彦(山口情報芸術センター[YCAM]キュレーター)