2022年2月2日に構想約40年を経て、大阪中之島美術館が開館。6,000点を超えるコレクションから厳選した約400点の作品を、同館とのかかわりを盛り込んだ「ものがたり」形式で紹介する。

2022年2月2日に構想約40年を経て、大阪中之島美術館が開館。6,000点を超えるコレクションから厳選した約400点の作品を、同館とのかかわりを盛り込んだ「ものがたり」形式で紹介する。

1990年代に新しい具象(ニュー・フィギュラティヴ・ペインティング)の作家として注目され、ともに意識しながら制作をつづけてきたO JUNと長谷川繁の二人展を開催。

同館が所蔵するアンディ・ウォーホルやナムジュン・パイク、ヨーゼフ・ボイスら14人のアーティストによるドローイングやペインティング作品計160点と、本展のゲストアーティストとして招聘したさわひらきの映像作品と新作ドローイングで構成。

1960年代以降の日本のクリエイティブ領域を牽引し、80年代以降は「佐賀町エキジビット・スペース」を主宰するなど、幅広い表現を支えてきた小池一子の活動を振り返る展覧会。

.jpg)

1960-70年代に台頭した新しい美術動向の国際的な展開において重要な役割を果たしたドロテ&コンラート・フィッシャー夫妻の活動に着目し、同時代のミニマル・アートとコンセプチュアル・アートを振り返る展覧会。

.jpg)

2022年2月2日に日本におけるコンセプチュアル・アートの代表的な存在として知られる松澤宥の生誕100年を迎えるにあたり、その生涯をたどる回顧展を開催。

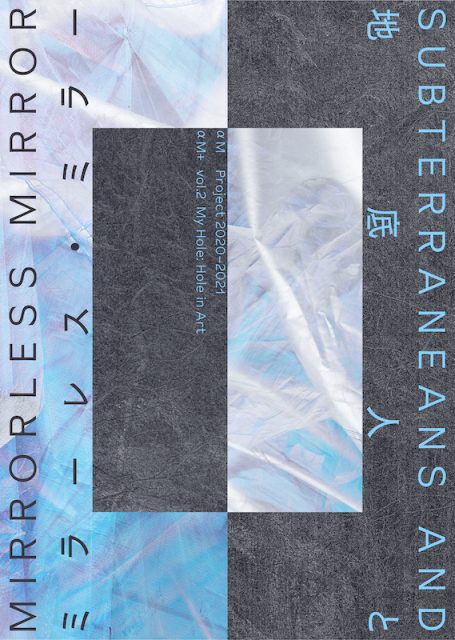

αM+の第2弾として、アーティストの石井友人と高石晃によるアート・プロジェクト「わたしの穴 美術の穴」による前後期二部構成の展覧会『地底人とミラーレス・ミラー』を開催。

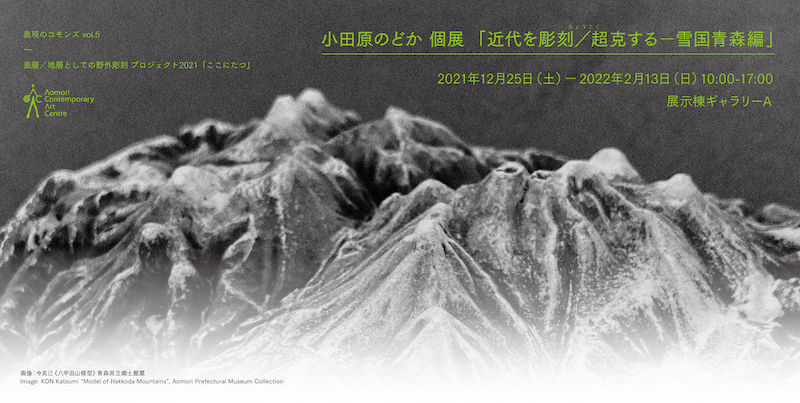

制作から執筆・出版まで、幅広い活動を通じて、彫刻のあり方を問い直し、日本の近現代史に潜む課題を浮き彫りにしてきた小田原のどかの個展を開催。

身体をキーワードに新たなパフォーマンスの形態を探る「Whenever Wherever Festival(ウェン・ウェア・フェスティバル)」が、東京・青山のスパイラルを中心に12月23日から26日までの4日間にわたって開催。

高知ゆかりの作家を紹介する展覧会シリーズ「ARTIST FOCUS」の第2回は、「記憶のケイショウ」をテーマに絵画を中心に様々なメディアを駆使してコンセプチュアルな制作を展開してきた平川恒太の個展。

絹糸を結んでは切るという行為を繰り返しながら、その素材の持つ歴史や文化的背景、展示会場の場所性などを「織り込んだ」空間を生み出してきた池内晶子の美術館初個展。

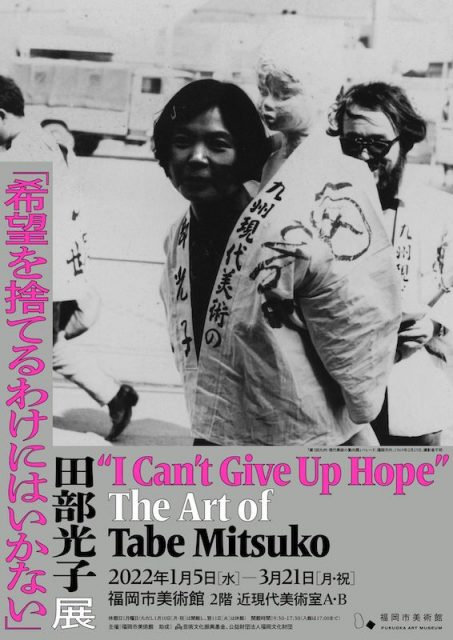

福岡の前衛美術集団「九州派」の主要メンバーとして活動、福岡の美術界だけでなく、女性たちをも牽引してきたアーティスト、田部光子の個展。