障害とアートとの関係をめぐり、<美術・教育・評価>と<アート・表現・批評>の違いや、2018年に施行された「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」を通じて論考する。

障害とアートとの関係をめぐり、<美術・教育・評価>と<アート・表現・批評>の違いや、2018年に施行された「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」を通じて論考する。

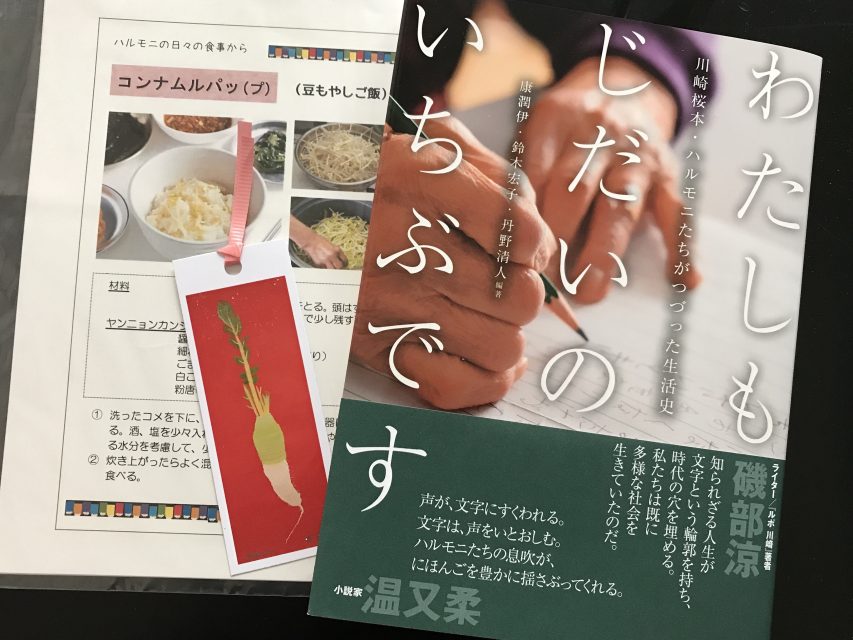

第16回(ゲスト:ハン・トンヒョン)―アーティストは「社会」を必要としている、のか 社会学者のハンさんから、田中さんへの2通目の書簡。「可傷的な歴史(ロードムービー)」をめぐる在日コリアンの友人からのことばも引きつつ、芸術における知識と信頼の関係、またそこでのフィクション性とノンView More >

1968年、「脱出計画」と冠した檄文で動き出した鳥取の前衛芸術家集団。地域の芸術シーンの閉塞的反復から脱する道を探ったそのまなざしを、東京五輪、大阪万博という大きな「反復」が迫る現在にとらえ直す。

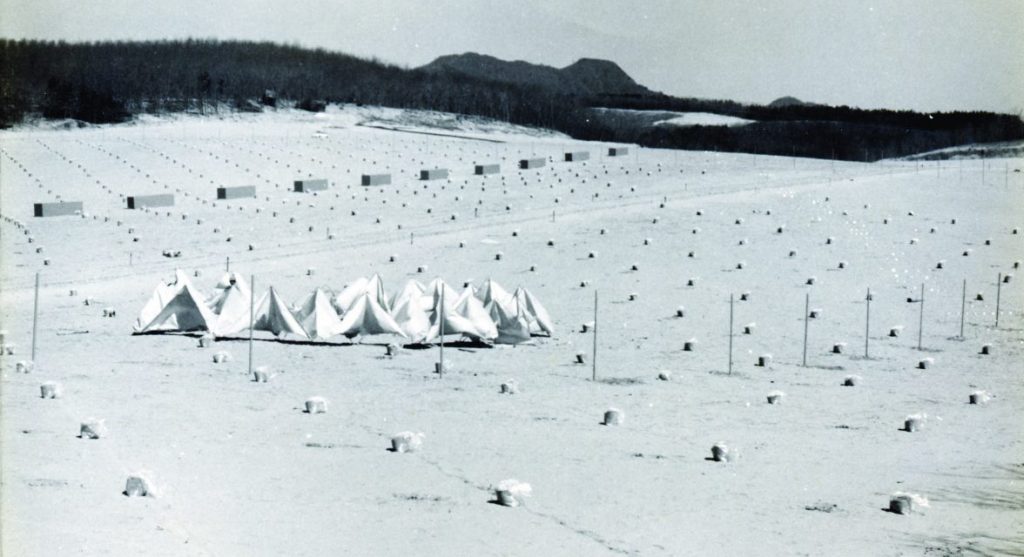

列島各地が災害に見舞われた2018年。筆者はこの年最後の寄稿で、60年前の災害の記憶を今につなぐ、ある展覧会をめぐって論考する。

第16回(ゲスト:ハン・トンヒョン)―アーティストは「社会」を必要としている、のか 社会学者のハンさんへ田中さんから2度めの書簡。ハンさんからの問いに応え、知識の共有が経験の共有を補完・代替できるかについて、作品「可傷的な歴史(ロードムービー)」での体験も通して綴ります。

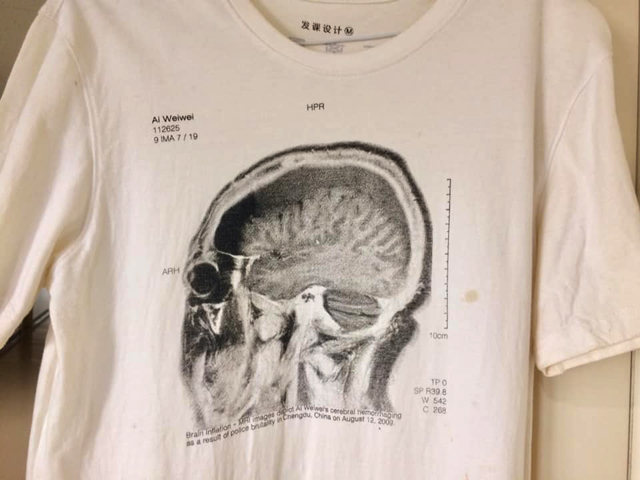

成都警察が艾未未を殴打した事件を描く「老媽蹄花」に関する対話 [1] 責任編集・翻訳 / 牧陽一 香港陽光華語衛視[china SUN TV]のインタヴュー(2010年6月11日)より 牧研究室のTシャツ(フェイクスタジオより) 香港陽光華語衛視(以下View More >

ビエンナーレ内展「現代山形考 −修復は可能か? 地域・地方・日本−」をめぐる論考。高橋由一・源吉親子らと山形の関係から、日本美術史の「修復」可能性を考える。

社会学者のハン・トンヒョンとの往復書簡。彼女の最初の返信は、自身が参加した田中作品を回想しつつ、異領域からの協働者・観察者・当事者として問いを投げ返す。

今回のゲストは社会学者のハン・トンヒョン。田中はまず、レイシズムに焦点をあてた彼の最新作に登場した彼女に、同作を起点にした問いを投げ、また問いを求める。

「山形ビエンナーレ2018」にて三瀬夏之介と宮本晶朗が企画した「現代山形考 −修復は可能か? 地域・地方・日本−」。同展が問う「修復」の射程を論じる。

極小の思考はドクメンタが閉幕したギリシア、そして、詩人サッポーのセクシャリティに由来して、以後それを示すための名称として知られることになったその島に向かう。約一年にわたって続いた特別連載最終回。

「国吉康雄と清水登之 ふたつの道」展を機に、両画家を見つめ直す論考後編。戦後も米国に留まった国吉の晩年の画業に、現代に通じる故郷喪失者の風景を見る。