第18回(ゲスト:馬定延)―アーティストへの質問、あるいは「これまで」と「これから」の間には何があるのか

映像メディア学研究者の馬定延さんとの往復書簡。締めくくりとなる田中さんからの手紙は、「公」開の「私」信ともいうべきこのやりとりに可能性を託しつつ、映像をめぐる馬さんからの問いに応えます。

件名:作ることの意味について

馬定延さま

お返事いただいてからずいぶんと時間が経ってしまいました。

季節は冬から春に変わりました。季節の変わり目は子どもにとっても大人にとっても体調を崩しやすい時期です。もうすこし早めに返信を、と思いながらずるずる締め切りを延ばしてしまったのは、子どもが風邪になってしばらく保育園を休んでいたこともひとつの理由です。

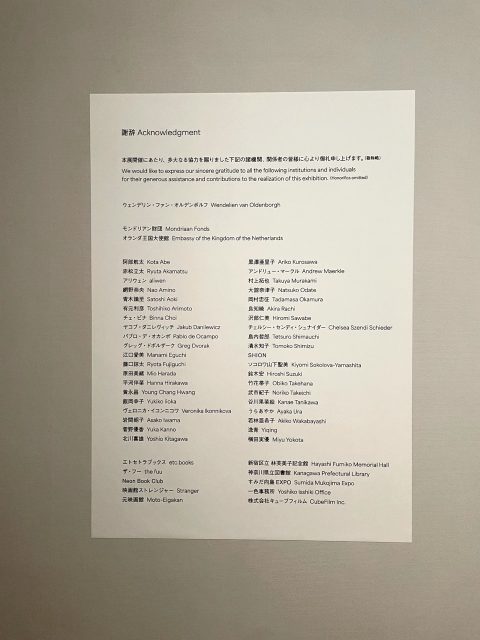

展覧会にいくとクレジット表記が気になってしまう。写真はウェンデリン・ファン・オルデンボルフ展の謝辞。

子どもたちはクラスのなかでウイルスや病気を共有します。鼻水を触った手でおもちゃを触り、ときに口にいれ、それらが共有される。風邪などのささいな病気になることは免れない。でもそうやって免疫機能を獲得していく。共に病気になり、共に強くなる。家族でもそう。娘が持ち帰った風邪に家族が順番に罹っていく。同じ空間を共有していることを強固に意識する瞬間です。体調の悪い子どもはぐずりがすごくて、不条理なぐらい「いやいや」が増します。ただでさえ2歳児はいやいや期なのでなかなか大変です。小さな子どもと共にいることは、もちろん同時に楽しさも入り交じる経験です。家で共に過ごすことで娘の成長に気づき驚くこともある。とくにいまは周囲の真似をして言葉をどんどん覚えていくから、ちょっとした言い回しが唐突に大人びていたりする。

そして、家で子どもと過ごしていると、そのなかで仕事の時間を持つことは難しい。ひとりで遊んでいたと思うと、相手がほしくなるようで、すぐにこちらにやってきてしまう。そんなとき、芸術的な思考は否応なく日常的な経験の中に埋没する。仕事に何も手を付けられず、寝かしつけをしているうちに寝落ちして一日が終わってしまう。

かつて谷川俊太郎が『世間知ラズ』のなかで生活と詩についてこう書いています。「女を捨てたとき私は詩人だったのか 好きな焼き芋を食っている私は詩人なのか 頭が薄くなった私は詩人だろうか」。マッチョな表現はともかく、彼は自分が詩人と呼ばれることを自虐的に俯瞰してます。育児生活のなかに埋没していると、ぼくも果たして自分が何者なのか分からなくなる。ぜんぜん芸術について考えていないし。それでも、なぜひとは作ろうとするのでしょう。それでもなぜ芸術はあるのでしょう。

馬さんが前回の最後に書いていた懸念、つまり今回の手紙のやりとりがひとりのアーティストの問題へと収斂してしまうことですが、確かにそうかもしれません。でも手紙とは本来二者間でやりとりされるもので、それがこうして公開されていることにそもそもの構造的なねじれがあります。パーソナルなやりとりがパブリックに開かれているわけですから。それでもぼくがこの往復書簡をつづけているのは、開かれを意識して書かれる閉じられたやりとりという、この企画のねじれに可能性を感じるからです。個別の問題をどう開いていくか、抽象的な話題をどう具体的なものに結びつけていくか、書き手はそうやって書きながら双方向的に考えざるをえない状況になるわけで。ぼくは、ひとりのアーティストが抱える問題は別の誰かにも繋がっていくと思うのです。個別、具体的な話は、結果としてより大きな話にも接続可能となる。

前回の馬さんからの問いは映像文化全般への問いともいえます。アーティスト個人の文脈を越えて、あるいはアートの文脈さえも越えて、より幅広い射程を持つ問いでもある。

というわけで、まずは映像文化全般についてからはじめ、芸術の存在そのものを問うことへと拡張してみましょう。

「あなたにとっての映像メディウムの意味とは何か?(What does the medium of film mean to you?)」

映像というメディアの現状について最初に整理します。

現代における映像環境の大きな変化は、見る環境の変化ですよね。パソコンやスマホで映像を見ることができるようになった。そこで起きていることは、鑑賞者に自由な編集権が与えられている、と要約できます。馬さんも書いているようなひとつの映像内の別々の場面へのランダム・アクセス、そして再生速度の変化、また場面を少しずつ飛ばし見することもできる。こうした再生機能は編集をするときのぼくの作業そのままです。自由な編集権とは、自分が見たいところをかいつまんで見ることができるということです。映画館は映像を最初から最後まで見る鑑賞体験を与える場所。美術館は出入り自由な環境のなかで映像を途中から見て途中で出ていける場所。ぼくはかつてこの違いを大きな差ととらえ、美術館内で見せる映像ならではの表現が必要だと思っていました。でも現在の映像環境で考える場合、最初から見るにせよ、途中から見るにせよ、映画館でも美術館でも観客は「自由な編集」をできないわけで、あまり差がない。パソコン画面や携帯画面で「編集できる」環境と比べて、映画館や美術館で映像を見る経験は不自由です。

この観客に与えられた「自由な編集権」は何を意味するのでしょうか。観客は「自由な編集権」を獲得することによって、映像をじっくり見るという鑑賞体験ではなく、ストーリーやプロットを把握するという編集を経験できるようになったわけです。どのような映像かよりも、どんな話なのか、情報の流れを追う体験。監督による演出や撮影監督による特徴的な映像ではなく、脚本家によるストーリーテリングに力点が置かれるようになったといえばいいでしょうか。映画監督が配信ドラマを製作するのはもうあたり前ですが、近年の配信ドラマは10話で完結する長い映画のようなクオリティになってます。手法が洗練され、映像の実験よりも、ストーリーテリングの実験の方が優先されます。例えば核となるストーリーは単純でも、そこに関わっている主要人物の過去や背景が各話に散らされ、現在と過去が有機的に繋がるようにストーリーが進んでいく。

ひとつ象徴的な配信サービスの機能は、オープニング映像のスキップです。配信ドラマの場合、前回までのあらすじが流れ(これもスキップできますよね)、そのあとにオープニング映像が流れます。複数話をまとめて見ている鑑賞者は、このオープニング映像をスキップできる。テレビ・ドラマであればテーマ曲とともに主要人物が紹介される、あるいはストーリーや登場人物たちの相関関係が抽象的に描かれる、そうしたお決まりのオープニング映像ですが、配信では慣例的にそれが残っているだけで、おそらくほぼほぼスキップされてしまうでしょう。ぼくもこれらの部分は基本的にスキップしています。

さて、このように「自由な編集権」の与えられた観客が、それでも「不自由な」映画館や美術館で映像を見るのだとすれば何が魅力になるのでしょうか。いや、仮に魅力がないとしても、何が違いになるのでしょうか。映像のクオリティ、つまり撮影の美学が(相対的に)後退し、脚本の美学が前景化された現在のメディア環境において、いったい何が強みになるのでしょうか。

偉大な映画監督の時代は過去です。「自由な編集権」があるということは、ある意味では監督以上の権限が観客に与えられたのだといえます。監督による演出力ぐらいではこの自由さには太刀打ちできない。演出と撮影の美学は脚本の美学にとって変わられた。

とすれば、ぼくたちはさらに先に進めないといけないのかもしれません。例えば組織化の美学、運営の美学が次にあると考えるのはどうでしょう。撮影の日付に意味はあるのか、撮影場所やロケーションとなる建物や地域の歴史的背景は何か、どのようなバックグラウンドのチームが撮影するのか、なぜその出演者たちが選ばれているのか、そして、それらの情報はどのように撮影チーム内で共有されているのか、労働に対する賃金の支払いはどのようにマネージングされているのか、そうした映像製作のすべてを含む総合プロデュースの美学といってもいいかもしれません。

最近、ウェンデリン・ファン・オルデンボルフの「柔らかな舞台」展(東京都現代美術館)(*1)を見ました。美術館で見るにはどれも長い映像作品ばかりでしたが、多くの観客がとてもじっくりと見ていました。特徴的なのは、映像の撮影される場所/建築や登場する人びとの背景が作品内容と密接に関係しているという点です。ヨーロッパにおけるラジオの歴史について扱われる「偽りなき響き」(2008年)では、旧オランダ領東インド(いまのインドネシア)にむけてはじめて無線電信を行ったラジオ・コートワイクの建物が舞台になっています。植民地政策についてのオランダ側からの視点については歴史家が語り、インドネシア側の視点については移民問題に言及してきたラッパーによる当時の独立運動家のマニフェストの朗読が行われる。あるいは「オブサダ」(2021年)では、ポーランドの映画産業に関わる女性たちが映画学校を舞台に男性優位の労働環境について語る。

こうした方法論に組織化の美学を見出すことはできるかもしれません。細部にも意味を持たせる/見出すのが現代美術だとすれば、映像製作における総合的アプローチは、それこそまさに現代美術としての映像製作なのだと思います。その意味でも、ファン・オルデンボルフの映像製作はとても共感できるものです。

さて、問いに戻りましょう。

HKW(世界文化の家)のインタビューで受けた「あなたにとって、映像メディウムの意味とは何か?」に改めて答えるとすれば、という馬さんからの問い……。ちなみにぼくがそこで答えたのは、すべての映像は人類の存在の記録になるということ。人類が絶滅したあとの未来、現在のあらゆるすべての映像は、結果として人類が生きていた証になる。映像製作とはそうした、未来の人類のアーカイブ制作でもある。HKWで行われる「人新世」のプログラムを意識した答え方でしたが、そうした巨視的な答えではなく、もっとストレートに答えるとすればどうなるでしょう。

ぼくにとって、映像というメディウムがもつ意味とは何か。

それは、先ほど書いた「組織化の美学」という撮影現場での総合的な営みを、多視点的に記録できるツールだということです。演出や脚本や撮影は、いわば映像の中身そのものに関わる問題です。組織化や運営はその外側にある現場、労働環境のリアルです。つまり組織化の美学を撮影するというのは、メタ視点で労働そのものを撮影することを意味します。映像は、いわばメタ的に構造を記録するのに適したメディアです。出演者の対話を撮影し、その撮影しているチームをさらに撮影し、と状況を複数のカメラで容易に収めていくことができる。映像製作とは、いわば入れ子構造を排除することで観客の没入感を作る方法なので、むしろすべてを含み込んでしまう撮影こそが本来の映像製作のあり方なんじゃないかなとも思うのです。

ぼくは映像作家である前に現代美術という一ジャンルのアーティストです。現代美術が批評的な芸術を指すのだとすれば、そもそも「映像」を批評的に分析し、それを一歩引いたところから反省的に制作するのが現代美術としての映像のはずです。批評的であることと、映像製作がもつメタ構造(分析的)/入れ子構造(反省的)は同じです。

ぼくは映像をつくることに興味がありません。それよりもぼくは映像という方法を使って批評的な芸術を為すことに興味があります。

さて、以下の問いを経由して、さらに対象範囲を「作ること」全般に広げていきたいと思います。

「複数の参加者が出演するライブ・イベントの記録映像を編集する際に重視することはどのようなことなのか」

現在ぼくが行っているHKWのライブ・イベント映像の編集は、ひとつひとつのトークやアクティビティを、鑑賞者が見やすいように編集するという、いわば「私」視点を消すことです。シンポジウムの記事を編集するように、会話の区切りを見つけ、飛躍しない程度に短く刈り込んでいく。

最終的にこの映像群は一本の映画として製作する予定ですが、その場合は着眼点が異なります。

一本の映画になる場合、むしろだらだらした会話も大切です。なぜならそこに日常的な所作が記録されていると思うからです。前回書いたように、今回の参加者はすべて専門家です。とくにアカデミシャンは、専門家としての言葉と個人の言葉を使い分け、後者をこうしたパブリックなイベントでは見せません。ぼくが興味を持つのは、人新世という大きなコンセプトと対比的にある個人的なことです。俯瞰的なことと局所的なこと、外面と内面、抽象と具体、普遍と個別、なんでもいいですが、ぼくはそのコントラストや往復、揺れにこそ興味を持ちます。その複雑さこそが人間であるということだし、そのときはじめて、誰かの言葉や行動や研究が別の誰かの心を動かすと思うからです。

「なぜ作品を見るのか」と「なぜ作品を作るのか」

最後に本質的な問いに戻ることにしましょう。

そもそもなぜ映像を見るのか?

例えばぼくの仕事は、机に向かってこうして原稿を書いたり、メールを書いたり、映像編集をしたりすることです。でも日々の生活に疲れて机から離れていたいと思うこともある。しかし、もし配信されているドラマの先が知りたければひとまず机に向かってモニターを立ち上げる。そして配信ドラマを区切りのいいところまで見た上で、仕事を始めるかもしれない。映像を見ることは、このとき、仕事をするための重い腰を上げるための後押しです。もちろんストーリーの先が知りたいと思うから見るわけですが。ぼくにとって映像を見ることは、そうした実際的な動機でもある。

ぼくのような貧しい動機でなくとも、ネトフリを見つづけてしまうひともいるでしょう。欲求に対応する動物的な映像が求められている、といえるかもしれません。スキップしてもある程度ストーリーがつかめるような、それでいて、興味が持続するような、人びとの好みを分析し、最適なものを提供するような、そうした映像配信サービス。現在の映像メディア環境ではこの感覚がデフォルトになっているとします。興味が持続するためだけの映像。この見たいという感覚は、映像と現実は違うという前提で成り立っています。別世界だからこそ安心して見ていられる。

それに対して、現実と地続きの経験になるような映像があります。この現実を批評し分析し反省するようなものとしての映像、つまり現実と映像がそのまま繋がっている映像。そうした映像体験は、この現実の見方を揺さぶるかもしれない。ぼくたちがこの現実について、この世界について、何も知らないということを知る。そのための映像メディア。機械の目がとらえたその光景を通してぼくたちがこの世界を、文字通りの意味で、別の角度から見るための映像。

先ほど書いた「組織化の美学」が撮影されている映像は、例えばファン・オルデンボルフの映像は、映像内での出来事と現実が繋がっている。撮影する場所やひとの必然性を介して、現実と地続きです。

でも、ぼくはここで、興味が持続するためだけの映像を動物的だとし、他方で現実と地続きの映像を理性的だと対比的に書きたいわけではありません。見たいという動物的な欲求は、必ずしも現実と乖離されたものだけに向かうわけではないと思うのです。映像と現実が違うという安心と映像と現実は同じという不安の双方は、ひとが映像を見たいと思う二つの現れだと思います。ファン・オルデンボルフの映像を見た観客は、その帰りにスマホでYouTubeやTikTok を見るかもしれません。

そもそもなぜ作品を作るのか?

もちろんここまで書いてきたことが「なぜ作るのか」という問いへの部分的な答えにはなっているかもしれません。それでも足りない気もします。

映像環境の変化に飲み込まれ、育児生活に翻弄され、いろいろ面倒になって展覧会も多くは見なくなってしまったとき、芸術ははるか遠くにあるように感じられてきます。現実との地続き、批評性、入れ子構造、組織化の美学、さまざまに理由をつけても、それでもなぜ作るのかという問いへの答えはまだ遠いかもしれません。

ファン・オルデンボルフの展覧会を見たとき、ぼくは励まされました。多くの観客が長い映像を見ていた光景もそうだし、誰かと共に作ることを彼女も実践しているからです。そうかもしれません。作ることはバトンを渡したり、受け取ったりする行為にも似ています。自分のためだけに何かを作ることは難しい。でも誰かからバトンを受け取ったならばそこには責任が生じる。美術史とはそうやって人びとがバトンを受け渡し合う過程なのかもしれません。

田中功起

2023年4月10日 京都にて

近況:5月13日、国立国際美術館ではこの往復書簡のスピンオフ的企画、「現代美術と映像_田中功起との対話」というタイトルで上映会と馬さんとの対話があります。

また広島市現代美術館での「リニューアルオープン記念特別展 Before/After」では、所蔵作品である「Everything is Everything」とその修復や保存、再展示に関わるメタ視点の新作映像も展示してます。

1. ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ「柔らかな舞台」東京都現代美術館(2022年11月12日― 2023年2月19日)

【今回の往復書簡ゲスト】

馬定延(マ・ジョンヨン)

1980年韓国ソウル生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科修了(博士・映像メディア学)。著書『日本メディアアート史』(アルテスパブリッシング、2014)、共編著書『SEIKO MIKAMI: 三上晴子—記録と記憶』(NTT出版、2019)、論文「光と音を放つ展示空間—現代美術と映像メディア」(『スクリーン・スタディーズ』東京大学出版会、2019)、「パノラマ的想像力の作動方式」(『To the Wavering』展カタログ、ソウル市立美術館、2020)、共訳書『Paik-Abe Correspondence』(Nam June Paik Art Center, 2018)、『田中功起:リフレクティヴ・ノート(選集)』(アート・ソンジェ・センター+美術出版社、2020-21)など。現在、関西大学文学部映像文化専修准教授、国立国際美術館客員研究員。