⾝近なものや⾃然をモチーフに、それらを線や幾何学的な図形とともに繊細かつリズミカルに構成し、みずみずしい⾊彩で描き出してきた杉戸洋の個展。封筒の切れ端や段ボール、陶など⾝近な素材を⾃在に組み合わせた⼩作品や、1990年代に制作した未発表の絵画に再び⼿を加えた作品群が並び、杉⼾の創作の最新の姿を体感できる機会となる。

杉⼾洋展:えりとへり/ flyleaf and liner @ 弘前れんが倉庫美術館

2025年12月5日 - 2026年5月17日

2025年12月5日 - 2026年5月17日

⾝近なものや⾃然をモチーフに、それらを線や幾何学的な図形とともに繊細かつリズミカルに構成し、みずみずしい⾊彩で描き出してきた杉戸洋の個展。封筒の切れ端や段ボール、陶など⾝近な素材を⾃在に組み合わせた⼩作品や、1990年代に制作した未発表の絵画に再び⼿を加えた作品群が並び、杉⼾の創作の最新の姿を体感できる機会となる。

2025年12月13日 - 2026年2月15日

高度な音響・メディア技術を駆使した独創的な作品で知られるジャネット・カーディフの代表作《40声のモテット》を、谷口吉生設計の展示空間で鑑賞する展覧会を開催。本展は原美術館ARCを皮切りに、年間を通じて金沢21世紀美術館、長崎県美術館と巡回してきた一連の企画の最後の開催地となる。

2025年12月13日 - 2026年3月8日

ICC開館前のプレ活動期よりさまざまな活動を通じて関係を深めたアーティストのひとりである三上晴子が、1990年代後半以降に発表した複数のインタラクティヴ・インスタレーションを展示するほか、作品がアップデートを重ねてきた変遷や、現在進行中の修復やアーカイヴの取り組み、また作品のアーカイヴ・データの活用事例なども併せて紹介する。

2025年12月20日 - 2026年1月18日

関西ゆかりの若手作家を中心に個展形式で紹介するシリーズ「Osaka Directory Supported by RICHARD MILLE」の第11弾。挿絵的イメージを身近な素材で表現し、鑑賞者との距離を縮めることを試み、近年は詩など言葉の実践を通じて、物語とテクスト、素材と身体のあいだに揺らぎを生み出している天牛美矢子の個展。

2025年11月22日 - 2026年1月18日

沖縄戦の終結から80年、そしてベトナム戦争終結から50年という、ふたつの歴史的節目を迎えるにあたり、芸術の力を通じて過去を見つめ、未来へと静かに問いかけるベトナム近現代美術展を開催。植民地支配から戦争、統一、そして現代へと続くベトナムの歩みを、4つの章と特別展示を通して紹介する。

2025年11月29日 - 2026年1月18日

被写体や撮影スタイルの劇的な変遷を辿りつつ、同時に自身の仕事を読み返し、作品を再構成するという作業を繰り返してきた北島敬三。そのキャリアの中で2度にわたり象徴的に現れるフレーズ「借りた場所、借りた時間」を手がかりに50年にわたる仕事を、写真家自身の手によるニュープリントや、重要な作品発表の場として機能した雑誌や写真集などの資料を通じて読み返す。

2025年11月15日 - 12月14日

関西ゆかりの若手作家を中心に個展形式で紹介するシリーズ「Osaka Directory Supported by RICHARD MILLE」の第10弾。蝋(パラフィン)とシルクスクリーンを用いた表現で注目を集め、近年は大型の立体作品を手がけるなど表現の幅を広げている金による個展。

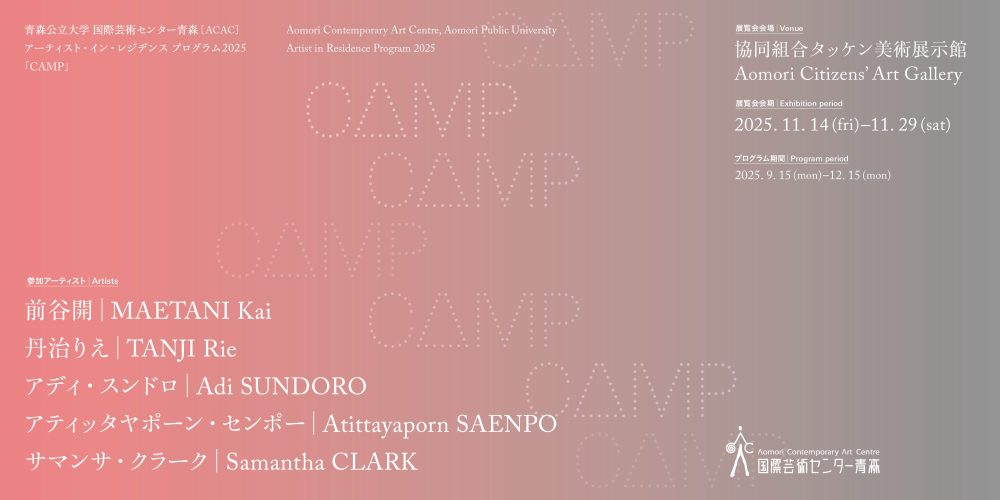

2025年11月14日 - 11月29日

本年度は、AIRのゲスト審査員にインディペンデント・キュレーターの池田佳穂を迎え、800件超の応募から前谷開、丹治りえ、アディ・スンドロ、アティッタヤポーン・センポーの4名を採択。さらに、スコットランドに位置するオークニー諸島・メインランド島のアートギャラリー/美術館 Pier Arts Centreの推薦によりサマンサ・クラークが加わり、計5名がACACで滞在制作を行ない、成果を発表する。

2025年10月31日 - 12月28日

若手アーティストを招請し、新作の制作・発表はせず、過去作品のみで展覧会を作るプロジェクト「ANNUAL BRAKE 2025」を開催。今年で5回目となる本展では、寺岡海、宮内由梨、綾野文の3名が参加し、また、今年は若手キュレーター向けの教育プログラム「Pre-Curatorial」の昨年の参加者である平野成悟、木村こころ、川口遼大がそれぞれキュレーションを行なう。

2025年11月8日 - 11月16日

神奈川・相模原市と東京都町田市・八王子市の一部に拠点を置くスタジオが同時期にオープンスタジオを実施するアートプロジェクト「SUPER OPEN STUDIO(S.O.S.)」が、2025年11月8日、9日、10日、15日、16日の5日間にわたり開催。今年は20軒のスタジオが参加。アーティストとともにスタジオを見学するバスツアーや、各スタジオのオリジナルスタンプを集めるスタンプラリーを開催する。

2025年11月1日 - 11月3日

今年のテーマを「都市の再野生化」とし、都市化が進み、あらゆるものが管理・制度化されるなかで、創造の衝動と自由な表現はいかに生き残り、更新されうるのかを問う。混沌の街・歌舞伎町を舞台に、アートが再び「野生」を取り戻し、新たな可能性を切り開く場の創出を目指す。

2025年9月13日 - 11月9日

ベトナム戦争終結50周年を記念し、欧米列強による植民地支配と独立への闘い、難民の発生やグローバル化など、近代以降の世界の課題を絶えず経験してきた1930年代から現在までのベトナム激動の100年の歴史を美術作品とともにたどる展覧会。