金属やガラス、玉石などの素材を絶妙な均衡で組み合わせた立体作品や、20世紀のアーティストや作品を引用、考察した作品で知られるメキシコ出身のホセ・ダヴィラの作品を紹介する特別展示を美術館2階の展示室5の一室にて開催。

ホセ・ダヴィラ 私は目を閉じて見るほうがいい-ジョゼフ・アルバースとの対話 @ 群馬県立近代美術館

2025年3月1日 - 4月6日

2025年3月1日 - 4月6日

金属やガラス、玉石などの素材を絶妙な均衡で組み合わせた立体作品や、20世紀のアーティストや作品を引用、考察した作品で知られるメキシコ出身のホセ・ダヴィラの作品を紹介する特別展示を美術館2階の展示室5の一室にて開催。

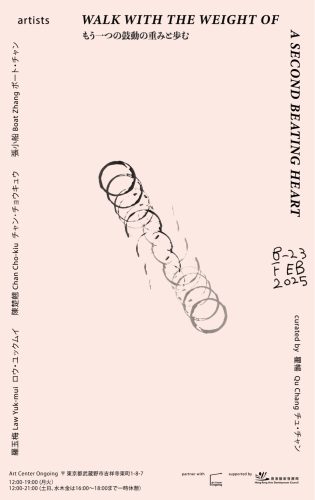

2025年2月21日 - 3月2日

「ブレス・イン・ザ・ダーク/暗闇で呼吸する」をテーマに、ジョアナ・ハジトゥーマ&カリル・ジョレイジュ、市原佐都子、メイ・リウ、キュンチョメらによる演劇、各種パフォーマンス、映像上映、観客参加型プログラムなどを都内複数会場で展開。

2025年2月8日 - 3月31日

34年にわたる千葉県佐倉での活動の最後の締めくくりとして、設立当初から大切にしてきた作品、建築、自然の調和というコンセプトに基づき、庭園と館内すべての展示室で約180点のコレクションを展観。

2025年2月8日 - 6月2日

「横浜」とリニューアル後の活動理念の柱である「多様性」をキーワードに全8章で構成し、開港以前の横浜に暮らした人々や女性、子ども、さまざまなルーツを持つ人々に改めて光を当てる。

2025年2月15日 - 4月26日

2000年代より数々の国際展で作品を発表、現在もシンガポール美術館で個展開催中の東南アジアを代表するアーティストのひとり、プラチャヤ・ピントンの日本初個展。

2025年2月8日 - 2月23日

ベルリンを拠点に活動する瞿暢のキュレーションの下、中国出身で現在はいずれも日本国内に活動拠点を置く、母であり、移民であり、アーティストである陳楚翹、羅玉梅、張小船の作品を紹介。

-Motoko-Fujita-739x500.jpg)

2025年2月15日 - 3月23日

地域課題の解決をはじめアートによる社会への働きかけなど、ソーシャリー・エンゲイジド・アートの活動により国際的な注目を集めるイギリス・湖水地方に拠点を置く団体「グライズデール・アーツ」の活動の軌跡を、グライズデール・アーツが下関で展開するプロジェクトとともに紹介する。

2025年2月13日 - 6月8日

ゲームエンジン、人工知能(AI)、仮想現実(VR)、さらには人間の創造性を超え得る生成AIなどのテクノロジーを採用した現代美術を紹介。人類とテクノロジーの関係を考えるプラットフォームとして、不確実な未来をよりよく生きる方法をともに想像する機会を目指す。

2025年2月1日 - 4月27日

詩人で活動家のオードリー・ロードの言葉「The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House(主人の道具で主人の家は壊せない)」を引用したタイトルの下、カルプ・リンジー、ミミ・チ・グエン、サエボーグ、ジェニー・シムズの作品を紹介。

2025年1月31日 - 2月16日

17回目となるとなる恵比寿映像祭のテーマは、「Docs ―これはイメージです―」。実写映画の起点とされるリュミエール兄弟の《工場の出口》の公開から130年を経た現在、あらためて写真・映像メディアの変容に着目。幅広い作品群をイメージと言葉からひも解くことで、「ドキュメント/ドキュメンタリー」の再考を試みる。

2025年2月1日 - 4月6日

第二次世界大戦が終わりを迎えた1945年から1995年までの50年間に制作され、18名の作家による絵画作品63点を通じて、戦後50年間に表出した「絵画」 という基本的なメディアの変遷を大画面の抽象画を中心に辿る。

2025年1月18日 - 2月9日

世界各国の美術機関と連携し、世界各地のアーティストの映像作品を紹介するプログラム「Video Journey」の第2弾として、ベトナムのホーチミンに拠点を置く「Sàn Art」による5名のアーティストの7つの映像作品を紹介。