センガ・ネングディ《R.S.V.P. でのスタジオ・パフォーマンス》1976年、撮影:Ken Peterson 画像提供:Sprüth Magers; Thomas Erben Gallery; Lévy Gorvy

センガ・ネングディ《R.S.V.P. でのスタジオ・パフォーマンス》1976年、撮影:Ken Peterson 画像提供:Sprüth Magers; Thomas Erben Gallery; Lévy Gorvy

アナザーエナジー展:挑戦しつづける力—世界の女性アーティスト16人

2021年4月22日(木)- 9月26日(日) 2022年1月16日(日)(※9月21日更新)

森美術館

https://www.mori.art.museum/

開館時間:10:00-20:00(火曜は17:00まで。)入館は閉館30分前まで

会期中無休

企画:片岡真実(森美術館館長)、マーティン・ゲルマン(インディペンデント・キュレーター)

森美術館は、一般社会と同じく男性中心的な価値観が支配的な位置を占めてきた美術界で、それぞれが置かれた環境や時代の変化のなか、50年以上にわたって創作活動をつづけてきた女性アーティストに光を当てた企画展『アナザーエナジー展:挑戦しつづける力—世界の女性アーティスト16人』の開催を再開する。

出展アーティストはいずれも50年を超えるキャリアを積み重ねてきたにもかかわらず、その正当なあるいは国際的な評価は、近年、ジェンダー、人種、民族、信条など多様なアイデンティティの不均衡を是正する動きのなかでようやく為されてきたと言える。本展では、単に作品展示を通じたアーティストの紹介にとどまらず、その活動や人生の軌跡、さらには異なる背景を持つアーティストたちの作品に見られる共通点などを紹介。展覧会カタログにおいては、「ガイド版」と通常版を作成し、本展キュレーターの片岡真実、マーティン・ゲルマンの論考と各アーティストの解説や作品図版などを掲載したガイド版は展覧会初日に販売し、6月中旬より、前述の論考2本に加え、各アーティストの個人史や作品の変容に焦点を当てた世界各地の専門家による論考16本、本展の展示風景を収録した通常版を販売する予定。国籍や活動の拠点も扱うテーマや作風も異なる彼女たちの諸実践が一堂に会す本展は、各アーティストへの理解を深める機会であると同時に、拡張をつづける現代美術が向き合う諸問題について考察する貴重な機会にもなる。

エテル・アドナン《無題》2018年、Courtesy: Sfeir-Semler Gallery Beirut / Hamburg

エテル・アドナン《無題》2018年、Courtesy: Sfeir-Semler Gallery Beirut / Hamburg

アンナ・ボギギアン《制度 vs 大衆》2019年、展示風景:「正方形、線と定規」パリ国立高等美術学校 2019年、撮影:Nicolas Brasseur *参考図版

アンナ・ボギギアン《制度 vs 大衆》2019年、展示風景:「正方形、線と定規」パリ国立高等美術学校 2019年、撮影:Nicolas Brasseur *参考図版

フランス統治下のレバノンに生まれたエテル・アドナン(1925年生まれ)は、アーティストとしてのみならず、詩人、小説家、哲学者として領域横断的な創作活動をつづけてきた。カリフォルニア州のドミニカン大学で哲学を教えていたアメリカ合衆国滞在時に、英語での試作とともに視覚言語を用いた詩として絵画を独学ではじめる。1972年にレバノンに帰国し、内戦を題材にした小説『シット・マリー・ローズ』(1977)を発表。同作は現在10ヶ国語以上に翻訳されている(未邦訳)。2000年代に入ると、抽象的な図形を組み合わせた絵画に注目が集まり、近年はドクメンタ13(2012)、『Etel Adnan in All Her Dimensions』(マトハフ・アラブ近代美術館、2014)、『New Work: Etel Adnan』(サンフランシスコ近代美術館、2018-2019)などで作品を発表している。

フィリダ・バーロウ(1944年ニューカッスル・アポン・タイン生まれ)は、1966年にロンドン大学スレード美術学校を卒業し、同校にて60年代から長きにわたり教鞭を執り、後進の育成に貢献した。セメントや集合材、段ボールなど安価な工業用材料を使い、崩れ落ちそうな構造や立ち上がりそうな形状など、ある状態から別の状態へ移行する間際にあるかのような造形を特徴とした作品に対する注目が高まったのは、定年退職後にロンドンのサーペンタイン・ギャラリーで開かれた二人展『ナイリー・バグラミアンとフィリダ・バーロウ』(2010)。理論よりも素材や造形そのもの、個人の経験に重きをおき、手を動かす行為に無限の可能性を探求するバーロウは、その後も『Phyllida Barlow: siege』(ニュー・ミュージアム、2012)、テート・ブリテンでのコミッション作品の制作(2014)などを経て、2017年には第57回ヴェネツィア・ビエンナーレのイギリス館の代表に選ばれ、個展形式で作品を発表している。

アルメニア系の両親のもとカイロに生まれたアンナ・ボギギアン(1946年生まれ)は、これまでに世界各地を訪れ、その土地の文化や歴史、社会状況を題材に作品を制作。抽象絵画から多様な素材を組み合わせた彫刻やインスタレーションなど幅広い作品には、錬金術、解読不可能な文字、スフィンクスやギリシャ神話の登場人物などミステリアスなイメージやシンボルが散見される。2007年のギリシャのテッサロニキ・ビエンナーレへの参加をきっかけに国際的な評価が高まり、ドクメンタ13(2012)、第56回ヴェネツィア・ビエンナーレで国別パビリオン部門で金獅子賞を受賞したアルメニア館などで作品を発表。近年の主な個展にカステロ・デ・リヴォリ現代美術館(2017-2018)で大規模回顧展、『The Loom of History』(ニュー・ミュージアム、2018)などがある。

ミリアム・カーン(1949年)はナチス・ドイツの迫害から逃れるためにスイスに移住していた両親のもとバーゼルに生まれる。差別や暴力などの社会問題、戦争、ユダヤ人女性である自身のアイデンティティと深く関わる木炭ドローイングや色彩豊かな絵画を制作。1982年にドクメンタ7に参加、翌1983年には美術館での初個展『Das Klassische Lieben – die all egoistische frau』(クンストハレ・バーゼル)を実現し、その後も数々の展覧会で作品を発表。近年もドクメンタ14(2017)や第21回シドニー・ビエンナーレ(2018)、あいちトリエンナーレ2019などといった国際展に参加。2019年には大規模個展『I AS HUMAN』がベルン美術館、ミュンヘンのハウス・デア・クンスト、ワルシャワ近代美術館の3館を巡回している。

アンナ・ベラ・ガイゲル《アートの社会空間》1977年

アンナ・ベラ・ガイゲル《アートの社会空間》1977年

ベアトリス・ゴンザレス《無名のオーラ》2007-2009年、展示風景:ボゴタ中央墓地(コロンビア) 2007-2009年、撮影:Laura Jiménez

ベアトリス・ゴンザレス《無名のオーラ》2007-2009年、展示風景:ボゴタ中央墓地(コロンビア) 2007-2009年、撮影:Laura Jiménez

リリ・デュジュリー(1941年ベルギー、ルーセラーレ生まれ)は1989年のベルリン滞在を除くと、60年代以来現在にいたるまでベルギーを拠点に活動。その時々で異なるさまざまな手法と素材を用いつつも、その作品は数少ない要素で構成する洗練された詩的表現を特徴とする。2000年以降にその活動が改めて注目を浴び、ドクメンタ12(2007)、第7回光州ビエンナーレ(2008)、シャルジャ・ビエンナーレ9(2009)などの国際展に参加し、2015年にはゲント現代美術館とミュ・ゼー(オーステンデ)のベルギー国内2館で大規模個展『Folds in Time』を同時開催。また、2018年には片岡真実がアーティスティックディレクターを務めた第21回シドニー・ビエンナーレにも参加している。

ポーランド系ユダヤ人の両親のもとリオデジャネイロに生まれたアンナ・ベラ・ガイゲル(1933年生まれ)は、10代の頃より絵画制作をはじめる一方で、リオデジャネイロ連邦大学で言語学と文学、1954年にニューヨークに留学した際は美術史を学ぶ。長いキャリアにおけるさまざまな作品には、開発途上国やグローバル・サウスという概念に近い「周辺国」という政治的、地理的な自国のアイデンティティを題材とした作品や、先住民のボロロ人や日々の食事をモチーフに自国の歴史や文化を考察した作品などがある。活動初期より、サンパウロ・ビエンナーレに1961年以降6度出展、1980年に第39回ヴェネツィア・ビエンナーレに参加するなど高い評価を受けており、近年はワルシャワのザヘンタ国立美術館で個展『Maps under the sky of Rio de Janeiro』を開催している。また、1987年に美術批評家のフェルナンド・コッチアラーレと著した『幾何学とアンフォルメルの抽象:1950年代のブラジル・アバンギャルド』はブラジル現代美術の研究における重要書籍となっている。

ベアトリス・ゴンザレス(1932年コロンビア、ブカラマンガ生まれ)は、新聞や雑誌などからイメージを引用することで、メディアに氾濫する図像に隠された自国のアイデンティティ、暴力、名もなき人々の声や悲哀を表現してきた。とりわけ、1978年に大統領に就任したフリオ・セサル・トゥルバイ・アヤラ政権下を受けて、より政治的な主題に向き合った作品が増えていった。そのキャリアは1964年にボゴタ近代美術館で女性アーティストとして初となる個展を開催、第11回サンパウロ・ビエンナーレ(1971)、第38回ヴェネツィア・ビエンナーレ(1978)などを経て、近年ではドクメンタ14に参加、2019年から2020年にかけて、大規模な回顧展がマイアミ・ペレス美術館、ヒューストン美術館、ボゴタのミゲル・ウルティア美術館を巡回した。また、制作活動と並行して、長年にわたりキュレーターや美術史家としても活躍している。

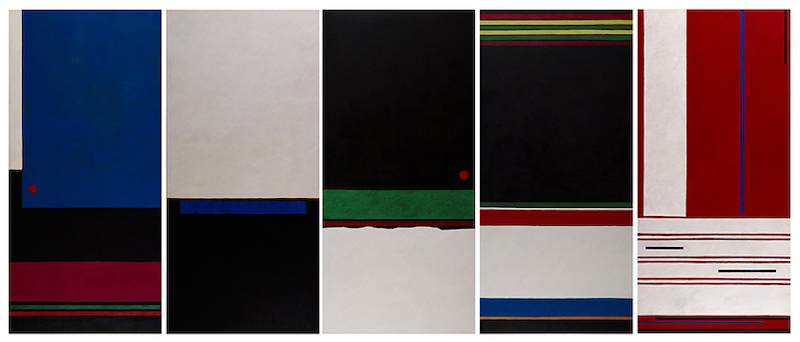

カルメン・ヘレラ(1915年ハバナ生まれ)は、ハバナで建築を学んだのち、結婚を機に1939年にニューヨークへ移住し、アート・スチューデント・リーグで絵画を学ぶ。一時、制作拠点をパリに置いたものの、長きにわたりニューヨークを拠点に活動している。1984年にニューヨークのオルタナティブ・ミュージアム(2000年に閉館)で初の回顧展(1984-1985)を開催しているが、作品の評価はヘレラが90歳を過ぎた2005年頃に高まりはじめ、以降、国内外の美術館での個展を開催し、101歳を迎えた2016年にはホイットニー美術館で大規模回顧展『Lines of Sight』(2016-2017)を開催した。現在もこれまでの絵画シリーズに加え、大型のパブリック・アートを発表するなど、精力的に創作を続けている。

キム・スンギ《月》2003-2005年、展示風景:「月の満ち欠けのように」韓国国立現代美術館(果川)2014-2015年

キム・スンギ《月》2003-2005年、展示風景:「月の満ち欠けのように」韓国国立現代美術館(果川)2014-2015年

三島喜美代《作品 92-N》1990-1992年、撮影:小川重雄、画像提供:美術資料センター(東京)

三島喜美代《作品 92-N》1990-1992年、撮影:小川重雄、画像提供:美術資料センター(東京)

道教の研究家の祖父、書道家の母を持つキム・スンギ(1946年韓国扶余生まれ)は、幼少期より朝鮮民族の伝統的な楽器であるタンソや弓道など伝統文化に親しみ、ソウル大学美術大学大学院では絵画を学ぶ。1971年にフランス政府奨学生としてフランスに渡り、現在も同地を拠点に活動している。マルセイユ高等美術学校(1974-2000)、ディジョン国立高等美術学校(2001-2011)で教鞭を執りながら、数多くの展覧会に参加。2019年には韓国国立現代美術館で大規模な回顧展『怠惰な雲』が開催された。森羅万象の大いなる流動性のなかに人間の存在を捉える道教のように、作品を「環境、状況、自身」が出会う、新たな可能性に開かれた場所として捉え、キム自身が「オープン・メディア」と呼ぶように単一のメディウムに固執せず、領域横断的な手法を用いている。近年は、ロボットやAIを使ったインスタレーションも手掛けている。

スザンヌ・レイシー(1945年カリフォルニア州ワスコ生まれ)はその活動初期より、ジェンダーや人種差別、老化、暴力などの社会問題に向き合い、2000年以降に美術の文脈で注目が高まったそーシャリー・エンゲージド・アート(または、ソーシャル・プラクティス)の先駆者としても知られる。自身の身体についての個人的な作品から数百人が参加する大規模プロジェクトまで、その多岐にわたる実践の特徴として、内容だけでなく、視覚的な美しさも重要視している点が挙げられる。これまでに、テート・モダン、ロサンゼルス現代美術館、ホイットニー美術館、ニュー・ミュージアムなどに出品、2019年には初の大規模回顧展「We Are Here」がサンフランシスコ近代美術館とイエルバ・ブエナ・アートセンターで同時開催された。

三島喜美代(1932年大阪府生まれ)は、一般的にはゴミとして見過ごされるものを使ったコラージュ作品や新聞やチラシの情報に陶の質量を与えた立体作品などで知られる。高校卒業後に絵画に没頭しはじめ、1954年から1969年まで独立美術協会に出品し、独立賞・須田賞(1963)やシェル美術賞展佳作賞(1965)を受賞。1970年代から国内外の国際版画展や陶芸展で作品を発表していたが、近年、その独自性ゆえに美術や工芸といった従来の枠組みに収まらなかった試みに国内外の評価が高まっている。本展の出展アーティストの多くが、近年、研究や調査を踏まえた回顧展を実現しているが、三島もまた、日本国内の主要美術館での大規模な回顧展が望まれるアーティストのひとりである。

1964年の渡米以来、現在にいたるまでニューヨークを拠点に活動をつづける宮本和子(1942年東京都生まれ)は、幾何学図形や直線で構成された、ミニマリズムの影響がみられる作品などの制作活動のみならず、女性アーティストによる非営利団体であるA.I.R.ギャラリーに所属し、1986年に自身のギャラリー「ワントゥエンティエイト」を立ち上げ、多様な人種、民族、ジェンダーのアーティストに積極的に発表の機会を与えてきた。1980年代以降は、出産をきっかけに機械的で無機質な表現から、自然や社会との関係性などに関心を抱き、木の枝や葉、縄などの自然素材を用いた有機的なインスタレーションも発表。職業的、人種的マイノリティなど、社会から疎外された存在をモチーフにしたパフォーマンスで、身体を通して個人と社会の関係性を表現している。近年は第2回コチ=ムジリス・ビエンナーレ(2014)やマニフェスタ12(2018)などの国際展にも招待され、その活動が改めて注目されている。

宮本和子《黒い芥子》1979年、Courtesy: EXILE, Vienna; Take Ninagawa, Tokyo、

宮本和子《黒い芥子》1979年、Courtesy: EXILE, Vienna; Take Ninagawa, Tokyo、展示風景:「新作展」A.I.R.ギャラリー(ニューヨーク)1979年

ヌヌンWS《織物の次元1番》2019年

ヌヌンWS《織物の次元1番》2019年

センガ・ネングディ(1943年シカゴ生まれ)は、コンセプチュアルな手法で即興性や演劇性を探求し、独自の抽象表現を確立している。妊娠と出産を経験したことで、身体の弾性に興味を抱いたことがきっかけとなって生まれたストッキングを用いた「R.S.V.P.」シリーズをはじめ、個人の経験に深く根ざしつつも、常に多くの人に開かれたその作品が国際的な評価を得ている。1970年代前半にはすでにブラック・アーツ・ムーブメント(1965-1975)における重要なアーティストとして認知されていたが、近年、その実践への注目が国際的に高まり、2017年には第57回ヴェネツィア・ビエンナーレに参加、2019年にミュンヘンのレンバッハハウス美術館を皮切りにはじまった大規模個展『Topologies』が、サンパウロ美術館(2020)、デンバー美術館(2020-2021)、フィラデルフィア美術館(2021)を巡回している。

敬虔なイスラム教徒の家庭に生まれたヌヌンWS(1948年インドネシア、ラワン生まれ)は、ジャワ島の日常や建築、自然環境をインスピレーションの源泉、ボロブドゥール遺跡をはじめとするさまざまな寺院や地域社会の風習、織物、ソンケット(生地)、バティックなどの伝統工芸に関する20年以上にわたる独自の研究を背景に、限られた色彩と矩形で構成された抽象絵画を通して、色彩表現の無限の可能性を探究している。ヌヌンはスラバヤ美術アカデミーで学び、当時は少なかったインドネシアの女性アーティストのひとり、カルティカ・アファンディ(1943-)や抽象的な風景画で知られていたナシャー(1948-1994)の影響を受けている。1970年代から国内で数々の展覧会に出品し、90年代からはヨーロッパでも作品を発表している。

アルピタ・シン(1937年インド、バラナガル生まれ)の絵画は、断片的に描かれたさまざまな要素が織りなす象徴的な物語を特徴とし、神話や歴史的題材から、急激に発展するインド現代社会の諸問題、実娘との関係などフェミニズムを連想させる自伝的な内容まで、幅広い主題を扱っている。1972年にニューデリーのクーニカ・チェムルド・ギャラリーで初個展を開催し、国外でもロンドンのロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(1982)、ポンピドゥー・センター(1986)、ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館(1993)などに出品。2019年にはニューデリーのキラン・ナダール美術館で大規模回顧展『Submergence: In the midst of here and there』を開催している。

ロビン・ホワイト(1946年ニュージーランド 、テ・プケ生まれ)は、1970年代後半にはニュージーランド地域主義の画家として注目されていたが、1982年に家族でキリバス共和国の首都タラワに移住する。同地で地域の日用品や装飾品などの伝統工芸の手法と素材を取り入れることで展開した作品は、絵画空間を拡張するだけでなく、ホワイトの制作過程に共同作業をもたらし、ホワイトはこれまでにフィジー共和国、トンガ王国、キリバス共和国、アオテアロア、日本の女性たちとのコラボレーションも行っている。1999年にはニュージーランドに帰国し、現在までマスタートンを拠点に活動。2022年にニュージーランド国立博物館テ・ババ・トンガレワで大規模な回顧展が予定されている。

アルピタ・シン《私のロリポップ・シティ:双子の出現》2005年、所蔵:ヴァデラ・アート・ギャラリー(ニューデリー)

アルピタ・シン《私のロリポップ・シティ:双子の出現》2005年、所蔵:ヴァデラ・アート・ギャラリー(ニューデリー)

《大通り沿いに目にしたもの》(「まっすぐな道」シリーズより).jpg) ロビン・ホワイト&ルハ・フィフィタ《大通り沿いに目にしたもの》(「コ・エ・ハラ・ハンガトゥヌ:まっすぐな道」シリーズより)2015-2016年、展示風景:「大通り沿いに目にしたもの」ビクトリア国立美術館(メルボルン)2016年、撮影:Michael Fudakowski

ロビン・ホワイト&ルハ・フィフィタ《大通り沿いに目にしたもの》(「コ・エ・ハラ・ハンガトゥヌ:まっすぐな道」シリーズより)2015-2016年、展示風景:「大通り沿いに目にしたもの」ビクトリア国立美術館(メルボルン)2016年、撮影:Michael Fudakowski