上原沙也加〈平和の島〉《十字架のかたちをしたクッキー》2024年 ©︎上原沙也加

上原沙也加〈平和の島〉《十字架のかたちをしたクッキー》2024年 ©︎上原沙也加

手の中の影――上原沙也加「緑の部屋:平和の島」

文 / 林立騎

0.

1993年に沖縄で生まれ、同地で制作を続ける写真家・上原沙也加は、東京造形大学で高梨豊らに写真を学んだ後、沖縄で撮影した写真で2020年に写真の町東川賞新人作家賞を受賞し、22年に写真集『眠る木』(赤々舎)を出版した。その後、23年夏からは継続して台湾各地を撮影している。台湾の写真はモノクロの〈緑の部屋〉とカラーの〈緑の日々〉のふたつのシリーズとなり、24年春から発表されはじめた。〈緑の部屋〉シリーズからは、《幽霊たちの庭》がVOCA展2024で奨励賞と大原美術館賞を受賞し、さらに《花売りのおばあさん》を加えた個展「緑の部屋」が4月にMISA SHIN GALLERYにて開催された[1]。〈緑の日々〉シリーズは小池浩央のキュレーションによって11月にkanzan galleryの個展で初めて発表された[2]。このたび25年2月に那覇・ギャラリーアトスで開催された展覧会「緑の部屋:平和の島」は2フロアを使うことで初めて両シリーズを同時に展示した試みであった[3]。私は写真や美術の専門家ではないが、那覇の市立劇場職員として演劇論と文化政策に携わる立場から、この展覧会の経験と写真の政治性について考えてみたい。

上原沙也加〈平和の島〉《琉球漁民の像があった広場》2024年 ©︎上原沙也加

上原沙也加〈平和の島〉《琉球漁民の像があった広場》2024年 ©︎上原沙也加

1.

ギャラリーアトスの扉を開けると、短い通路の左右にカラー写真が一枚ずつ掛かり、来場者を迎える。鮮やかな百日紅と、バスの車窓越しに見えるほの明るい海。見知らぬ土地への旅の予感。しかし突き当りには唐突に小さなモノクロ写真が置かれ、からっぽの広場をうつしたそれは「琉球漁民の像があった広場」とキャプションされている。そこから1階はモノクロの〈緑の部屋:平和の島〉が展開され、階段から2階にかけてふたたびカラーの〈緑の日々〉が続いてゆく。

いわゆる「戦後」80年の今年(だからこそ1945年以降も「戦後」とは呼べない時間が流れた土地が今の日本の内外にあることを想起すべきだろう)、「平和の島」と題された展覧会を那覇で開きながら、それが指すのは沖縄のことではなく、台湾北部の港町・基隆の先にある「和平島」である。写真と同様に額装された紀行文のようなテキストから、冒頭を引用しよう。

基隆港からバスに乗り込んで三十分ほど経つと、和平島の入り口に辿り着く。和平島は、台湾島からもっとも近い島で、わずか百メートルほどの橋を歩いて渡ることができる。

私は島へと向かう前にtumanという変わった名前のカフェに入って、目の前の漁港を眺めた。窓から見える和平橋は、はじめてここに来たときは鮮やかに浮かび上がって見えたのだが、冬の曇り空の下ではどこかよそよそしく佇んでいる。向こう岸では観光客が腕を伸ばし、色とりどりの建物を背景に記念写真を撮影していた。私はできるだけゆっくりコーヒーを飲み終えてから、外へ出た。港の近くには、朝鮮の人びとが暮らしている勝利巷と呼ばれる街があり、入り組んだ路地を歩くと、たくさんの猫が出迎えてくれた。

上原は「色とりどりの建物」が並ぶこの島をモノクロでうつす。渡ったきっかけは、沖縄に関係した土地であるからだろう。和平島は、原住民バサイ族にはtuman(巫女の島)と呼ばれていたというが、1626年(薩摩藩の琉球侵攻の17年後)にスペインが上陸し、さらにオランダの侵攻、明の遺臣・鄭氏政権の短い覇権、そして清の支配を経て、日本統治時代には社寮島と呼ばれ、久高島、糸満、先島諸島(宮古・八重山列島)や奄美の人びとが移住し、台湾最大の琉球人集落を作って、500人以上が暮らした。終戦で集落は消滅したが、それでも戻った者や交易を続ける者がいたなかで、1947年に二・二八事件が起きると、島では市民が虐殺され、偶然居合わせた琉球人も殺された。その後、「虐殺の島から平和を希求する島へ」という願いを込めて「和平島」の名にあらためられたという(青山惠昭『蓬莱の海へ』[4])。島には琉球漁民慰霊碑が建てられたが、現在は撤去されており、それが最初のモノクロ写真だったのである。

上原沙也加〈平和の島〉《基隆市バス101番線》2024年 ©︎上原沙也加

上原沙也加〈平和の島〉《基隆市バス101番線》2024年 ©︎上原沙也加

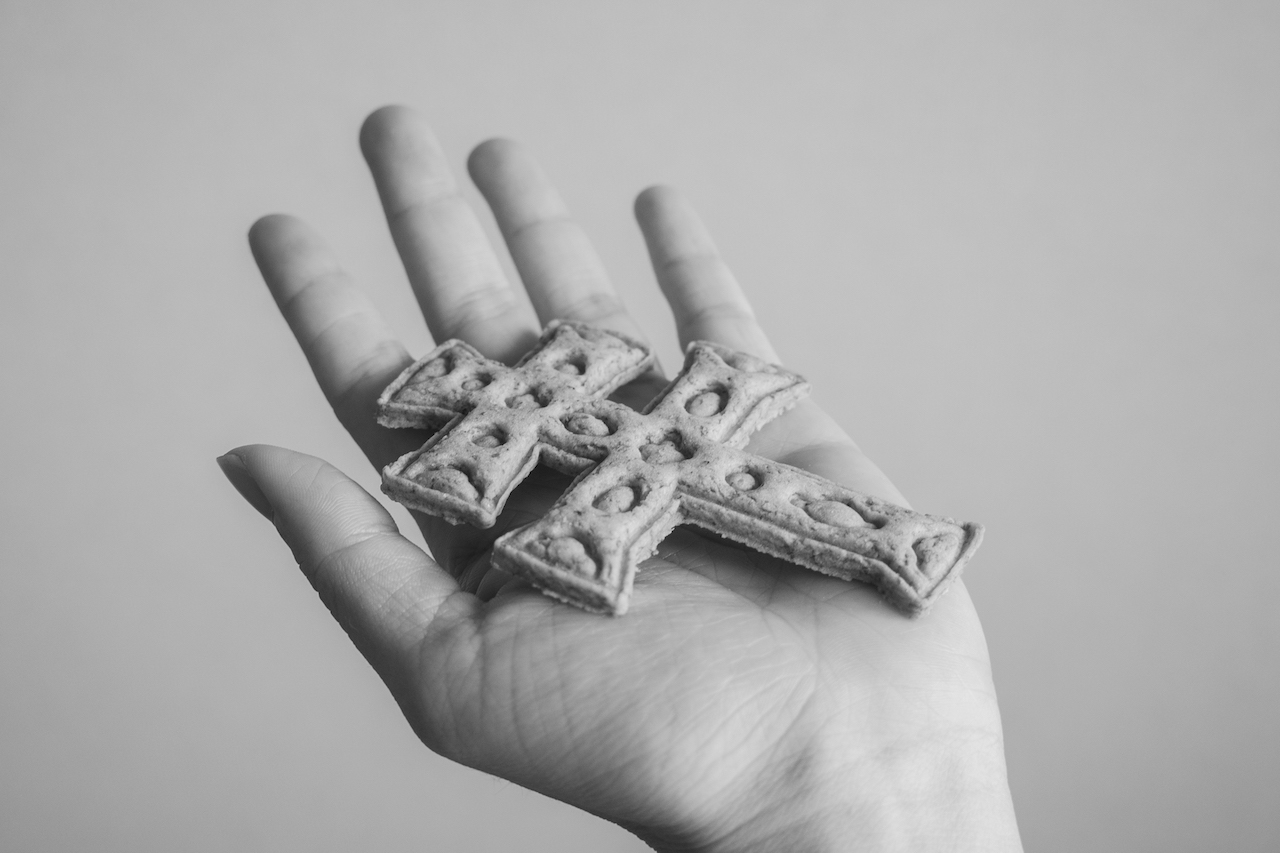

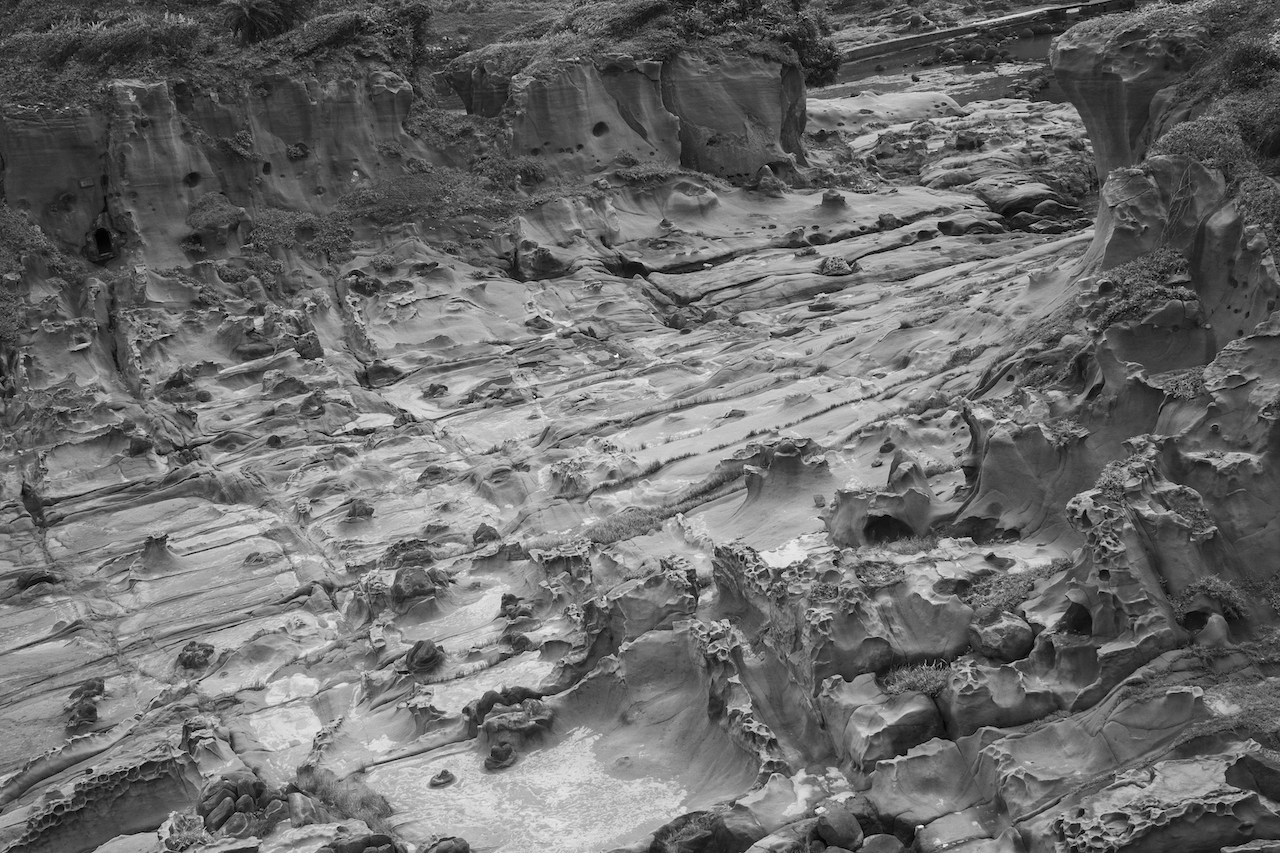

ギャラリーアトスの展示スペースは円形で、テキストを読んだ後、左回りに見ても、右に廻っても、一枚目に黒の印象が強い写真が置かれ、その次に写真家自身が和平島の土産品を持つ手の写真が配置されている。テキストで言及されたカフェと思しき写真のあとに、スペイン人の基隆上陸年を刻んだ栓抜きを握る手。和平島行きと表示された夜のバスの写真のあとに、二重になった十字架(スペインの教会で使われるという)のかたちをしたクッキーを載せた手。一階に置かれたモノクロ写真は10枚で、日本統治時代に設置された砲台の跡地、琉球人集落のあった地域で現在営まれている時計店、和平島のビーチと造船所、二・二八事件の処刑場となった千畳敷海岸、二・二八事件の年が抜けている年表の記された柵が立つ歩道の写真が並び、左右どちらから廻っても、ふたたび手の写真と黒い写真で円環を巡るように配置されている。

この円を幾度も、多方向に廻り、写真の前に立ち止まっては次へ移ることを繰り返す。するとそれぞれの写真の知覚だけでなく、写真同士のつながりへと体験が移行してゆく。丸い砲台跡と時計の盤面が重なり、遠くの木々や造船所のクレーンが十字架に見え、垂れるロープやチェーンは絞首を想起させ、ビーチのテントは白い棺のようだ。海食と長く刻まれた岸辺の亀裂が見えない死者たちの傷に感じられ、歩道の敷石の溝を通って傷は地下茎の如く広がり、写真家の手のひらの皮線や指紋を伝って、さまざまな時代の暴力や苦しみが私の手まで届き、この手のなかにまですべてはつながっている、と思う。写真が身体的な経験になると同時に、私個人も歴史と現在に対する責任を問われる。今その土地にあるものを見るというシンプルな行為を通じて、歴史を私たちの身体にまでつなげ、その場所に流れてきた時間を見るもの一人ひとりの時間に合流させ、展示を離れるときにも持ち帰らせることはできないかという、芸術的かつ政治的なアーティストの意志を感じる。

時計店のショーウインドウでは、「ばらばらの時間」というキャプションが示すとおり、店頭の時計がさまざまな時刻を指している。写真の中央では自由の女神が松明を掲げるように時計を掲げる(あるいは掲げさせられている?)黒い女神の立像と、横を向いた白いヴィーナスの胸像が前後に重なる。西洋(古代ギリシャを「白人化」することで成立した近代西洋)は横顔を向け、あたかも周囲の「ばらばらの時間」に無関心で、関わりがないかのようだが、たしかにそこにいる。ここには植民地主義に大きな比重を持たせて歴史を見る撮影者の感覚・意志・選択が感じられるが、しかし写真は恣意とも言い切れない。和平島の旧琉球人集落の時計店の店頭に白いヴィーナスが置かれ、それが正面を向かず横顔を向けていることは事実であり、それがどんなに小さなことでも事実には特有の歴史性があって、そうしたささやかな「今・ここ」はフレームに収まることで現在までの歴史に対するひとつの証言となっている。生活のなかに埋もれた小さな歴史的証言を静止させ、耳を傾けるかのように、「そこがどのような歴史を辿ってきたのか」をあらためてよく見ることを歓びにできるということが、写真の特性にして政治性の一端であるように思われる。

上原沙也加〈平和の島〉《ばらばらの時間》2024年 ©︎上原沙也加

上原沙也加〈平和の島〉《ばらばらの時間》2024年 ©︎上原沙也加

「緑の部屋:平和の島」はどちら側から円環を辿っても一枚目に黒い写真が架かり、まず黒に引き込まれる。それによって次の手のひらの白さが際立つが、しかし何度も巡ると、黒と白のコントラストが重要なのではなく、黒のなかの白や、白のなかのわずかな黒への感受性から私たちが何を想像できるかが問われているように感じられる。なぜ写真家は和平島の土産品を持つみずからの手を撮ったのだろう。紀行文は以下のように締めくくられている。

帰りのバスに乗る前に、ビジターセンターに立ち寄ると、十字架のかたちをしたクッキーや栓抜きのお土産が売られていた。それらを手に取ってみると、自分の片腕が墓標になったようだと思い、買って鞄の底にしまい込んだ。

言葉を深く吸い込み、ふたたび10枚の写真を行き来していると、はじめは白く見えた手のひらの写真の黒い部分に気づきはじめる。手に持った、あるいは手のひらに置いた土産品の下に影ができている。手に収まるそれらはとても小さく、観光客が気軽に買って持ち帰ることができるものだ。しかしたった一枚のクッキーでさえ、ダブルクロスのかたちはスペイン上陸の歴史とつながり、生地には地元の海藻が練り込まれ、和平島の風土と文化、植民地主義の歴史、観光地としての現在までを含んでいる。時計店の白いヴィーナスが証言するように、観光土産のクッキーもこの土地を証言している。

しかもそれを手に取るとき、小さな歴史の結晶の裏に、それと私たちの手のひらのあいだに、どうしてもまた新しい影が生まれる。沖縄の写真を撮り続け、構築された沖縄イメージに批判的に対峙してきたこの写真家が、観光や土産、来て、買って、帰ることに無自覚なはずがない。手のひらの上の十字架のクッキーが血に濡れて横たわる死者に見えてくる。それは偶然ではないだろう。渡り、取り、持ち帰ることは、歴史を引き受ける行為にもなりうるが、植民地主義の暴力とも重なる。写真家はみずからの手をうつすことで、土地の歴史につながり、その歴史を引き受けようとする自分自身だけでなく、沖縄と日本が重なる現在の状況において避けようのないみずからの歴史的立場性をも批判的に提示しているように思われる。

上原沙也加〈平和の島〉《千畳敷と呼ばれる海岸》2023年 ©︎上原沙也加

上原沙也加〈平和の島〉《千畳敷と呼ばれる海岸》2023年 ©︎上原沙也加

こうした写真の実践が他者の土地と歴史を私的な紀行に回収して閉じ込めるようなものではなく、アーティストが歴史に関わるための身体として自己をうつしていることは明らかだろう。メルロ゠ポンティが言うように、私たちはみずからの身体を抜きにしてはいかなる時間も歴史も成立させることができない。むしろ認識だけでは「世界との生活的な交流」が解体されてしまい、そのなかで身体こそが「新しい意味の結び目」でありうる(『知覚の現象学』[5])。「私の身体」は歴史的に構築された構造である。ゆえにそこには歴史的な限界と問題と矛盾がある。しかしだからこそ私的なものを放棄するのではなく、むしろ意識しながら、それでも身体とともにこれまでの自分自身の外に出ることを試みて、その記録を残していくことが、芸術家の自由と倫理の両立ではないだろうか。多様な主体の脱自こそ脱植民地の基礎ではないか。

砲台(軍事)と時計(時間)、海食(自然)と虐殺(歴史)、そして手のひら(身体)をイメージにおいてつなげる上原沙也加の写真は、その表面的な美しさにもかかわらず、あるいは表面が美しいからこそ一層あきらかに政治的である。しかしそれはイメージを決定的な象徴として動員する政治性ではない。むしろいつまでも見て、いつまでも読むことに開かれ、内容と意味がずれ続け、離れた場所や歴史同士が個人の経験を軸につながり続ける政治性である。イメージを固定して、安心して消費させない。こうした連鎖、循環を、身体を経由させることで、写真家にとってだけでなく、鑑賞者である私たち一人ひとりにとっての写真の意味、写真に流れる時間と私たちの時間の合流の可能性、その土地と鑑賞者の土地の距離と接近、そのすべてから帰結する責任の予感が、身体のおののきとなり、ふるえとなって知覚されるのである。

まことしやかに「台湾有事」が口にされる今、そこには安易な希望も、連帯も、未来もない。ありうるはずもない。しかしそれでも上原沙也加が隣人であり他者である「隣の島」で、自他の経験が重なり合う場所を見つけ出す作業を続けてきたのはなぜだろう。私には、歴史の細部や具体的な東アジアの傷跡への身体感覚を更新しなければ、すでに進みつつあるさまざまな暴力に抵抗できないのではないかという危機感、そしてその実践はたった一人の身体と芸術によっても可能なはずだという意志がこの写真たちから感じられる。そのとき、「台湾」「沖縄」「日本」のような大きな主語で示すのではなく、和平島という具体的な土地の歴史を現在の風景からうつしとり、離れたものを重ね、つなげ、最後は私たち一人ひとりにみずからの手のひらを見つめ直すような時間を生み出す実践が、美しさだけでなく、無関係に見えるもの同士を共通のものとしてゆくという意味での政治性を写真に付与している。写真家の手を通じて和平島の歴史の傷跡とかすかにつながったこの手を、私たちは展覧会のあとも持ち帰るしかないのだから。

上原沙也加〈緑の日々〉《台湾、高雄》2024年 ©︎上原沙也加

上原沙也加〈緑の日々〉《台湾、高雄》2024年 ©︎上原沙也加

2.

ギャラリーアトスの階段から2階にはカラー写真の〈緑の日々〉が展示された。台湾を撮影しながらモノクロとカラーのふたつのシリーズを並行して進める意図について、上原は、モノクロは「自分のからだごと過去に入り込み、そこから現在を考える」ことを目指しているのに対し、カラーは「現代から過去へ」という逆向きの方向を持つと答えた(kanzan galleryのトークより)。モノクロが「緑の部屋」と題されたのは、台湾の鮮やかな緑に由来するだけでなく、フランソワ・トリュフォーの『緑色の部屋』(1978年)を参照し、主人公が死者/過去にとらわれ、死者の写真や遺品を部屋に飾るこの映画とみずからの取組みを重ねているようだ。

上原は、やはり東京のトークにおいて、写真は「今そこで起きていることを伝えるメディア」というよりも、むしろ「そこで何があったのかをあとからゆっくり考えるためのメディア」ではないかと述べた。この場所で何が起こってきたのか、起こったこと自体は見えなくなっても、風景のなかには何らかの影響を残していて、写真の表面にあらわれてくるから、と。こうした写真論は沖縄と台湾の写真に通底し、〈緑の部屋〉と〈緑の日々〉に一貫しているだろう。

台湾のカラー写真も実にさまざまな表面をうつしている。夕日と街灯とバスの電光掲示が重なり合う窓ガラス、幾度も塗られては剥がれた壁や床、中央の人物だけが切り抜かれて不在となった大きな写真の掛かる外壁、しわの寄ったテーブルクロスと縁から溢れそうなシークヮーサーのアイスティー、書店の看板の隅のヴァージニア・ウルフ、継ぎはぎのカーテン、少し剥がれた壁紙。写真家は、そこにある表面を一つひとつ愛でるように美しくうつしとり、その表面のあり方を見るに、どの場所も何らかの歴史的な経緯を持つにもかかわらず、表面の奥にあるものや隠されたものを意味ありげにほのめかすことはない。

そのあり方自体が重要だろう。自分は隠れたものを知っているという、場合によっては無意識の権力性を帯びてしまいかねない存在としての写真家ではなく、いかに鑑賞者とともに表面にとどまることができるか。「今・ここ」に残された表面を見て、読むことから何が変わるのだろうか。写真家による収集と伝達よりも、鑑賞者一人ひとりの経験と「その後」のための写真たち。上原の独自性は、歴史的に複雑な経緯を持つ場所を撮影しながらも、その背景を知ることを鑑賞者に課すのではなく、ある場所を写真にうつせば独自の表面が生まれるから、その表面から何かを感じ取り、考えることがまず写真の経験としてあるべきで、写真の経験がよいものであれば、鑑賞者一人ひとりの時間や生活と写真にうつされた土地の歴史はどこかでつながるはずだと確信しているように思われる点にある。表面ほど複雑なものはない。表面にはすべてがあらわれているのだから。上原は、隠れたものを探るのではなく、表面における複数の層の重なり合いを見ることに惹かれ、それを写真のいとなみとして選び取った。トークにおいては、ジョン・シャーカフスキーの有名な議論を参照しながら、自分にとっての写真は鏡でも窓でもなく、さまざまな要素がうつり込むショーウインドウだと語った。透明なガラスや窓に反射し、撮影者自身でさえ、その写真を読むときにはもはやどちらが「こちら」でどちらが「向こう」かわからず、どこからどこまでがうつり込みかわからない、重なり合う表面に写真の経験が生まれるのである。

その場所で何が起きてきたのかは、表面の美しさから想像し、考え、知ろうとするしかない。なにげない壁や床が塗り直されてきた痕跡は、幾度も時代が変化したことを示すのか。日本統治時代に撮られたような写真の中でひとりだけがくり抜かれているのは日本の検閲か、その後の白色テロ時代に存在を消されたのか。さまざまな布がパッチワークされたカーテンはどのような時間が寄り集まっているのだろう。キャラクターのイラストで飾られた小綺麗なアイスクリーム店もよく見ると冷戦時代の米軍建築の再利用のようだ。

上原沙也加〈緑の日々〉《台湾、台北》2023年 ©︎上原沙也加

上原沙也加〈緑の日々〉《台湾、台北》2023年 ©︎上原沙也加

そうしたなかに一枚、ホテルの部屋と思しき枕元に絵画のポストカードが置かれた写真がある。絵は台湾の緑島を描いたものという。緑島は、二・二八事件以降の戒厳令下の台湾で政治犯収容所が設置され、今では人権博物館に転用されている。写真家はこの島に渡ったが、そこで撮影した写真は展示せず、かつてそこに収容されていた画家が描いた絵葉書を持ち帰り、宿の枕元に置いて撮った。それは描かれた緑島の断崖と海がどこか沖縄・糸満の摩文仁の風景に似るようで、絵そのものに惹かれたからであったかもしれないが、それと同時に、大きな出来事があった場所そのものを見ることで、写真がすべてを知った気持ちにさせてはいけないのではないか、そのようなことに写真を使ってはいけないのではないかという、写真家としての意志があった。その土地、その歴史のイメージを、すでに流通している情報に沿って対象化し、孤立させ、知識として消費できるものにして、ささやかな道徳的優越感に浸らせることが写真の役割ではないのである。

ギャラリーアトス2階の最後の小部屋には、上原が台湾で滞在したホテルで撮影した3枚の写真が並び、一番奥に滞在記のような文章が額装されずに貼られている。それは以下のように閉じられている。

別の暮らしへと運ばれていくように、街から街へと移動を重ねる。どの路地を曲がっても、懐かしくて、あたらしい。はじめて訪れるこの場所に、滲むような既視感を感じてしまう自らの反応や眼差しはどこからくるのだろう、と思って立ち止まると、冷たい影のなかに閉じ込められるような気持ちにもなってくる。複数の時間によって残された痕跡に、私の生まれた島にも存在したかもしれない眺めまでも想像してしまう。

私は青々と発光する植物のざわめきを聞きながら、いくつかの歴史に紐づいた場所を歩き続けた。

ひとに会い、ものを食べ、写真をうつした。私の目に掬い上げられるのは、ささやかな旅の記録でしかない。けれど、風景に現れるわずかな徴は、かつて起こった出来事や、たしかにあった日々を確認させてくれる。たとえすべての瓦礫が跡形もなくきれいに片付けられてしまっていたとしても。

季節が変わって、自分ひとりの部屋に帰ってきたところだが、私は静かな恐れを手放すことができないままでいる。まだ記憶されているものと、忘れ去られていくものを同時に手繰り寄せながら、写真をめくっていく。

あらかじめ持っていた地図をひっくり返して、裏側から透かしてみるように、もうひとつの時間を過ごしている。

上原沙也加〈緑の日々〉《台湾、花蓮》2023年 ©︎上原沙也加

上原沙也加〈緑の日々〉《台湾、花蓮》2023年 ©︎上原沙也加

夏のあいだ台湾に滞在しても、気づくと「冷たい影のなかに閉じ込められるような気持ち」になるという、その「冷たい影」は、どこから生まれ、誰が生み出してきたのか。私も、私たちも日々それに加担しているのではないか。言葉をたずさえて写真を見返すと、美しい光や色のなかにさらに微細な影が感じられてくる。写真家が沖縄に戻り、展示に向けて写真をめくりながら「静かな恐れを手放すことができないままでいる」という、その「静かな恐れ」とは何だろう。それは和平島への橋を渡る前のカフェの時間を「私はできるだけゆっくりコーヒーを飲み終えてから」と綴った心情に通じているのではないか。上原は、自身の揺れやためらいを、ふるえ続ける静かな言葉にして展示する。感情と倫理の境界線の部分だけを言葉に切り出し、残す。揺れを押さえつける結論のような言葉ではなく、自意識を顕示する言葉でもなく、自己と他者をともに揺さぶり、結びつけながら隔て、離す、定着させない言葉だけを。写真も言葉も、何かを固定し、定着させるためではなく、揺さぶり、動かし続けるためにあるのだろう。

しかし鑑賞する側から、そうした揺さぶられる経験、暑さのなかの冷たさ、光や色のなかの影、恐れやためらいと不可分の実践こそが芸術だと言うのは、もはやあまりにもたやすい。そのように割り切り、中断や宙吊りや揺さぶりを礼賛するだけでは、すでにその先へ向かっている上原のような芸術家たちの実践を受け止め、次につなげることはできないだろう。写真家の言葉を借りれば、「あらかじめ持っていた地図をひっくり返して、裏側から透かしてみる」いとなみを、それぞれに持ち帰り、生活のなかで継続できるかどうか。排他的な価値観や歴史観にもとづく時間を逃れて、自分だけの「もうひとつの時間」を日々守り続けられるかどうか。上原沙也加の写真は、私たちの身体感覚と都市や風景に対する感覚に別の土地と歴史をつなげ、遠くを見ることと自分の手の中を見つめ直すことを同時に実現する。遠くからも伸びてきて、手元からも生まれうる「冷たい影」を、写真の美しさの経験とともに知覚させる。どんなにささやかに、遠回りに見えたとしても、このようないとなみからしか、日々の生活、現在の東アジア、そして世界の歴史的状況をひとつながりのものとして捉え直し、変化を生み出すことはできないのではないか、と私は思う。

上原沙也加〈緑の日々〉《台湾、台南》2024年 ©︎上原沙也加

上原沙也加〈緑の日々〉《台湾、台南》2024年 ©︎上原沙也加

*1 上原沙也加「緑の部屋」MISA SHIN GALLERY、東京、2024年4月13日–6月1日 https://www.misashin.com/exhibitions/上原沙也加「緑の部屋」/

*2 上原沙也加「緑の日々」kanzan gallery、東京、2024年11月9日-12月15日 http://www.kanzan-g.jp/exhibitions/sayaka-uehara-2024/

*3 上原沙也加写真展「緑の部屋:平和の島」ギャラリーアトス、沖縄、2025年2月7日-2月24日 https://www.galleryatos.com/上原沙也加写真展

*4 青山惠昭『蓬莱の海へ 台湾二・二八事件 失踪した父と家族の軌跡』ボーダーインク、2021年

*5 モーリス・メルロ゠ポンティ『知覚の現象学 1』竹内芳朗、小木貞孝訳、みすず書房、1967年、104頁および255頁。

上原沙也加写真展 緑の部屋:平和の島

2025年2月7日(土)-2月24日(月・祝)

ギャラリーアトス、沖縄

https://www.galleryatos.com/

開廊時間:11:00–18:00(最終日は17:00まで)

開廊日:金、土、日、祝

展覧会URL:https://www.galleryatos.com/上原沙也加写真展

林立騎|Tatsuki Hayashi

翻訳者、演劇研究者。現在、那覇文化芸術劇場なはーと企画制作グループ統括。訳書にイェリネク『光のない。』、レーマン『ポストドラマ演劇はいかに政治的か?』(ともに白水社)。イェリネク作品の翻訳で小田島雄志翻訳戯曲賞を受賞(2012年)。2005年より高山明の演劇ユニットPort Bに、2014年より相馬千秋のNPO法人芸術公社に参加。東京藝術大学特任講師(2014-17年)、沖縄アーツカウンシルプログラムオフィサー(2017-19年)、ドイツの公立劇場ドラマトゥルク(2019-21年)を経て、22年より現職。

「上原沙也加写真展 緑の部屋:平和の島」ギャラリーアトス、沖縄 ©︎上原沙也加

「上原沙也加写真展 緑の部屋:平和の島」ギャラリーアトス、沖縄 ©︎上原沙也加