取り残された歴史をすくいあげて

インタビュー/アンドリュー・マークル

ウォン・ホイチョンは1960年ペナン島生まれ、クアラルンプール在住。あらゆるメディアを駆使し、様々なアプローチやテーマを扱う幅広い活動を展開している。多くの作品では、マレーシアの植民地としての歴史や、現代のマレーシア社会や世界中から取り残された文化の歴史を取り上げるなど、政治的な含意を持っている。しかしそれらは同時にエンターテイメント性も重視しており、「RE:Looking」(2002)というプロジェクトではBBC風の架空の調査報道番組を通してマレーシアが250年間に渡り密かにオーストリアを植民地化していたことを想像しており、『Chronicles of Crime』(2006)と『Maid in Malaysia』(2008)の各写真シリーズではハリウッド映画の広報を思わせるような洗練された艶やかさを加えていることなどが挙げられる。こういった作品では、特定の社会問題というよりも、美術とマスメディアそのものの仕組みを批評しており、それらにおける表現が如何に必然的に本来の題材の政治的な関係性を自らのものとし、歪めたり不明瞭にしてしまうかを考察している。ウォンはこの現象を共謀の一形態として語っており、彼自身にとって純粋な批評的視点というものは存在しないことを暗示している。作品を通して単に客観的な問題を指し示すのではなく、それを変換することによって鑑賞者にその共謀を意識させ、私たちが実生活に存在する複雑な物事から自らを遠ざけているという不穏なアイロニーを認識させるのである。

2010年から2011年に掛けて、ART iTは2度に渡ってウォンとのインタビューを行ない、作品における思想、そして美術家、教育者、政治的アクティビストとしての複合的な活動について話を聞いた。

「粛清」(1989) ビデオ、27分 福岡アジア美術館所蔵 Courtesy Fukuoka Asian Art Museum.

「粛清」(1989) ビデオ、27分 福岡アジア美術館所蔵 Courtesy Fukuoka Asian Art Museum.

I. 事件としての演劇

ウォン・ホイチョン、誤った美術教育の体験と失われた歴史の交錯について語る

ART iT 今回は「教育」というテーマの下で教育にまつわる問題に関わりを持つアーティスト、そして独学のパフォーマンスとしての現代美術という概念を取り上げます。あなたはたまたま美術に行き着いただけで、美術家を目指したことは特になかったと過去に話しています。そういう意味では、あなたの物語は誤った教育から始まっていると言えるのではないでしょうか。その経験について話を聞かせてください。

ウォン・ホイチョン(以下、WHC) そのとおりですね。17歳の頃、訳がわからないまま大学に進学して、専攻を選ばなくてはならなかったのでとりあえず生化学と書きました。「これならたくさん儲かるぞ」と思ったのです。でも実際に勉強を始めると有機化学が大嫌いだということが判明して、そこからいろんな分野——都市計画、心理学、他にもいくつか——を点々として、最終的にはフランクフルト学派的な、批判理論めいた文学の勉強をしていました。その後はハーバード教育大学院に進学して、ブラジル人教育者パウロ・フレイレの「意識化」の教育学を中心としたリメディアル教育に影響を受けました。そしてハーバードでアラビア語の勉強をしたので、次はイスラム教にまつわる研究がしたくなりました。カイロでの研究プログラムに出願しましたが、受かったものの奨学金はもらえませんでした。同時に、美術にも興味があったので、美術のコースにも出願していました。マサチューセッツ大学アマースト校の芸術学修士課程に奨学金付きで受かったので、そちらに行きました。偶発的な出来事と言えるかもしれませんね。美術が好きでなかったわけではないのです——実際、好きでしたよ——でも職業として考えていませんでした。それまではいろんな概念について研究するのが好きでしたし、多いときには毎週論文を書くような集中的な学問的プログラムばかりやっていたので。

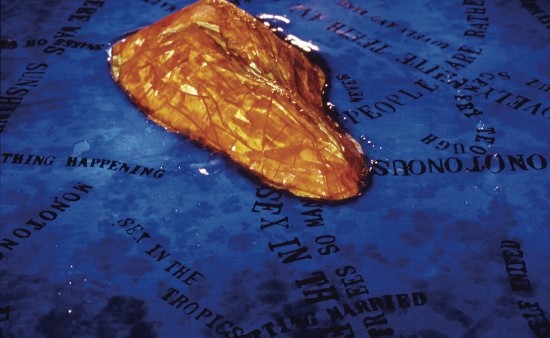

Detail of diPULAUkan / Exile Islands (1998), mixed media installation.

Detail of diPULAUkan / Exile Islands (1998), mixed media installation.

ART iT スタートが遅かった人にしては、マレーシアの文脈、そして国際的な文脈において先駆的な作品をいくつも作られています。

WHC そうでしょうか。でもその経験が生かされているのかどうかはよく分かりません。もしかしたら私の多岐にわたる学歴が関係しているのかもしれません。年を重ねるにつれ、文学、批判理論、教育学、視覚芸術の間の繋がりがもっとはっきりと見えるようになってきました。作品の多くにおいては確かに概念や教育学の歴史に対する興味に触れています。様々な分野で勉強してきた経験はなかなか便利なものとなりました。活かし方が分かるまでしばらく掛かりましたが、この学歴のおかげで作品制作という概念を幅広く持つことができました。

美術の話をするときには、そこに含まれる複雑さと共謀との両方の側面を問います。1990年代初頭に第三世界の美学についての授業を教えたのですが、フレイレの教育学、そしてアウグスト・ボアールのパフォーマティブな行動や政治的な演劇についての論考に強く影響を受けた内容でした。その授業を通して、第三世界の美学などというものは存在するのか聞きたかったのです。教室を、これらについて生徒と一緒に考えるための場として使いました。でも数年間でやめました。何故ならば、第三世界のナショナリズムとファシズムと権威主義との違いは多くの場合、紙一重であって、「第三世界の美学」は自由をもたらすことを意図しているにも関わらず、そこにとても強いナショナリスティックな意図を見出すのも簡単なことであると気づいたのです。

Still from Aman Sulukule, Canim Sulukule / Oh Sulukule, Darling Sulukule (2007), video, 13 min 52 sec. Courtesy Wong Hoy Cheong.

Still from Aman Sulukule, Canim Sulukule / Oh Sulukule, Darling Sulukule (2007), video, 13 min 52 sec. Courtesy Wong Hoy Cheong.

ART iT 作品の形状ですが、どのようにして絵画からインスタレーションやニューメディア作品に移行していったのでしょうか?

WHC マサチューセッツ大学院で芸術学を専攻していた時は、絵画を専門として、何人かの第二世代抽象主義者の教授たち、特にハンス・ホフマンの教え子であったジョン・グリロの下で研究しました。当時はホフマンの「押し引き」の理論の影響を受けていました。でもマレーシアに帰ってからは1年につき2点くらいしか絵を描いていなくて、その他の時間はNGOの仕事に費やしていました。その時点でもうペインティングは効果的な手段に思えませんでした。テレピン油の臭いが嫌いでしたし、油彩画の苦心的というか、即時性のなさも嫌いでした。そこで絵画の制作はやめて、ビデオ、パフォーマンスアート、インスタレーションといった、ありとあらゆる形式を試すようになったのです。

ART iT それらの表現法への移行を始めたときには、既に経験はあったのでしょうか?

WHC いえ、なかったです。それがよかったのです。拘束的な正式トレーニングを受けていなかったからこそ、実験的なことがしやすくなりました。単純に、ペインティング——特にホフマンの理論——から離れるだけでとても自由な気持ちになれたのだと思います。

「粛清」(1991) 油彩・南京袋、213x366cm 福岡アジア美術館所蔵 Courtesy Fukuoka Asian Art Museum.

「粛清」(1991) 油彩・南京袋、213x366cm 福岡アジア美術館所蔵 Courtesy Fukuoka Asian Art Museum.

ART iT 絵画という手法は美術家として扱えるテーマをも制限してしまうと感じていたのでしょうか?

WHC はい。第一に、私にとっては孤独すぎました。NGOでの仕事の影響もあってか、私はコラボレーションに興味を持っていました。絵画という手法はコラボレーションの可能性を制限すると感じました。例えば、最後に作ったペインティングのひとつに「Sook Ching[粛清]」(1990)というのがあるのですが、その作品は第二次世界大戦中のマラヤ日本占領期をテーマとしました。絵画作品でしたが、自分の研究分野の背景もあったので、まずは記録資料と歴史の事前調査をしました。オーラルヒストリーにも興味があったので、占領期を生き延びた人たちの話を聞いて、そのインタビューを借り物のビデオカメラで録画しました。この経験を振り返ってみると、絵画には何かの要素が抜け落ちているように感じました。絵画は身体的かつ個人的ではあったけれど、歴史的な深みがなかった。つまりインタビューした方々の顔、表情、声といったものが抜け落ちていました。それをきっかけに1990年に初めてのビデオ作品を作りました。でも、その後、ビデオは身体のライブ感や生の感情に欠けていることに気づきました。それで今度はパフォーマンスについて考えるようになって、このプロジェクトは最終的に絵画、ビデオ、そしてパフォーマンスから成るものとなりました。このプロジェクトに取り組む過程で実にたくさんのことを学びました。

「粛清」(1989) ビデオ、27分 福岡アジア美術館所蔵 Courtesy Fukuoka Asian Art Museum.

「粛清」(1989) ビデオ、27分 福岡アジア美術館所蔵 Courtesy Fukuoka Asian Art Museum.

ART iT その作品はどのようなものだったのでしょうか?

WHC ある意味、メキシコの壁画とアメリカの社会的リアリズムとをまぜ合わせたような、キュビズムや「ゲルニカ」にも少し似たようなところがあるといえます。ビデオは主にアーカイブ映像と生存者の方々が自らの経験について話している映像とで構成されています。パフォーマンスはとても挑戦的なものとなり、動き、身ぶり、声を通して観客を挑発しました。5人のメインパフォーマーの他に、幾人かは観客の中にいて、彼らが周りの傍観者たちやお互いを咎めるような身ぶりをします。戦時中は共謀や見境のない行動が蔓延ってしまうものなのかもしれません。非難、その非難に対する非難、被害者と迫害者とがお互いの存在に包含されてしまう、といったかたちで。

ART iT では、ペインティングには解釈的な要素があり、ビデオには記録資料的な要素があり、パフォーマンスにはライブ感の要素があり、それらが全て同じ空間において紹介されるというプロジェクトだったのでしょうか?

WHC はい。実験的だったとも言えるかもしれませんが、今、振り返ると少し短絡的に思えます。ペインティングが全体の背景幕のようになっていて、ビデオとパフォーマンスとの方がうまく組み合わさっていました。

ART iT ビデオやパフォーマンスから、更に植物、牛糞、紙、食べ物などといった型破りな材質を使うようになりました。しかし、そのような移り変わりの中でも植民地化の歴史というテーマを何度も扱われています。これは意識的な帰着点のひとつなのでしょうか?

WHC 普通とは異なる材質の特性、テクスチャーやそれらが持つ意味に間違いなく惹かれています。独立後を含めた植民地の歴史というのは私の作品においてひとつのサブテーマではあります。でも、どちらかというと失われ、忘れられ、取り残された歴史を引き出すことに興味があるのだと思います。そして信憑性や公式のナラティブといった観念に挑戦することにも興味があります。信憑性とは何か?

正式の真実とは何か? このような、一般的に認められている公理や公式見解といったものをこじ開けて、その裏やそのさらに奥に一体何があるのか見てみることに興味があります。

Both: Installation view of Trigger (2004), multi-channel DVD projection, commissioned by Liverpool Biennial International 04. Courtesy Wong Hoy Cheong.

Both: Installation view of Trigger (2004), multi-channel DVD projection, commissioned by Liverpool Biennial International 04. Courtesy Wong Hoy Cheong.

ART iT これはマレーシア自体に根付いた問題なのでしょうか? それとも、あなたが国際的な文脈にも通じているマレーシア人の美術家として扱っている問題なのでしょうか?

WHC どのような文脈においても同じように問題提起できると思います。歴史、特に取り残された歴史を引き出すということは全ての社会に関連するグローバルな行為だと思います。私にとって歴史とは多くの場合、誰が権力を持っているか、ナラティブにどの話を入れるか決めるのは誰かということに付随していて、周辺に追いやられた人々は大抵「文明」や「歴史」を持っていません。

海外でコミッションを受けるときには特にこういった歴史におけるずれに注目しています。特に壮大な内容でもないこともあります。例えば、2004年のリバプール・ビエンナーレのためにイギリスに滞在していたときにはポップカルチャーの歴史を引き出すことに興味を持ったので、アメリカの象徴的な「歌うカウボーイ」ロイ・ロジャースが戦後、初めてイギリスを訪れたときのことを再現する映像作品を作りました。ちょうどアメリカのポップカルチャーがイギリスに輸入されてきた頃でした。2004年はロジャースの渡英50周年でもあったので、その機会にこの出来事を再現しました。馬に複数のカメラを取り付けることによってロイ・ロジャースの踊る馬、トリガーの視点を再現しました。以前は観客がこの見せ物の見物人だったところが、ビデオの中では馬が見物する側になりました。

また、2007年にトルコで開催されたイスタンブール・ビエンナーレでは、ビザンチン帝国の時代からずっと迫害され周縁化されてきたロマ民族の人々と共に「Oh Sulukule, Darling Sulukule」(2007)という、物語、ファンタジー、歌の映像作品を作りました。—というわけで、政治的なテーマや歴史的な問題を厳格に取り上げることに縛られているということは特にありません。

ウォン・ホイチョン インタビュー

取り残された歴史をすくいあげて

I. 事件としての演劇 | II. 消費としての演劇 | III. 変革としての演劇 »

第9号 教育