第18回(ゲスト:馬定延)―アーティストへの質問、あるいは「これまで」と「これから」の間には何があるのか

映像メディア学研究者の馬定延さんとの往復書簡。馬さんからの二通目の手紙は、田中さんの近年の活動や、美術における映像表現の実践・体験・歴史について語りかけます。

件名:「これまで」と「これから」の間について

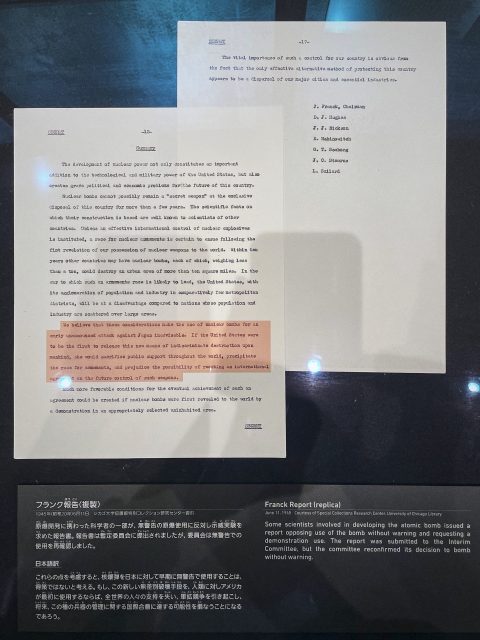

広島で出会った「フランク報告」(複製)。誠心誠意「過程」に関わることの重要性について考えさせられた歴史的な手紙。

田中功起さま

現在、ソウル市立美術館で田中さんの《共にいることの可能性、その試み》(2016)が展示中ですよね(「Scoring the Words」展、2022年9月1日〜11月20日(*1))。最初に、その韓国語字幕を担当した際に読み直した、アルフォンソ・リンギスの本から一節引用させてください。

誰かに尋ねるということは、たんに、再び送りだすことになる情報の受け手になることではない。それは自分が手にすることができないものを求めて他者に訴えることである。他者に質問、あるいは挨拶をすることは、自分の無知、欠落、欠乏を他者に曝すことであり、自分とは非対称の人間に助けを求めることである。(*2)

前回の手紙で、私は自分が翻訳者として関わった田中さんの著書『リフレクティヴ・ノート』について田中さんに質問しました。

- そういえば、この出版プロジェクトは「方法としての出版」をかかげていました。それはどのような意味でしたか?

それに対する返信の中で、田中さんは問い返しました。

- 馬さんの質問に書かれていた「方法としての出版」というタームをぼくが書いていたのか、当時の副館長のヘジュさんが書いていたのかちょっと覚えていないのですが、どこでそれを読んだのでしょうか。

田中さんに質問されてはじめて、自分がどこで、いつ、誰から、そのタームを読んだのか覚えていないことに気がつきました。メールの中を探してみてもなかなか出てこない。痕跡が残っていないことを見ると、もしかしたら「読んだ」のではなく、「聞いた」のかもしれないと思いました。ところが、オンライン上で当時の関連記事を読み直している途中、私は驚愕してしまいました。なんと、田中さんの個展「Vulnerable Histories (A Road Movie)」がアート・ソンジェ・センターの2階で開催された2020年10月30日から12月20日の間に、1階では「方法としての出版」というタイトルの、別の展覧会が同時開催されていたのです(*3)。その展覧会は、アジアの小規模な芸術出版に関するプロジェクトのプロローグ的な内容で、田中さんの本に収録された「意図の向こうへと導かれる:フー・ファンの思考にふれながら」というエッセイに登場する、フィクション・ライター、キュレーターのフー・ファンも参加していました。

コロナ禍で3年以上、韓国に帰っていない私は、いずれの展覧会も実際には見ていません。遠く離れた場所からオンラインで接した情報が記憶の中で勝手に編集されてしまい、いつの間にか「方法としての出版」が、田中さんの出版プロジェクトを理解するための重要なタームになっていたみたいです。この連載のような場で、自分の「記憶違い」について告白することをとても恥ずかしく感じます。それはまず、読者のみなさんと田中さんに対する申し訳なさであり、「正確ではないこと」が許されない「研究者」という役割を演じる場面で、意図せず「自分らしさ」が露呈されてしまったことに対する困惑でもあります。

しかしながら、『リフレクティヴ・ノート』という本は、私にとっていまでも「方法としての出版」と強く結びついています。それは、質問が正確ではないと判明する前に、先に田中さんの答えが返ってきたからでしょう。一定の時間を挟んで、手紙のようなやりとりをするこの「質問する」の連載では、質問を質問で返しても即時的に回答が返ってくるわけではありません。そのため、疑問を感じながらも、最初の質問に対して考えつづけることになります。田中さんは「方法としての出版」とは「作品制作と同じように出版を捉えること」だと、「韓国語、英語、日本語の三つの言語を本のなかに平等に配置したかった」と書きました。2020年の暮、韓国で先に刊行された『リフレクティヴ・ノート』は、ソウル国際図書展が毎年10冊ずつ選定する「韓国でもっとも美しい本(Best Book Design from Republic of Korea)」に選ばれました。審査員は、「言語配置の平等」という著者の田中さんの意図を反映して、三つの言語の循環構造に変奏したブック・デザインが、読者の自由に介入できる空間を作り上げたと高く評価しました(*4)。

「何かの事後の勉強会の上映と、」

最初の手紙と、それに対する田中さんの返信の間に、京都で田中さんに直接挨拶をする機会がありました。THEATRE E9 KYOTOで6月2日から5日まで行われた、『事後勉強会』(2021)の上映と対話の時のことでした(*5)。ここでの「対話」は、レクチャー、対談、Q&A、反省会など、毎回少しずつ異なる形式と出演者で行われ、田中さんはこの上映と対話を「アセンブリ」と呼んでいました。今回、質問したいのは、このアセンブリの企画意図と内容についてです。

私が参加したのは初日でした。大学での講義が終わってから大阪を出発したため、開演直前に着き、ほぼ満席だった客席の後ろ側に座りました。映像の中の「勉強会」が行われた場所は、その上映会場でした。上映後には、観客が『「生産者としての〈作家〉」と「生政治時代の芸術」のあいだ』と題した田中さんのレクチャーを聞くという、もうひとつの「事後勉強会」が加わり、その「事後勉強会」自体も記録撮影されるという、入れ子構造になっていました。レクチャーを聞きながら、もしかしたら田中さんはこの入れ子構造の「事を引き起こす」行為を、進行形のインスタレーションを制作する行為として捉えているのではないかと思えました。

その出来事の中心にある『事後勉強会』という映像に関しては、正直その場ではすぐ理解できない部分もありました。特に、アートの現場における労働やハラスメントの問題に関する勉強会とTHEATRE E9 を介して集まった参加者の体験に基づいたディスカッションが、どのような経緯でブラジルでの日系移民による絵画史と接続されたのかという点です。実際、他の観客が同じ質問をしました。その質問に対して田中さんが、別の日に出演者を招いて詳しく話すのでもう一度来てほしい、2回目からは割引があると答えたので、みんな笑いましたよね。田中さんは言いました。「勉強会は芸術ではない、生である」と、上映された映像は「単なるイベントの記録ではない」と、実際に起きた事を見せるのが目的ならば、異なる「編集の仕方」を選んだはずだとも。それは、ヴァルター・ベンヤミンの「生産者としての作者/執筆者」(1934)、ロラン・バルトの「作者の死」(1967)、ボリス・グロイスの「多重的な作者」(2005)、「生政治時代の芸術:芸術作品からアート・ドキュメンテーションへ」(2002)を引用しつつ、さしあたり「作ることだけでなく、その運営/作る手段に関わることについて考えること」が大切だとした、レクチャーの内容とも通じる話でした。近年、アーティストが「何を語ったのか(what)」だけでなく、「どのように語ったのか(how)」に重点を置いて作品を考察している私にとって、それは注目すべき発言です。

個人的に映像の中で印象に残っているのは、新型コロナウイルス感染予防の対策として置かれていた「パーティション」の存在でした。2020年以来、人と人の間に置かれる透明なプラスチックの板や幕は、私たちの日常生活の一部となりました。感染状況が悪化していた2021年の勉強会の現場では必要不可欠なものだっただろうし、2022年の現時点でも違和感のある舞台装置ではありません。映像の中でパーティションは、劇場特有の非日常的な照明の色に染まりつつ、出演者たちの間を遮りながら同時につなげるような役割を果たしていました。マスク着用のせいで、基本的に出演者の顔は上半分しか見えない状況でしたが、パーティションの反射によって、一台のカメラのアングルが捉えられない複数の角度から出演者の顔が同時に映し出される瞬間があったり、その上にパーティション越しに見える隣の出演者の顔が重なったりもしていました。また、パーティションによって間近の人の声がどれだけ聴きとりにくくなるのかを体験的に知っているせいか、出演者どうしのコミュニケーションの隔たりの象徴のように見える場面もありました。いまの時代のリアリティーを反映するパーティションが、初期ビデオ・アートの実験の中で、内省の道具として効果的に活用された「鏡」を連想させるだけでなく、イメージを映し出す画面という意味と、物理的に遮断するついたてという意味を同時に持っている「スクリーン」として機能していることが興味深かったです。

現代美術の文脈における映像作品の居場所

もし『事後勉強会』という映像作品が、ディルイーヤ・ビエンナーレ(サウジアラビア、2021)での「展示」と、ルードヴィッヒ美術館(ドイツ、2021)での「上映」後、日本で「初めて上映」されることが重要だったら、アセンブリの「対話」の方は、映画の監督や出演者の舞台挨拶のように、上映に付随する特典のような位置付けになったでしょう。前述した通り、田中さんのアセンブリの中で上映と対話の関係性は、必ずしもそのようなものには見えませんでした。場所によって次々と変更された発表形式の背後にある、田中さんの考えを聞いてみたいですね。おそらくそのような柔軟性は、当初展覧会形式で発表された田中さんの作品が、ベルリン国際映画祭(2020)、ロッテルダム国際映画祭(2019)、釜山国際映画祭(2019)などで上映されたという経験と無関係ではないでしょう。そして私の個人的な関心は、その経験が田中さんの意識と新作の制作過程にどのような影響を与えたのかというところと、今回の新作が次の作品にどのような影響を与えていくかというところにあります。

そもそも、アーティストの映像作品は、どうして「展示」と「上映」という、異なる形式を比較的自由に行き来することができるのでしょう。21世紀の社会はあらゆる映像で満ち溢れていますが、全ての映像が「展示」と「上映」という、ある意味では特権的とも言える形式を通じて観客に出会えるわけではありません。「比較的自由に」と言いましたが、実際には映画と美術の間にやはり違いがあります。「上映」という伝統と歴史の中心に位置付けられる映画は、映画祭という例外的な場を除き、世界各地の劇場で同時多発的に公開され、配信サービスなどを通じて不特定多数の個人に視聴されます。それに対して、「展示」を基本的な前提とする美術の映像は、通常1ヶ所で行われる1つの展覧会の枠で発表された後、その展覧会が巡回するか、作品が単独で別の展覧会の枠で公開されて新たな文脈を獲得することが多いです。『事後勉強会』は、どちらかといえば後者に該当するでしょう。

2009年にイギリスの学術誌『Screen』の創刊50周年記念号は、映画と美術を越境する映像作品を念頭に「ギャラリーで上映される映画(gallery film)」を包括する、新しいスクリーン映像理論を構築する必要性を指摘しました(*6)。同時期に現代美術の中では、「展示」と「上映」の前段階として、「ビューイング・コピー(viewing copy)」、すなわちアーティストの許可を得て所有、閲覧できるDVDや限定公開のオンラインファイルとそのリンクのあり方が活発に議論されました(*7)。プレビュー用の複製は映画の分野でもありますが、世界のたった1ヶ所に唯一のオリジナルとして存在する作品、という伝統的な価値観が根強い美術の文脈におけるその存在の意味合いは、当然ながら大衆消費システムを持つ映画の文脈とは異なります。かつて、日本の美術館の収蔵品にまだ「映像」という正式部門が無かった時代には、アーティストの制作したビデオが「作家資料」として収集されることもあったそうです(*8)。おそらくビューイング・コピーに近い形であったのであろう、映像作品を大事に保管するための美術館側の工夫だったのではないかと思います。

文化庁のアートプラットフォーム事業による「Art Platform Japan」というウェブサイトでは、国内の登録博物館、博物館相当施設等が収蔵する近現代美術作品を中心とする収蔵品の検索システム「SHŪZŌ」を利用することができます(*9)。これから順次拡充される予定ですが、2022年2月17日に更新された147,040点の作品の中で、「映像」として分類される作品は1,298点、全体の1%以下の割合です。しかもその大半は、横浜美術館などが所蔵する「写真」です(*10)。19世紀後半に物理学の学術用語として造られたとされる、日本語の「映像」という言葉の起源を考えると、写真をはじめとする静止画像が「映像」として分類されることは当然のことだといえます(*11)。他方、「動画(moving image)」を念頭に個別の作家と作品を追跡していくと、「インスタレーション」(340点)や「彫刻」(2,859点)と分類されている場合もあります。このような歴史的な経緯と現状の一部を知って、私は映像作品が歴史化されていく「過程」に研究者という立場から関わっていけることを嬉しく思い、現代美術と映像メディアの「これから」がますます楽しみになりました。

あ、この連載の中で私に与えられた機会は、後もう一回ですね。田中さんがレクチャーの中で話したインスタレーションにおけるドキュメンテーションの位置付け、冒頭で言及した字幕の翻訳をしながら悩まされた言語と映像の問題、最近のインタビューで聞いた「アーティストの映像作品はひどい!(Artist’s video sucks!)」という発言など、まだまだ田中さんと一緒に考えてみたい話題はたくさん残っています。

2022年8月、再び大阪より、

馬定延

近況:8月には「ひろしまアニメーションシーズン2022」の中で、ワールド・コンペティション部門の「光の詩」カテゴリの審査と、関連プログラムとして現代美術とアニメーションの間を流れるイメージの風景を考察した小規模な展覧会「In the Flow」の企画をしました。9月10日〜11日には、国立国際美術館の館長以下ほぼ全ての研究員が参加する「NMAOトークマラソン2022」の中で、9月3日に開幕する釜山ビエンナーレ2022の芸術監督、キム・ヘジュさんと対談をします 。そして、9月17日から25日まで行われる、第36回イメージフォーラム・フェスティバルの最終審査に参加します。

1. SeMA – Exhibitions Detail: Scoring the Words

2. アルフォンソ・リンギス『何も共有していない者たちの共同体』野谷啓二訳、洛北出版、2006年、119頁。

3. Art Sonje Center: Publishing as Method

4. Seoul International Book Fair 2022: Jury Statement – Reflective Notes (Recent Writings)

5. Theatre E9 Kyoto: 田中功起 “何かの事後の勉強会の上映と、”

6. Annette Kuhn, “Screen and Screen Theorizing Today,” Screen, vol.50, no.1, spring 2009, pp.1-12. 拙稿、馬定延「スクリーンとポストプロダクション:現代美術の映像表現をめぐって」『映像学』第102号、2019年、6〜13頁を参照。

7. Sven Lütticken, “Viewing Copies: On the Mobility of Moving Images,” e-flux journal, no.8, May 2009.

8. 2021年9月18〜19日に国立国際美術館で行われた、第21回中之島映像劇場「美術館と映像ービデオ・アートの上映・保存ー」で言及された内容。

9. Art Platform Japan: 全国美術館収蔵品サーチ「SHŪZŌ」

10. 「映像」ではなく、「写真」で検索される作品数は20,298点。

11. 坂本浩「『映像』という言葉の成立」『映像学』第62号、1999年、5〜20頁、または、坂本浩「芸術領域を中心とした<映像>概念の史的変遷」筑波大学博士論文、2001年を参照。

【今回の往復書簡ゲスト】

馬定延(マ・ジョンヨン)

1980年韓国ソウル生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科修了(博士・映像メディア学)。著書『日本メディアアート史』(アルテスパブリッシング、2014)、共編著書『SEIKO MIKAMI: 三上晴子—記録と記憶』(NTT出版、2019)、論文「光と音を放つ展示空間—現代美術と映像メディア」(『スクリーン・スタディーズ』東京大学出版会、2019)、「パノラマ的想像力の作動方式」(『To the Wavering』展カタログ、ソウル市立美術館、2020)、共訳書『Paik-Abe Correspondence』(Nam June Paik Art Center, 2018)、『田中功起:リフレクティヴ・ノート(選集)』(アート・ソンジェ・センター+美術出版社、2020-21)など。現在、関西大学文学部映像文化専修准教授、国立国際美術館客員研究員。