群馬県立近代美術館 1974年 写真:中平卓馬 © Nakahira Takuma

群馬県立近代美術館 1974年 写真:中平卓馬 © Nakahira Takuma開館40周年記念

1974 第2部 1974年—戦後日本美術の転換点

2014年9月13日(土)-11月3日(月、祝)

群馬県立近代美術館

http://mmag.pref.gunma.jp/

開館時間:9:30-17:00 入館は閉館30分前まで

休館日:月(ただし、月曜が祝日の場合は開館、翌火曜が休館)

群馬県立近代美術館では、開館40周年記念の企画展シリーズとして『1974 第2部 1974年—戦後日本美術の転換点』を開催する。先行した第1部では同館が開館した1974年生まれのアーティスト6名が作品を発表したのに続き、今回は同館が群馬県明治百年記念事業の一環として県立公園「群馬の森」とともに設立された経緯を振り返りつつ、当時の日本における美術状況の再検証を試みる。企画は同館学芸員の田中龍也が担当。

学生運動が下火となり、オイルショックを経験した1970年代、美術においては、スーパーリアリズムと呼ばれる絵画をはじめ、写真を取り込んだ表現が増えることで、写真や映像が美術との関係で語られた。また、60年代から続く野外彫刻展が広がりを見せる一方で、概念芸術や「もの派」を経て、知覚や認知システムを題材とした表現も台頭してくる。本展に限らず、『日本の70年代 1968-1982』(埼玉県立近代美術館、2012)や『ミニマル|ポストミニマル—1970年代以降の絵画と彫刻』(宇都宮美術館、2013年)など、歴史としての70年代を検証する試みがはじまっている。

上田薫「スプーンに水あめ」1974年 東京国立近代美術館

上田薫「スプーンに水あめ」1974年 東京国立近代美術館本展では、そうした流れの中でも「1974年」に対象を限定し、1974年に制作、発表された作品を取り出すことで、70年代の美術の特質を浮かび上がらせる。展示構成は、磯崎新が手掛けた建築としての群馬県立近代美術館に着目した序章「群馬県立近代美術館の開館まで」にはじまり、同年に制作された彫刻、絵画、版画を紹介する第1章「1974年の彫刻・絵画・版画」、転換期としての1974年に着目した第2章「1974年─転換期における諸傾向」と続いていく。序章では中平卓馬が撮影した群馬県立近代美術館の写真、第1章では保田春彦の「街の一隅、閉ざされた祠」や郭徳俊の「フォードと郭(B)」、第2章では菅木志雄のアクティヴェイション「依存位」、柏原えつとむの「未熟な箱たち」、李禹煥の「点より」などが出品される。

会期中には、同館設計者の磯崎新をはじめ、堀浩哉、峯村敏明、菊池実がそれぞれ講演を行なうほか、学芸員による作品解説会も予定している。

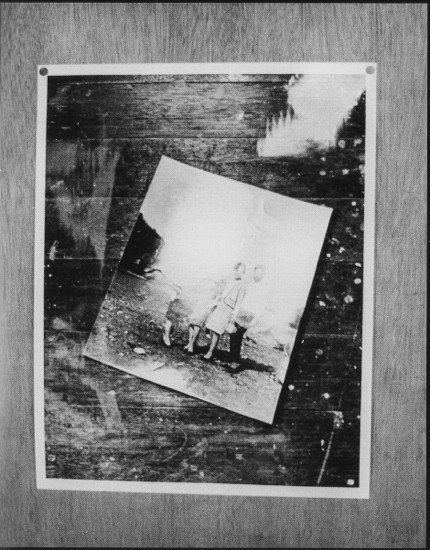

高松次郎「写真の写真」1973-74年 © The Estate of Jiro Takamatsu, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

高松次郎「写真の写真」1973-74年 © The Estate of Jiro Takamatsu, Courtesy of Yumiko Chiba Associates

関連イベント

連続講演会

「建築的切断 1974(森)」

磯崎新(建築家、当館設計者)

2014年9月13日(土)14:00-15:30(開場:13:30-)

「不能ということをめぐって」

堀浩哉(美術家、多摩美術大学教授)

2014年9月20日(土)14:00-15:30(開場:13:30-)

「端境期という永遠」(仮題)

峯村敏明(美術評論家)

2014年10月5日(日)14:00-15:30(開場:13:30-)

「群馬の森・前史-陸軍岩鼻火薬製造所」(仮題)

菊池実(史学)

2014年10月19日(日)14:00-15:30(開場:13:30-)

会場:群馬県立近代美術館 2F講堂

定員:200名(無料、申込不要)