富山妙子:旅芸人の物語

文 / 清水冴

AD&A Museum外観(筆者撮影:2025年4月25日) 会場風景 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Photo credit: Jeff Liang.

AD&A Museum外観(筆者撮影:2025年4月25日) 会場風景 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Photo credit: Jeff Liang.

カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)のアート・デザイン&建築美術館(Art, Design & Architecture Museum(AD&A Museum))にて、富山妙子(1921-2021)による〈蛭子と傀儡子 旅芸人の物語〉シリーズ全28点を一堂に紹介する展覧会「富山妙子:旅芸人の物語」が開催された。本展は、同シリーズが富山の遺族によって同館に寄贈されたことを記念するもので、企画は館長のガブリエル・リッターが担当し、戦争の記憶表象を研究する歴史学科博士課程の村山颯がコキュレーターを務めた。富山妙子は、2021年の『美術手帖』特集「女性たちの美術史」や、2024年の第8回横浜トリエンナーレで大きく紹介されたことをきっかけに、日本国内でもその名が知られるようになった。では、なぜ「いま」、富山の作品が国際的に注目を集めているのか。本展および会期末に開催された富山に関する初めての英語による国際シンポジウム「Cultural Flow: Ecology, Empire, and Myth in the Art of Tomiyama Taeko」に参加した筆者がその理由を考察する。

富山妙子の美術史的位置付け

1921年に神戸市で生まれた富山妙子は、幼少期を日本の植民地支配下にあった旧満州(ハルビン、大連)で過ごし、この経験を「苦痛をともなう原風景」[1] として語っている。以後、生涯にわたり、この「原風景」から帝国主義、植民地主義、戦争責任といったテーマに向き合い、なぜ、自らの世代は国家政策による強制連行や性暴力、人種差別を受容したのか──を問い続けた。とりわけ「慰安婦」問題など戦争加害に正面から取り組んだ作品は、長らく日本国内においてタブー視され、美術館や美術史からは周縁化された存在であった[2]。戦後日本美術において、植民地主義批判やフェミニズムの視点を、これほど明確かつ継続的に表現し続けた女性アーティストは、決して多くない[3]。富山はその希有、かつしばしば孤独な先駆者として、韓国をはじめとする国外で高い評価を得てきた。そして今回、富山の作品でも特に重要な〈蛭子と傀儡子 旅芸人の物語〉シリーズがアメリカの大学美術館に収蔵されたことで、国内で十分に顧みられてこなかった富山の芸術実践の美術史的意義を、国際的な文脈で再評価し、議論し直す重要な契機となった。

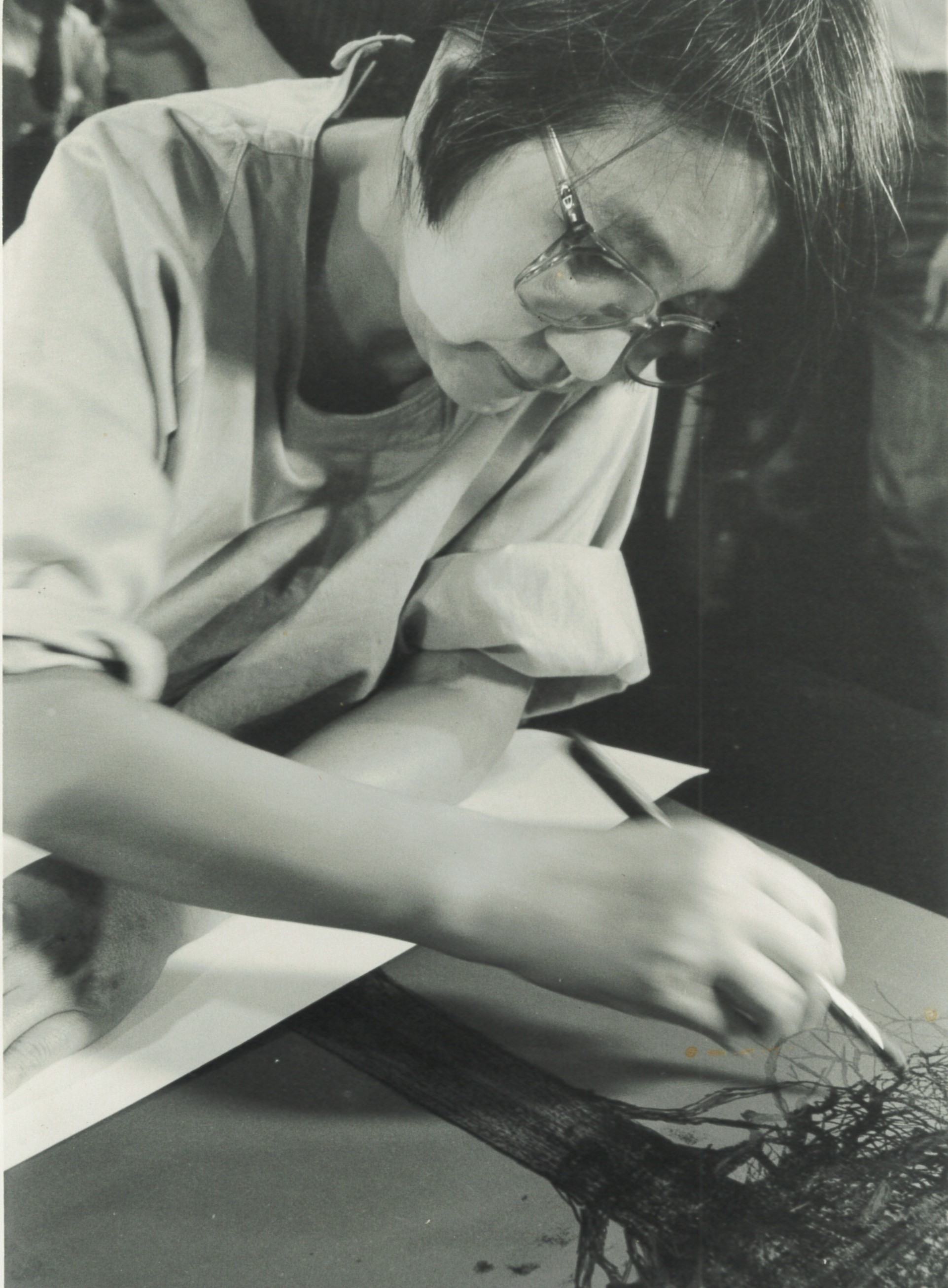

富山妙子 Courtesy of the Tomiyama family

富山妙子 Courtesy of the Tomiyama family

シリーズ寄贈の経緯

富山は生前、作品を売ることには全く関心を示さず、制作に専念していたため、多くの作品がアトリエに残されたままとなっていた。2021年の逝去後、遺族は作家の意思を尊重しつつ、慎重に寄贈先を検討していたところ、横浜トリエンナーレへの出品を機に、眠っていた作品群は動き出した。長年にわたり富山を評価し続けた研究者の一人であり、北米における日本の近現代史研究をリードしてきたローラ・ハイン(ノースウェスタン大学教授)を通じ、横浜トリエンナーレにも一部出品された本シリーズの寄贈先に、AD&A Museumが候補に挙がったのだ。

同館館長のガブリエル・リッターは、日本におけるシュルレアリスムや前衛美術の研究者としても知られている。リッターは、横浜トリエンナーレで初めて富山の作品を目にした時の衝撃を次のように語る。

「日本美術史を専門とする私が、なぜこれまで彼女の作品を知らなかったのか。なぜ日本国内でこれほど知られていないのか。横浜での展示を目の当たりにして、彼女の作品を世界に紹介する必要性を強く感じました。私たちの美術館が彼女の表現をより多くの観客に届ける場となるべきだと。それを本気で考えねばならないと感じました。」

また、リッターは富山の作品を次のように評している。

「私がとりわけ感銘を受けたのは、富山が生涯を通じて情熱的なアクティビストであり続けたことです。初期の炭鉱労働者を描いた作品から、韓国の民主化運動、環境問題、そして晩年の福島を扱ったシリーズに至るまで、一貫してアクティビズムを作品に組み込んできました。その揺るぎない姿勢、時代に応答し続ける富山の系譜には圧倒されるものがありました。そして何より、彼女の作品のなかに“入り込む”という鑑賞体験そのものが非常に魅力的です。細部が驚くほど豊かで、鑑賞するたびに新しい発見があります。30秒で“理解”できる類の作品ではなく、何時間でも見続けていたくなる。この体験は非常に貴重で、得難いものです。」

作品解説するガブリエル・リッター。作品は富山妙子《たゆとう海の道》2008年 Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko.(筆者撮影)

作品解説するガブリエル・リッター。作品は富山妙子《たゆとう海の道》2008年 Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko.(筆者撮影)

富山はかつて「一枚の絵にできるだけ多くの要素を盛り込みたい」[4] と語っていた。作品中にはイメージと意味が幾重にも重ねられ、ダブルミーニングやユーモアを交えたモチーフが無数にちりばめられている。神話、歴史、記憶、社会批判を交錯させ、豊かな「ワールド・ビルディング(World Building)」を創造してきた富山の表現は、鑑賞者の心を深く捉え、国や文化の壁を超えて共鳴する。今回、これらの表現がまさに「越境」したことを示す出来事となった。

また、今回の一連の寄贈と収蔵は、「母親から深い愛情と理解を受けて画家となった富山、その意志と作品を受け継いだ娘・坂田棗氏、さらに孫娘・岩橋桃子氏という、四世代にわたる女性たちの協働によって実現した」(コ・キュレーター・村山颯)という点も、あらためて強調しておきたい。

〈蛭子と傀儡子 旅芸人の物語〉シリーズについて

本シリーズは、富山が80代後半を迎えた2008年前後に制作されたもので、富山の両親の故郷である淡路島の人形浄瑠璃から着想を得ている。富山の作品において「海」は一貫して人類共通の歴史と記憶のアーカイブとして機能してきたが、その視点はここでも引き継がれている。蛭子と傀儡子という二つの存在を手がかりに、中央アジアから中国沿岸、淡路島を経て、東南アジア、ニューギニアの海域──いずれも日本の帝国主義の影響を色濃く受けた地域を辿り、日本のアジア支配に内在する記憶を呼び覚まし、抑圧された声や周縁化されたものたちの可視化している。

・蛭子(ひるこ)

水蛭子(ひるこ)は、日本神話において伊弉諾(いざなぎ)と伊弉冉(いざなみ)のあいだに生まれた最初の子とされるが、身体が不完全だったために葦の船に乗せられて海に流され、やがて淡路島に漂着する。一説によると、その後水蛭子は漁業と豊穣の神「恵比寿」と習合し、民間信仰において広く親しまれる存在となった。富山は、この「捨て子」が神へと変容する神話を「歴史からこぼれ落ちたものたち」(アジアを抱く:264)の再生の象徴として、権威と周縁の逆転を図っている。

・傀儡子(くぐつ)

傀儡子は、ソグド語で「人形」を意味する語に由来し、中世には中央アジアから中国、朝鮮半島を経て日本に渡来した旅芸人たちを指す。彼・彼女たちは人形劇や舞踊、説経、占いなどを携えて各地を漂泊し、社会の周縁にありながら、文化的・宗教的知を媒介する存在であった。富山はこの傀儡子を国境、階層、時代を越えて移動し、語り、演じる「旅芸人」の象徴として、本作の「語りの手」に位置付けている。また「傀儡(かいらい)」という語が「操られる存在」をも意味することから、植民地支配の隠喩としても用いられている[5]。

帝国のカーテンコール

会場風景 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Photo credit: Jeff Liang.

会場風景 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Photo credit: Jeff Liang.

ブルーを基調に設えられた展示空間には、油彩、コラージュ、スライド作品などが並ぶ。スクリーンからは高橋悠治(1938-)によるスライド作品の音楽が小さく響き渡り、鑑賞者は「異界」へと誘われていく。

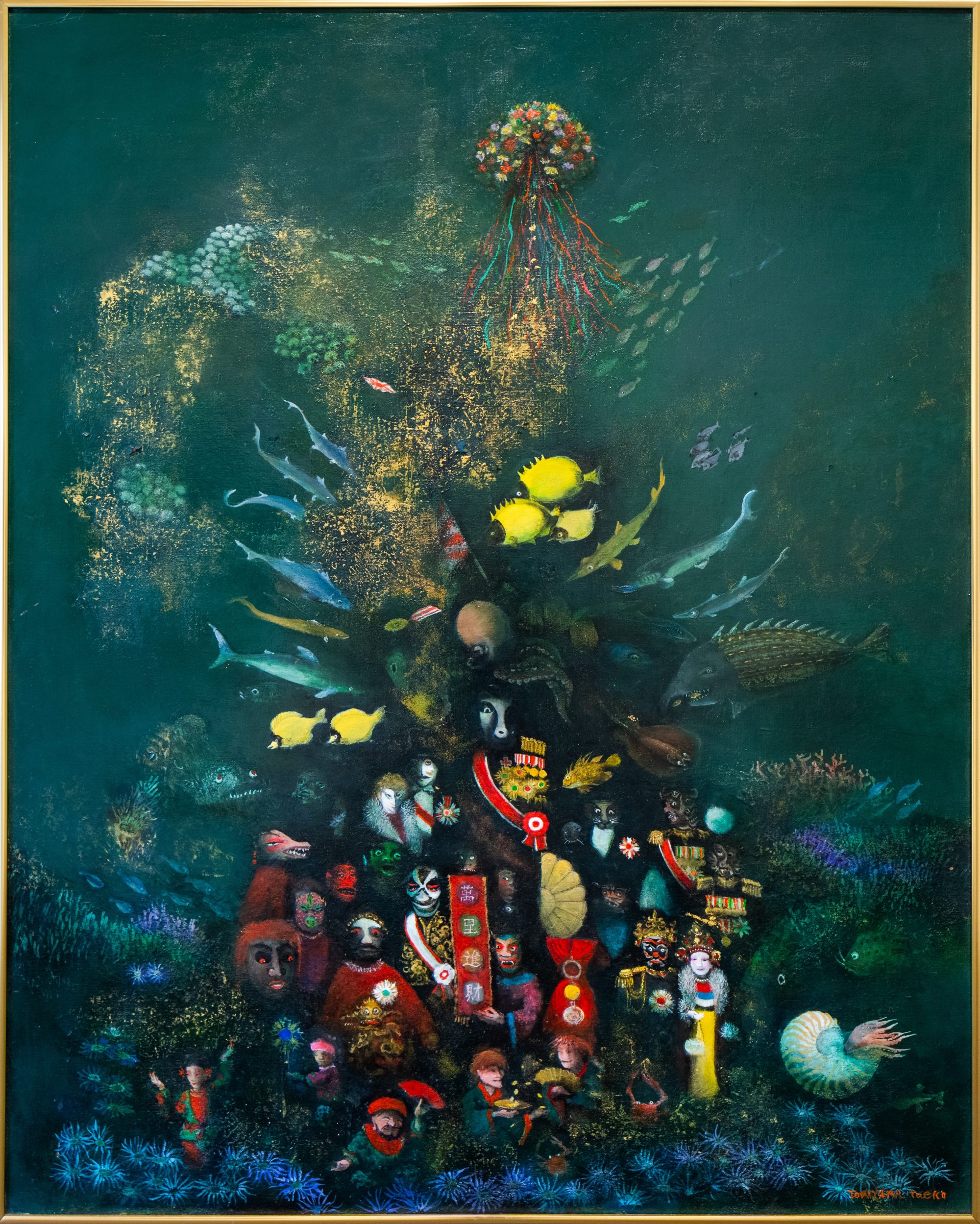

最初に目を引くのは、幻想的な深海の宴を描いた《海底劇場:帝国の華麗な祝宴》(2008)である。画面上部には、祝祭の薬玉に見立てられたクラゲ──静かに毒を放つ存在──が据えられている。金色のラメは華やかさとともに毒々しさをも際立たせ、魚の群れに見せかけた頭蓋骨、海中に漂う帝国の旗、勲章や徽章をまとった人物像は、日本の軍国主義の驕りとその終焉を示している[6]。さらに、人形や民間信仰の神々、贅沢品、戦利品などは、かつて豊かな文化や経済を築いた陸上社会の遺物として海底の暗闇に沈み込み、絢爛さと不穏さが混在している。

富山妙子《海底劇場:帝国の華麗な祝宴》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

富山妙子《海底劇場:帝国の華麗な祝宴》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

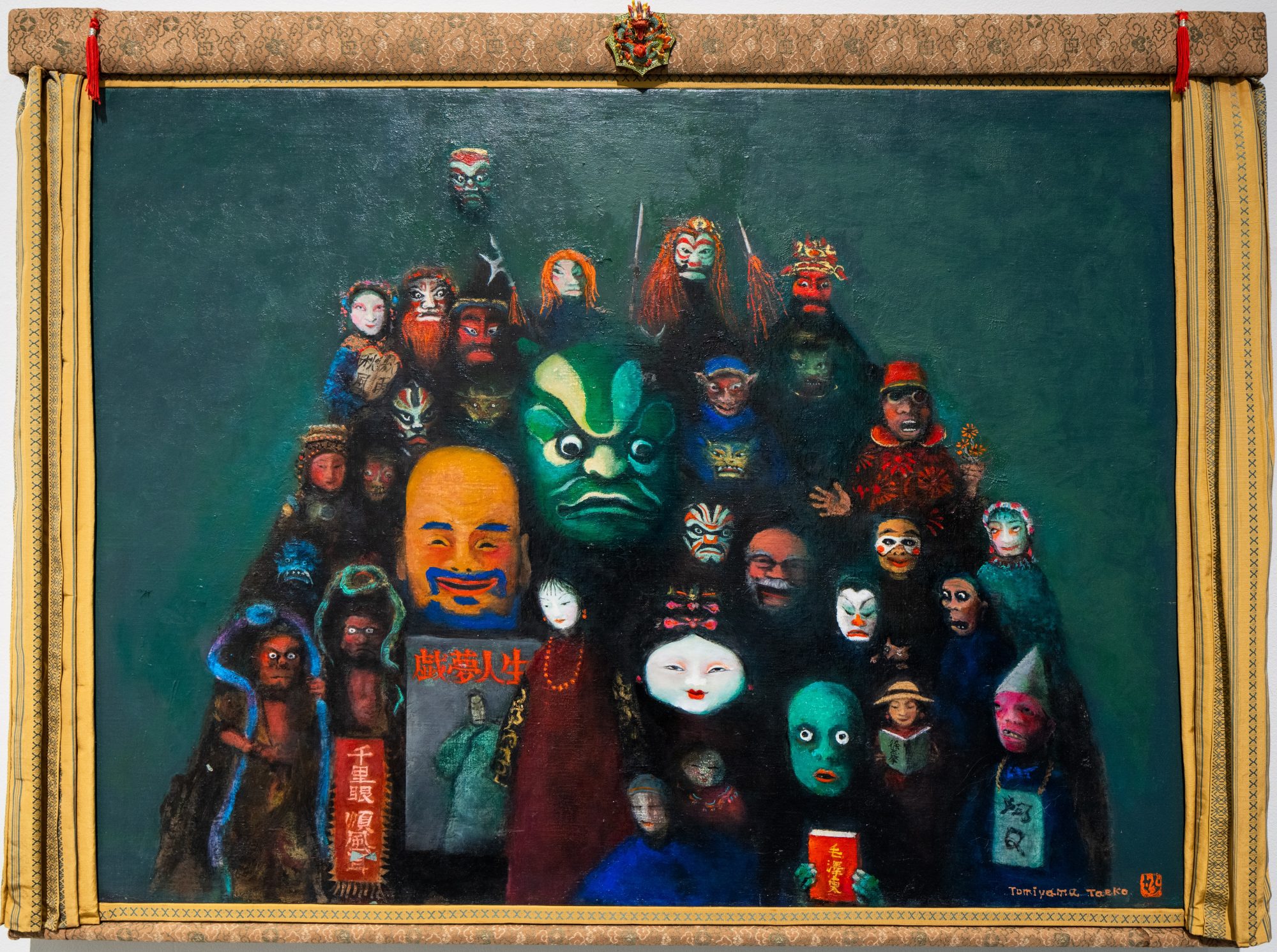

続く《旅芸人の人形座》(2008)は、アジア各地の歴史的人物や伝統的な仮面、人形が一堂に会するカーテンコールのような場面を描いた奇想的な作品である。そこには、魯迅『阿Q正伝』の阿Qや、中国近代の女性革命家・秋瑾(しゅうきん)といった人物が、いずれも旅芸人=傀儡子として登場する。画面右下には、富山自身の姿が小さく描き込まれており、彼・彼女らと同じ旅人の一員であることを示唆している。

富山妙子《旅芸人の人形座》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

富山妙子《旅芸人の人形座》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

複層化された歴史と記憶と、「コラージュ」

コラージュ絵画《漂流 I》《漂流 Ⅱ》(いずれも2008年)は、腕時計やビーズ、猫のバッジといった日常的な遺物が塊となって海中に浮かぶ。作品には、波のように記された詩句「極点の氷山がとけ、洪水がおこる 壊れた文明の破片が漂着する」が添えられていた。富山は一度完成した作品にもたびたび手を加えることを常とし、本作もまた、2000年代に世界各地で相次いだ大地震に触発され、イメージを変容させてきたという[7]。

富山妙子《漂流 I》《漂流 Ⅱ》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

富山妙子《漂流 I》《漂流 Ⅱ》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang. 富山妙子《漂流 I》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

富山妙子《漂流 I》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

さらに、コラージュ・シリーズ《蛭子と傀儡子 由来記》や《大航海時代 荒ぶる海》(いずれも2008年)に見られるように、富山は「コラージュ」という手法を通じて、古今東西の侵略戦争や軍国主義的なイメージに加え、母の刺繍や旅先の台湾で目にした郷土玩具といった私的な記憶の断片を重ね合わせてきた。その重なりのなかに、複層化された植民地主義、人々の交流や文化の融合の痕跡を可視化しようと試みていた。

富山妙子《蛭子と傀儡子 由来記6》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

富山妙子《蛭子と傀儡子 由来記6》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang. 富山妙子《大航海時代-荒ぶる海 4》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

富山妙子《大航海時代-荒ぶる海 4》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

これらの物語性豊かな手法は、音楽家・高橋悠治と協働による、イメージ、テキスト、音楽を融合したスライド作品《蛭子と傀儡子 旅芸人の物語》(2009)にも共通して見られる。

火種工房《蛭子と傀儡子 旅芸人の物語》2009年 DVD, 25 minutes, Credits Art: Tomiyama Taeko, Music: Takahashi Yuji, Photography: Kobayashi Hiromichi, Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

火種工房《蛭子と傀儡子 旅芸人の物語》2009年 DVD, 25 minutes, Credits Art: Tomiyama Taeko, Music: Takahashi Yuji, Photography: Kobayashi Hiromichi, Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

「スライド」とトランスナショナルな連帯

富山にとってこの「スライド」はきわめて重要なメディアであった。1976年、同じ志を持つ作家や音楽家とともに「火種工房」を設立し、政治犯として投獄された韓国の詩人キム・ジハを題材にした最初のスライド作品《しばられた手の祈り》(1976)を制作した。以降、国内外で積極的に上映活動を展開する。当時、低コストかつ可搬性に優れたスライドはラディカルな芸術家たちのオルタナティブな実践を可能にする革新的なメディアであった[8]。1980年の光州抗争直後には《倒れた者への祈祷 1980年5月・光州》(1980)を発表し、そのダイレクトな応答は、インターネット以前におけるトランスナショナルな芸術実践の先駆けとして、国際的な評価を得る。富山には「ギャラリーで展覧会を開いて、絵を壁にかけて客を待っているのではなく、同じ思いの人々のなかへ絵を持って入ってゆこう」(アジアを抱く:180)という思いがあった。富山はスライドを「現代の映像絵巻」(アジアを抱く:179-180) に例え、かつて仏教が絵巻物を通じて庶民に浸透したように、記憶やトラウマを共有し、トランスナショナルな連帯を可能にする重要なメディアとして位置付けていたのだ。

芸術と美の力を信じること

展覧会の最後の作品は、鮮烈な赤と深い青が対比を成す2点の油彩画、《戦火に焼けた血の色の大地》(2008)と《毒素のまわった海底》(2008)である。前者は、満州の「原風景」を想起させる地平線の前景に無数の化石化した鳥が佇み、戦争の痛ましい痕跡を刻み込む。後者には、炎に包まれた靄のなかで、ニューヨークの世界貿易センターが静かに海底へと沈んでいく光景が描かれている。これらの作品は、富山が繰り返し示してきた「終わりの始まり 始まりの終わり」──満州という始まりから、現代の末路に至る連続性──を体現していた。

富山妙子《戦火に焼けた血の色の大地》《毒素のまわった海底》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

富山妙子《戦火に焼けた血の色の大地》《毒素のまわった海底》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang. 富山妙子《戦火に焼けた血の色の大地》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

富山妙子《戦火に焼けた血の色の大地》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

ツインタワーのシュルレアリスティックなイメージは、アメリカの鑑賞者のトリガーとなり、富山がこの旅路の中心に据えていたのは「日本」ではなく、近現代の暴力構造と人類共通の危機──帝国主義、植民地主義、資本主義、環境破壊[9]、そしてさらなる戦争の予兆──であることを明らかにした。

リッターは、富山の作品をアメリカで発表する意義を次のように強調する。

「この国(アメリカ)が急速に権威主義へと向かう今こそ、富山の反帝国主義的で詩的、かつ民主主義的を訴え続けるメッセージ、専制に抗してなお芸術と美の力を信じる姿勢を掲げることが、かつてないほど切実になっているのです。」

富山妙子《毒素のまわった海底》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

富山妙子《毒素のまわった海底》2008年 Image courtesy of the Art, Design & Architecture Museum at UC Santa Barbara. Gift of Sakata Natsume in memory of her mother Tomiyama Taeko. Photo credit: Jeff Liang.

国際シンポジウム「Cultural Flow: Ecology, Empire, and Myth in the Art of Tomiyama Taeko」

2025年4月25日、26日に同大学で開催された国際シンポジウムでは、初日にローラ・ハインによる基調講演が行なわれ、翌日のパネルでは、レベッカ・ジェニスン(京都精華大学名誉教授)、由本みどり(ニュージャージー・シティー大学教授)、バート・ウィンター=タマキ(カリフォルニア大学アーバイン校教授)、クワン・ジュン(カリフォルニア大学アーバイン校PhD)、清水冴(キュレーター) が登壇。フェミニズムやエコロジーなど多角的な視点から富山の芸術実践が論じられた。温かな雰囲気のなかで行なわれたシンポジウムには、東アジアの「慰安婦」問題を研究する社会学の学生や、文学・歴史を専門とする学生たちも参加し、富山の作品が「美術」という枠組みを超えて、共通の問題意識を持つ多様な人々に強く訴えかけることをあらためて実感させた。

レベッカ・ジェニスンによるパネル「Looking for Tomiyama Taeko: After Hiruko (2008), The Sorrows of War (2015), and Beginning of the End, End of the Beginning (2016)」では、富山の“集大成”と思われていた〈蛭子と傀儡子 旅芸人の物語〉から、さらに2011年の東日本大震災・福島第一原子力発電所事故を経て着手された〈海からの黙示〉を紹介し、富山の「終わりなき旅の物語」がいかに紡がれてきたかを明らかにした(筆者撮影)

レベッカ・ジェニスンによるパネル「Looking for Tomiyama Taeko: After Hiruko (2008), The Sorrows of War (2015), and Beginning of the End, End of the Beginning (2016)」では、富山の“集大成”と思われていた〈蛭子と傀儡子 旅芸人の物語〉から、さらに2011年の東日本大震災・福島第一原子力発電所事故を経て着手された〈海からの黙示〉を紹介し、富山の「終わりなき旅の物語」がいかに紡がれてきたかを明らかにした(筆者撮影)

なぜ「いま」富山妙子か?

パネル発表において、これまで久保田成子、オノ・ヨーコ、林三從といったフルクサスに参加した女性アーティストの実践を追ってきた研究者・キュレーターの由本みどりは、2024年にMoMA PS1で大規模な回顧展が開催されたパシタ・アバド(1946-2004)を、富山の比較対象として挙げた。由本は、フィリピン・バタン諸島という辺境的な出自を持つアバドと、富山はともに周縁から社会正義を探求した点でも共通し、トランスナショナルな実践の先駆けであると評価した。富山はまさにこうした女性アーティストの国際的な系譜とも接続されつつある。また、富山の作品が横浜トリエンナーレで再び注目を集めた2024年には、韓国の作家ハン・ガンが、アジア人女性として初めてノーベル文学賞を受賞した。ハン・ガンの代表作『少年が来る』は、光州抗争を題材としたものであり、こうした一連の出来事は、女性による東アジアの歴史と記憶、トラウマの語り直しが、いま世界的な関心を集めていることを示している。

遺族によると、富山は生前、ある美術館の館長から「作品を発表するにはまだ早すぎる」と言われていたという。それでも富山は、自身の視座を貫きながら制作を続けてきた。変化したのは、作品そのものではなく、作品を受け取る私たちの意識である。そして、ようやく「いま」富山の作品と向き合うべきときが訪れたのではないだろうか。

現在、富山の作品は、今年11月に開催されるタイランド・ビエンナーレをはじめ、韓国、福岡、ドイツ、ルクセンブルクなど複数の国・地域での展示が決まっており、今後さらに国際的に共有されていくことが期待されている。

謝辞・注釈

本稿の執筆にあたり、インタビューや画像のご提供にご協力くださったGabriel Ritter氏、村山颯氏、Carlyle Constantino氏に深く感謝いたします。あわせて、日頃より筆者の富山妙子研究にご助力いただいているご遺族の岩橋桃子氏、研究者のRebecca Jenisson氏に心からの御礼を申し上げます。

*1 富山妙子『アジアを抱く:画家人生 記憶と夢』2009、岩波書店、p.252-253

富山は旧満州の風景について、「地平線に、熟れた果実のような真赤な夕陽が沈んでいく…私が息をのんで見た夕映えの刻一刻のドラマ」(富山妙子『silenced by history 富山妙子時代を刻む』1995、現代企画室)と記す一方で、旧満州で目撃した欧米人による日本人への傲慢さ、日本人が満洲人や朝鮮人に向ける差別的態度、“苦痛をともなう原風景”と表現している。それは美しさと醜さ、加害と被害という記憶や歴史が交錯する複層的な風景であり、富山が提起する「原風景」とは、20世紀の日本の植民地主義や戦争の歴史的暴力を視覚的に語り直し、「他者」と共有するための批評的な枠組みであると筆者は捉えている。

*2 山本浩貴「富山妙子 日本の戦争責任から原発まで、政治問題を照射する画家」2021-8、『美術手帖 女性たちの美術史』pp.52-57を参照

*3 例えば、芸術思想史と黒人文化研究を専門とする萩原弘子は富山の独自性について次のように記している。「many artists around the world have taken up issues such as imperialism and war in their work, far fewer have produced art that points out the criminality and responsibility of common people, including the artist him/herself. (世界中の多くのアーティストが帝国主義や戦争といった問題を作品に取り上げてきたが、作家自身を含む市井の人々の加害性や責任を指摘する作品はごくわずかである)」とし、富山が稀有な位置を占めることを示している。(『Working on and off the Margins』/『Imagination without Borders: Feminist Artist Tomiyama Taeko and Social Responsibility』ローラ・ハイン、レベッカ・ジェニソン編、2010、University of Michigan Press、p.139)

また、植民地主義とフェミニズムの交差性を可視化することの困難については、嶋田美子が『なぜ私は「日本軍慰安婦像になって」みなければならなかったのか?』『この国(近代日本)の芸術――〈日本美術史〉を脱帝国主義化する』(小田原のどか、山本浩貴編、2023、月曜社、 pp.134-161)で詳しく述べている。

*4 ローラ・ヘイン、基調講演「富山妙子:優れた政治的アートを生み出すということ」2025-4-25、カリフォルニア大学サンタバーバラ校

*5 レベッカ・ジェニスン「荒ぶる時代のイメージ」、『蛭子と傀儡子 旅芸人の物語』2009、現代企画室、p.59

*6 《海底劇場:帝国の華麗な祝宴》(2008)および《旅芸人の人形座》(2008)に描かれたモチーフの詳細については富山本人がインタビューで語っている。「富山妙子(画家)【下】 画家は時代の傍観者でよいのか、美とは何か。私はなんのため、誰のために描くのか・・」ウィメンズ アクション ネットワーク、https://wan.or.jp/article/show/367(参照:2025-5-30)

*7 ローラ・ヘイン、基調講演

*8 筆者は「スライド」というメディアの可能性が同時代の国際的なアートシーンでも探求されていた点に注目している。例えば、ナン・ゴールディンの《性的依存のバラード》(1978-1986)では、ゴールディンの身近な人々の親密な生活やHIVで亡くなった友人たちの姿がスライドで上映され、追悼する場が作られていた。ここでもスライドはきわめて個人的なトラウマと、社会的・政治的文脈とを媒介するメディアとして機能していた。その背景にはスライドという断片的かつ連続性を持たない形式が、トラウマの構造と親和性を有している点が挙げられる。トラウマは語ることができない「空白」として存在し、時間を超えて断片的に反復される記憶として現れる。スライドにおけるイメージの断続的かつ反復的な提示は、そうしたトラウマの特性を視覚的に表象することを可能にする。また、観客は暗闇のなかで移ろう映像と音に身を委ね、身体を通じて作品を体験する。このような鑑賞のあり方は、開かれた対話や、ケアとなる空間を生み出していたと考えられる。

*9 太平洋に面し環境研究で知られるUCSBにおいて、富山が描いた海洋神話と環境破壊への示唆は、キャンパスの地域史──1969年のサンタバーバラ沖原油流出事故を契機とした「アースデイ」創設──とも響き合っていた。

Tomiyama Taeko: A Tale of Sea Wanderers(富山妙子:旅芸人の物語)

2025年1月18日(土) - 4月27日(日)

会場:Art, Design & Architecture Museum(アート・デザイン&建築美術館)

企画:ガブリエル・リッター(アート・デザイン&建築美術館 館長)

https://www.museum.ucsb.edu/news/feature/1146

清水冴 | Sae Shimizu

金沢市生まれ。金沢と北京を拠点に活動。近年のキュレーションに、空き家を枯死した植物として想像する「消えつつ 生まれつつ あるところ」(金沢・菊川、2024)、家族の物語を語りなおす「記憶をほどく、編みなおす」(ギャラリー無量、富山、2023)、自分の名前を刺繍しながらその由来や物語を語る《Stitch Your Name》(2022-、Jim Thompson Art Center)などがある。また、金沢の前衛華道家・道念邦子(1944-)とともに、「道念邦子アソシエイツ」としても活動している。