足利出身の画家・川島理一郎(1886-1971)の没後50年を迎えて、回顧展を開催します。

2002年に足利市立美術館と共同で「川島理一郎展」を開催して以来、約20年ぶりとなる本展では、その間の研究成果と新たに所蔵した作品や、所蔵者の協力を得て初めて公開となる作品も多数紹介。

川島の足跡を辿りながら、画家として、装飾家として、旅人としての様々な一面を探ります。

第1章では、19歳でアメリカに渡って美術を学び、更なる発展を求めてたどり着いたパリでの活動を紹介。

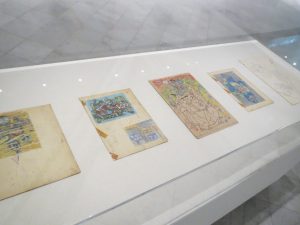

印象派やナビ派風の初期の作品から、古代ギリシャ人のような生活を実践しながら古代美術を研究した日々の様子を描いた絵日記、その生活を共にした藤田嗣治の作品が並びます。

第2章では、各地を旅して描いた風景画、古代研究から緑色の研究、自然の観察を始める段階へと移ります。

スペイン、イタリア、フランス、中国、日本各地を旅した川島の眼がとらえた、美しい風景画が世界旅行へと誘います。

ヨーロッパを中心に訪れた川島の旅は、やがて色彩を求めてアジアへと向かいます。

第3章で紹介するのは、緑の研究から色彩研究、自然の観察から人工物との融合を試みたアジア時代の風景画と、従軍画家として中国や東南アジアを訪れた苦難の経験。

中国の風俗を捉えようと試みた風俗画や、どこか伸びやかに見える風景画の中にも、戦争の影が潜みます。

数々の旅と実験を繰り返しながら迎えた画業の後期では、やがて抽象へと向かっていきます。

第4章では戦後の作品から、抽象画へと至る画風の変遷を見ていきます。

川島は初めてパリに渡ったころより、マティスやピカソをはじめとしてフォービスムやエコール・ド・パリの画家たちと交友関係を持ちました。

すぐにそうした新しい美術の潮流に乗るのではなく、ヨーロッパ美術の基層の探求や自然の観察に向かった川島ですが、一貫してマティスからは影響を受けており、強い色彩や大胆な筆づかいが戦後から顕著に現れます。

この頃の川島は、自由な筆づかいで画面上にやわらかなフォルムやマチエールを生んでいるように見えますが、実はスケッチを重ねて自身の中にあるイメージをじっくりと観察することによって外在化しています。画家の想像であれそれが事実であるならばそれもリアルなのだという言葉を川島は残しています。

自然と真摯に向き合った川島の制作姿勢はここでも貫かれているのです。

川島の様々に変化する作品、そこには川島の挑戦とゆるぎない制作姿勢とがあらわれています。

川島のどの一面が好きか、ぜひ展示の中から探してみてください。

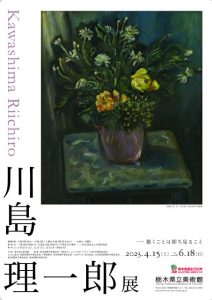

企画展「川島理一郎展―描くことは即ち見ること」

2023年4月15日(土)~6月18日(日)

開館時間:9時30分~17時(最終入館は閉館の30分前)

観覧料:一般900(800)円、大高生600(500)円、中学生以下は無料。※()内は20名以上の団体料金。

無料日:6月10日(土)、6月11日(日)、6月15日(県民の日・木)

お問い合わせ:栃木県立美術館

〒320-0043 栃木県宇都宮市桜4-2-7 電話:028-621-3566