1945年±5年

激動と復興の時代 時代を生きぬいた作品

2016年5月21日(土)-7月3日(日)

兵庫県立美術館

http://www.artm.pref.hyogo.jp/

開館時間:10:00-18:00 入場は閉館30分前まで

休館日:月

※前期(-6/12)、後期(6/14-)で展示内容に一部変更あり

兵庫県立美術館では、日中戦争、アジア・太平洋戦争の時代から連合国による占領統治の時代にあたる1940年から1950年までの11年間という日本近代史の激動の時代における美術家の表現や社会との関係に焦点を当てた展覧会『1945年±5年 激動と復興の時代 時代を生きぬいた作品』を開催する。

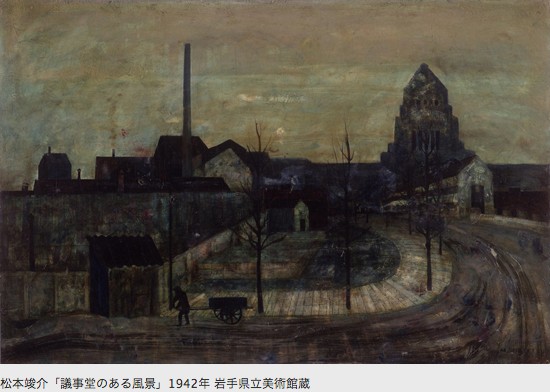

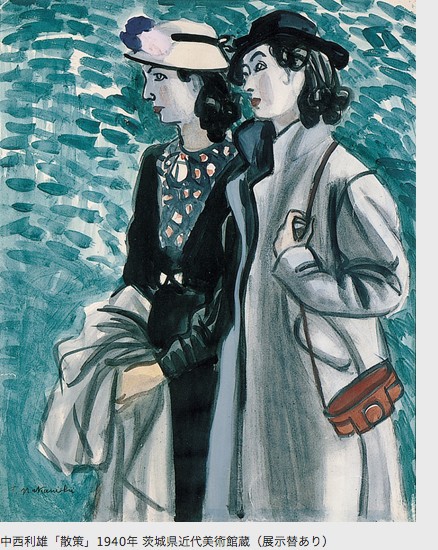

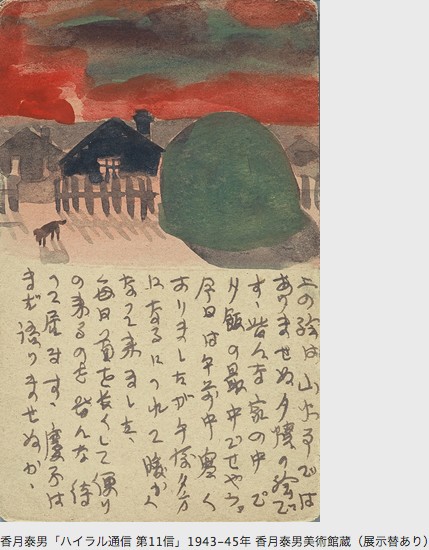

本展は洋画を中心に、一部日本画、彫刻、資料を加え、約70名の作家による約200点の作品を紹介する。「第1章 1940年〜1942年頃」では、日中戦争による軍需景気もあり、一部ではまだ華やかさを残していた時代に描かれた中西利雄や小磯良平などによる女性像、松本竣介の都市風景画を展示する一方で、同時代に散見された戦争を題材にした作品を紹介する。「第2章 1943年頃〜1945年」では、悲壮な状況に進んでいく戦争を背景に、美術家が取り組んだ銃後の人々、少年兵、遺族、戦死者、出征兵など、さまざまな営みを描いた作品を紹介。香月泰男が満州国のハイラルから贈った郵便、「ハイラル通信」や藤田嗣治の初期の戦争画「シンガポール最後の日(ブキ・テマ高地)」(※兵庫県立美術館では、次回展として『生誕130年記念 藤田嗣治展−東と西を結ぶ絵画−』を予定)。「第3章 1945年〜1947年頃」では、敗戦後に制作された作品を紹介。水木しげるが捕虜時代に鉛筆で描いたドローイング5点や石井柏亭の「山河荘」などを展示。「第4章 1947年頃〜1950年」では、戦前から活躍していた福沢一郎、吉原治良、岡本太郎、桂ゆき、鶴岡政男たちが再び精力的に制作をはじめた時期を扱っており、戦時中を振り返った丸木位里・俊の「原爆の図」や浜田知明の「少年兵哀歌」などを紹介する。

本展は前後期で一部展示替えを行なう。6月5日には、東京大学教授の木下直之をゲストに招いて、講演会「敗戦と美術−変わったことと変わらないこと」を開催。本展終了後には、広島市現代美術館への巡回が予定されている。

関連企画

講演会「敗戦と美術−変わったことと変わらないこと」

講師:木下直之(東京大学教授、文化資源学)

2016年6月5日(日)14:00-(約90分)

会場:兵庫県立美術館ミュージアムホール

定員:250名(要観覧券)、無料

※当日11:00からホワイエにて整理券配布

※そのほかの関連企画は、公式ウェブサイトを参照。

小企画『中西勝展 画業と生涯を偲んで−兵庫県所蔵作品を中心に−』

特集展示『黒のひみつ 美術のなかの黒をめぐる』

2016年3月19日(土)-6月19日(日)

兵庫県立美術館