舟越桂 インタビュー

精神性が生み出す存在感

写真:荒木経惟

写真:荒木経惟ART iT 展覧会『Alternative Humanities〜新たなる精神のかたち』における舟越さんの作品とそれ以外の作品の関係、そして、歴史との関係について聞きたいと思います。展覧会タイトルの『Alternative Humanities』ですが、日本語では『新たなる精神のかたち』、英語では『新たなる歴史の見方』という意味も入っています。舟越さんは日本と世界の美術史に対して、どのように接してきましたか。

舟越桂(以下FK) 僕の家庭は、家族全員がクリスチャンでカトリック、父(舟越保武)は彫刻家でロダンなどに憧れて制作していました。そういう意味からすると、物心ついたときから西洋美術の石膏像や写真を見て育っています。仏像にはほとんど出会う機会がなく、20歳くらいになってようやく興味を持って見始めました。このように、最初に西洋的な美術のあり方が心の中に入ってくるという少し特殊な環境だったと思います。そして、宗教的なことに関しても、当時は毎週教会に通っていましたので、日本人としてはちょっと特異な育ち方をしているのではないかと思います。そうしたこともあり、今回、歴史的な作品を並べる際に河鍋暁斎や狩野芳崖の観音像だけでは、本当の意味での僕のルーツは言い切れないのではないかという物足りなさを感じました。そこで、父の描いた殉教し、聖人になった人々のドローイングや代表的な作品であるダミアン神父(注1)のデッサンを借りてくることにし、それらを展示することでようやく僕の中で抜けていた駒が埋まりました。

舟越桂作品 展示風景 手前の作品:舟越桂『私の中の緑の湖』2008年 西村画廊 写真提供:金沢21世紀美術館

舟越桂作品 展示風景 手前の作品:舟越桂『私の中の緑の湖』2008年 西村画廊 写真提供:金沢21世紀美術館ART iT 子どものときはどのように西洋美術史に触れていましたか。

FK 父が美術本、写真集、絵はがきといったものをある程度持っていましたので、そういった印刷物などを見ていました。父はそこまでものを集める人ではなかったので、とりわけ多くの本があったわけではありませんでしたが。

ART iT 若いときに特に影響を受けた作家はいますか。

FK 父の影響はとても大きかったですね。30代までは、なにを見たり考えたりするにも、父の眼鏡を通して見ているようなところがありました。その後、だんだんと父の眼鏡がどこかへ行ってしまったというような気もしますが、それまでは父の影響を常に感じていました。一方で、僕には理解できないような新しい美術の流れ、たとえば、イヴ・クラインの女性を青く塗って、キャンバスに押し当てる『人体測定』(1960)は、こんなものが芸術なのだろうか、と戸惑いました。すでに彼が世界で認められていたことに対して、これを認めてしまうと父のやっていることを否定しなければいけなくなるのかもしれないな、などと思うような、そういう感覚がありました。

ART iT お父さんはどのような美術の話をしましたか。

FK 僕には具象のもの、フィギュラティヴな彫刻の話しかしませんでした。物静かで精神性を感じられるようなものを評価していて、そういった話をときどき家族にも話すことがありました。そういう経験が自然に僕の中に入ってきてしまっていたので、それから解放されるにはずいぶん時間がかかりました。

ART iT 具体的に解放されるきっかけのようなものはありましたか。

FK 様々な言葉や作品から少しずつ解放の扉を開けてもらいました。イヴ・クラインが窓からジャンプしている写真(『空虚への跳躍』1960)がありますよね。彼はパフォーマンスとして本当に窓から飛び出したという事実を聞いて、彼が本当に命懸けでやっていること、死ぬかもしれないことをアートとしてやっていることに対して、こんなもの芸術ではないとか、嘘なんじゃないかなどとは言えない。この人は僕の父よりももっと命をかけてアートをやっているのかもしれない。そういうことをいくつもいろいろなところで感じました。それでも、武者小路実篤が形の違う2つのじゃがいもを描いた色紙に「君は君、我は我、されど仲良き」と書いてあるのを見たときに、イヴ・クラインはイヴ・クライン、舟越保武は舟越保武として2人とも本気で芸術をやっていたのだから、どちらか一方を認めて、他方を否定する必要はないと思うようになりました。父の影響を否定して離れていくのではなく、認めながら離れていけるようになっていきました。

ART iT キリスト教的な美術史、たとえば彫刻におけるベルリーニなどの影響はありましたか。

FK ベルリーニよりもミケランジェロの方がすごいと思いますね。彼らのような存在の大きすぎる彫刻家よりも、自分の目をトレーニングするためには、もう少し小粒な作家、フランスのアントワーヌ・ブールデルやシャルル・デスピオ、うまくはないけれども、非常に深い精神性みたいなものを感じる。しかし、キリスト教の作家に対する伝統へのあこがれやプレッシャーはありませんでした。また、宗教と彫刻を結びつけるということもありませんでした。ただ、大学院のときに函館のトラピスト修道院という男子修道院から木彫で聖母子像を彫る依頼を受けたことが木彫を始めるきっかけになりました。おそらく、父に頼もうと考えたけれども、木彫をやりませんし、お金もかかるので、息子さんもカトリックだから依頼しようということで頼まれたと思いますが、初めてそのような大きな仕事を頼まれたので本当に難しかったです。トラピスト修道院というのは、カトリックにとってすごく重要な修道院で、日本ではもっとも古く百何十年も続いている修道院です。そのような有名な修道院のマリア様、しかも、教会の正面、祭壇の真ん中に立つマリア様でしたので、1年目はなにも手をつけることができず、アイデアも決められず、最終的に出来上がるまでに2年かかりました。約1ヶ月間マリア様を彫っていく中で、このマテリアルはすばらしいと気付きました。それ以前に木彫を試みたのは大学の授業や子どもの頃におもちゃを作ったくらいで、ほとんどやったことがありませんでした。聖母子像、マリア様とキリストを彫る中で、この材質なら頭の中にもやもやとあるイメージ、人物を、リアルに、ポートレートのように作ることができるかもしれないと思いました。あの時、木彫での制作を指示されたことは僕のその後の人生の大きなきっかけになったと思います。

ART iT 宗教、教会のためのコミッションワークをすることにちょっとした違和感はありませんでしたか。

FK プレッシャーもありましたが、僕はわりと気楽な性格なので、いままでのものとも、父のものとも違うものができるはずだと考えていました。幸いなことに、修道院からはフィギュラティヴという条件を守れば、あとは自由なものを作ってくれればいい。いくらでも待ちますから、自由に考えてゆっくり作ってください。とおっしゃっていただきました。あの出会いは本当にうれしかったです。

ART iT 先程、仏像に興味を持ち始めたのは20歳の頃とおっしゃっていましたが、どのようなきっかけだったのでしょうか。

FK 大学院、もしくは大学3、4年時に、授業や本を通して知る機会がありました。日本美術史の先生が止利仏師(とりぶっし)の仏像をスライドや本で紹介してくれました。韓国から日本に渡ってきた渡来人だと思いますが、1200、1300年前の法隆寺にも彫刻が残っている仏師です。その後も、運慶をはじめとした有名な日本の彫刻家のものを知り、実際に展覧会や奈良で見る機会を経るなかで、西洋のミケランジェロもすごいけれど、日本の仏像の中にもすばらしいものがたくさんあるということがだんだんわかってきました。止利仏師はミケランジェロと同じで存在が大きすぎるというか、遠すぎますが、運慶のリアリズムは自分に取り入れたいと思う要素が多く、顔のリアルさ、高く深い精神性といったものがどこから表れてくるのか研究していました。運慶の時代には光る目玉を入れていて、エジプト彫刻にも石を入れているものがある。僕自身、先程の聖母子像や初めて楠を使った僕の妻の彫刻には目玉を入れていませんが、両方からの影響を受ける中で、その次の作品からは目玉を自分なりに解釈して、大理石を使い、瞳を描いて、コーティングをして入れてみました。エジプト、運慶、ミケランジェロと僕は古いものから影響を受けていることが多いですね。いまでもヨーロッパに行くと、現代美術のギャラリーにはあまり行かずに古いものがある美術館に行くことが多いです。たとえばフランスに行けば、やっぱりまたルーブル美術館に行きたいと思いますね。

ART iT 運慶やミケランジェロの他にはどのような作家に影響を受けましたか。

FK 1980年に亡くなってしまいましたが、マリノ・マリーニの人物や馬に乗る人物の彫刻は、筋肉を作り込むわけではなく単純な人間の体だけども、すごく強い存在感があります。若いときに、あのような強い存在感を自分の彫刻に取り入れながら、もう少しリアルな顔で表現できないだろうか。と考えていましたね。彫刻家の例ばかり挙げてきましたが、実際にはいろいろな世界、不思議な世界は絵画からも影響を受けてきました。たとえば、ヒエロニムス・ボッシュ。ファーブルにも繋がりますが、フランドルの少し沈んでいる、静かな人間像には親近感というか近さを感じて憧れていました。ボッティチェリやラファエロも明るくていいですが、それよりもフランドルのハンス・メムリンクやボッシュ、ピーテル・ブリューゲルのような、もう少し奥があって、精神性が深い、過去に悲しいものを持っているような人間たちが描かれているところには、日本人と似たような感覚というか、近いものを感じました。

ART iT 強い存在感というのは、ある意味でシュルレアリスムでもあるのでしょうか。

FK 言葉通りに捉えるならば、そう言えるかもしれません。人間が悲しみを持ちながらもちゃんと存在して生き続けていくということ。そういうものを全部ひとつの作品に入れたら、シュルレアリスムの作品になるかもしれないと思いますね。僕の最初の作品もそうでしたが、妻がそこにいるという存在感。手を伸ばせば触れることができるような感覚。そういうものができないだろうかと思ったんです。普通、「Bust of だれ」といえば、肩のあたりまでの彫刻が多いのですが、もう少し延ばしてお腹の辺りまでくると、そこにいるという存在感が出てくるというイメージがあって、現在のスタイルができてきました。なにかをアートとして伝えるときに、その存在感の強さは必要だと思います。その強さがあるから、悲しさも弱さも見る人に伝わっていき、目から心の中へと響いてくるのではないだろうか。強さというのは必ずしもひとつではなくて、じっとしていても強いものはある。そういう強さが必要なんだと思い続けてきました。

ART iT 今回の展覧会に河鍋暁斎の作品がいくつか展示されていますが、舟越さんにとって、河鍋暁斎はどういう作家でしょうか。

FK 写真で見たことはありましたが、詳しくは知りませんでした。最近の人だということを聞いて驚きました。日本の浮世絵やさまざまな絵は、江戸時代、明治、大正、昭和とだんだんおもしろくなくなってくるという感覚があったので、暁斎くらい描ける人ならば、江戸時代初期の人だろうと思っていました。実際は幕末、明治の人ですが、前の時代の技術や力を持っている人だったのだと再確認しました。もう一方では西洋から入ってきているものをうまく取り入れることで、それまでの浮世絵とかの流れとは違うものを一生懸命探していた人なのだろうと思います。今回の展覧会には金沢21世紀美術館が河鍋暁斎を入れようと提案してくれたのですが、こういうおもしろい出会いを含めて展示ができることで、父や西洋やキリスト教だけではない、日本文化の流れの中にも、僕の感覚の素となるものがあるということを再確認するいい機会になりました。

ART iT 河鍋暁斎と自分の作品の共通点は見つかりましたか。

FK 手や顔といった部分より、観音像の表現に見える繊細さ、神秘的な表情、深い精神性には僕の中にも共通するところがあると思います。河鍋暁斎のように細い指で表現するということはありませんが、全体から出てくる静かでやさしくて、悲しいものに寄り添い、そばに居続けるようなものは、僕なりにがんばれば作ることができそうな気もする。そういう意味では、いっしょに置くことで僕の役にも立っている。今回、アイデアスケッチのような巻き物を見ることができたのはすごくありがたかったです。河鍋暁斎も線を書き直したり、悩みながら直していることがわかるんです。こう言っては生意気ですが、僕のプロセスにも似ているところがある。あの時代のあれだけ上手い人が、失敗して書き直し、既に描かれているきれいなものを消してでも、よりよい形を探したりする。そういう姿勢、僕自身も常にそうありたいと思いながらドローイングをしています。一度きれいに描けた線を二度と汚せないと思うのではなく、よりよい線のために、それを壊して違う線を引き直すということは僕も常に繰り返していることでした。父の作品がある部屋の絵巻からは、常に前進したいというアーティストの希望が感じられます。前進するためには人から汚いとか下手とか思われようとぜんぜん構わないのだと、百年のときを超えて応援されている気がしました。

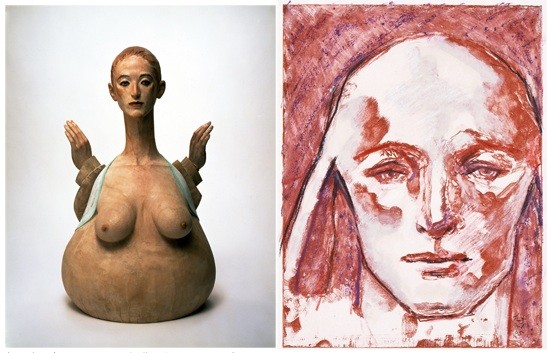

左:『水に映る月蝕』2003年 作家蔵 Courtesy: Nishimura Gallery 右:『戦争を視るスフィンクス』2005年 制作過程に彩色 作家蔵 2点とも撮影:今井智己 © Katsura Funakoshi

ART iT 舟越さんにとって、ドローイングとはどのようなものでしょうか。

FK ちょっと浮かんだイメージをなくさないように描き留めます。下手くそですし、ぐちゃぐちゃと鉛筆で線を何本も引きますし、消しゴムや修正液も使います。そうした中から、ときどき作品にしようと考えているときよりもすばらしいものができたりするんです。描き直しや失敗の線がたくさん見えていて、修正液も使っているのに、そのときの気持ちや勢いが画面全部に見えていて、丁寧に描いた女性の顔よりも強くうったえてくる、精神性のある、いい顔になることがあります。日本ではドローイングはランクが下だと思う人が多いですが、作品によっては油絵よりもずっとすばらしいものもあります。ダヴィンチにもありますし、自分の作品でも彫刻よりもドローイングの方が好きだということもあります。

ART iT 『森に浮くスフィンクス』のドローイングに、ドレスを着て、踊っているような姿がありましたね。

FK あれはスフィンクスではなく、山海塾というダンスカンパニーの天児牛大さんのああいう踊りがあって、いつか彫刻にできないだろうかと描いたものですね。色鉛筆や修正液などいろいろなものを使って描いています。

ART iT そのドローイングに描かれている身体から出ている棒は、オリジナルのパフォーマンスに使われていたものでしょうか。

FK いえ、違います。あれはスフィンクスをいくつか作っていく過程で、棒を差し込むことで彫刻を空中に浮かすことを思いついたときのアイデアです。実際にそれを使って、スフィンクスを浮かせたり、お腹の丸い女の人が浮いている作品も2回作りました。この新たな可能性として、飛び跳ねている天児さんを浮かせて作れるだろうかと、ドローイングしました。

ART iT 彫刻を始める前に必ずドローイングをすると思いますが、彫刻が出来上がった後、再び同じ作品のドローイングに戻ることはありますか。

FK ときどき戻ることがありますね。はじめに小さいイメージスケッチ、その後に大きい紙にフルサイズドローイングを描きます。そして、いいドローイングが出来たら彫刻を始めますが、ときどき彫刻を作っている最中にドローイングをすることもあります。

ART iT 展覧会の最後の部屋の河鍋暁斎のドローイングの色の使い方が非常におもしろいと感じたのですが、その部屋に至るまでに舟越さんの彫刻の色の使い方を見たためではないかと思いました。河鍋暁斎の色の使い方についてどう思いましたか。

FK 特に今回の河鍋暁斎の色の使い方に驚くということはありませんでした。僕自身、彫刻に色をつけていますが、最近はもう少し自由に色を使いたいと思っています。今回の緑の胴体の男をはじめ、それまで使えなかった色、鮮やかな色を使うことで、もう少し色に関して自由になりたいといつもよりも多くの色を塗ってみました。

ART iT 最後に、これまで具象彫刻は宗教の影響を受けてきたと思いますが、いま、具象彫刻を作るとはどういうことだと思いますか。

FK 具象彫刻でやり残されていることはたくさんあると思っています。人間の歴史もアートの歴史も、隙間なく繋がっているように見えて、実は隙間が空いている。昔、日本式の庭で、石が並んでいるのを見たときに、その様子がアートの歴史のように感じました。石と石の間が開き過ぎて歩けないところには、もうひとつ石を置かなければならない。そこに、僕が石を置く。そういう気持ちがありますね。

(注1)ダミアン神父(1840–1889)ベルギー出身のカトリックの司祭。ハワイ州モロカイ島にてハンセン病患者たちの救済に尽力を注ぐ。2009年より聖人に列する。

『Alternative Humanities 〜 新たなる精神のかたち:ヤン・ファーブル×舟越桂』は金沢21世紀美術館で2010年4月29日(木)から2010年8月31日(火)まで開催中