The Three Songs (2015), site-specific sound installation at the Kamogawa Delta, Kyoto. Commissioned by Parasophia: International Festival for Contemporary Culture 2015. Photo courtesy Parasophia: International Festival for Contemporary Culture 2015.

The Three Songs (2015), site-specific sound installation at the Kamogawa Delta, Kyoto. Commissioned by Parasophia: International Festival for Contemporary Culture 2015. Photo courtesy Parasophia: International Festival for Contemporary Culture 2015.

時空を超えて響く声

インタビュー / アンドリュー・マークル

ART iT PARASOPHIAの準備の比較的早い段階で、アーティスティックディレクターの河本信治さんと話をする機会がありました。彼は以前どこかの展覧会で「The Internationale(インターナショナル)」(1999)を偶然目にしつつも、誰の作品なのかわからないでいたそうです。それでも作品体験は心に残り、調べ続けていって、ようやく作品と作家を結びつけることができたのだと話してくれました。この話はどこか、あなたの作品がただ音や空間だけでなく、記憶や経験という次元を揺らめいている様子を象徴しているかのように思えました。まずは、あなたの制作に関して、記憶や経験に関わる側面から聞かせてください。記憶、もしくは忘却に対して、どれくらい意識的に取り組んでいるのでしょうか。

スーザン・フィリップス(以下、SP) ひとつの曲として、「The Internationale」には強く連想させるものがあります。その曲を私がどこか物憂げに歌うことで、作品は曖昧さを帯びたものとなりました。私自身もデモに参加して歌うように、この曲は一般的には大勢で歌うものとされていますが、ここではたったひとりの声しかありません。ですから、作品は政治的行動を呼びかける声として解釈されるかもしれませんが、もう一方では失われたものへの哀歌として解釈することもできます。この点で、この作品は特別な記憶を呼び起こすきっかけになるのではないでしょうか。

しかし、その声の本質が露わになるとき、人間の声は誰もが共鳴できるものになります。自分の声を作品に使うとき、ポストプロダクションの過程でノイズ処理したり、加工したりすることは一切ありません。だから、その声は特別なものではありません。幼少期に歌ってもらったのを思い出すとよく言われますね。私は古典的なオペラからポピュラー音楽、フォークソングまであらゆる音楽を扱っていますが、それが裸の声として露わになるときは「これはスコットランド民謡かなにか?」なんて聞かれます。私はそれに対して「いや、レディオヘッド」などと答えたりしますが。原曲のテンポも何も変えることなく、思い出すまま、無伴奏で歌いますが、それがどこかゆっくり、なにか違った風に聴こえるそうです。*1 *2

Installation view of The Internationale (1999) at the Kyoto Municipal Museum of Art as part of Parasophia 2015. Photo ART iT.

Installation view of The Internationale (1999) at the Kyoto Municipal Museum of Art as part of Parasophia 2015. Photo ART iT.

ART iT 毎回、選んだ曲をどのように歌っているのかもう少し教えてもらえますか。おっしゃった通り、ありのままに歌っているのか、それとも、結果的になんらかの形で解釈しているのでしょうか。

SP 間奏の静寂も含めて、できるだけ原曲通りに歌おうとしています。例えば、デヴィッド・ボウイのアルバム「Ziggy Stardust」を通しで歌ったように。*3 私はアルバム全体を暗記し、間奏の長さも覚えていた通りに声を出さず、あのような意味深長な沈黙が生み出されました。私はよく部屋の環境音や自分の息づかいなんかも録音しています。同じように、音楽家など他人を使うときは、作品を制作する身体性も録音で捉えたいと考えています。制作に協力してくれたロシア人チェリストのドミトリが演奏しているのを思い浮かべる。彼の息づかい、弓を弾く腕の動き。彼がそこにいるという感覚。

最近では、さまざまな作曲家の楽曲を解体し、楽曲の各トーンをそれぞれのトラックに別々に録音してスピーカーで再生するといったこともしています。これも音の身体性への興味の延長にあり、過去に自分の声を使った作品に基づいています。

ART iT 事実、あなたには一連の「脱構築」作品がありますね。私はそれを音楽の建築と空間の建築の間に引かれた平行線として捉えていますが。

SP ええ、三部作の作品と言ってもいいかもしれません。最も新しいものは、ベルリンのハンブルガー・バーンホフ現代美術館の展覧会で制作した「Part File Score」(2014)で、十二音技法を用いた作曲家、ハンス・アイスラーの作品を使用しました。ハンブルガー・バーンホフの建物はかつて鉄道駅として使われていて、そこに残る12本の素晴らしい鉄製アーチから作品を着想しました。以前から、音がどのように空間や建築を特徴付けるのか、その空間へと注意を向けるような音の新しい使用法はないだろうかと考えてきました。何度も通り過ぎてきた場所かもしれないけれど、音が加わることで違って見えてくる。そうして、人々が駅の姿を再び思い出すように音を空間へと結びつけ、裸形の建築を露わにしたいと考えていました。

この作品のもうひとつの鍵は、ハンス・アイスラーの人生です。彼は戦時中にドイツから亡命せねばならず、アルノルト・シェーンベルクやトーマス・マンといったほかの移民とともにニューヨークへと渡り、ロサンゼルスに辿り着きました。大勢の移民がハリウッドに受け入れられるという信じられない時代でした。彼の生涯の協力者であるベルトルト・ブレヒトはロサンゼルスを嫌悪していましたが、一方、アイスラーはロサンゼルスをこよなく愛していました。しかし、彼の話が面白いのは、ナチスから逃れてドイツを亡命しただけでなく、アメリカ合衆国でもFBIに追跡されていたことです。FBIはアイスラーがハリウッドに共産主義を浸透させようとしていると考えたわけです。彼らは6年間にわたってアイスラーに関する膨大な資料をまとめ、決定的なものはなにひとつ見つかりませんでしたが、そのことはアイスラーの生活を妨害し、彼は住まいを移すことを余儀なくされました。

私は彼が作曲した、彼の人生を図式化したような3曲の映画音楽を扱いました。一曲目がヴァルター・ルットマンの抽象的なアニメーションのために書かれた「Prelude in the Form of a Passacaglia」(1926)。二曲目がヨリス・イヴェンスの『雨』(1929)の「14 Ways to Describe Rain」。三曲目がチャーリー・チャップリンの『サーカス』のための音楽(1947)。ハンブルガー・バーンホフの12本のアーチに合わせて、各楽曲から12音をそれぞれ録音しました。例えば、あるトラックでは、バイオリン奏者がAを演奏し、次のAが来るまで静かに音楽を追っていき、それから、あるひとつのスピーカーがそのトラックのみを再生する。各トーンは分割されているので、作品を体験すると、音がその空間を移動しているような感覚を覚えます。この作品では移動と転位という、物理的な作品制作を通して浮かび上がり、旧鉄道駅という場所によって補強されたテーマを掘り下げました。

このような方法で初めて制作したのはドクメンタ13のプロジェクトで、作曲家のパヴェル・ハースの楽曲を基にした「Study for Strings」(2012)でした。ハースはナチス政権下で数多くの音楽家、アーティスト、詩人、文筆家が移送されたテレージエンシュタット収容所に連行され、そこで、赤十字に対して収容所を肯定的に見せるためのナチスのプロパガンダ映画用に、弦楽器のための素晴らしい習作を書きました。ナチスはハースと彼のオーケストラによる演奏を撮影し、それが終わるや否や楽譜を破ると、ほとんど全員が殺されることとなるアウシュビッツへと彼らを移送しました。しかしながら、指揮者が生き延びて、楽譜も元に戻すことができたのでした。私の作品の録音ではチェロとヴィオラのふたつの楽器のみを使用しました。だから、録音された演奏では曲はバラバラに壊されたものとして聴こえ、ほかの楽器が演奏していたであろう沈黙の時間がオーケストラのほかのメンバーの不在を示唆しています。この作品は、戦時中は主要な軍需工場に隣接していたカッセル中央駅のプラットフォームの端に設置され、音は観客の遥か遠くから流れてきました。

距離と隔離、または遠くから聴こえるなにか、そうしたものがこれらの作品で繰り返されているテーマです。

Above: Part File Score (2014), 24-channel sound installation, installation view at Hamburger Bahnhof, Berlin. Photo Nick Ash. Below: Study for Strings (2012), 24-channel sound installation, installation view at Kassel Hauptbahnhof, Kassel as part of dOCUMENTA 13. Photo Eoghan McTigue. Both: © Susan Philipsz.

Above: Part File Score (2014), 24-channel sound installation, installation view at Hamburger Bahnhof, Berlin. Photo Nick Ash. Below: Study for Strings (2012), 24-channel sound installation, installation view at Kassel Hauptbahnhof, Kassel as part of dOCUMENTA 13. Photo Eoghan McTigue. Both: © Susan Philipsz.

ART iT 実は、沈黙に対するアプローチについて質問したいと考えていたんです。「The Internationale」のようなかなり直接的な作品においても、途切れることなく曲が流れるわけでなく、曲が流れては沈黙が訪れます。また、事実、その沈黙は作品の体験の半分以上を為していますよね。

SP 「The Internationale」のような作品の場合、私が気に入っているのは、人々が曲が流れてくるのを期待して待っていたり、流れてきた曲を不意に聴いたりするときの公共空間での意外性のようなものです。人々は私の作品との初めての出会いやそのときの気持ちを語るとき、曲が聴こえはじめた瞬間のことだったり、不思議なことに、「雲間から日が射し、そこにあなたの声が聴こえてきたの」なんて、そのときの天候について話してくれることがよくあります。おそらく、待つことで彼らの感覚が研ぎすまされるのかもしれません。実のところ、そのための沈黙なのです。

それから、楽曲を解体するタイプの作品で演奏者の不在が楽曲を変化させる点において、沈黙はほとんど編曲にあたるものです。アイスラーの楽曲を用いた作品のように、大量に纏められたFBIのファイルに楽譜を重ねるという付随的な作品を制作したものもあります。現在、そのファイルは機密から外れていて、誰でも入手することができますが文字は黒塗りです。これは演奏者の不在と響き合っていますね。

ART iT 記憶の話に戻りますが、私が過去に体験したあなたの作品を思い出すとき、そこには共感覚的な質があるのですが、おそらく作品が展示された空間全体にそうしたものが広がっていたのではないかと思います。例えば、2011年に水戸芸術館現代美術ギャラリーで開催された『クワイエット・アテンションズ 彼女からの出発』に出品した「Did I Dream You Dreamed about Me」(2007)を思い出そうとするとき、中庭で起きた偶然の出来事の数々は覚えているのに、音楽のメロディは出てきません。記憶の中で、音楽がそのほかの感覚へと変換されてしまったのではないかと。

SP 観客に自分がいる場所を意識させる、そんなことができるなんて面白いですね。「Metropola」(2004)という作品では、スーパーの店内放送を通して歌いました。店内の客は周りを見回して、公共空間であまりにも個人的な事柄を聴いてしまってよいものかどうか迷っていましたが、思いがけず、自分の隣りにいる人や自分のいる建物に対する意識が芽生えていました。「The Lost Reflection」(2007)を制作したミュンスターでは、醜悪で粗野な構造の橋、市民がそこで時間を費やしたいなんて決して思わない橋の下に作品を設置しました。彼らは私の作品があの場所をなにか魅力的なものに変えてくれたと言ってくれましたし、また、私の作品を体験するまであの場所に気づかなかったという人もいましたね。

ロンドンのアート・エンジェルのプロジェクト「Surround Me: A Song Cycle for the City of London」(2010-2011)は、シティの中心部にある普段は誰も訪れない場所を選びました。平日はオフィスやカフェが全部営業しているので往来が激しいのですが、一方、週末はすべてが閉まっていて不気味なくらい静かなところです。私があの場所に惹かれたのは、その建築、歴史、そして、音響に因るものですね。ロンドン中心部で展示場所を探しているとき、週末にそこを訪れて、最初は周りに誰もいないので不思議に思いましたが、それから、あのガーキン(ノーマン・フォスター「30セント・メリー・アクス」)に14世紀の教会が隣接していることなどに気づきはじめました。絶好の場所だと。

Above: The Lost Reflection (2007), two-channel sound installation. Installation view at Torminbrucke, Münster, as part of Münster Skulptur Projekte ’07. Below: From “Surround Me; a Song Cycle for the City of London” (2010), various locations, City of London. Both: Photo Eoghan McTigue, © Susan Philipsz.

Above: The Lost Reflection (2007), two-channel sound installation. Installation view at Torminbrucke, Münster, as part of Münster Skulptur Projekte ’07. Below: From “Surround Me; a Song Cycle for the City of London” (2010), various locations, City of London. Both: Photo Eoghan McTigue, © Susan Philipsz.

ART iT ロンドンでは京都のものと似たような音楽、すなわち作曲家トマス・レイヴンズクロフトの曲を考察していましたね。あなたは音楽をある種のタイムトラベルだと思いますか。もちろん、シェイクスピアの戯曲を読んで、当時の人々の考えていたことを知ることもできますが、それは古代アテネやヴェネツィアを舞台としたフィクションでもあり、場所や時代への作者の投影による歪みがあります。でも、音楽なら自分が歌っているものが400年前にも歌われ、聴かれていたことに気づくと、そこに強く直接的なものを感じられますよね。

SP 具体的な曲を選ぶのにはいくつかの理由があります。「Surround Me」では、ロンドンがかつて城郭都市だったことについて考えていました。人通りがほとんどないときはその形跡に気づくことができるでしょう。今でも当時の壁が少し残っています。今日、市場や証券取引所がある場所には、かつてそういったものがあったわけです。過去について調べていく中で、シェイクスピアの戯曲など文献の至る所に存在している声に心を揺さぶられました。路上の売り子たちや路上の不協和音(ノイズ)について書かれたものに興味をそそられました。なぜなら、そこには声を覆い隠すものなどなく、路上で商売を行なうために、ほかの売り子との調和音を奏でる方法を見つけ出さなければならないのです。こうしたことは当時のレイヴンズクロフトのような作曲家を実際に刺激していました。こうして当時の曲を詳しく調べることになり、私が見つけたあらゆる曲に共通する水や涙というテーマに出会うことになっていきました。当時はメランコリーが流行し、それに関する大衆に非常に人気のある書籍もあったとのことです。

かつて、誰かがあれらの歌を歌っていたと考えるのは素敵ですよね。シンプルな輪唱みたいな曲から、いくつかのパートが重なり合う複雑なマドリガル(無伴奏の合唱曲の一種)を使いました。そして、ここにも水をテーマとするもの。イングランド銀行やロンドン証券取引所が位置する街の中心部で、貨幣について話すために使う流通貨幣(currency)、流動性(liquidity)、現金収支(cash flow)といった言葉がこの水のイメージと共鳴しました。こうしたリサーチを通じて、本当に興味深い曲がたくさん見つかりました。

ART iT 京都の鴨川デルタの新作インスタレーション「The Three Songs(三つの歌)」(2015)では、17世紀初頭のロンドンと歌舞伎の発祥を並置していますね。あの場所で聴く音が、左岸と右岸、過去と現在、こちら側と向こう側の間の同時性もしくは一致のような感覚をつくりだしているように感じました。同じ場所でそれぞれ異なる体験や気づきが共有されていると実感するのに対して、音がなかったら、向こう岸のことは向こう岸のことなんて考えてしまったのではないでしょうか。

SP それは面白いですね。鴨川について調べる過程で、あの場所が現世から死後へと交差する聖なる場所だということ、また、あの場所は市街地が終わり、丘陵部が始まるところだということを学びました。あの場所の象徴的意義のことは忘れていましたが、訓練された声でないがために、あなたの言う同時に存在するという体験が私の作品に起こりうるのではないでしょうか。訓練された声やライブ・パフォーマンスであれば、観客を捉えて、どこか別の場所へと連れて行ってくれるかもしれません。一方、訓練されていない声は現在という時間、周りの環境、声以外の曖昧な音に観客が留まる余白を残します。自分がいる場所における、まさに現在という状況の同時的経験。そして、自分に対する感覚が研ぎすまされていく。

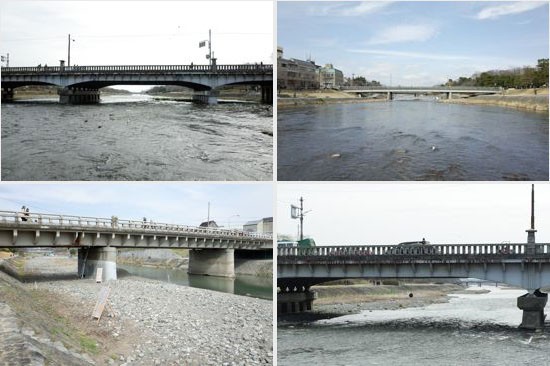

Views of The Three Songs (2015) as installed at the Kamogawa Delta site. Clockwise, from top left: The west side of Kamo Ohashi Bridge; the Demachi Bridge; the Kawai-bashi Bridge; and the east side of Kamo Ohashi Bridge. All: Photo ART iT.

Views of The Three Songs (2015) as installed at the Kamogawa Delta site. Clockwise, from top left: The west side of Kamo Ohashi Bridge; the Demachi Bridge; the Kawai-bashi Bridge; and the east side of Kamo Ohashi Bridge. All: Photo ART iT.

ART iT 「The Three Songs」というタイトルにもかかわらず、4チャンネルのインスタレーションですが、そこにはどんな理由があるのでしょうか。

SP 「The Three Songs」は3つのダンスに言及していますが、4つ目はダンスではなく、貧乏や貧困であることへの不満を表す曲に言及しています。あらゆる都市にある橋の下で、私はそこがホームレス状態の人々が集まる場所だということに気づくわけで、4つ目の声はそこに向けられているようなものです。例えば、「The cramp is in my purse full sore」*4 という歌詞。これは古英語で私自身もいくつかの単語の意味に関しては完全に理解しているわけではありませんが。いずれにせよ、異なる声が重なり合うとき、すべてが抽象的になって、単語の意味が失われていきます。より重要なのはリズムであり、人々や水のリズム、さまざまなに重なり合う流れの調和なのです。

ART iT 最後の質問です。京都の作品などに使われているPAシステム(場内放送設備)というのは、興味深い形式の装置だと思いました。あなたが異なる文脈で異なるスピーカーを使ってきたのは知っていますが、あなたを常にPAシステムへと立ち戻らせるものは何なのでしょうか。

SP とりわけ声にとって、あのシステムは素晴らしい。指向性があり、ある方向に向けると、音はある位置に制御されます。また、すごく頑丈ですね。京都で使っていたもののひとつが川に落ちてしまったのですが、拾って使ってみて問題なく動いたのです。だから、私は屋外では基本的にあのシステムを使っています。当然ですが駅のような場所では、ああいうスピーカーが使用されているので、カッセルでは特別な響きがありました。あの街はかつて軍需工場があったため、第二次世界大戦中にドイツで最も激しい空爆を受けました。また、PAシステムは別の文脈では海事関連とも繋がりえます。どこに設置するかによって、まだまだ別の文脈でも機能するでしょう。あと、彫刻的にもすてきなオブジェですよね。

*1「スコットランド民謡…」:2010年のグラスゴー国際芸術祭で発表した「Lowlands Away」(2010)で、16世紀のスコットランド民謡を使用。同作品は同年のターナー賞でも展示された。

*2「いや、レディオヘッド」:1998年に発表した「Filter」に、ニルヴァーナ、マリアンヌ・フェイスフル、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの曲とともに、レディオヘッドの曲を使用。

*3 2001年にグラスゴーのTramwayで開催された『Total Object Complete With Missing Parts』にデヴィッド・ボウイのアルバム「Ziggy Stardust」をカバーした同名CDを発表。

*4 トマス・レイヴンズクロフト『パメリア』(1609)に収録された「Three Country Dances」のバスパートの歌詞より。

スーザン・フィリップス|Susan Philipsz

1965年グラスゴー生まれ。現在はベルリンを拠点に活動。音/声が持つ心理的、彫刻的要素を探求したサウンドインスタレーション(時間と空間を分節する彫刻とも言えよう)で知られる。作品の多くは美術館やギャラリーではなく、バス停や高架下、スーパーマーケットなどに設置され、彼女自身の声は日常的な騒音とともに観客自身の個人的な記憶や感情を強く喚起し、その場所の記憶を再認識させる。これまでに、ミュンスター彫刻プロジェクト2007、シドニー・ビエンナーレ(2008)、ドクメンタ13(2012)、マニフェスタ10(2014)、札幌国際芸術祭2014などに参加。2010年にはサウンドインスタレーションを主に扱うアーティストとして初めてターナー賞を受賞している。

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015では、京都市美術館の前で同名の革命歌を用いた「The Internationale」、鴨川デルタでトマス・レイヴンズクロフトの『パメリア』(1609)に収録された舞曲や民謡で構成した「The Three Songs」を発表している。

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015

2015年3月7日(土)–5月10日(日)

http://www.parasophia.jp/