Oh Shiva (The Lord of Creation and Destruction) (2009) All images: Unless otherwise noted © Djordje Ozbolt, courtesy Herald St, London, and TARO NASU, Tokyo.

創造と破壊を司る神

インタビュー / アンドリュー・マークル

ART iT あなたの作品はオールド・マスターからインドの細密画、オリエンタル絵画に至る歴史的な形式の折衷的領域を参照しています。そうした参照に取り組む上で、なにか決まり事はありますか。

ジョージェ・オズボルト(以下、DO) 意識的なものはありませんね。私の作品は大抵さまざまな種類のものを参照していますが、それはすべて潜在意識のレベルで起きているのだと考えています。たとえ、完成した作品がある印象を与えるとしても、それらの絵画に対する先入観はまったく持っていません。制作中にあるアイディアを展開していくこともたまにはありますが、普段はただすべてをひとつの絵画に注ぎ込んでいます。というわけで、私の絵画は単純に私の関心事を反映しているのです。同時代の絵画に何が起こっているのかも追っているのですが、それよりも生活や制作の状況から生じるものや路上で目に留まるものと合わせて、古いものをより注意深く見ています。

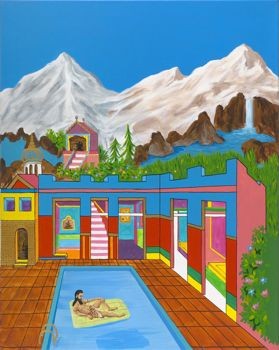

また、私はインドに対して強迫観念のようなものがあります。しょっちゅうインドを訪れて、そこで生活をして、土地も購入しています。本当にインドにまつわるすべてのことが好きですし、インドは私の数多くの絵画に現れています。制作における「インドの時代」とかそういったものはありませんが、自分でもあまりにもたくさんの作品にインドの象徴や参照が見られることに驚かされます。当初から作品に一定の割合で現れていたのですが、どういうわけかそのほかの関心事に比べ、優先されるようになりました。2009年にロンドンのヘラルド・ストリートで行なわれた個展では、数列に並べた台座の上に両面に描かれた絵画を展示しました。同じ高さで揃えた台座に、ひとつだけほかのものより背の高い台座があり、その上にシヴァ神を囲むように図像が描かれた絵画作品「Oh Shiva (The Lord of Creation and Destruction)」(2009年)を置きました。展覧会はインドとかなにかに関するものではなかったのですが、ほかのすべての絵画よりも高い台座にその絵画を置きました。例えば、その展示には顎ひげを生やした男がスイミングプールでくつろいでいるのを豊かな色彩で描いた「At Home」(2006年)という絵画も出しています。この作品もまたインドからインスピレーションを得ました。あるポストカードに描かれた寺院や複数のインドの神様を私が解釈して、背景の建物の構造に落とし込んでいます。夢のような話ですが、この男のようにこんなふうにヒマラヤで暮らしたいですね。これもすべてインドに対する私の強迫観念から来ているのでしょう。

ART iT ア既存の絵画だけでなく、ポストカードのようなものも制作上の素材にしているのですね。

DO 必ずしも参照物があるわけではなく、見るものすべてからインスピレーションを受けています。そういう意味では、私の絵画には物語や偽りの物語が存在しているのだと想像しています。物語を語るのは私の意図するところではないのですが、どういうわけか物語があるのです。

私は普段作品について話しません。これは初期に定めたルールでした。なにかを説明することに興味がないのです。未だに説明に対して積極的にはなれませんし、その必要はないと考えています。話し続けることは出来ます。人々が文脈を理解するためにいくつかの点を説明した方が良いのかもしれませんが、ある意味ではすべては既にそこにあり、すべてを説明することでより良くなるものなどないと考えています。

私はかなり多作で、自作について考えすぎないように心掛けています。意図的に考えないようにしているのです。ただ制作する。ほとんど機械的もしくは潜在意識的な労働です。昔は制作途中の作品を座って見ていると、すぐに過剰に考えはじめてしまい、そこからは何も得られないことに気がついたのです。たとえ取り除いたとしても、常に問いは存在していて、否応なく「なぜ、21世紀に描くのか」という実存主義的な問いに達するだけで意味がありません。

私はただただ話し合い、際限なく議論するという美術教育を何年間も経験しています。なかなかいい経験でしたし、こうした過程を経るのもいいのですが、ある時点でそれは助けにならないと気がつくでしょう。これは私の個人的な意見ですよ。どんなことでも話すのが好きという人がいるのはたしかです。しかし、私にとっては意味がないですね。あらゆることに言えますが、生き方でさえも、一度問いはじめたら、原理的な理由に辿り着くことでしょう。

Left: At Home (2006) Right: The Defender (2007)

ART iT では聞きますが、なぜこの21世紀に絵画を描くのでしょうか。

DO 描くのが楽しいのです。最も陳腐な答えですが、本当に絵画が好きなのです。ほかのメディウムも試したのですが、本当に好きなのはやはり絵画なのです。人々が子供の頃に描きはじめたと言うのはありきたりなことではないと思います。幼少期からそうした親近感があり、私の場合はただその気持ちに従っただけです。それにこの時代は絵画じゃないとか、デジタルカメラやコンピューターなどを買わなければいけないなど考えたこともありません。

私にとって絵画に最も重要なことは、絵画を制作するという文字通り身体的な過程なのです。それこそが最も心が躍ることで、ひとつの作品が完成したらすぐに次の作品へと移ります。まるで決して終わることのない永遠の絵画を描くことに取り組んでいるようなものです。絵画中毒ですね。描かれた絵画ではなく、常にこれから描く絵画に期待しています。持続する運動のようなものです。展覧会での展示も、いつも素早く完成させています。

ART iT 現代絵画の展望や歴史的絵画の伝統のどこに位置しているなど考えることはありますか。

DO どうでしょうか。ときどきは考えたりしたのですが、意味のないことだと思っています。それは重要なことでしょうか。それはどう機能するのでしょうか。私にとって、アートにおける全体的なヒエラルキーやどんな秩序も意味がありません。歴史はいつ何が起こったのかを知る上で重要ですが、白黒はっきりしたものなどありません。あるのは常に主観的な見解です。

アートワールドに入れば、物事がどのように動いているのか、その仕組みやビジネスの側面を見ることになるでしょうし、そうしたあらゆる要素は、アートがどんなものであり得るのかに関してロマン主義的な考えを持つ学生や若手アーティストを当惑させるでしょう。だから、私はそうしたことをまったく考えないようにしています。

ART iT 話は少し戻りますが、インドに対する強迫観念はいつ頃から持っていたのでしょうか。

DO ごく若い頃からですね。当時の私はヒッピーみたいでした。その頃、兄の友人の多くがインドを訪れていました。バスに飛び乗り、五日間もするとアフガニスタンに着き、やがてインドに着きます。それについて兄がきちんと説明することは出来ませんが、みんななにかしらの繋がりが彼との間にあって、いっしょに過ごしていたのだと思います。それは私が最初にインドという概念と出会ってから、文字通り何にも変わりません。私はただの若者で、ただ実家を離れてインドに住んでみたかっただけで、行くべき場所も何をするかもきちんとわかっていませんでした。そんなある種、想像上の場所だったのです。これまで、一回の最長滞在期間は一年半です。文化も宗教も、トレッキングも、インドのあらゆることが好きでしたし、絵画も描いていました。

Left: Just the Two of Us (2009) Right: Madonna di Tutti Frutti (2009)

ART iT あなたが用いている「イコンボード」という形式もインドに由来しているのですか。それとも、これはキリスト教正統派に由来するものでしょうか。

DO イコンボードは後者から来ています。セルビアでこの教派とともに育ちました。私の家族が信仰深いというわけではありませんが、キリスト教正統派はセルビア、ロシア、ギリシアでは主要な教派です。イコンボードは通常、聖人の肖像やゲオルギオスのドラゴン退治のエピソードといった宗教画のために作られており、それ以外に使う人など誰もいなかったのではないでしょうか。だから、これらを用いることでどうにかそういった宗教的慣習の価値を減じて、また一方では同時代の対象を宗教的レベルにまで高めようと考えていました。その両方が見てとれるでしょう。

オブジェ自体もかなり気に入っています。あの分厚い感じ。中世以来、現在でも同じ木材、同じ方法で作られています。

セルビアに帰ったとき、そこで売られていた既製品のキャンヴァスでは満足できなかったのが、最初にイコンボードを使用するに至った原因です。実物を見ると、表面もオブジェとしてもずっと良くて、現在はもっぱら木製パネルに描いています。

未だにイコンボードを使うときがありますね。最近は聖人のシリーズを制作しました。わかりやすいのはアンディ・ウォーホルを描いたものです。聖人たちがかつて描かれていたような地に彼を置きました。そして、アイスピックが頭から突き出したトロツキーも描いています。聖人たちは、その頭部のみを、殉教にちなんで描かれていましたが、私もその真似をしてアイコンボードに頭部のみを描いていました。賢く見せようと考えていたわけではなく、ただそうなっただけです。そこにヒエラルキーはなく、あるのは絵画だけです。

ART iT 台座に展示するようになったきっかけはありますか。

DO 台座もまた偶然です。普段は制作にとって時間の無駄だと考えているので、休日をとったりしないのですが、かつてはマシュー・ダービシャーとスタジオを共有していて、何がやっているかに関わらず、バイクに乗って展覧会をいっしょに観に行っていました。ある日、ナショナルギャラリーで台座に置かれたアルブレヒト・デューラーの両面に描かれた絵画に出会ったのです。それを見た瞬間に、自分もこういう絵画を作らなければと思ったのです。まずアイディアを得て、作品の両側にそれぞれ何を描くのかに取り掛かるので、両面に描かれたものは関連しています。ときにはほとんどコール&レスポンスのような関係性があり、またあるときはもっと曖昧とした関係になります。すべてが終わり、ギャラリーを歩きながら全作品をひとつの方向から見ていき、その後振り返って、逆の方向からはまったく異なる展覧会に見えたのが本当によかったのです。

Installation view, Herald St, London, 2009.

Installation view, Herald St, London, 2009.

ART iT その経験はあなた自身にどのような影響を与えましたか。

DO それは変わった経験でしたね。考えるべきことがわからなくなり、それ以来、前述したように考えないことに決めたのです。展覧会自体は不思議な反応を受けました。鑑賞者がどう作品を観ていいのかわからない。台座に絵画が置かれていることやその両面性を理解できないという問題がありましたね。結果論になりますが、おそらく私がそれまでに行なったどの展示よりも興味深いものでした。でも、それは新しいというわけではありません。私が火を発明したとかそういうものではなく、はっきりと話しているように、デューラー自体に刺激を受けただけでなく、ナショナルギャラリーの展示担当があのように作品を展示したことからも発想を得ています。

ART iT イコンボード以外に、セルビアもしくはあなた自身の背景から作品の参照にしたものはありますか。

DO まったくないですね。否定的な形で扱うことはありました。「Spring Cleaning」みたいなタイトルを付けましたが、20人の人々が木の枝から首を吊っている絵画で、ユーゴスラビア紛争で起きた民族浄化を参照しました。しかし、私は常にもっと折衷主義的なものに関心を抱き、幼い頃から旅行もたくさんしてきたためなのか、私には異なる文化間のヒエラルキーはありません。セルビアが当時の一般的なポピュラーカルチャーほどの影響を私に与えているとは思いません。多かれ少なかれ、あらゆるものが手に入りました。すべてそこにあったので、ある意味、アメリカ音楽に対してもロシア映画に対しても区別はなかったですね。

そのほか意図的に、過剰に政治的にならないようにならないようにしていました。ある時期、私は政治的なアーティストや深刻な社会問題を扱うアーティスト、ジェンダーとかそのほかなんでもいいですが、そういったテーマに言及しようとするアーティストが本当に嫌いでした。確かにそうしたものを扱う中にも、私にとって本当に魅力的で興味深いアーティストもいますが、あまりにも多くのアーティストが限定的なやり方でそうしたものを取り扱っています。また、確かにアイデンティティは誰の作品にもはっきりと反映するのですが、私にとってそれは大凡重要ではありません。今ではもはやなにかに対して激しく賛成するとか反対するとかはありません。ただ面白くなりそうなことを観察しているだけです。たとえ、常に私が望むような面白いものが出てくるわけではありませんが。

ART iT 先に教育について話していましたが、あなたは最初に建築を学んで、それから10年近く美術教育を受けてきましたよね。アートへの取り組み方において、最初の頃と現在で大幅に変化したことはありますか。

DO ある意味では、変わりましたね。誰かに影響されていろんなことを試したり、もしくは学生として不安で、ただ花の絵を描くのではなくなにか賢くなろうとしたりとさまざまな理由で教育の過程を過ごしていきます。なかには純粋に不安な気持ちによって、自分が上手だとか恰好良いとか思うものや、ほかに比べて上手だとか恰好良いものに拘ってしまう学生もいます。自分自身、自由になるには経験や成熟が必要です。そうは言っても、若い頃の作品の方が確実に優れている年配のアーティストもたくさんいるわけで、そういう場合、やはり彼らが不安感からひとつのことをやり続けてしまうということに気がつくでしょう。おそらくは美術学校は必要ないのだという美術学校の事情を学ぶことでしょう。しかし、面白いこともありました。ロンドンの中心部にスタジオが持てることはもちろん、その意味ではロイヤル・アカデミーは素晴らしかった。そして、対話の出来る素晴らしい教師陣がいる。単純に彼らとの対話、それは必ずしも彼らが特別なことを言ってくれるというわけではなく、むしろその対話のすべてを通して解決策が手に入ります。

Freedom (2012)

Freedom (2012)

ART iT 制作と発表の関係において、あなたの場合、スタジオ内で構想を立て、上手くいきそうなものを考え出して、制作し発表していくというよりもむしろ、スタジオでの活動と人々が目にするものの間に真の境界はないのでしょうか。

DO 長年にわたり何百もの絵画を制作してきましたが、おそらく破壊したり発表していないものは5つしかありません。すべて発表すべきだと考えています。どう評価すべきかわかりませんが、これらの奇妙なものが好きなのです。しかし、これこそがヒエラルキーに関するジレンマで、なぜあるものが素晴らしく。別のものよりも優れていたりするのでしょうか。誰も何が正しく何が間違いか言うことは出来ない、というのが私の哲学です。

フォトレポート:Djordje Ozbolt: Same, same but different @ TARO NASU(2012/06/01)