鴨治晃次《静物》2003/2013 水、グラス、アルミニウム板、作家蔵 photo: Hans-Wulf Kunze

鴨治晃次《静物》2003/2013 水、グラス、アルミニウム板、作家蔵 photo: Hans-Wulf Kunze

鴨治晃次展|不必要な物で全体が混乱しないように

2025年4月8日(火)-6月22日(日)

ワタリウム美術館

http://www.watarium.co.jp/

開館時間:11:00–19:00

休館日:月(ただし5/5は開館)

キュレーター:マリア・ブレヴィンスカ(ザヘンタ国立美術館学芸員)

展覧会URL:http://www.watarium.co.jp/jp/exhibition/202504/

ワタリウム美術館では、23歳から現在までポーランドを拠点に活動を続け、今年90歳を迎える鴨治晃次の日本で初めての本格的な展覧会「鴨治晃次展|不必要な物で全体が混乱しないように」を開催する。本展は鴨治の小回顧展として、ポーランドのザヘンタ国立美術館と、アダム・ミツキェヴィチ・インスティテュート(IAM)によって企画された。

鴨治晃次(1935年東京生まれ)は、1953年から1958年にかけて武蔵野美術大学で麻生三郎、山口長男に師事。伯父で東欧史学者、ポーランド文学翻訳家の梅田良忠に影響を受け、ワルシャワ留学を決意。ポーランドへの2カ月半の航海で感じた空間、水、空気の感覚はその後の鴨治の作品に大きな影響を与えた。1960年にワルシャワ美術アカデミーへ入学。著名な画家アルトゥール・ナハト-サンボルスキーの下で学び、1966年に修了した。1967年にはワルシャワのフォクサル・ギャラリーで初の個展を開催。以来ヘンリック・スタジェフスキ、エドワード・クラシンスキ、タデウシュ・カントル、ズビグニェフ・ゴストムスキなど当時のポーランドを代表するアーティストたちとともに、ポーランドの前衛アートシーンを積極的に創っていった。

近年の主な個展に「握りつぶされた紙(ミロスワフ・バウカとの合作)」(フォクサル・ギャラリー、ワルシャワ、2022)、「場所の意味」(カジミエシュ・ドルニ・ナドヴィシランスケ博物館、カジミエシュ・ドルニ、ポーランド、2021-2022)、「小石たち」(フォクサル・ギャラリー財団、ワルシャワ、2020)、「静かさと生きる意志」(ザヘンタ国立美術館、日本美術・技術博物館マンガを巡回、2018-2019)など。日本国内では「存在へのアプローチ—暗闇、無限、日常 ポーランド現代美術展」(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA、2013)、「現代の絵画 東欧と日本」(国立国際美術館、神奈川県立県民ギャラリーを巡回、1981)に出品。2024年にはポーランド文化功労者としてグロリア・アルティス賞を受賞した。

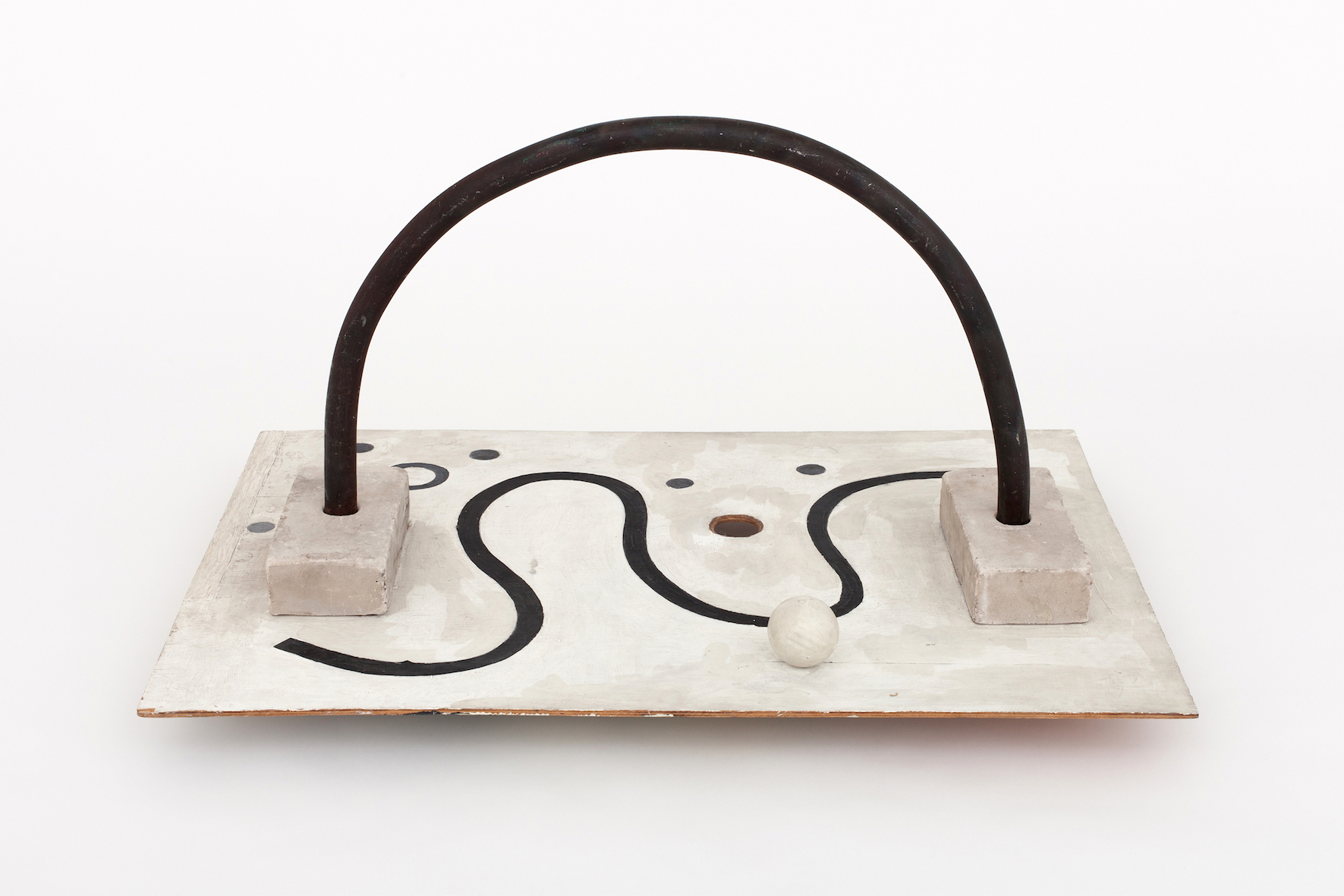

鴨治晃次《虹》1965年 油彩、金属、合板、コンクリートブロック、作家蔵 photo by Maciej Landsberg

鴨治晃次《虹》1965年 油彩、金属、合板、コンクリートブロック、作家蔵 photo by Maciej Landsberg 鴨治晃次《デッサン》2012年 紙、墨、アクリル絵具、作家蔵 photo by Marek Krzyżanek

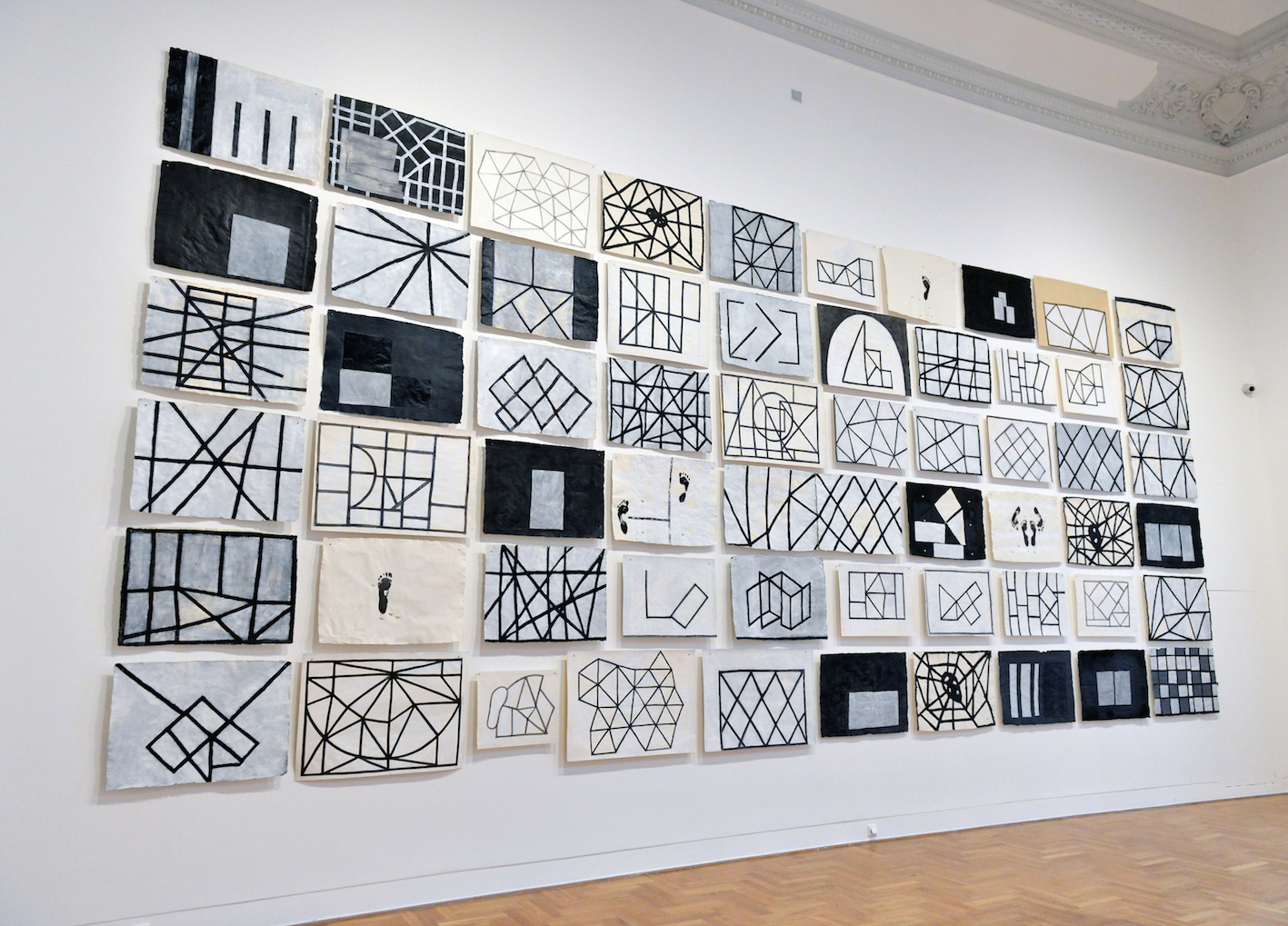

鴨治晃次《デッサン》2012年 紙、墨、アクリル絵具、作家蔵 photo by Marek Krzyżanek

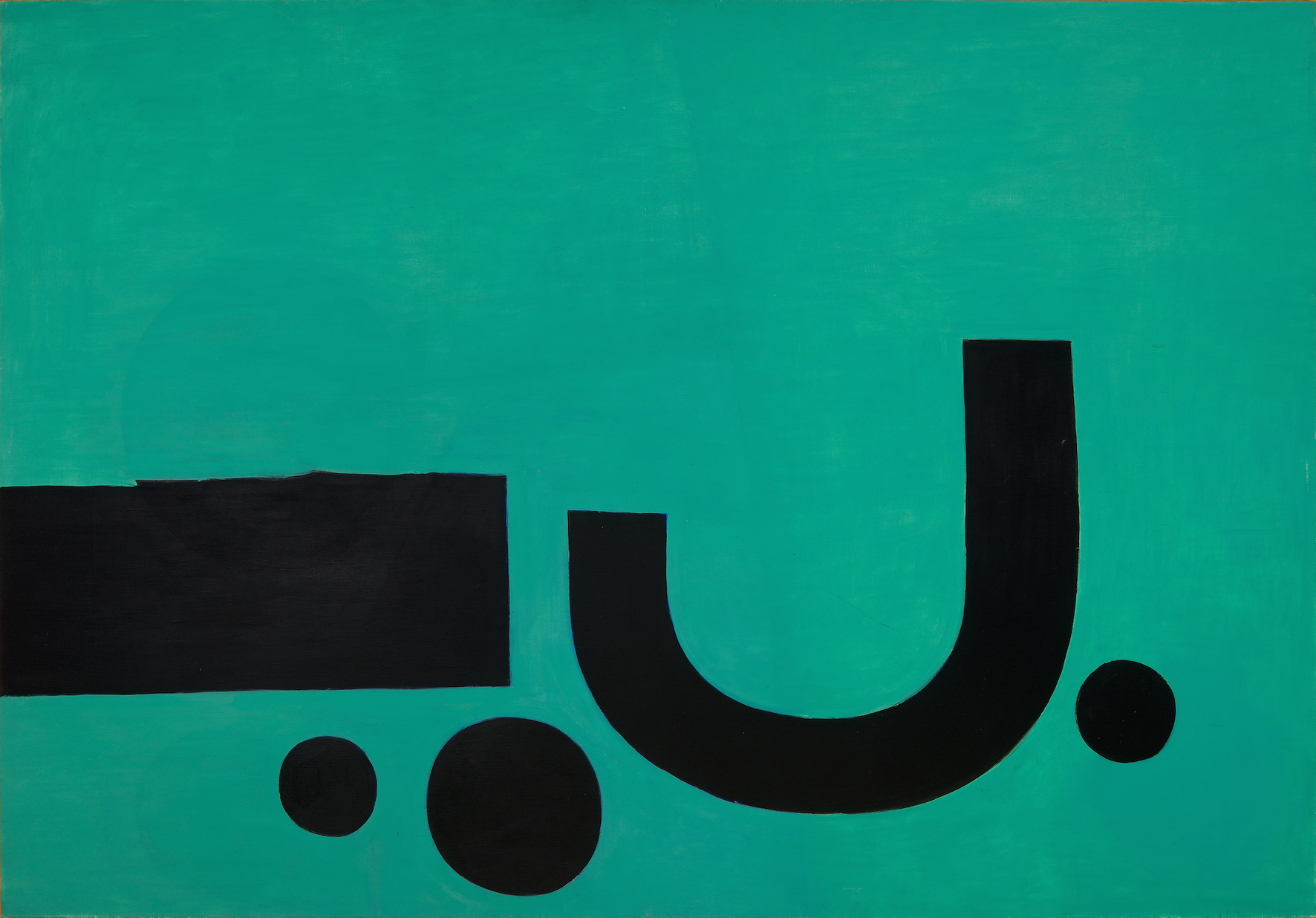

本展は、日本でほとんど紹介される機会がなかった鴨治の1960年代から今日までに制作された作品を一望できる貴重な機会となる。〈お寺の壁に〉(1963-1967)や〈ラグーン〉(1964-1967)など彩色した板に穴を開けたレリーフのような初期の絵画シリーズ〈プルシュクフ絵画群〉や、日本の伝統に影響を受け制作された4枚の抽象絵画と、中央に置かれた石で構成されるインスタレーション《二つの極》(1972)など、シンプルな素材で構成される作家活動の中でも非常に重要な位置にある作品群を展示。また、友人の自死という悲劇的な出来事への回帰が作品として表現されている《佐々木の月》(1995)、鴨治の身の回りのものに対する姿勢が伺える《静物》(2003)など、私的な体験を想起させる作品も公開する。そのほか一貫して紙と筆と墨と白い絵具だけを使った最もシンプルな方法とかたちを追求している《デッサン》(2011-2015)、穴の空いた和紙で構成されたインスタレーション《通り風》(1975)などを含む絵画約20点、立体作品9点、デッサン80点、インスタレーション3点を展示する。

鴨治晃次《通り風/老年》1975/2018年 和紙、糸、作家蔵 photo by Maciej Landsberg

鴨治晃次《通り風/老年》1975/2018年 和紙、糸、作家蔵 photo by Maciej Landsberg 鴨治晃次《水の底》1992年 アクリル絵具、キャンバス Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 所蔵 photo: Hans-Wulf Kunze

鴨治晃次《水の底》1992年 アクリル絵具、キャンバス Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 所蔵 photo: Hans-Wulf Kunze